F металл или неметалл

Обновлено: 04.10.2024

F, химический элемент VII группы периодической системы Менделеева, относится к галогенам (См. Галогены), атомный номер 9, атомная масса 18,998403; при нормальных условиях (0 °С; 0,1 Мн/м 2 , или 1 кгс/см 2 ) — газ бледно-жёлтого цвета с резким запахом.

Природный Ф. состоит из одного стабильного изотопа 19 F. Искусственно получены пять радиоактивных изотопов: 16 F с периодом полураспада Т1/2 17 F (T1/2 = 70 сек), 18 F (T1/2 = 111 мин), 20 F (T1/2 = 11,4 сек), 21 F (T1/2 = 5 сек).

Историческая справка. Первое соединение Ф. — флюорит (плавиковый шпат) CaF2 — описано в конце 15 в. под название «флюор» (от лат. fluo — теку, по свойству CaFa2 делать жидкотекучими вязкие шлаки металлургических производств). В 1771 К. Шееле получил плавиковую кислоту. Свободный Ф. выделил А. Муассан в 1886 электролизом жидкого безводного фтористого водорода, содержащего примесь кислого фторида калия KHF3.

Химия Ф. начала развиваться с 1930-х гг., особенно быстро — в годы 2-й мировой войны 1939 — 45 и после неё в связи с потребностями атомной промышленности и ракетной техники. Название «Ф.» (от греч. phthóros — разрушение, гибель), предложенное А. Ампером в 1810, употребляется только в рус. языке; во многих странах принято название «флюор».

Распространение в природе. Среднее содержание Ф. в земной коре (кларк) 6,25·10 -2 % по массе; в кислых изверженных породах (гранитах) оно составляет 8·10 -2 %, в основных — 3,7·10 -2 %, в ультраосновных — 1·10 -2 %. Ф. присутствует в вулканических газах и термальных водах. Важнейшие соединения Ф. — Флюорит, Криолит и топаз (см. Фториды природные). Всего известно 86 фторсодержащих минералов. Соединения Ф. находятся также в Апатитах, фосфоритах (См. Фосфориты) и др. Ф. — важный биогенный элемент (См. Биогенные элементы). В истории Земли источником поступления Ф. в биосферу были продукты извержения вулканов (газы и др.).

Физические и химические свойства. Газообразный Ф. имеет плотность 1,693 г/л (0°С и 0,1 Мн/м 2 , или 1 кгс/см 2 ), жидкий — 1,5127 г/см 3 (при температуре кипения); tпл — 219,61°С; tkип — 188,13°С. Молекула Ф. состоит из двух атомов (F2); при 1000°С 50% молекул диссоциирует, энергия диссоциации около 155 ± 4 кдж/моль (37 ± 1 ккал/моль). Ф. плохо растворим в жидком фтористом водороде; растворимость 2,5·10 -3 г в 100 г HF при —70°С и 0,4·10-3 при —20°С; в жидком виде неограниченно растворим в жидком кислороде и озоне. Конфигурация внешних электронов атома Ф. 2s 2 2p 2 . В соединениях проявляет степень окисления — 1. Ковалентный радиус атома 0,72Å, ионный радиус 1,33Å. Сродство к электрону 3,62 эв, энергия ионизации (F → F + ) 17,418 эв. Высокими значениями сродства к электрону и энергии ионизации объясняется сильная электроотрицательность атома Ф., наибольшая среди всех др. элементов. Высокая реакционная способность Ф. обусловливает экзотермичность фторирования, которая, в свою очередь, определяется аномально малой величиной энергии диссоциации молекулы Ф. и большими величинами энергии связей атома Ф. с др. атомами. Прямое фторирование имеет цепной механизм и легко может перейти в горение и взрыв. Ф. реагирует со всеми элементами, кроме гелия, неона и аргона. С кислородом взаимодействует в тлеющем разряде, образуя при низких температурах Фториды Кислорода O2F2, O3F2 и др. Реакции Ф. с др. галогенами экзотермичны, в результате образуются Межгалогенные соединения. Хлор взаимодействует с Ф. при нагревании до 200—250°С, давая монофтористый хлор CIF и трёхфтористый хлор ClF3. Известен также CIF5, получаемый фторированием ClF3 при высокой температуре и давлении 25 Мн/м 2 (250 кгс/см 2 ). Бром и йод воспламеняются в атмосфере Ф. при обычной температуре, при этом могут быть получены BrF3, BrF5, IF5, IF7. Ф. непосредственно реагирует с криптоном, ксеноном и радоном, образуя соответствующие фториды (например, XeF4, XeF6, KrF2). Известны также оксифториды ксенона.

Взаимодействие Ф. с серой сопровождается выделением тепла и приводит к образованию многочисленных серы фторидов (См. Серы фториды). Селен и теллур образуют высшие фториды SeF6 TeF6. Ф. с водородом реагируют с воспламенением; при этом образуется Фтористый водород. Это радикальная реакция с разветвлением цепей: HF* + H2 = HF + H2*; H2* + F2 = HF + Н + F (где HF* и H2* — молекулы в колебательно-возбуждённом состоянии); реакция используется в химических лазерах. Ф. с азотом реагирует лишь в электрическом разряде (см. Фториды азота). Древесный уголь при взаимодействии с Ф. воспламеняется при обычной температуре; графит реагирует с ним при сильном нагревании, при этом возможно образование твёрдого фтористого графита (CF)x или газообразных перфторуглеродов CF4, C2F6 и др. С бором, кремнием, фосфором, мышьяком Ф. взаимодействует на холоду, образуя соответствующие фториды. Ф. энергично соединяется с большинством металлов; щелочные и щёлочноземельные металлы воспламеняются в атмосфере Ф. на холоду, Bi, Sn, Ti, Mo, W — при незначительном нагревании, Hg, Pb, U, V реагируют с Ф. при комнатной температуре, Pt — при температуре темно-красного каления. При взаимодействии металлов с Ф. образуются, как правило, высшие фториды, например UF6, MoF6, HgF2. Некоторые металлы (Fe, Cu, Al, Ni, Mg, Zn) реагируют с Ф. с образованием защитной плёнки фторидов, препятствующей дальнейшей реакции.

При взаимодействии Ф. с окислами металлов на холоду образуются фториды металлов и кислород; возможно также образование оксифторидов металлов (например, MoO2F2). Окислы неметаллов либо присоединяют Ф., например SO2 + F2 = SO2F2, либо кислород в них замещается на Ф., например SiO2 + 2F2 = SiF4 + O2. Стекло очень медленно реагирует с Ф.; в присутствии воды реакция идёт быстро. Вода взаимодействует с Ф.: 2H2O + 2F2 = 4HF + O2; при этом образуется также OF2 и перекись водорода H2O2. Окислы азота NO и NO2 легко присоединяют Ф. с образованием соответственно фтористого нитрозила FNO и фтористого нитрила FNO2. Окись углерода присоединяет Ф. при нагревании с образованием фтористого карбонила: CO + F2 = COF2.

Гидроокиси металлов реагируют с Ф., образуя фторид металла и кислород, например 2Ba(OH)2 + 2F2 = 2BaF2 + 2H2O + O2. Водные растворы NaOH и KOH реагируют с Ф. при 0°С с образованием OF2.

Галогениды металлов или неметаллов взаимодействуют с Ф. на холоду, причём Ф. замещает все галогены, Легко фторируются сульфиды, нитриды и карбиды. Гидриды металлов образуют с Ф. на холоду фторид металла и HF; аммиак (в парах) — N2 и HF. Ф. замещает водород в кислотах или металлы в их солях, например HNO3 (или NaNO3) + F2 → FNO3 + HF (или NaF); в более жёстких условиях Ф. вытесняет кислород из этих соединений, образуя сульфурилфторид, например Na2SO4 + 2F2 = 2NaF + SO2F2 + O2. Карбонаты щелочных и щёлочноземельных металлов реагируют с Ф. при обычной температуре; при этом получаются соответствующий фторид, CO2 и O2.

Получение. Источником для производства Ф. служит фтористый водород, получающийся в основном либо при действии серной кислоты H2SO4 на флюорит CaF2, либо при переработке апатитов и фосфоритов. Производство Ф. осуществляется электролизом расплава кислого фторида калия KF·(1,8—2,0)HF, который образуется при насыщении расплава KF·HF фтористым водородом до содержания 40—41% HF. Материалом для электролизёра обычно служит сталь; электроды — угольный анод и стальной катод. Электролиз ведётся при 95—100°С и напряжении 9—11 в; выход Ф. по току достигает 90—95%. Получающийся Ф. содержит до 5% HF, который удаляется вымораживанием с последующим поглощением фторидом натрия. Ф. хранят в газообразном состоянии (под давлением) и в жидком виде (при охлаждении жидким азотом) в аппаратах из никеля и сплавов на его основе (Монель-металл), из меди, алюминия и его сплавов, латуни, нержавеющей стали.

Применение. Газообразный Ф. служит для фторирования UF4, в UF6, применяемого для изотопов разделения (См. Изотопов разделение) урана, а также для получения трёхфтористого хлора ClF3 (фторирующий агент), шестифтористой серы SF6 (газообразный изолятор в электротехнической промышленности), фторидов металлов (например, W и V). Жидкий Ф. — окислитель ракетных топлив.

Широкое применение получили многочисленные соединения Ф. — Фтористый водород, Алюминия фторид, Кремнефториды, фторсульфоновая кислота (растворитель, катализатор, реагент для получения органических соединений, содержащих группу — SO2F), BF3 (катализатор), фторорганические соединения и др.

Техника безопасности. Ф. токсичен, предельно допустимая концентрация его в воздухе примерно 2·10 -4 мг/л, а предельно допустимая концентрация при экспозиции не более 1 ч составляет 1,5·10 -3 мг/л.

Фтор в организме. Ф. постоянно входит в состав животных и растительных тканей; микроэлемент. В виде неорганических соединений содержится главным образом в костях животных и человека — 100—300 мг/кг; особенно много Ф. в зубах. Кости морских животных богаче Ф. по сравнению с костями наземных. Поступает в организм животных и человека преимущественно с питьевой водой, оптимальное содержание Ф. в которой 1—1,5 мг/л. При недостатке Ф. у человека развивается Кариес зубов, при повышенном поступлении — Флюороз. Высокие концентрации ионов Ф. опасны ввиду их способности к ингибированию ряда ферментативных реакций, а также к связыванию важных в биологическом отношении элементов (Р, Ca, Mg и др.), нарушающему их баланс в организме. Органические производные Ф. обнаружены только в некоторых растениях (например, в южноафриканском Dichapetalum cymosum). Основные из них — производные фторуксусной кислоты, токсичные как для др. растений, так и для животных. Биологическая роль Ф. изучена недостаточно. Установлена связь обмена Ф. с образованием костной ткани скелета и особенно зубов. Необходимость Ф. для растений не доказана.

Отравления Ф. возможны у работающих в химической промышленности, при синтезе фторсодержащих соединений и производстве фосфорных удобрений. Ф. раздражает дыхательные пути, вызывает ожоги кожи. При остром отравлении возникают раздражение слизистых оболочек гортани и бронхов, глаз, слюнотечение, носовые кровотечения; в тяжёлых случаях — отёк лёгких, поражение центрльной нервной системы и др.; при хроническом — конъюнктивит, бронхит, пневмония, пневмосклероз, флюороз. Характерно поражение кожи типа экземы. Первая помощь: промывание глаз водой, при ожогах кожи — орошение 70%-ным спиртом; при ингаляционном отравлении — вдыхание кислорода. Профилактика: соблюдение правил техники безопасности, ношение специальной одежды, регулярные медицинские осмотры, включение в пищевой рацион кальция, витаминов. Препараты, содержащие Ф., применяют в медицинской практике в качестве противоопухолевых (5-фторурацил, фторафур, фторбензотэф), нейролептических (трифлуперидол, или триседил, фторфеназин, трифтазин и др.), антидепрессивных (фторацизин), наркотических (фторотан) и др. средств.

Лит.: Рысс И. Г., Химия фтора и его неорганических соединений, М., 1956; Фтор и его соединения, пер. с англ., т. 1—2, М., 1953—56; Профессиональные болезни, 3 изд., М., 1973.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Фтор (устар. флюор ; F, лат. fluorum ) — химический элемент 17-й группы, второго периода периодической системы (по устаревшей короткой форме периодической системы принадлежит к главной подгруппе VII группы, или к группе VIIA) с атомным номером 9. Самый химически активный неметалл и сильнейший окислитель, самый лёгкий элемент из группы галогенов. Как простое вещество при нормальных условиях фтор представляет собой двухатомный газ (формула F2) бледно-жёлтого цвета с резким запахом, напоминающим озон или хлор. Токсичен.

Содержание

- 1 История

- 1.1 Происхождение названия

- 3.1 Электронное строение

- 3.1.1 Строение молекулы

- 3.3.1 Ядерные свойства изотопов фтора

- 3.3.2 Магнитные свойства ядер

- 5.1 Лабораторный метод

- 5.2 Промышленный метод

- 7.1 Ракетная техника

- 7.2 Применение в медицине

![Фтор]()

История

Первое соединение фтора — флюорит (плавиковый шпат) CaF2 — описано в конце XV века под названием «флюор». В 1771 году Карл Шееле получил плавиковую кислоту. При обработке минерала флюорита CaF2 серной кислотой он выделил HF в виде водного раствора. Это событие рассматривается в истории химии как открытие фтора. Аналогию с хлором предложил в 1810 г. Андре Ампер, его поддержал Гемфри Дэви. Дэви изучил растворения стекла в плавиковой кислоте.

Как химический элемент, входящий в состав плавиковой кислоты, фтор был предсказан в 1810 году, а выделен в свободном виде лишь 76 лет спустя Анри Муассаном в 1886 году электролизом жидкого безводного фтористого водорода, содержащего примесь кислого фторида калия KHF2.

Происхождение названия

Название «фтор» (от др.-греч. φθόρος — «разрушение, порча, вред»), предложенное Андре Ампером в 1810 году, употребляется в русском и некоторых других языках; во многих странах приняты названия, производные от лат. fluorum (от fluere — «течь», — по способности некоторых соединений фтора, например флюорита (CaF2), понижать температуру плавления металлургического шлака, образующегося при восстановлении металлов из руд, и увеличивать его текучесть.

Распространение в природе

Содержание фтора в атомных процентах в природе показано в таблице:

Объект Содержание Почва 0,02 Воды рек 0,00002 Воды океана 0,0001 Зубы человека 0,01 В природе значительные скопления фтора содержатся, в основном, в минерале флюорите (CaF2), содержащем по массе 51,2 % Ca и 48,8 % F. Кларк в земной коре 650 г/т.

Из растений относительно богаты фтором чечевица и лук.

В почве фтор накапливается в результате вулканической деятельности, в составе вулканических газов обычно содержится большое количество фтороводорода.

Физические свойства

При нормальных условиях представляет собой бледно-жёлтый газ. В малых концентрациях в воздухе его запах напоминает одновременно озон и хлор. Очень агрессивен и ядовит.

Фтор имеет аномально низкую температуру кипения (85,03 К, −188,12 °C) и плавления (53,53 К, −219,70 °C). Это связано с тем, что фтор не имеет d-подуровня и не способен образовывать полуторные связи, в отличие от остальных галогенов (кратность связи в остальных галогенах примерно 1,1).

Ниже температуры плавления образует кристаллы бледно-жёлтого цвета.

Электронное строение

Электронная конфигурация атома фтора: 1s 2 2s 2 2p 5 .

Атомы фтора в соединениях могут проявлять степень окисления, равную −1. Положительные степени окисления в соединениях неизвестны, так как фтор является самым электроотрицательным элементом.

Квантовохимический терм атома фтора — 2 P3/2.

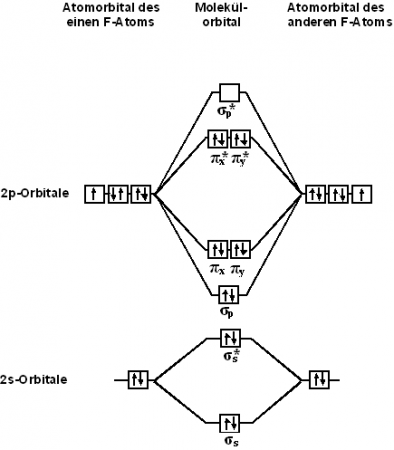

Строение молекулы

![Фтор]()

С точки зрения теории молекулярных орбиталей, строение двухатомной молекулы фтора можно охарактеризовать следующей диаграммой. В молекуле присутствует 4 связывающих орбитали и 3 разрыхляющих. Порядок связи в молекуле равен 1.

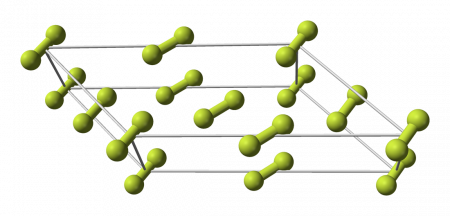

Кристаллы

![Фтор]()

Фтор образует молекулярные кристаллы с двумя кристаллическими модификациями, стабильными при атмосферном давлении:

Фазовый переход между этими кристаллическими фазами фтора более экзотермичен, чем затвердевание жидкого фтора. Фаза ромбической сингонии у твёрдого фтора не обнаружена, в отличие от всех прочих галогенов. Молекулы α -фтора разупорядочены по направлению. Длина связи F—F в молекулах составляет 0,1404(12) нм .

Даже при столь низких температурах взаимодействие кристаллов фтора со многими веществами приводит к взрыву.

Изотопный состав

Фтор является моноизотопным элементом: в природе существует только один стабильный изотоп фтора 19 F. Известны ещё 17 радиоактивных изотопов фтора с массовым числом от 14 до 31, и один ядерный изомер — 18m F. Самым долгоживущим из радиоактивных изотопов фтора является 18 F с периодом полураспада 109,771 минуты, важный источник позитронов, использующийся в позитрон-эмиссионной томографии.

Ядерные свойства изотопов фтора

Изотоп Относительная масса, а. е. м. Период полураспада Тип распада Ядерный спин Ядерный магнитный момент 17 F 17,0020952 64,5 c β + -распад в 17 O 5/2 4,722 18 F 18,000938 1,83 часа β + -распад в 18 O 1 19 F 18,99840322 Стабилен — 1/2 2,629 20 F 19,9999813 11 c β − -распад в 20 Ne 2 2,094 21 F 20,999949 4,2 c β − -распад в 21 Ne 5/2 22 F 22,00300 4,23 c β − -распад в 22 Ne 4 23 F 23,00357 2,2 c β − -распад в 23 Ne 5/2 Магнитные свойства ядер

Ядра изотопа 19 F имеют полуцелый спин, поэтому возможно применение этих ядер для ЯМР-исследований молекул. Спектры ЯМР- 19 F являются достаточно характеристичными для фторорганических соединений.

Химические свойства

Самый активный неметалл, бурно взаимодействует почти со всеми веществами (кроме фторидов в высших степенях окисления и редких исключений — фторопластов) и с большинством из них — с горением и взрывом. Образует соединения со всеми химическими элементами, кроме гелия, неона, аргона.

К воздействию фтора при комнатной температуре устойчивы некоторые металлы за счёт образования на их поверхности плотной плёнки фторида, тормозящей реакцию со фтором, например, Al, Mg, Cu, Ni. Контакт фтора с водородом приводит к воспламенению и взрыву в кварцевых сосудах даже при очень низких температурах (до −252 °C), в магниевых сосудах для начала реакции нужен небольшой нагрев.

В атмосфере фтора горят даже вода и платина.

Продукты реакции фтора с водой, в зависимости от условий её протекания, могут различаться:

К реакциям, в которых фтор формально является восстановителем, относятся реакции разложения высших фторидов, например:

Фтор также способен окислять в электрическом разряде кислород, образуя дифторид кислорода OF2 и диоксидифторид O2F2. Под давлением или при облучении ультрафиолетом реагирует с криптоном и ксеноном с образованием фторидов благородных газов.

Во всех соединениях фтор проявляет степень окисления −1. Чтобы фтор проявлял положительную степень окисления, требуется создание эксимерных молекул или иные экстремальные условия. Это требует искусственной ионизации атомов фтора.

Не реагирует с гелием, неоном, аргоном, азотом, кислородом, тетрафторметаном. При комнатной температуре не реагирует с сухим сульфатом калия, углекислым газом и закисью азота. Без примеси фтороводорода при комнатной температуре не действует на стекло.

Получение

![Фтор]()

Промышленный способ получения фтора включает добычу и обогащение флюоритовых руд, сернокислотное разложение их концентрата с образованием безводного HF и его электролитическое разложение.

Для лабораторного получения фтора используют разложение некоторых соединений, но все они не встречаются в природе в достаточном количестве, и их получают с помощью свободного фтора.

Лабораторный метод

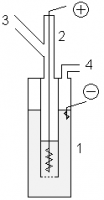

- В лабораторных условиях фтор можно получать с помощью показанной установки. В медный сосуд 1, заполненный расплавом KF·3HF, помещают медный сосуд 2, имеющий отверстия в дне. В сосуд 2 помещают толстый никелевый анод. Катод помещается в сосуд 1. Таким образом, в процессе электролиза газообразный фтор выделяется из трубки 3, а водород — из трубки 4. Важным требованием является обеспечение герметичности системы, для этого используют пробки из фторида кальция со смазкой из оксида свинца(II) и глицерина.

- В 1986 году, во время подготовки к конференции по поводу празднования 100-летия открытия фтора, Карл Кристе открыл способ чисто химического получения фтора с использованием реакции во фтороводородном растворе K2MnF6 и SbF5 при 150 °C:

Хотя этот метод не имеет практического применения, он демонстрирует, что электролиз необязателен; кроме того, все компоненты для данных реакций могут быть получены без использования газообразного фтора.

Также для лабораторного получения фтора можно использовать нагрев фторида кобальта(III) до 300 °C, разложение фторидов серебра и некоторые другие способы.

Промышленный метод

Промышленное производство фтора осуществляется электролизом расплава кислого фторида калия KF·2HF (часто с добавлениями фторида лития), который образуется при насыщении расплава KF фтористым водородом до содержания 40—41 % HF. Процесс электролиза проводят при температурах около 100 °C в стальных электролизёрах со стальным катодом и угольным анодом.

Хранение

Фтор хранят в газообразном состоянии (под давлением) и в жидком виде (при охлаждении жидким азотом) в аппаратах из никеля и сплавов на его основе (монель-металл), из меди, алюминия и его сплавов, латуни, нержавеющей стали (это возможно потому, что эти металлы и сплавы покрываются плёнкой фторидов, которая защищает от дальнейшей реакции с фтором).

Применение

Фтор используется для получения:

- фреонов — широко распространённых хладагентов;

- фторопластов — химически инертных полимеров;

- элегаза SF6 — газообразного изолятора, применяемого в высоковольтной электротехнике;

- гексафторида урана UF6, применяемого для разделения изотопов урана в ядерной промышленности;

- гексафтороалюмината натрия — электролита для получения алюминия электролизом;

- фторидов металлов (например, W и V), которые обладают некоторыми полезными свойствами;

![Фтор]()

Ракетная техника

Фтор и некоторые его соединения являются сильными окислителями, поэтому могут применяться в качестве окислителя в ракетных топливах. Очень высокая эффективность фтора вызывала значительный интерес к нему и его соединениям. На заре космической эры в СССР и других странах существовали программы исследования фторсодержащих ракетных топлив. Однако продукты горения с фторсодержащими окислителями токсичны. Поэтому топлива на основе фтора не получили распространения в современной ракетной технике.

Применение в медицине

Фторированные углеводороды (например перфтордекалин) применяются в медицине как кровезаменители. Существует множество лекарств, содержащих фтор в структуре (фторотан, фторурацил, флуоксетин, галоперидол и др.). Фториды натрия, калия и др. применяются для профилактики кариеса (см. ниже).

Биологическая и физиологическая роль

Фтор является жизненно необходимым для организма элементом. В организме человека фтор в основном содержится в эмали зубов в составе фторапатита — Ca5F(PO4)3 — и в костях. Общее содержание составляет 2,6 г, в том числе в костях 2,5 г. Нормальное суточное поступление фтора в организм человека равно 2,5—3,5 мг. При недостаточном (менее 0,5 мг/литр питьевой воды) или избыточном (более 1 мг/литр) потреблении фтора организмом могут развиваться заболевания зубов: кариес и флюороз (крапчатость эмали) и остеосаркома, соответственно.

Малое содержание фтора разрушает эмаль за счёт вымывания фтора из фторапатита с образованием гидроксоапатита, и наоборот.

Для профилактики кариеса рекомендуется использовать зубные пасты с добавками фторидов (натрия и/или олова) или употреблять фторированную воду (до концентрации 1 мг/л), или применять местные аппликации 1—2 % раствором фторида натрия или фторида олова. Такие действия могут сократить вероятность появления кариеса на 30—50 %.

Предельно допустимая концентрация связанного фтора (в виде фторидов и фторорганических соединений) в воздухе промышленных помещений равна 0,0005 мг/литр воздуха.

Токсикология

Фтор представляет собой чрезвычайно агрессивное ядовитое вещество. Является сильным окислителем. Раздражающие свойства в несколько раз сильнее, чем у фтороводорода. Резорбтивное действие объясняется возможностью фтора вступать в свободнорадикальные реакции с тканями организма. Контакт кожи с газом в течение 2 секунд вызывает термический ожог II степени; воздействие в концентрации 0,15-0,30 мг/л приводит к раздражению открытых участков кожи. При обследовании 252 человек, подвергающихся воздействию фтора, у 57 обнаружены конъюнктивиты или экзема век.

F металл или неметалл

![F,9.jpg]()

Почти бесцветный газ (в толстых слоях — зеленовато-жёлтый) [1]

Фтор/Fluorum (F), 9

3,98 (шкала Полинга)

(при −188,14 °C, ж.) 1,108 г/см³

a=5,50 b=3,28 c=7,28 β=90,0 Å

(300 K) 0,028 Вт/(м·К)

Фтор — элемент 17-й группы периодической таблицы химических элементов (по устаревшей классификации — элемент главной подгруппы VII группы), второго периода, с атомным номером 9 [3] . Обозначается символом F (лат. Fluorum ). Фтор — чрезвычайно химически активный неметалл и самый сильный окислитель, является самым лёгким элементом из группы галогенов. Простое вещество фтор (CAS-номер: 7782-41-4) при нормальных условиях — двухатомный газ (формула F2) бледно-жёлтого цвета с резким запахом, напоминающим озон или хлор.

Первое соединение фтора — флюорит (плавиковый шпат) CaF2 — описано в конце XV века под названием «флюор». В 1771 году Карл Шееле получил плавиковую кислоту.

Как один из атомов плавиковой кислоты элемент фтор был предсказан в 1810 году, а выделен в свободном виде лишь 76 лет спустя Анри Муассаном в 1886 году электролизом жидкого безводного фтористого водорода, содержащего примесь кислого фторида калия KHF2.

Название «фтор» (от др.-греч. φθόρος — разрушение), предложенное Андре Ампером в 1810 году, употребляется в русском и некоторых других языках; во многих странах приняты названия, производные от латинского «fluorum» (которое происходит, в свою очередь, от fluere — «течь», по свойству соединения фтора, флюорита (CaF2), понижать температуру плавления руды и увеличивать текучесть расплава).

Объект Содержание, Почва 0,02 Воды рек 0,00002 Воды океана 0,0001 Зубы человека [4] 0,01 В природе значимые скопления фтора содержатся в основном в минерале флюорите (CaF2), содержащем по массе 51,2 % Ca и 48,8 % F. Кларк в земной коре 650 г/т.

Относительно богаты фтором чечевица и лук.

Содержанием в почве фтор обязан вулканическим газам, за счёт того, что в их состав обычно входит большое количество фтороводорода.

Изотопный состав

Фтор является моноизотопным элементом, так как в природе существует только один стабильный изотоп фтора 19 F. Известны ещё 17 радиоактивных изотопов фтора с массовым числом от 14 до 31, и один ядерный изомер — 18 F m . Самым долгоживущим из радиоактивных изотопов фтора является 18 F с периодом полураспада 109,771 минуты, важный источник позитронов, использующийся в позитрон-эмиссионной томографии.

Ядерные свойства изотопов фтора

Электронное строение

![]()

![]()

Электронная конфигурация атома фтора следующая: 1s 2 2s 2 2p 5 . Атомы фтора в соединениях могут проявлять степень окисления, равную −1. Положительные степени окисления в соединениях не реализуются, так как фтор является самым электроотрицательным элементом.

Квантовохимический терм атома фтора — 2 P3/2

Строение молекулы

Кристаллическая решётка

![]()

Фтор образует две кристаллические модификации, стабильные при атмосферном давлении:

- α-фтор — существует при температуре меньше 45,6 K, кристаллическая решетка моноклинная, пространственная группа C 2/c, параметры a = 0,550 нм, b = 0,328 нм, c = 0,728 нм, β = 102,17°, Z = 4 [5][6] .

- β-фтор — существует в интервале температур 45,6 ÷ 53,53 K, кристаллическая решетка кубическая, параметры a = 0,667 нм, Z = 8.

![]()

Для лабораторного получения фтора используют разложение некоторых соединений, но все они не встречаются в природе в достаточном количестве и их получают с помощью свободного фтора.

- В лабораторных условиях фтор можно получать с помощью показанной установки. В медный сосуд 1, заполненный расплавом KF·3HF помещают медный сосуд 2, имеющий отверстия в дне. В сосуд 2 помещают толстый никелевый анод. Катод помещается в сосуд 1. Таким образом, в процессе электролиза газообразный фтор выделяется из трубки 3, а водород из трубки 4. Важным требованием является обеспечение герметичности системы, для этого используют пробки из фторида кальция со смазкой из оксида свинца (II) и глицерина.

- В 1986 году, во время подготовки к конференции по поводу празднования 100-летия открытия фтора, Карл Кристе открыл способ чисто химического получения фтора с использованием реакции во фтороводородном растворе K2MnF6 и SbF5 при 150 °C [7] :

Также для лабораторного получения фтора можно использовать нагрев фторида кобальта (III) до 300 °С, разложение фторидов серебра (слишком дорого) и некоторые другие способы.

Промышленное производство фтора осуществляется электролизом расплава кислого фторида калия KF·3HF (часто с добавлениями фторида лития), который образуется при насыщении расплава KF фтористым водородом до содержания 40—41 % HF. Процесс электролиза проводят при температурах около 100 °C в стальных электролизёрах со стальным катодом и угольным анодом.

Бледно-жёлтый газ, в малых концентрациях запах напоминает одновременно озон и хлор, очень агрессивен и ядовит.

Фтор имеет аномально низкую температуру кипения (плавления). Это связано с тем, что фтор не имеет d-подуровня и не способен образовывать полуторные связи, в отличие от остальных галогенов (кратность связи в остальных галогенах примерно 1,1) [8] .

Самый активный неметалл, бурно взаимодействует почти со всеми веществами кроме, разумеется, фторидов в высших степенях окисления и редких исключений — фторопластов, и с большинством из них — с горением и взрывом. К фтору при комнатной температуре устойчивы некоторые металлы за счет образования плотной плёнки фторида, тормозящей реакцию со фтором — Al, Mg, Cu, Ni. Контакт фтора с водородом приводит к воспламенению и взрыву даже при очень низких температурах (до −252°C). В атмосфере фтора горят даже вода и платина:

" />

Фтор также способен окислять в электрическом разряде кислород, образуя фторид кислорода OF2 и диоксидифторид O2F2.

Во всех соединениях фтор проявляет степень окисления −1. Чтобы фтор проявлял положительную степень окисления, требуется создание эксимерных молекул или иные экстремальные условия. Это требует искусственной ионизации атомов фтора [9] .

Фтор хранят в газообразном состоянии (под давлением) и в жидком виде (при охлаждении жидким азотом) в аппаратах из никеля и сплавов на его основе (монель-металл), из меди, алюминия и его сплавов, латуни, нержавеющей стали (это возможно потому, что эти металлы и сплавы покрываются непреодолимой для фтора пленкой фторидов [10] ).

Применение в химии

Газообразный фтор используется для получения:

- UF6 из UF4, применяемого для разделения изотопов урана для ядерной промышленности. ClF3 — фторирующий агент и мощный окислитель ракетного топлива SF6 — газообразный изолятор в электротехнической промышленности металлов (например, W и V), которые обладают некоторыми полезными свойствами — хороших хладагентов — химически инертных полимеров

- гексафтороалюмината натрия — для последующего получения алюминияэлектролизом

- различных соединений фтора

Соединения фтора и сам фтор применяются в ракетной технике как окислители ракетного топлива.

Фторированные углеводороды (напр. перфтордекалин) применяются в медицине как кровезаменители. Существует множество лекарств, содержащих фтор в структуре (фторотан, фторурацил и др.).

Фтор является жизненно необходимым для организма элементом. В организме человека фтор, в основном, содержится в эмали зубов в составе фторапатита — Ca5F(PO4)3. При недостаточном (менее 0,5 мг/литр питьевой воды) или избыточном (более 1 мг/литр) потреблении фтора организмом могут развиваться заболевания зубов: кариес и флюороз (крапчатость эмали) и остеосаркома, соответственно [11] .

Малое содержание фтора разрушает эмаль за счет вымывания фтора из фторапатита с образованием гидроксоапатита, и наоборот.

Для профилактики кариеса рекомендуется использовать зубные пасты с добавками фторидов (натрия и/или олова) или употреблять фторированную воду (до концентрации 1 мг/л), или применять местные аппликации 1-2 % раствором фторида натрия или фторида олова. Такие действия могут сократить вероятность появления кариеса на 30-50% [12] .

Предельно допустимая концентрация связанного фтора [13] в воздухе промышленных помещениях равна 0,0005 мг/литр воздуха.

См. также

Литература

- Рысс И. Г. Химия фтора и его неорганических соединений. М. Госхимиздат, 1966 г. — 718 с.

- Некрасов Б. В. Основы общей химии. (издание третье, том 1) М. Химия, 1973 г. — 656 с.

- L. Pauling, I. Keaveny, and A.B. Robinson, J. Solid State Chem., 1970, 2, p. 225. англ. — Подробней о кристаллической структуре фтора

Примечания

Ссылки

- Химические элементы

- Фториды

- Галогены

- Неметаллы

- Высокоопасные вещества

- Фтор

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое "Фтор" в других словарях:

фтор — фтор, а … Русский орфографический словарь

фтор — фтор/ … Морфемно-орфографический словарь

фтор — а; м. [от греч. phthoros гибель, разрушение] Химический элемент (F), светло жёлтый газ с едким запахом. Добавлять в питьевую воду ф. * * * фтор (лат. Fluorum), химический элемент VII группы периодической системы, относится к галогенам. Свободный… … Энциклопедический словарь

ФТОР — (лат. Fluorum) F, химический элемент VII группы периодической системы Менделеева, атомный номер 9, атомная масса 18,998403, относится к галогенам. Бледно желтый газ с резким запахом, tпл ?219,699 .С, tкип ?188,200 .С, плотность 1,70 г/см³.… … Большой Энциклопедический словарь

Фтор — F (от греч. phthoros гибель, разрушение, лат. Fluorum * a. fluorine; н. Fluor; ф. fluor; и. fluor), хим. элемент VII группы периодич. системы Mенделеева, относится к галогенам, ат. н. 9, ат. м. 18,998403. B природе 1 стабильный изотоп 19F … Геологическая энциклопедия

ФТОР — (Fluorum), F, химический элемент VII группы периодической системы, атомный номер 9, атомная масса 18,9984; относится к галогенам; газ, tкип 188,2шC. Фтор используют в производстве урана, хладонов, медицинских препаратов и других, а также в… … Современная энциклопедия

Фтор — (Fluorum), F, химический элемент VII группы периодической системы, атомный номер 9, атомная масса 18,9984; относится к галогенам; газ, tкип 188,2°C. Фтор используют в производстве урана, хладонов, медицинских препаратов и других, а также в… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

ФТОР — (символ F), газообразный токсичный элемент группы ГАЛОГЕНОВ (элементы VII группы периодической таблицы), впервые выделенный в 1886 г. Его основными источниками являются флюорит и криолит. Это бледно желтое вещество, получаем в результате… … Научно-технический энциклопедический словарь

ФТОР — ФТОР, фтора, муж. (греч. phthoros гибель) (хим.). Химический элемент, бесцветный газ с едким запахом. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

ФТОР — ФТОР, а, муж. Химический элемент, ядовитый бесцветный газ с едким запахом. | прил. фтористый, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

ФТОР — ФТОР, см. флюор. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

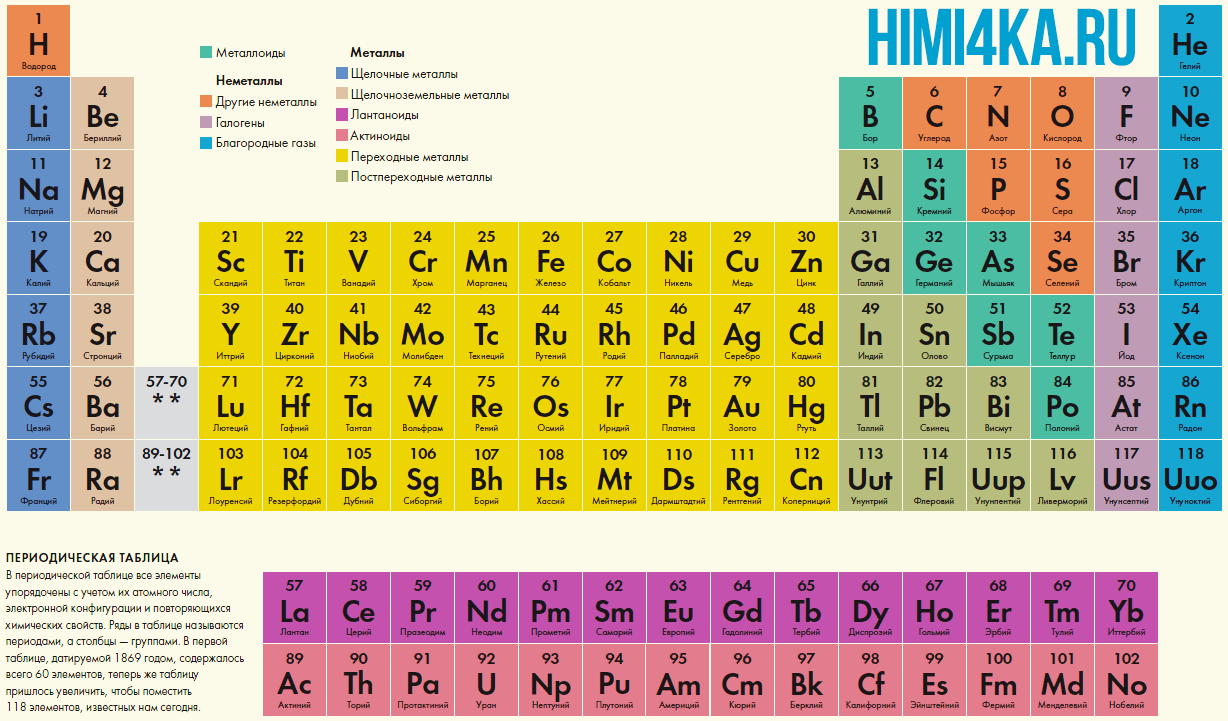

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА

Еще в школе, сидя на уроках химии, все мы помним таблицу на стене класса или химической лаборатории. Эта таблица содержала классификацию всех известных человечеству химических элементов, тех фундаментальных компонентов, из которых состоит Земля и вся Вселенная. Тогда мы и подумать не могли, что таблица Менделеева бесспорно является одним из величайших научных открытий, который является фундаментом нашего современного знания о химии.

![Таблица Менделеева]()

На первый взгляд, ее идея выглядит обманчиво просто: организовать химические элементы в порядке возрастания веса их атомов. Причем в большинстве случаев оказывается, что химические и физические свойства каждого элемента сходны с предыдущим ему в таблице элементом. Эта закономерность проявляется для всех элементов, кроме нескольких самых первых, просто потому что они не имеют перед собой элементов, сходных с ними по атомному весу. Именно благодаря открытию такого свойства мы можем поместить линейную последовательность элементов в таблицу, очень напоминающую настенный календарь, и таким образом объединить огромное количество видов химических элементов в четкой и связной форме. Разумеется, сегодня мы пользуемся понятием атомного числа (количества протонов) для того, чтобы упорядочить систему элементов. Это помогло решить так называемую техническую проблему «пары перестановок», однако не привело к кардинальному изменению вида периодической таблицы.

В периодической таблице Менделеева все элементы упорядочены с учетом их атомного числа, электронной конфигурации и повторяющихся химических свойств. Ряды в таблице называются периодами, а столбцы группами. В первой таблице, датируемой 1869 годом, содержалось всего 60 элементов, теперь же таблицу пришлось увеличить, чтобы поместить 118 элементов, известных нам сегодня.

Периодическая система Менделеева систематизирует не только элементы, но и самые разнообразные их свойства. Химику часто бывает достаточно иметь перед глазами Периодическую таблицу для того, чтобы правильно ответить на множество вопросов (не только экзаменационных, но и научных).

The YouTube ID of 1M7iKKVnPJE is invalid.

Периодический закон

Существуют две формулировки периодического закона химических элементов: классическая и современная.

Классическая, в изложении его первооткрывателя Д.И. Менделеева: свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от величин атомных весов элементов.

Современная: свойства простых веществ, а также свойства и формы соединений элементов находятся в периодической зависимости от заряда ядра атомов элементов (порядкового номера).

Графическим изображением периодического закона является периодическая система элементов, которая представляет собой естественную классификацию химических элементов, основанную на закономерных изменениях свойств элементов от зарядов их атомов. Наиболее распространёнными изображениями периодической системы элементов Д.И. Менделеева являются короткая и длинная формы.

![]()

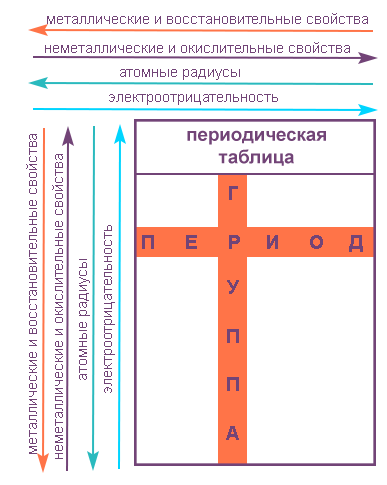

Группы и периоды Периодической системы

Группами называют вертикальные ряды в периодической системе. В группах элементы объединены по признаку высшей степени окисления в оксидах. Каждая группа состоит из главной и побочной подгрупп. Главные подгруппы включают в себя элементы малых периодов и одинаковые с ним по свойствам элементы больших периодов. Побочные подгруппы состоят только из элементов больших периодов. Химические свойства элементов главных и побочных подгрупп значительно различаются.

Периодом называют горизонтальный ряд элементов, расположенных в порядке возрастания порядковых (атомных) номеров. В периодической системе имеются семь периодов: первый, второй и третий периоды называют малыми, в них содержится соответственно 2, 8 и 8 элементов; остальные периоды называют большими: в четвёртом и пятом периодах расположены по 18 элементов, в шестом — 32, а в седьмом (пока незавершенном) — 31 элемент. Каждый период, кроме первого, начинается щелочным металлом, а заканчивается благородным газом.

Физический смысл порядкового номера химического элемента: число протонов в атомном ядре и число электронов, вращающихся вокруг атомного ядра, равны порядковому номеру элемента.

![]()

Свойства таблицы Менделеева

Напомним, что группами называют вертикальные ряды в периодической системе и химические свойства элементов главных и побочных подгрупп значительно различаются.

Свойства элементов в подгруппах закономерно изменяются сверху вниз:

- усиливаются металлические свойства и ослабевают неметаллические;

- возрастает атомный радиус;

- возрастает сила образованных элементом оснований и бескислородных кислот;

- электроотрицательность падает.

Все элементы, кроме гелия, неона и аргона, образуют кислородные соединения, существует всего восемь форм кислородных соединений. В периодической системе их часто изображают общими формулами, расположенными под каждой группой в порядке возрастания степени окисления элементов: R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, RO4, где символом R обозначают элемент данной группы. Формулы высших оксидов относятся ко всем элементам группы, кроме исключительных случаев, когда элементы не проявляют степени окисления, равной номеру группы (например, фтор).

Оксиды состава R2O проявляют сильные основные свойства, причём их основность возрастает с увеличением порядкового номера, оксиды состава RO (за исключением BeO) проявляют основные свойства. Оксиды состава RO2, R2O5, RO3, R2O7 проявляют кислотные свойства, причём их кислотность возрастает с увеличением порядкового номера.

Элементы главных подгрупп, начиная с IV группы, образуют газообразные водородные соединения. Существуют четыре формы таких соединений. Их располагают под элементами главных подгрупп и изображают общими формулами в последовательности RH4, RH3, RH2, RH.

Соединения RH4 имеют нейтральный характер; RH3 — слабоосновный; RH2 — слабокислый; RH — сильнокислый характер.

Напомним, что периодом называют горизонтальный ряд элементов, расположенных в порядке возрастания порядковых (атомных) номеров.

В пределах периода с увеличением порядкового номера элемента:

- электроотрицательность возрастает;

- металлические свойства убывают, неметаллические возрастают;

- атомный радиус падает.

![]()

Элементы таблицы Менделеева

Щелочные и щелочноземельные элементы

К ним относятся элементы из первой и второй группы периодической таблицы. Щелочные металлы из первой группы — мягкие металлы, серебристого цвета, хорошо режутся ножом. Все они обладают одним-единственным электроном на внешней оболочке и прекрасно вступают в реакцию. Щелочноземельные металлы из второй группы также имеют серебристый оттенок. На внешнем уровне помещено по два электрона, и, соответственно, эти металлы менее охотно взаимодействуют с другими элементами. По сравнению со щелочными металлами, щелочноземельные металлы плавятся и кипят при более высоких температурах.

Щелочные металлы Щелочноземельные металлы Литий Li 3 Бериллий Be 4 Натрий Na 11 Магний Mg 12 Калий K 19 Кальций Ca 20 Рубидий Rb 37 Стронций Sr 38 Цезий Cs 55 Барий Ba 56 Франций Fr 87 Радий Ra 88 Лантаниды (редкоземельные элементы) и актиниды

Лантаниды — это группа элементов, изначально обнаруженных в редко встречающихся минералах; отсюда их название «редкоземельные» элементы. Впоследствии выяснилось, что данные элементы не столь редки, как думали вначале, и поэтому редкоземельным элементам было присвоено название лантаниды. Лантаниды и актиниды занимают два блока, которые расположены под основной таблицей элементов. Обе группы включают в себя металлы; все лантаниды (за исключением прометия) нерадиоактивны; актиниды, напротив, радиоактивны.

Лантаниды Актиниды Лантан La 57 Актиний Ac 89 Церий Ce 58 Торий Th 90 Празеодимий Pr 59 Протактиний Pa 91 Неодимий Nd 60 Уран U 92 Прометий Pm 61 Нептуний Np 93 Самарий Sm 62 Плутоний Pu 94 Европий Eu 63 Америций Am 95 Гадолиний Gd 64 Кюрий Cm 96 Тербий Tb 65 Берклий Bk 97 Диспрозий Dy 66 Калифорний Cf 98 Гольмий Ho 67 Эйнштейний Es 99 Эрбий Er 68 Фермий Fm 100 Тулий Tm 69 Менделевий Md 101 Иттербий Yb 70 Нобелий No 102 Галогены и благородные газы

Галогены и благородные газы объединены в группы 17 и 18 периодической таблицы. Галогены представляют собой неметаллические элементы, все они имеют семь электронов во внешней оболочке. В благородных газахвсе электроны находятся во внешней оболочке, таким образом с трудом участвуют в образовании соединений. Эти газы называют «благородными, потому что они редко вступают в реакцию с прочими элементами; т. е. ссылаются на представителей благородной касты, которые традиционно сторонились других людей в обществе.

Галогены Благородные газы Фтор F 9 Гелий He 2 Хлор Cl 17 Неон Ne 10 Бром Br 35 Аргон Ar 18 Йод I 53 Криптон Kr 36 Астат At 85 Ксенон Xe 54 — Радон Rn 86 Переходные металлы

Переходные металлы занимают группы 3—12 в периодической таблице. Большинство из них плотные, твердые, с хорошей электро- и теплопроводностью. Их валентные электроны (при помощи которых они соединяются с другими элементами) находятся в нескольких электронных оболочках.

Переходные металлы Скандий Sc 21 Титан Ti 22 Ванадий V 23 Хром Cr 24 Марганец Mn 25 Железо Fe 26 Кобальт Co 27 Никель Ni 28 Медь Cu 29 Цинк Zn 30 Иттрий Y 39 Цирконий Zr 40 Ниобий Nb 41 Молибден Mo 42 Технеций Tc 43 Рутений Ru 44 Родий Rh 45 Палладий Pd 46 Серебро Ag 47 Кадмий Cd 48 Лютеций Lu 71 Гафний Hf 72 Тантал Ta 73 Вольфрам W 74 Рений Re 75 Осмий Os 76 Иридий Ir 77 Платина Pt 78 Золото Au 79 Ртуть Hg 80 Лоуренсий Lr 103 Резерфордий Rf 104 Дубний Db 105 Сиборгий Sg 106 Борий Bh 107 Хассий Hs 108 Мейтнерий Mt 109 Дармштадтий Ds 110 Рентгений Rg 111 Коперниций Cn 112 Металлоиды

Металлоиды занимают группы 13—16 периодической таблицы. Такие металлоиды, как бор, германий и кремний, являются полупроводниками и используются для изготовления компьютерных чипов и плат.

Металлоиды Бор B 5 Кремний Si 14 Германий Ge 32 Мышьяк As 33 Сурьма Sb 51 Теллур Te 52 Полоний Po 84 Постпереходными металлами

Элементы, называемые постпереходными металлами, относятся к группам 13—15 периодической таблицы. В отличие от металлов, они не имеют блеска, а имеют матовую окраску. В сравнении с переходными металлами постпереходные металлы более мягкие, имеют более низкую температуру плавления и кипения, более высокую электроотрицательность. Их валентные электроны, с помощью которых они присоединяют другие элементы, располагаются только на внешней электронной оболочке. Элементы группы постпереходных металлов имеют гораздо более высокую температуру кипения, чем металлоиды.

Постпереходные металлы Алюминий Al 13 Галлий Ga 31 Индий In 49 Олово Sn 50 Таллий Tl 81 Свинец Pb 82 Висмут Bi 83 Неметаллы

Из всех элементов, классифицируемых как неметаллы, водород относится к 1-й группе периодической таблицы, а остальные — к группам 13—18. Неметаллы не являются хорошими проводниками тепла и электричества. Обычно при комнатной температуре они пребывают в газообразном (водород или кислород) или твердом состоянии (углерод).

Неметаллы Водород H 1 Углерод C 6 Азот N 7 Кислород O 8 Фосфор P 15 Сера S 16 Селен Se 34 Флеровий Fl 114 Унунсептий Uus 117 А теперь закрепите полученные знания, посмотрев видео про таблицу Менделеева и не только.

Отлично, первый шаг на пути к знаниям сделан. Теперь вы более-менее ориентируетесь в таблице Менделеева и это вам очень даже пригодится, ведь Периодическая система Менделеева является фундаментом, на котором стоит эта удивительная наука.

Читайте также: