Из какого металла сделаны монеты россии таблица

Обновлено: 20.06.2024

В 1992 году Госбанк СССР был переименован в Банк России и получил эмблему - двуглавый орёл без корон по рисунку И.Я. Билибина. С этого времени эмблема стала помещаться на лицевой стороне всех государственных монет, на обороте указывался номинал. В 1992 выпускались монеты номиналом от 5 до 100 рублей, которые были в обращении вместе с монетами СССР. В 1993 меняется металл, рисунки остаются прежними, а монеты СССР исключаются из обращения. Частично монеты первого типа выпускались до 1996 года. После реформы 1998 года были введены в обращение монеты образца 1997 года номиналом от 1 копейки до 5 рублей. Дополнительно ограниченным тиражом чеканятся юбилейные и памятные монеты номиналом до 10 рублей. С 2009 года к биметаллической 10-рублёвой монете добавляется монета из стали с латунным покрытием, а в 2006 и 2009 годах постепенно происходит смена металла у других монет регулярного чекана. С 2016 года на всех без исключения монетах помещается герб РФ вместо эмблемы Банка России. Биметаллические десятки выпускались до 2017 года, после чего их начали делать из стали, как и все другие. Кроме этого, Банк России реализует большое количество юбилейных и памятных монет из драгоценных металлов, которые не поступают в свободное обращение.

Монеты регулярного чекана

В конце 1992 года появляются первые монеты с эмблемой Банка России (двуглавым орлом без корон) номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. В 1993 году с теми же штемпелями были использованы более дешёвые заготовки: для 10 и 20 рублей из магнитного металла, а 50 и 100 рублей из цельного сплава, 1 и 5 рублей уже не выпускались. В 1995-1996 годах штемпелями 1993 года выпускалась монета достоинством 50 рублей из магнитного металла с датой "1993". Среди всех этих монет встречались "перепутки" - выпуск на заготовке для другого номинала, или на заготовке другого года, они высоко ценятся коллекционерами.

В конце 1992 года появляются первые монеты с эмблемой Банка России (двуглавым орлом без корон) номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. В 1993 году с теми же штемпелями были использованы более дешёвые заготовки: для 10 и 20 рублей из магнитно. (читать далее)

В 1997 году к предстоящей деноминации рубля были выпущены монеты номиналом 1 и 5 копеек из стали, плакированной мельхиором. Их производство продолжалось без изменений 13 лет, после чего из-за постепенного обесценивания рубля выпуск стал неактуален. В 2014 году произведён ограниченный тираж монет для нужд присоединённого к России Крыма, в других регионах эти монеты практически не встречаются.

В 1997 году к предстоящей деноминации рубля были выпущены монеты номиналом 1 и 5 копеек из стали, плакированной мельхиором. Их производство продолжалось без изменений 13 лет, после чего из-за постепенного обесценивания рубля выпуск стал неакт. (читать далее)

Монеты образца 1997 года номиналом 10 и 50 копеек из латуни выпускались без изменений до середины 2006 года, после чего их стали делать из более дешёвой стали, покрытой сплавом томпак. Новые монеты имеют магнитные свойства, гладкий гурт (также более дешёвый в производстве) и более красноватый оттенок.

Монеты образца 1997 года номиналом 10 и 50 копеек из латуни выпускались без изменений до середины 2006 года, после чего их стали делать из более дешёвой стали, покрытой сплавом томпак. Новые монеты имеют магнитные свойства, гладкий гурт (такж. (читать далее)

Из какого металла делают монеты в России в настоящее время?

Из какого металла делают монеты (рубли и копейки) в России в настоящее время? В этом вопросе не может быть однозначного ответа. Давайте разбираться!

Во-первых, в современной России были случаи, когда менялся металл для производства монет. Поэтому экземпляры одного номинала могут иметь различные цвет, массу и даже реакцию на магнит.

Во-вторых, стоит учитывать, что большинство монет по своей сути являются биметаллическими, то есть для их выпуска используются минимум два вида металлов (сплавов).

10 рублей

В российском денежном обороте можно встретить 10-рублевые монеты трех видов: регулярной чеканки с изображением двуглавого орла, юбилейные выпуски желтого цвета, а также двухцветные юбилейные экземпляры.

| 10 рублей регулярной чеканки (с двуглавым орлом на аверсе) | |

|---|---|

| С 2009 по настоящее время | Сталь с латунным покрытием |

| Юбилейные 10 рублей желтого цвета | |

|---|---|

| С 2010 по настоящее время | Сталь с латунным покрытием |

| Двухцветные юбилейные 10 рублей | |

|---|---|

| С 2000 по 2016 | Кольцо из латуни, вставка из мельхиора (сплав меди и никеля) |

| С 2017 по настоящее время | Кольцо из стали с латунным покрытием, вставка из стали с никелевым покрытием |

5 рублей

В 2009 году произошла замена металлов, используемых для производства монетных заготовок. Поэтому экземпляры, выпущенные до середины 2009 года не магнитятся, а последующие выпуски обладают выраженными магнитными свойствами. Характеристики, находящихся в обороте юбилейных выпусков не отличаются от регулярных монет.

| 5 рублей (юбилейные и регулярные выпуски) | |

|---|---|

| С 1997 по 2009 | Медь с мельхиоровым покрытием |

| С 2009 по настоящее время | Сталь с никелевым покрытием |

1 и 2 рубля

Монеты 1 и 2 рубля до середины 2009 года производились на кружках из нейзильбера, поэтому они не обладают магнитными свойствами. В последующем чеканка велась на стальных кружках с никелевым покрытием. Сталь обеспечивает им явные магнитные свойства.

| 1 и 2 рубля (юбилейные и регулярные выпуски) | |

|---|---|

| С 1997 по 2009 | Нейзильбер (медно-никелевый сплав) |

| С 2009 по настоящее время | Сталь с никелевым покрытием |

10 и 50 копеек

До середины 2006 года 10 и 50-копеечные монеты выпускались на кружках из латуни. Далее в ход пошли стальные кружки, желтый цвет которых обеспечивало тонкое латунное покрытие.

| 10 и 50 копеек | |

|---|---|

| С 1997 по 2006 | Латунь |

| С 2006 по 2015 | Сталь с латунным покрытием |

1 и 5 копеек

Последний выпуск монет номиналом в 1 и 5 копеек в России состоялся в 2017 году. Для их производства неизменно использовалась сталь, которая защищалась тончайшей пленкой мельхиора.

| 1 и 5 копеек | |

|---|---|

| С 1997 по 2017 | Сталь с мельхиоровым покрытием |

Таким образом, в последние годы российские монеты делают из стали, но они имеют различное покрытие.

Статьи по теме

Понравилась статья? Лайк и репост будут лучшей благодарностью.

Вопросы и замечания по данной статье можно оставить в комментариях:

Каталоги и ценники

Монетные металлы России

На протяжении многих веков Русское царство, а затем и Российская империя использовали деньги из серебра. Одни из первых известных на сегодняшний день монет Древней Руси - сребреники, на которых выбито имя стольных князей Владимира, Святополка или Ярослава. В наступивший позже безмонетный период серебро никуда не делось. Расчёты велись серебряными слитками – гривнами.

Серебряные монеты

На смену слиткам приходит «самая мелкая мелочь» - крохотные серебряные монетки, которые за внешний вид коллекционеры называют «чешуйки» или «чешуя». Именно с их помощью формировалась денежная система удельных княжеств, а затем и объединённого русского царства. Своего серебра для выпуска денег было недостаточно, и на переплавку для выпуска «чешуи» шли европейские талеры. Первую попытку чеканки рублёвой серебряной монеты предпринял царь Алексей Михайлович, реформы которого закончились крахом. Избавиться от мелких «чешуек» удалось только при Петре I, который ввёл в обращение крупные монеты, сделанные по европейскому образцу. Серебро оставалось основой денежного обращения. Именно серебром собирали подати и налоги. Именно оно играло главную роль в период российского серебряного монометаллизма (середина XIX века). Чистота серебра при различных правителях сильно разнилась. Посмотрим, как менялась проба металла для рублёвых монет на протяжении XVIII века:

Постепенно сложились определённые стандарты для чистоты металла монет из серебра. Отметим основные из них.

Биллон – серебро 500-й пробы и ниже. Использовалось для младшей группы серебряных номиналов позднего периода Российской империи (5, 10, 15 и 20 копеек). В первые годы советской власти чеканились монеты той же пробы по царским параметрам. В начале 90-х годов ХХ века Банк России выпустил ряд юбилейных монет в такой же пробе серебра. Подробнее о российских монетах из низкопробного серебра читайте здесь.

Высокопробное серебро (900-я проба). В поздний период Российской империи из него чеканили 50 и 25 копеек, а также обиходные и памятные рублёвые монеты. В СССР серебряные рубли чеканили до 1924-го, а полтинники – до 1927 года включительно. Возрождение чеканки из серебра 900-й пробы состоялось в рамках олимпийской нумизматической программы «Москва-80».

Стерлинговое серебро – металл 925-й пробы. Считается, что название сплаву дало выражение «Easterling Silver» («серебро с восточных земель»), под которым подразумевались монеты из северных немецких городов. Сплав настолько понравился королю Генриху II, что он, начиная с 1158 года, чеканит свои деньги по этой пробе. В настоящее время она считается международным стандартом, и Банк России выпускает коллекционные монеты именно в этой пробе серебра.

Чистое серебро – металл 999-й пробы и выше. Так как чистое серебро – металл мягкий, то в настоящее время из него в России делают лишь инвестиционные монеты. Самой распространённой из них стал «Георгий Победоносец».

Золотые монеты

В качестве монетного металла золото имеет столь же древний возраст, как и серебро. Златники князя Владимира известны наряду с его сребрениками. Долгое время золото не играло никакой роли в денежном обращении, хотя чеканку монет периодически производили. Нумизматам известны золотые монеты периода правления Ивана III под названием «угорский» (подражание венгерскому дукату) и «корабельник» (подражание английскому ноблю). Однако всё это были «жалованные монеты», которыми правитель награждал отличившихся.

Реформы Петра I разделили этот вид наград на медали и деньги для обращения. В 1701 году появились червонцы и двойные червонцы. Впрочем, этими деньгами оплачивались заграничные расходы государства. По-настоящему оборотными деньгами стали золотые монеты достоинством 2 рубля, чеканка которых началась в 1718 году. Проба золота на протяжении XVIII-XIX веков также менялась, но всегда оставалась высокой, о чём рассказывает другая наша статья. Посмотрим на основные монетные стандарты последних десятилетий.

Червонное золото – сплав, где доля золота равна 90 %. Остальную часть занимает медь, которая придаёт основному металлу характерный красноватый оттенок, называемый «червонным». Стандарт, принятый при Николае II, использовался и для выпуска советских червонцев, а также коллекционных монет позднего СССР. Банк России в настоящее время использует червонное золото крайне редко.

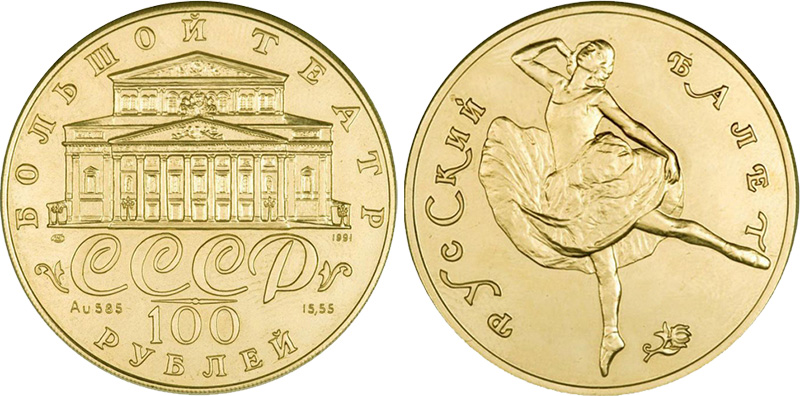

Ювелирное золото – металл 585-й пробы, используемый для ювелирных украшений. Необычная проба отмечена у золотых монет 1991 года обычного качества чеканки из серии «Русский балет». Сейчас трудно назвать причины этого выпуска. Возможно, Государственный банк СССР планировал такую пробу металла и для других серий, но распад Советского Союза этому помешал. Банк России в данном направлении решил не экспериментировать.

Чистое золото - металл 999-й пробы и выше. Впервые применено для чеканки коллекционных монет позднего СССР. Банк России также постепенно перевёл чеканку золота с 900-й на 999-ю пробу. Столь высокая степень чистоты сейчас является стандартной для инвестиционных монет, поэтому её имеет и золотой «Георгий Победоносец», а также иные монеты для инвестиций, тематикой которых стали спортивные события мирового уровня, проведённые в Российской Федерации.

Медные монеты

Медное пуло с конца XIV по конец XVI века присутствовало в обороте наряду с «чешуйками», но большого распространения не получило из-за малой покупательной способности (в разное время новгородская денга, ставшая серебряной копейкой, оценивалась от 60 до 120 пуло). Попытка приравнять медь к серебру у царя Алексея Михайловича закончилась «Медным бунтом» и изъятием из обращения медных денег.

Через полвека медь в оборот решительно вводит великий реформатор – Пётр I. 1700 год становится рубежом, после которого медные денги и полушки становятся привычными в обращении. Со временем медными станут копейки и даже (периодически) пятаки. Медные монеты исправно служили до конца Российской империи и в первые годы образования СССР.

Стоит выделить Колыванскую медь, монеты из которой чеканились по особой стопе из-за примесей золота и серебра. Благодаря ей выстроен Сузунский монетный двор, полтора десятилетия чеканивший особую «сибирскую» монету – региональный выпуск, имевший хождение на строго ограниченной территории Сибири.

Кажется, что времена медных монет уже давно в прошлом. А между тем, мы расплачиваемся ими ежедневно, просто мало кто об этом подозревает. Начиная с 1997 года, сердцевина пятирублёвых монет состоит из меди, на которую нанесена плакировка. Рыже-алую или коричневую полосу можно заметить только на гурте. Или на изувеченных монетах, с которых «экспериментаторы» грубо сорвали плакировку. Впрочем, в 2009 году выпуск подобных монет прекращают и заменяют медь сталью.

Медно-никелевые монеты

Европейские державы во второй половине XIX века начали отказываться от драгоценных металлов и даже чистой меди при чеканке мелкой разменной монеты. На смену традиционным металлам пришли медно-никелевые сплавы. В тот же период были попытки ввести медно-никель и в российское обращение. На зарубежных монетных дворах чеканятся различные пробники, однако дальше этого дело не шло. В ХХ веке попытку заменить серебро 500-й пробы медно-никелем предпринята и на монетном дворе Санкт-Петербурга. Возможно, к началу 20-х годов переход на медно-никель успешно состоялся бы, но помешала революция.

После отказа в СССР от использования высокопробного серебра в процессе выпуска денег перевод биллона на медно-никель был лишь делом времени. Он состоялся в 1931 году. До 1957 года включительно монеты достоинством 10, 15 и 20 копеек чеканили из мельхиора. Далее этот металл применялся для выпуска юбилейных монет, начиная с 1975 года. На монетах образца 1997 года мельхиоровую плакировку имели уже упомянутые нами пятирублёвки и два самых младших номинала – 1 и 5 копеек. Мельхиоровые заготовки использовали для внутренней вставки биметаллических десяток 2000-2016 гг., а теперь из него чеканят 25-рублёвки.

После реформы 1961 года в деле чеканки обиходных монет мельхиор уступил место нейзильберу. Этот сплав применялся не только для выпуска «ходячки», но и для первых юбилейных монет. Нейзильбер от мельхиора отличает характерный желтоватый оттенок из-за наличия в сплаве небольшого количества цинка. С 1997 года из нейзильбера чеканили монеты достоинством 1 и 2 рубля, но в 2009 году перешли на сталь.

Медно-цинковые монеты

Младшую группу номиналов монетного ряда СССР, начиная с 1961 года, чеканили из латуни. Этому сплаву свойственен холодный лимонно-жёлтый оттенок. Однако в последние годы существования СССР технология часто нарушалась, и в оборот порой отправлялись коричневые или рыжие 1, 2, 3 и 5 копеек. В середине 90-х латунь практически не использовалась Банком России, но после деноминации из неё стали чеканить гривенники и полтинники. Появившиеся в 2000 году биметаллические десятки обладали кольцом из латуни.

Несколько слов скажем о сплаве «томпак». Это один из подвидов латуни, но имеет более красноватый оттенок. Им плакировались стальные монеты достоинством 10 и 50 копеек с 2006 по 2014 год. В 2015 году тиражные гривенники и полтинники начали гальванизировать латунью, вернув лимонные оттенки, а после вообще прекратили их выпуск.

Монеты из алюминиевой бронзы

Расцвет алюминиевой бронзы в отечественном монетном деле пришёлся на первую половину периода существования СССР. В 1926 году тяжёлые медные монеты сменили аналогичные номиналы, но из лёгкой алюминиевой бронзы красивого золотистого оттенка. Это всё та же медь, в которую добавлено от 5 до 10 процентов алюминия. Последние советские монеты из этого сплава датированы 1957 годом. В настоящее время монетные дворы России чеканят из алюминиевой бронзы памятные жетоны и монеты для иностранных государств.

Монеты из пушечной бронзы

Нумизматы до сих пор спорят, чеканились ли хоть когда-нибудь российские монеты из классической бронзы шоколадного цвета. Сторонники бронзы приводят легенду, по которой во времена Петра I конфискованные из храмов бронзовые колокола отправили на переплавку, чтобы отчеканить из них монеты. Действительно, кладоискатели порой находят бронзовые копейки. Вот только эксперты считают их фальшивками в ущерб обращению, указывая на каверны, образующиеся при литье, и грубую шлифовку рельефа, которому пытались придать благопристойный вид. Второй шанс у бронзы появился, когда в Сестрорецке с 1757 года начали переплавку негодных пушек. Однако из сплава сначала извлекали медь, которую и использовали для чеканки монет Елизаветы Петровны.

Стальные монеты

Процессы удешевления чеканки постепенно выводят из числа монетных металлов даже сплавы меди с никелем или цинком. Первые опыты выпуска пробных монет со стальной сердцевиной ММД и ЛМД осуществили в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века. Под закат СССР успел появиться стальной гривенник, покрытый латунью (10 копеек ГКЧП), а далее Банк России использовал сталь с плакировкой из никеля или латуни для чеканки младших номиналов.

Порой кажется, что сталь целенаправленно и весьма успешно атакует монетный ряд России. После деноминации стальную основу имели только 1 и 5 копеек. В 2006 году к ним присоединились гривенник и полтинник, а в 2009 году – все рублёвые номиналы. Обиходная десятка сразу была стальной. Это хорошо заметно на экземпляре, частично не получившим гальванопокрытие. С 2017 года биметаллические десятирублёвки становятся просто биколорными: и кольцо, и вставку делают из стали с нанесением гальванопокрытия из никеля (центр) или латуни (внешний ободок). Нумизматы начинают задумываться о том, не превратится ли со временем и мельхиоровая 25-рублёвка в стальную.

Платиновые монеты

Палладиевые монеты

В середине 80-х годов Государственный банк СССР разработал обширную нумизматическую программу, рассчитанную на десятилетие. В её составе отводилось место нескольким сериям из драгоценных металлов, где к тройке уже опробованных золоту, серебру и платине добавился и палладий. Первую отечественную монету из палладия выпустили в 1988 году в серии «1000-летие России». В составе этой же серии появилась и последняя палладиевая монета. Больше всего монет из палладия вышло в серии «Русский балет». С этим металлом работал только Ленинградский монетный двор.

Если же брать деятельность зарубежных дворов, можно отметить, что число монетных металлов только возрастает. Коллекционные монеты чеканят из титана, ниобия и тантала. В экзотических инвестиционных выпусках стран Африки и Океании наряду с традиционными драгоценными металлами присутствуют монеты из родия, иридия и рутения. На фоне разноцветных монет мира продукция российских монетных дворов порой выглядит консервативно, а Банк России не спешит вводить в производство новые металлы даже для малотиражных выпусков, ориентированных исключительно на коллекционеров. Но российские нумизматы верят, что когда-нибудь Государственный герб России украсит и монеты из металлов, которых пока нет в списке, рассмотренном выше.

Металлы, применявшиеся для произодства российских монет

Серебряный гривенник 1713 года (экспозиция Эрмитажа)

Первые русские монеты появились более тысячи лет назад, но почти весь период истории основу денежной массы составляло серебро. В домонгольской Руси вместо слова "деньги", имеющего татарские корни, даже употреблялось слово "сребро", что подчёркивает важность серебра в денежном обращении. В период феодальной раздробленности появляются первые медные монеты - пулы, но они имели весьма ограниченное обращение. Золотые монеты возникли при Иване III, но долгое время они были наградными, и почти не участвовали в обращении. И только при Петре I золото и медь прочно входят в денежную систему, при этом медные монеты выполняют роль разменных, а золотые служат скорее как средство накопления или для осуществления крупных финансовых сделок.

Покупательная способность монет незначительно превышала стоимость металла, поэтому целью фальшивомонетчиков было не изготовление копий монет, а занижение пробы, снижение веса, срезание металла с настоящей монеты. В 20-е годы XX века на смену дорогим металлам приходят различные сплавы, а монеты превращаются в монетовидные денежные знаки. Золото и серебро теперь применяется только при изготовлении коллекционных и инвестиционных монет. К ним также добавились палладий и платина, но их доля в производстве коллекционных монет весьма незначительна.

Серебро

[*adv*][adv]Первые серебряные монеты "сребреники" начали чеканить при князе Владимире Великом приблизительно в 990-х годах. Период самостоятельной русской чеканки продлился недолго, и уже со второй половины XI века начинается "Безмонетный период", когда в качестве платёжного средства использовали серебряные слитки. Выпуск монет возобновляется в правление Дмитрия Донского, с этого времени существовали монеты всего двух номиналов - денга и полушка, все они были серебряными. При Иване Грозном появляются первые копейки, ставшие основой денежного обращения. В 1654-1655 годах выпускались первые монеты-рубли, которые тоже были из серебра, однако полноценного обращения серебряного рубля пришлось ждать ещё полвека.

Петровская денежная реформа значительно преобразила внешний вид монет, добавила множество новых номиналов, но по-прежнему основными были серебряные монеты номиналом от копейки до рубля (позже от 5 копеек до рубля). Полностью отказаться от использования драгоценного металла в денежном обращении удалось толко при советской власти. Последние серебряные монеты датируются 1931 годом (10, 15 и 20 копеек), полтинники исчезли в 1927, а рубли ещё раньше - в 1924.

Серебряная инвестиционная монета

В 1977 году, к предстоящей Олимпиаде, были выпущены коллекционные серебряные монеты улучшенного качества чеканки, в последующие годы изготовление серебряных памятных и юбилейных монет было продолжено. В настоящее время ежегодно выпускается несколько десятков видов коллекционных и инвестиционных монет, приобрести их можно в банках по специальной цене. Вес таких монет колеблется от 15 граммов до 5 кг.

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Цвет | Серебристо-белый |

| Химическое обозначение | Ag |

| Температура плавления | 960° C |

| Плотность | 10,5 г/см3 |

| Твёрдость по шкале Мооса | 2,7 |

Золото

Золотой червонец Петра I (экспозиция Эрмитажа)

Первые русские золотые монеты возникли примерно тогда же, когда и серебряные - в конце X века, однако их выпуск имел очень незначительный объём, а при последующих правителях прекратился вовсе. При Иване III начинается чеканка золотых жалованных монет, которые вручали выдающимся архитекторам, зодчим, а также за различные заслуги. Эти монеты не являлись полноценным денежным средством, хотя и попадали время от времени в обращение. Начиная с эпохи Петра I золотая монета занимает особую нишу в денежном обращении, из золота изготавливают 2-рублёвые монеты и монеты-червонцы без указания номинала. При Елизавете Петровне появляются 5 и 10 рублей. Золотая монета оставалась твёрдым денежным средством, альтернативой постоянно обесценивающимся купюрам. В ходе Гражданской войны среди населения они (особенно николаевские 10 рублей) ходили по высокому курсу и были очень востребованы.

В 1923 году выпускается крупный тираж советских золотых червонцев, размером и весом совпадающих с царскими 10 рублями. Их целью было подкрепление бумажных червонцев, имевших золотое обеспечение. Население такие монеты не получало, а за границей их не принимали из-за советской символики, поэтому выпуск не был продолжен, а основная масса тиража пошла на переплавку. В 1975-1982 годах выпускались новодельные червонцы с точно такими же изображениями, но другими датами, в настоящее время они выполняют роль инвестиционных монет.

С 1977 года в дополнение к коллекционным серебряным монетам чеканятся золотые. Наибольшего объёма выпуск достиг в 2010-2013 годах, после чего пошёл на спад. Тем не менее, в настоящее время ежегодно производится несколько видов золотых монет, приобрести которые можно в банках по специальным ценам. Коме этого, выпускаются инвестиционные золотые монеты качества UNC, стоимость которых несколько ниже коллекционных.

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Цвет | Золотистый |

| Химическое обозначение | Au |

| Температура плавления | 1064,43° C |

| Плотность | 19,621 г/см3 |

| Твёрдость по шкале Мооса | 2,5 |

5 копеек 1802 года (экспозиция Эрмитажа)

Медные монеты - пулы изготавливались в Новгороде и Твери ещё в XV веке, они были мелкие, имели неправильную форму, как и серебряные того времени. До сих пор точно неизвестно, в каком соотношении они приравнивались к серебряным, существуют разные мнения: от 20/1 до 150 /1. С объединением Руси исчезают местные типы монет, а вместе с ними и пулы. Медное денежное обращение возрождается при царе Алексее Михайловиче, когда идентичные по размеру и весу монеты из серебра и меди пытались уравнять между собой. Это вызвало сильное падение курса медных монет и знаменитый "Медный бунт", от идеи пришлось отказаться. С 1700 года выпускаются первые полноценные медные монеты округлой формы, которые по сравнению с серебряными "чешуйками", обращавшимися параллельно с ними, значительно опережали своё время. Высокое качество выпуска медной монеты позволило внедрить медь в обращение частично и заменить им дефицитное серебро.

Более 200 лет медные монеты выполняли роль разменных, номиналы были невысокими: от полушки до 5 копеек (иногда производилась монета номиналом 10 копеек). В 1924 году, когда советский рубль наконец окреп, в обращение вышли медные монеты номиналом 1, 2, 3 и 5 копеек (с 1925 - полкопейки), но уже через два года их начали вытеснять более долговечные и дешёвые бронзовые. В современной истории России тоже выпускалась медная монета - 5 рублей образца 1997 года, имевшая медную основу и плакировку из мельхиорового сплава. С 2009 года их вытеснили монеты со стальной основой, но медные до сих пор часто можно встретить в обращении.

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Цвет | Золотисто-розовый |

| Химическое обозначение | Cu |

| Температура плавления | 1083,55° C |

| Плотность | 8,92 г/см3 |

| Твёрдость по шкале Мооса | 3 |

Колыванская медь

Сибирские 10 копеек (экспозиция Эрмитажа)

При выделении золота и серебра из медной руды Колыванского месторождения на Алтае во второй половине XVIII века полученная медь оставалась с небольшой примесью драгоценного металла. Визуально отличить колыванскую медь от обычной было невозможно, однако содержание золота в ней доходило до 0,01% и около 0,8% серебра. Расчётная цена металла получалась 24,24 рубля за пуд,при стоимости обычной меди 6 рублей за пуд. Президент Монетного департамента И. Шлаттер предложил чеканить из этой меди особые "сибирские" монеты, которые были бы в полтора раза легче обычных. Для выпуска создаётся Сузунский монетный двор недалеко от современного Барнаула. Чеканка продолжалась с 1763 по 1781 год, выпускались номиналы от полушки до 10 копеек. Монеты имели совершенно другие изображения и герб Сибири. Уже через несколько лет после начала выпуска технология выделения металлов была модернизирована, и содержание драгоценных примесей стало совсем незначительным, но вес сибирских монет повышен не был. Окончание производства стало следствием разгула фальшивомонетничества, злоумышленники изготавливали монеты из обычной меди, которая была в четыре раза дешевле, получая при этом огромные доходы.

Платина

Платиновая монета номиналом 12 рублей (экспозиция Эрмитажа)

Возрождение чеканки платиновой монеты произошло уже в советское время, это были коллекционные выпуски улучшенного качества, приуроченные к различным событиям. Выпуск был прекращён в 1995 году.

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Цвет | Серо-стальной |

| Химическое обозначение | Pt |

| Температура плавления | 1769° C |

| Плотность | 21,5 г/см3 |

| Твёрдость по шкале Мооса | 4,3 |

Палладий

Палладий очень похож на платину, но имеет значительно меньшую плотность, близкую к серебру. Монеты из палладия изготавливались только в 1977-1995 годах, это были коллекционные выпуски улучшенного качества PROOF и Uncirculated.

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Цвет | Серебристо-белый |

| Химическое обозначение | Pd |

| Температура плавления | 1554° C |

| Плотность | 12,02 г/см3 |

| Твёрдость по шкале Мооса | 4,8 |

Медно-никелевые сплавы

На смену серебряным монетам в 1931 году приходят 10, 15 и 20 копеек из нового материала - медно-никелевого сплава. Как следует из названия, его основу составляет медь и никель с добавлением небольшой доли других металлов. Сплавы бывают различные, но все они достаточно устойчивы к воздействию окружающей среды, имеют серебристый цвет. Содержание меди доходит до 90%, но может быть и значительно меньше, содержание никеля обычно не превышает 20%. С 1997 по 2009 год монеты номиналом 1 и 2 рубля изготавливались из нейзильбера, а 25 рублей с 2011 года из мельхиора. Мельхиоровой была также вставка для биметаллических 10 рублей до 2017 года.

Бронза

Бронза в денежном обращении советского времени заменила более дорогостоящую медь. Ещё одним преимуществом бронзы является её более высокая устойчивость к агрессивной среде. В состав бронзы входит большая часть меди (до 90%) и другой металл (олово, алюминий, бериллий, кремний, свинец). В зависимости от входящего в состав металла бронзу называют оловянной (или просто бронза), алюминиевой и т.д. Бронза имеет красновато-золотистый цвет, более жёлтый, чем чистая медь. Быстро тускнеет пи контакте с воздухом, образуя защитную плёнку, препятствующую дальнейшему окислению. Первые бронзовые монеты вышли в 1926 году, использовалась алюминиевая бронза. После 1957 года использование бронзы в монетном производстве прекращается, на смену ей приходит медно-цинковый сплав. С 1990-х годов из бронзы изготавливались кольца или вставки для биметаллических монет.

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Цвет | Золотисто-жёлтый |

| Состав сплава | 75-90% меди, 10-25% олова (или алюминия, кремния, бериллия, свинца) |

| Химическое обозначение | CuSn, CuAl, CuSi, CuBe, CuPb |

| Температура плавления | 930—1140° C |

| Плотность | 7,5-8,8 г/см3 |

| Твёрдость по шкале Мооса | 2,5-3 |

Латунь

Латунь отличается от бронзы меньшим содержанием меди и наличием цинка в качестве второй составляющей сплава. Она значительно дешевле бронзы и чистой меди. При изготовлении российских монет латунь использовалась в основном как покрытие стальных заготовок (1 и 5 рублей 1992, 50 рублей 1993-1995, 10 и 50 копеек с 2006 года), но в 1997-2006 годах 10- и 50-копеечные монеты были из чистой латуни. Коме этого, латунными были некоторе номиналы в наборах юбилейных монет 1995-1996 годов и кольцо для биметаллической десятки 2000-2016 годов.

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Цвет | Золотисто-жёлтый |

| Состав сплава | 60-85% меди, 15-40% цинка |

| Химическое обозначение | CuZn |

| Температура плавления | 880—950° C |

| Плотность | 8,3—8,7 г/см3 |

| Твёрдость по шкале Мооса | 3,5-4 |

Медно-цинковый сплав (разновидность латуни)

Этот сплав отличается от латуни другими пропорциями меди и цинка, разработан специально для изготовления монет, поэтому более устойчив к различным воздействиям. Из него чеканились все монеты 1961-1991 годов с советским гербом номиналом от 1 до 5 копеек. Кроме этого, 50 рублей 1993 года, кружок для биметаллической монеты серии "Красная книга" и кольцо для 10 рублей 1991 года.

Никель

Известны пробные 2-копеечники 1883 года, найденные в 1887 году на Петербургском монетном дворе в количестве 68 штук. Позже была найдена записка начальника монетного двора Н.П. Фоллендорфа, где упоминается о предложении уральского промышленника Пермикина чеканить никелевую монету из добываемого на его рудниках металла. Планировалось использовать почти чистый никель, имевший незначительные примеси, допущенные невозможностью их выделения.

В 1911 и 1916 годах к идее чеканки никелевых монет возвращались, но дальше пробных выпусков дело не дошло.

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Цвет | Серебристо-белый |

| Химическое обозначение | Ni |

| Температура плавления | 1453° C |

| Плотность | 8,902 г/см3 |

| Твёрдость по шкале Мооса | 3,8 |

Сплав томпак

С 2006 года сплав томпак использовался для покрытия десяти- и 50-копеечных стальных монет, чеканка которых прекратилась в 2015. Сплав считается более качественным и дорогим, чем бронза, из него изготавливают столовые приборы, посуду, предметы интерьера. Однако, как показало время, на монетах он быстро темнеет и теряет красивый золотистый цвет.

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Цвет | Золотисто-жёлтый |

| Состав сплава | 88—97 % меди и до 10 % цинка |

| Химическое обозначение | CuZn |

| Температура плавления | 880—950° C |

| Плотность | 8,3—8,7 г/см3 |

| Твёрдость по шкале Мооса | 3,5-4 |

Сталь

5 рублей 2016 года

Самый дешёвый материал, применяемый при производстве монет. С начала 90-х годов из него чеканили монеты низкого номинала (1 и 5 рублей), а с 1997 года 1 и 5 копеек. В 2006 году из стали с покрытием начали изготавливать 10 и 50 копеек вместо использования дорогостоящей латуни, а с 2009 года 1, 2 и 5 рублей. В том же году в обращение вышла стальная 10-рублёвая монета с латунным покрытием, а с 2017 года даже биметаллические монеты начали делать на стальных заготовках с покрытием из металлов двух цветов. Несмотря на дешевизну металла, чеканка 1 и 5 копеек стала нерентабельной, а с 2015 года пришлось отказаться от 10 и 50 копеек. Металл очень твёрдый, что приводит к быстрому износу штемпелей, в связи с чем современные монеты имеют большой процент брака в виде непрочекана или раскола штемпеля.

Читайте также: