Классификация методов механических испытаний металлов

Обновлено: 25.06.2024

Механические свойства металлов (прочность, упругость, пластичность, вязкость), как и другие свойства, являются исходными данными при проектировании и создании различных машин, механизмов и сооружений.

Методы определения механических свойств металлов делятся на следующие группы:

· статические, когда нагрузка возрастает медленно и плавно (испытания на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, твердость);

· динамические, когда нагрузка возрастает с большой скоростью (испытания на ударный изгиб);

· циклические, когда нагрузка многократно изменяется (испытание на усталость);

· технологические — для оценки поведения металла при обработке давлением (испытания на изгиб, перегиб, выдавливание).

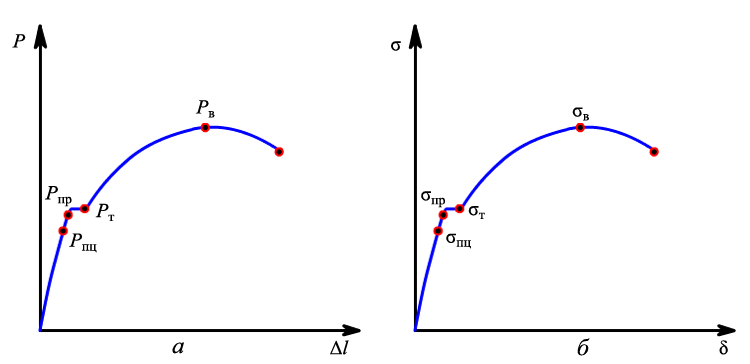

Испытания на растяжение (ГОСТ 1497-84) проводятся на стандартных образцах круглого или прямоугольного сечения. При растяжении под действием плавно возрастающей нагрузки образец деформируется до момента разрыва. Во время испытания образца снимают диаграмму растяжения (рис. 1.36, а), фиксирующую зависимость между действующей на образец силой Р, и вызванной ею деформацией Δl (Δl — абсолютное удлинение).

Рис. 1.36. Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали (а) и зависимость между напряжением и относительным удлинением (б)

Вязкость (внутреннее трение) — способность металла поглощать энергию внешних сил при пластической деформации и разрушении (определяется величиной касательной силы, приложенной к единице площади слоя металла, подлежащего сдвигу).

Пластичность — способность твердых тел необратимо деформироваться под действием внешних сил.

При испытании на растяжение определяют:

· σв — границу прочности, МН/м 2 (кг/мм 2 ):

где Рb — наибольшая нагрузка; F0 — начальная площадь сечения образца;

· σпц — границу пропорциональности, МН/м 2 (кг/мм 2 ):

где Pпц — нагрузка, соответствующая границе пропорциональности;

· σпр — границу упругости, МН/м 2 (кг/мм 2 ):

где Рпр — нагрузка, соответствующая границе упругости (при σпр остаточная деформация соответствует 0,05-0,005 % начальной длины);

· σт — границу текучести, МН/м 2 (кг/мм 2 ):

где Рт — нагрузка, соответствующая границе текучести, Н;

· δ — относительное удлинение, %:

где l0 — длина образца до разрыва, м; l1 — длина образца после разрыва, м;

· ψ — относительное сужение, %:

где F0 — площадь сечения до разрыва, м 2 ; F — площадь сечения после разрыва, м 2 .

Испытания на твердость

Твердость — это сопротивление материала проникновению в него другого, более твердого тела. Из всех видов механического испытания определение твердости является самым распространенным.

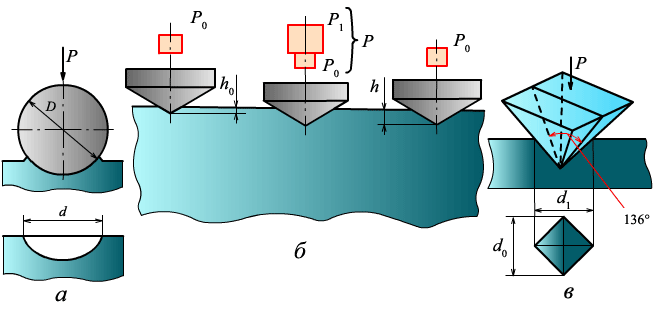

Испытания по Бринеллю (ГОСТ 9012-83) проводятся путем вдавливания в металл стального шарика. В результате на поверхности металла образуется сферический отпечаток (рис. 1.37, а).

Твердость по Бринеллю определяется по формуле:

где P — нагрузка на металл, Н; D — диаметр шарика, м; d — диаметр отпечатка, м.

Чем тверже металл, тем меньше площадь отпечатка.

Диаметр шарика и нагрузку устанавливают в зависимости от исследуемого металла, его твердости и толщины. При испытании стали и чугуна выбирают D = 10 мм и P = 30 кН (3000 кгс), при испытании меди и ее сплавов D = 10 мм и P = 10 кН (1000 кгс), а при испытании очень мягких металлов (алюминия, баббитов и др.) D = 10 мм и P = 2,5 кН (250 кгс). При испытании образцов толщиной менее 6 мм выбирают шарики с меньшим диаметром — 5 и 2,5 мм. На практике пользуются таблицей перевода площади отпечатка в число твердости.

Метод Бринелля не рекомендуется применять для металлов твердостью более НВ 450 (4500 МПа), поскольку шарик может деформироваться, что исказит результаты испытаний.

Испытания по Роквеллу (ГОСТ 9013-83). Проводятся путем вдавливания в металл алмазного конуса (α = 120°) или стального шарика (D = 1,588 мм или 1/16", рис. 1.37, б). Прибор Роквелла имеет три шкалы — В, С и А. Алмазный конус применяют для испытания твердых материалов (шкалы С и А), а шарик — для испытания мягких материалов (шкала В). Конус и шарик вдавливают двумя последовательными нагрузками: предварительной Р0 и общей Р:

где Р1 — основная нагрузка.

Предварительная нагрузка Р0 = 100 Н (10 кгс). Основная нагрузка составляет 900 Н (90 кгс) для шкалы В; 1400 Н (140 кгс) для шкалы С и 500 Н (50 кгс) для шкалы А.

Рис. 1.37. Схема определения твердости: а — по Бринеллю; б — по Рoквеллу; в — по Виккерсу

Твердость по Роквеллу измеряют в условных единицах. За единицу твердости принимают величину, которая соответствует осевому перемещению наконечника на расстояние 0,002 мм.

Твердость по Роквеллу вычисляют следующим способом:

НR = 100 – e (шкалы А и С); НR = 130 – e (шкала В).

Величину e определяют по формуле:

где h — глубина проникновения наконечника в металл под действием общей нагрузки Р (Р =Р0+ Р1); h0 — глубина проникновения наконечника под действием предварительной нагрузки Р0.

В зависимости от шкалы твердость по Роквеллу обозначают НRВ, НRС, НRА.

Испытания по Виккерсу (ГОСТ 2999-83). В основе метода — вдавливание в испытываемую поверхность (шлифованную или даже полированную) четырехгранной алмазной пирамиды (α = 136°) (рис. 1.37, в). Метод используется для определения твердости деталей малой толщины и тонких поверхностных слоев, имеющих высокую твердость.

Твердость по Виккерсу:

где Р — нагрузка на пирамиду, Н; d — среднее арифметическое двух диагоналей отпечатка, измеренных после снятия нагрузки, м.

Число твердости по Виккерсу определяют по специальным таблицам по диагонали отпечатка d. При измерении твердости применяют нагрузку от 10 до 500 Н.

Микротвердость (ГОСТ 9450-84). Принцип определения микротвердости такой же, как и по Виккерсу, согласно соотношению:

Метод применяется для определения микротвердости изделий мелких размеров и отдельных составляющих сплавов. Прибор для измерения микротвердости — это механизм вдавливания алмазной пирамиды и металлографический микроскоп. Образцы для измерений должны быть подготовлены так же тщательно, как микрошлифы.

Испытание на ударную вязкость

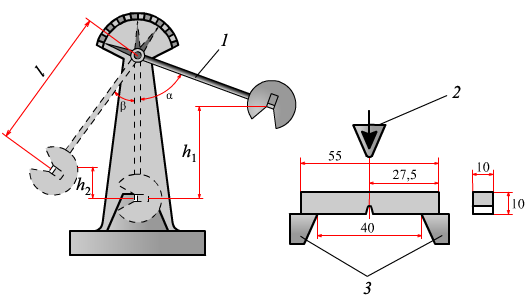

Для испытания на удар изготавливают специальные образцы с надрезом, которые затем разрушают на маятниковом копре (рис. 1.39). Общий запас энергии маятника будет расходоваться на разрушение образца и на подъем маятника после его разрушения. Поэтому если из общего запаса энергии маятника отнять часть, которая тратится на подъем (взлет) после разрушения образца, получим работу разрушения образца:

K = Рl(соs β – соs α), Дж (кг·м),

де P — масса маятника, Н (кг); h1 — высота подъема центра масс маятника до удара, м; h2 — высота взлета маятника после удара, м; l — длина маятника, м; α, β — углы подъема маятника соответственно до разрушения образца и после него.

Рис. 1.39. Испытание на ударную вязкость: 1 — маятник; 2 — нож маятника; 3 — опоры

Ударную вязкость, т. е. работу, затраченную на разрушение образца и отнесенную к поперечному сечению образца в месте надреза, определяют по формуле:

где F — площадь поперечного сечения в месте надреза образца, м 2 (см 2 ).

Для определения KС пользуются специальными таблицами, в которых для каждого угла β определена величина работы удара K. При этом F = 0,8 · 10 –4 м 2 .

Для обозначения ударной вязкости добавляют и третью букву, указывающую на вид надреза на образце: U, V, Т. Запись KСU означает ударную вязкость образца с U-образным надрезом, KСV — с V-образным надрезом, а KСТ — с трещиной (рис. 1.40).

Рис. 1.40. Виды надрезов на образцах для испытания на ударную вязкость:

а — U-образный надрез (KCU); б — V-образный надрез (KСV); в — надрез с трещиной (KСТ)

Испытание на усталость (ГОСТ 2860-84). Разрушение металла под действием повторных или знакопеременных напряжений называется усталостью металла. При разрушении металла вследствие усталости на воздухе излом состоит из двух зон: первая зона имеет гладкую притертую поверхность (зона усталости), вторая — зона долома, в хрупких металлах она имеет грубокристаллическое строение, а в вязких — волокнистое.

При испытании на усталость определяют границу усталости (выносливости), т. е. то наибольшее напряжение, которое может выдержать металл (образец) без разрушения заданное число циклов. Самым распространенным методом испытания на усталость является испытание на изгиб при вращении (рис. 1.41).

Рис. 1.41. Схема испытания на изгиб при вращении:

1 — образец; Р — нагрузка; Мвиг — изгибающий момент

Применяют следующие основные виды технологических испытаний (проб).

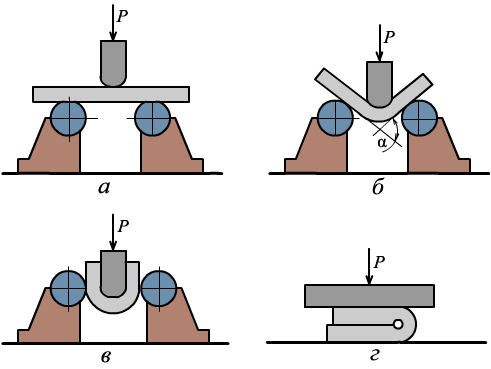

Проба на изгиб (рис. 1.42) в холодном и горячем состоянии — для определения способности металла выдерживать заданный изгиб; размеры образцов — длина l = 5а + 150 мм, ширина b = 2а (но не менее 10 мм), где а — толщина материала.

Рис. 1.42. Технологическая проба на изгиб: а — образец до испытания; б — загиб до определенного угла; в — загиб до параллельности сторон; г — загиб до соприкосновения сторон

Проба на перегиб предусматривает оценку способности металла выдерживать повторный изгиб и применяется для проволоки и прутков диаметром 0,8—7 мм из полосового и листового материала толщиной до 55 мм. Образцы сгибают попеременно направо и налево на 90° с равномерной — около 60 перегибов в минуту — скоростью до разрушения образца.

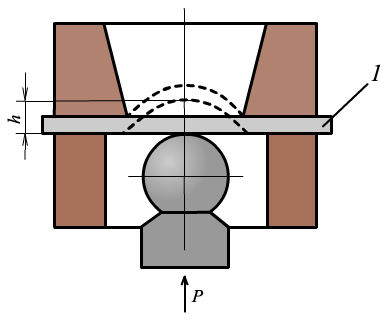

Проба на выдавливание (рис. 1.43) — для определения способности металла к холодной штамповке и вытягиванию тонкого листового материала. Состоит в продавливании пуансоном листового материала, зажатого между матрицей и зажимом. Характеристикой пластичности металла является глубина выдавливания ямки, что соответствует появлению первой трещины.

Рис. 1.43. Испытание на выдавливание: 1 — лист; h — мера способности материала к вытяжке

Проба на навивку проволоки диаметром d ≤ 6 мм. Испытание состоит в навивке 5—6 плотно прилегающих по винтовой линии витков на цилиндр заданного диаметра. Выполняется только в холодном состоянии. Проволока после навивки не должна иметь повреждений.

Проба на искру используется при необходимости определения марки стали при отсутствии специального оборудования и маркировки.

Методы испытания механических свойств металлов

Классификация механических испытаний

Используют два способа нагружения образца: 1) путем его деформации с заданной скоростью и измерением сил сопротивления образца этой деформации и 2) подачей постоянной нагрузки на образец с измерением возникающей при этом деформации.

Наиболее распространен первый способ, обеспечивающий возможность непрерывного измерения и записи силы сопротивления образца деформированию. Он используется практически во всех разновидностях статических испытаний.

Важнейшие примеры применения второго способа нагружения – испытания на ползучесть и длительную прочность.

По характеру изменения во времени нагрузки подразделяют на статические, динамические и циклические. Статические нагрузки характеризуются относительно медленным возрастанием от нуля до некоторой максимальной величины (обычно секунды – минуты). При динамическом нагружении это возрастание происходит за очень короткий промежуток времени (доли секунды). Циклические нагрузки характеризуются многократными изменениями по направлению и (или) по величине.

В соответствии с характером действующих нагрузок различают статические, динамические и циклические испытания.

Статические испытания отличаются плавным, относительно медленным изменением нагрузки образца и малой скоростью его деформации, а также такой малой величиной ускорения движущихся частей машины, что возникающими в них силами инерции можно пренебречь. При статических испытаниях можно методом простого статического равновесия с достаточной точностью определять усилия и деформации, а также величины работы деформации в любой момент испытания.

Наиболее важны следующие виды статических испытаний, отличающиеся схемой приложения нагрузок к образцу: одноосное растяжение, одноосное сжатие, изгиб, кручение.

Динамические испытания характеризуются приложением к образцу нагрузок с резким изменением их величины и большой скоростью их деформации. Динамическую нагрузку создают ударом по образцу свободно падающей тяжелой массы. В результате в отдельных частях образца и испытательной машины возникают значительные силы инерции. В результате динамических испытаний определяют величину полной или удельной работы динамических деформаций, а также величину остаточной деформации образца. Динамические испытания чаще всего проводят по схеме изгиба.

Для испытаний на усталость характерно многократное приложение к образцу изменяющихся нагрузок. Такие испытания обычно длительны (часы – сотни часов). По результатам усталостных испытаний определяют число циклов до разрушения при разных значениях напряжений, а в конечном итоге – то предельное напряжение, которое образец выдерживает без разрушения в течение определенного числа циклов нагружения. При усталостных испытаниях используют различные схемы приложения нагрузок: изгиб, растяжение, сжатие, кручение.

Существуют еще две большие специфические группы испытаний. Первая из них – это испытания на твердость, в которых оценивают различные характеристики сопротивления деформации или разрушению поверхностных слоев образца при взаимодействии с другим телом – индентором. Большинство разновидностей испытаний на твердость – статическое.

Вторая группа – испытания на ползучесть и длительную прочность. Их обычно проводят при повышенных температурах для оценки характеристик жаропрочности. Образцы в течение всего испытания находятся под постоянным напряжением. При испытании на ползучесть измеряют величину деформации в функции времени при разных напряжениях на образце, а в результате испытаний на длительную прочность оценивают время до разрушения под действием различных напряжений.

Испытания проводятся при различных температурах, начиная от очень низких отрицательных и кончая температурами в интервале плавления, в разных средах и т. д.

Необходимо выполнение определенных условий проведения испытаний, которые бы обеспечили постоянство результатов при многократном повторении испытаний. Соблюдение этих правил должно гарантировать сопоставимость результатов испытаний, проведенных в разное время, в разных лабораториях, на разном оборудовании и т. д. Условия, обеспечивающие такое постоянство и сопоставимость результатов, называются условиями подобия механических испытаний.

Для этого необходимо соблюдение трех видов подобия:

1) геометрического (форма и размеры образца);

2) механического (схема и скорость приложения нагрузок);

3) физического (внешние физические условия).

Форма и размеры образца влияют на результаты испытания через схему напряженного состояния, которая зависит от формы тела и определенного расположения точек приложения нагрузок.

В общем виде механическое подобие заключается в том, чтобы в сходных сечениях рабочей части образцов возникали тождественное напряженное состояние и одинаковая относительная деформация. Если можно пренебречь влиянием скорости деформации, то условие механического подобия сведется к тому, чтобы все прилагаемые к образцу внешние силы были подобно направлены и приложены в соответствующих точках. При больших скоростях деформации соблюдение механического подобия в разных по размеру образцах усложняется.

Для получения сопоставимых результатов и правильного их анализа большое значение имеет методика изготовления образцов для испытаний. В каждом случае она должна быть оговорена. Один и тот же материал в зависимости от условий его получения (скорости кристаллизации при литье, степени обжатия при прокатке и т. д.) может обладать различными свойствами. Поэтому для получения сравнимых данных всегда необходимо соблюдать идентичность режимов (а не только методов) получения и обработки заготовок для образцов, изготовлять их (например, на станках) по одной технологии.

Способ изготовления образца должен быть такой, чтобы в последнем создавалась структура, идентичная структуре соответствующей детали. При изготовлении образцов заданной формы нужно использовать такие методы обработки, которые не меняют свойств металла, присущих ему в заготовке или изделии. Поэтому образцы в процессе изготовления нельзя нагревать значительно выше комнатной температуры, подвергать пластическим деформациям (наклеп) и т. д. Большое значение имеет качество поверхности образцов. Поверхностные дефекты (царапины, риски) служат концентраторами напряжений и снижают характеристики прочности и пластичности.

1. Золотаревский В.С. Механические свойства металлов. – М.: Металлургия, 1998. – 306 с.

2. Бернштейн М.Л., Займовский В.А. Механические свойства металлов. – М.: Металлургия, 1979. – 496 с.

3. Костин П.П. Физико-механические испытания металлов, сплавов и неметаллических материалов. – М.: Машиностроение, 1990. – 296 с.

4. Шарая О.А., Куликов В.Ю., Шарый В.И. Учебное пособие по курсу Механические свойства материалов » , КарГТУ, 2004.

Лекция 1. Тема № 1. «Механические свойства металлов и сплавов и методы их

Целью курса „Основы пластической деформации металлов” является изучение механизма пластической деформации металлов и сплавов, изменения структуры при деформации, влияния структурных изменений при пластической деформации на механические свойства. Ознакомление с основными механическими свойствами металлов и сплавов и методами их определения.

определения»

Основные механические свойства металлов и сплавов. Критерии оценки прочности материалов: конструктивная и конструкционная прочность материалов. Классификация методов определения механических свойств. Статические испытания: испытание на растяжение, сжатие, изгиб и кручение.

Из свойств, которыми могут обладать материалы, механические свойства в большинстве случаев являются важнейшими.

Под механическими свойствами понимают характеристики, определяющие поведение металла или другого материала под действием приложенных внешних сил.

К основным механическим свойствам относят:

- сопротивление металла (сплава) деформации – прочность;

- сопротивление разрушению – пластичность;

- способность материала не разрушаться при наличии трещин.

В результате механических испытаний получают числовые значения механических свойств, т.е. значения напряжений или деформаций при которых происходит изменение физического и механического состояния материала.

При оценке механических свойств металлических материалов различают несколько групп их критериев.

1. Критерии, определяемые независимо от конструктивных особенностей и характера службы изделий. Эти критерии находятся путем стандартных испытаний гладких образцов на растяжение, сжатие, изгиб, твердость (статические испытания) или на ударный изгиб образцов с надрезом (динамические испытания).

Прочностные и пластические свойства, определяемые при статических испытаниях на гладких образцах, хотя и имеют важное значение (они входят в расчетные формулы) во многих случаях не характеризуют прочность этих материалов в реальных условиях эксплуатации деталей машин и сооружений. Они могут быть использованы только для простых по форме изделий, работающих в условиях статической нагрузки при температурах близких к нормальной.

2. Критерии оценки конструктивной прочности материала, которые находятся в наибольшей корреляции со служебными свойствами изделия и характеризуют работоспособность материала в условиях эксплуатации.

Их можно разделить на две группы:

- критерии, определяющие надежность металлических материалов против внезапных разрушений (вязкость разрушения, работа, поглощаемая при распространении трещин и др.);

- критерии, которые определяют долговечность изделий (сопротивление усталости, износостойкость и др.).

3. Критерии оценки прочности конструкции в целом (конструкционной прочности), определяемые при стендовых, натурных и эксплуатационных испытаниях. При этих испытаниях выявляется влияние на прочность и долговечность конструкции таких факторов как распределение и величина остаточных напряжений, дефектов технологии изготовления и конструирования изделий и т.д.

Для решения практических задач металловедения необходимо определять как стандартные механические свойства, так и критерии конструктивной прочности.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

В связи с тем, что условия работы металлов и сплавов различны, существуют соответственно разнообразные виды и методы испытаний. Все виды испытаний можно классифицировать следующим образом:

1. По характеру внешнего воздействия:

- кратковременные испытания - динамические испытания;

- длительные испытания - статические испытания.

2. По виду напряженного состояния:

- испытания на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, срез;

- испытания в условиях сложного напряженного состояния.

3. Технологические испытания;

- испытания для контроля пластичности;

- испытания на вытяжку.

4. Испытания переменной нагрузкой:

-испытанияна усталость;

- испытания на статическую усталость.

5. Испытания ударом:

- испытания на ударное растяжение;

- испытание изгибом на ударную вязкость;

- испытания повторными ударами.

6. Натурные испытания:

- испытания на стендах;

- испытания готовых изделий.

Как правило, при механических испытаниях металлов все наблюдения расчеты напряженного состояния производят в макроскопических объемах. Как исключение, прибегают иногда и к наблюдениямв микроскопических объемах (наблюденияза деформациями в пределах отдельных кристаллов).

При всех видах механических испытаний производят по возможности на образцах металла такие внешние воздействия, которым он подвергается в условиях службы. Получаемые при этом характеристики механических свойств условны, зависят от условий испытаний. Это приводит к необходимости унификацииметодов механических испытаний с целью получения сопоставимых данных. Унификация методов испытаний выполняется и совершенствуется в рамках государственных стандартов и международных рекомендаций.

Читайте также: