Обработка металла в древнем египте

Обновлено: 28.06.2024

Эта глава посвящена искусству древнеегипетских металлургов, снабжавших каменщиков-камнерезов и деревообделочников в течение долгого периода строительства пирамид Старого царства орудиями и различными приспособлениями из меди.

Все ранее рассмотренные древнеегипетские металлические орудия и приспособления делались главным образом из меди, выплавленной на Синае. Лишь немного меди добывалось в Восточной пустыне. Здесь, на Синае, были месторождения различных окисленных медных руд (без примеси серы, требующей дополнительного процесса выжигания серы). Разработка медной руды, залегающей близко к поверхности, велась открытым способом, добывалась в ямах. Каменными молотообразными и киркообразными орудиями, а также медными зубилами отбивали и рыхлили породу, богатую рудой. Дробили ее в каменных ступках каменными же желваками-пестами. Для выплавки металла египтяне устраивали из кирпича круглые печи-горны, топливом для которых служил древесный уголь. На углежжение шли главным образом тамарисковые деревья, в изобилии произраставшие в ту эпоху на полуострове Синай.

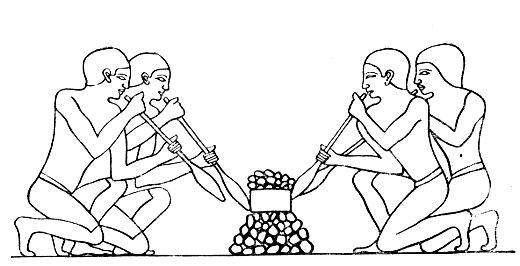

Судя по изображениям, можно полагать, что извлеченная из печей медь плавилась затем в глиняных тиглях. Для получения высокой температуры, необходимой для плавки (1053° С), плавильщики прибегали к усиленному дутью при помощи так называемых паяльных трубок. Один конец тростниковой трубки, снабженной глиняной нашлепкой для предохранения ее от огня, вкладывали непосредственно снизу в огонь костра или в специально оставленное отверстие в нижней части глиняной стенки, окружавшей костер. Другой конец трубки металлург брал в рот и дул. Обычно поддували одновременно несколько человек с разных сторон. В результате напряженной работы нескольких металлургов пламя направлялось под тигель, и металл плавился.

Плавка меди в тигле

Известно, что некоторые примеси влияют на свойства металла-сплава, делая его более твердым или мягким. При выплавке меди из руд, имевшихся на Синае, а также и в Восточной пустыне, египтяне получали практически чистый металл. Примеси (чаще всего марганец и мышьяк) составляли всего один-два процента. Они были естественными, т. е. попадали в медь из руд при выплавке. Хотя такая медь была мягкой, египтяне не прибегали ни к какому приплаву, в том числе и олова (в III тысячелетии не знали бронзы), с целью сделать медь более твердой. Они умели делать из этой мягкой меди такие орудия, которые обрабатывали не только дерево, но и камень мягких и твердых пород.

Способ обработки меди состоял в следующем. Расплавленную медь выливали из тигля в литейную форму. Так получались болванки сплошного литья, иногда лишь отдаленно напоминавшие предмет, который хотели изготовить. Египтяне, начиная уже со второй династии, знали так называемое закрытое литье, когда предмет получается пустотелый, но при производстве металлических инструментов к этому способу им не нужно было прибегать.

Литье меди в форму

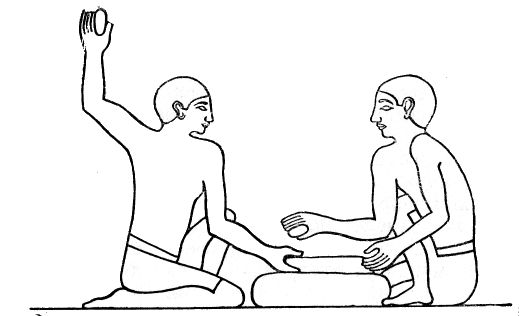

Дальнейшая обработка изделия велась проковкой. Кузнецы на корточках перед камнем-наковальней били плоским камнем, зажатым в правой руке, по куску металла, положенному на наковальню. Левой рукой они придерживали болванку.

После кузнечной обработки медь уплотнялась, делалась значительно более твердой, но вместе с тем увеличивалась и ее ломкость. Поэтому проковывать ее можно было лишь непродолжительное время. Правда, эту хрупкость можно было снять отжигом, нагреванием до 300– 500°. Однако древние египтяне, по-видимому, обходились без этого процесса обработки. Ковке подвергались болванки, из которых изготовлялись топоры, тесла, зубила-резцы, долота, длинные стержни диаметром около 7 см для дверных засовов, которые, как предполагает один исследователь, были медными, большие скобы для скрепления отдельных строительных конструкций, а также, вероятно, когти для подъемных устройств. Этим же способом делались плоские и тонкие инструменты наподобие ножей и пил. Небольшой кусок меди ударами расплющивали, а затем с помощью зубила и молота-камня вырезали нужной формы орудие.

Ковка медной болванки на каменной наковальне

Гвозди, крючья и малые соединительные скобы было довольно просто получить из медной заготовки-проволоки.

Неизвестно, как именно делались цилиндрические сверла (они до нас не дошли). Возможно, на это шла листовая медь, которую сгибали на круглой основе. В случае если трубчатое сверло было сплошным (без вертикального шва), можно допустить, что его изготовляли таким же образом, как и браслеты из драгоценного металла, найденные в подземелье пирамиды Сехемхета. Для этого медную болванку – толстое кольцо – надевали на основу в виде ролика. Проковывали изделие, поворачивая его время от времени, пока не получалась нужной толщины трубка. Ковкой же придавали особую твердость рабочей части орудий – лезвию, острию.

Заточка лезвия и острия медных орудий в древнем Египте, как и в наше время, производилась с помощью точильных камней, малыми плитками и оселками. Точильные камни входили в состав набора инструментов и деревообделочника и каменщика.

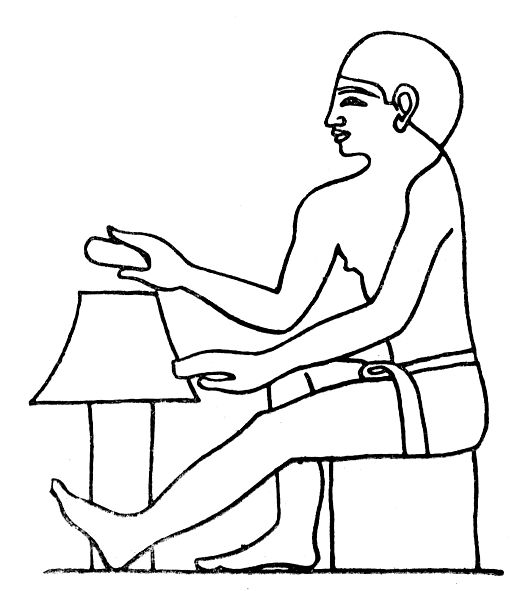

Искусство холодной ковки в первой половине III тысячелетия в Египте стояло на весьма высоком уровне. Умели делать пластины толщиной в полмиллиметра, и при этом они не имели трещин. Тем более не приходится удивляться тому, что кузнецы выковывали медные листы, которые вкладывались в желоба для стока дождевой воды, и делали большие и малые сосуды разной формы, включая и кухонные котлы, а также миски, укладывавшиеся в водосточные углубления камней в некоторых пирамидных зданиях. Точно неизвестно, как достигали этого египетские металлурги. Не исключено, что кузнецы, прежде чем изготовить сложный предмет из меди, проковывали его в несколько приемов через определенные промежутки времени (может быть, в несколько недель), чтобы плотная структура, образовавшаяся в результате предыдущей ковки, распалась прежде чем начнут следующую проковку. Ковка была столь распространена в древнем Египте, что этим способом изготовляли и многие ювелирные изделия из меди и драгоценных металлов.

Изготовление медного сосуда

Так же была сделана большая медная статуя Пени I. Сначала отковали части статуи (туловище, голову, руки и ноги), а затем их соединили на деревянной основе медными гвоздями.

Медные орудия, изготовленные ковкой, через некоторое время вновь становились мягкими, ибо эта необычная, искусственная плотная структура твердой меди не была долговечной. Надо полагать, что древний мастер, как только обнаруживал при работе, что инструмент сделался мягким, мог обычным булыжником проковывать рабочий край своего резца или тесла. Наковальней ему мог служить любой камень, сидя перед которым он и выполнял эту операцию.

Повторную проковку медных орудий древнему мастеру приходилось делать и по другой причине. При работе лад твердыми породами камня металлические сверла и пилы очень быстро стачивались. Об этом свидетельствуют остатки медной зелени в бороздках, оставшиеся после работы металлическими орудиями. Изнашивались не только медные резцы, которыми разрабатывали и обрабатывали известняк, алебастр, песчаник, но и медные топоры, тесла, пилы, сверла, долота-стамески при работе с деревом затуплялись гораздо быстрее, чем современный железный столярный инструмент. Поэтому древнеегипетским ремесленникам приходилось часто восстанавливать ковкой рабочий край своих инструментов, а затем производить заточку.

Было несколько способов реставрации пришедших в негодность медных орудий. В случае, когда лезвие после многократной ковки и заточки становилось очень тонким, эту часть можно было согнуть вдвое и, подвергнув проковке и заточке, получить годное для работы орудие. Когда же орудие вследствие износа делалось настолько малым, что оно не могло быть уже использовано в таком виде, его переделывали. Распространенным, надо думать, способом была переплавка с последующей обработкой. Но наряду с этим у древних египтян был и весьма оригинальный, с нашей точки зрения, способ переделки. До нас дошло медное тесло от начала III тысячелетия, изготовленное следующим образом. Наложив друг на друга два куска меди (остатки двух медных орудий), их проковывали, вследствие чего медь, подобно тесту, сплющивалась, образуя одно целое орудие, которое оставалось заточить.

Древние египтяне уже в начале III тысячелетия знали клепание и паяние. Медными заклепками прикрепляли медную обшивку строительных конструкций. При клепке в металлическом листе делали отверстия, а в каменной основе, к которой хотели прикрепить металл, высверливали углубления для медных гвоздей. Шляпку медного гвоздя ударами слегка расплющивали, чтобы она плотно закрывала щель вокруг гвоздя. Среди такого рода соединений имеются и водонепроницаемые.

РЕЛИГИЯ И ИСКУССТВО НА СЛУЖБЕ У РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Ещё до образования в Египте государства египтяне строили жилища для выдуманных ими богов*. Это были небольшие дома из глины и тростника. В них ставили идолов. Такие «жилища богов» называются храмами. После установления рабовладельческого строя рабовладельцы в Египте стали сооружать храмы из камня.

При каждом храме были «служители богов». Их называли жрецами. Только жрецы могли входить в помещения, где стояли идолы. Они «кормили богов», то есть ставили перед идолами еду, и зажигали светильники. Египтяне верили, что жрецы беседуют с богами, могут сообщать людям их приказания, а также передавать богам просьбы людей.

Чтобы заслужить милость богов, египтяне приносили им жертвы. Крестьяне несли в храм мешочки зерна, куски холста, рабовладельцы жертвовали скот, золото, серебро, фараоны дарили храмам землю, рабов, часть захваченной на войне добычи. Все эти жертвы доставались жрецам. Жрецы стали очень богатыми рабовладельцами. (Хозяйство храма во II тысячелетии до н. э. изображено на цветн. иллюстр. V.)

2. Обожествление фараонов.

Жрецы стремились укрепить власть фараона - главного защитника рабовладельцев Египта. Они использовали для этого страх египтян перед богами. Жрецы говорили, что фараон - «добрый бог», каждое его приказание должно выполняться беспрекословно, а кто этого не делает, тот нарушает волю богов. «Любим богами послушный, - учили египтян жрецы, - ненавидим богами непокорный». Непокорные будут жестоко наказаны. (Вспомните, как, по верованиям египтян, Осирис наказывал людей, нарушивших волю богов.)

Не только простые египтяне, но и вельможи падали перед фараоном на землю и целовали след его ноги. Большой честью считалось, если фараон позволял поцеловать свою сандалию.

Даже гробницы фараонов должны были убеждать египтян, что в них погребены не люди, а боги.

3. Пирамиды.

На левом берегу Нила, на краю пустыни, высятся, как громадные каменные холмы, гробницы фараонов - пирамиды.

Пирамиды сложены из обтёсанных каменных глыб. Внутри пирамиды устроена небольшая комната. В ней ставили гроб с мумией фараона.

Самая большая из пирамид была построена около 2600 лет до н.э. для фараона Хеопса. Высота её почти 150 метров. (Сосчитайте, сколько было бы этажей в доме такой же высоты.) Чтобы обойти пирамиду, нужно пройти около километра.

* Древний историк - грек Геродот рассказал, как её строили. Едва Хеопс начал царствовать, он приказал строить для себя гробницу - пирамиду. Чиновники и стражники сгоняли крестьян и рабов со всего Египта на постройку. Одновременно работало 100 тысяч человек. Одни выламывали каменные глыбы в горах, на правом берегу Нила. Каждая из них весила 27г тонны. Другие переправляли глыбы через реку на лодках и затем тащили на салазках. Третьи обтёсывали глыбы и укладывали их на место. Надсмотрщики подгоняли работавших ударами плетей и палок.

Постройка дороги от каменоломен к пирамиде и сооружение самой пирамиды продолжались 30 лет. Хотя работавшие на постройке сменялись каждые три месяца, однако тысячи их умирали от непосильного труда и побоев.

4. Как рабовладельцы использовали искусство.

Во II тысячелетии до н. э. в Египте перестали строить пирамиды. Для погребения фараонов вырубали гробницы в скалах. Зато в это время воздвигались огромные, богато украшенные храмы.

Перед храмом возвышались две большие башни (см. цветн. иллюстр. V). Узкие двери между ними вели во двор храма. В конце двора находился большой зал с высокими столбами - колоннами (рис. 34). Башни, стены и колонны храмов были покрыты изображениями богов и фараонов. При этом фараонов изображали великанами, а стоявших перед ними простых людей - совсем крохотными.

Маленьким и жалким чувствовал себя человек перед огромными изображениями богов со звериными головами и перед изображениями фараонов, поражающих врага. Всё в храме внушало ему веру в могущество богов и фараонов и страх перед ними.

Возле Нила, на крутых прибрежных скалах, скульпторы вырезали громадные статуи сидящего фараона. Высота статуй - 20 метров. Они издалека видны всем едущим по реке (см. иллюстрацию на обратной стороне обложки в начале книги. Сравните величину статуй с ростом людей, стоящих у их ног).

Иногда скульпторы, чтобы показать могущество фараона, изображали его в виде сфинкса - лежащего льва с головой человека. Огромный сфинкс с лицом фараона был высечен из целой скалы рядом с пирамидами (рис. 33).

Религия в древнем Египте укрепляла господство угнетателей над угнетёнными. Страх перед гневом богов, выдуманных людьми, мешал борьбе бедняков и рабов с рабовладельцами.

1 Реконструкция - восстановление внешнего вида зданий, статуй и других памятников по их остаткам и сохранившимся описаниям.

Цветная иллюстрация V. Хозяйство храма (жрецов) в древнем Египте. На картине изображена долина Нила во II тысячелетии до н. э. На заднем плане картины -храм с двумя большими башнями и с развевающимися над ними флагами. От храма к реке идёт аллея сфинксов. Изображённые на картине поля принадлежат храму. На поле одни рабы жнут, другие вспахивают землю для нового посева. В один год с поля будут собраны два урожая. Канал пересекает поле. Слева виден шадуф - врытый в землю столб, к которому прикреплена качающаяся жердь с комом глины на одном конце и с кожаным ведром на другом. С помощью этого шадуфа поливают поле. Шадуф, находящийся справа, служит для подъёма воды из ниже расположенного канала. В центре картины надсмотрщик бьёт раба. Справа -жрец, наблюдающий за работами. На нём богатая, нарядная одежда.

НАЧАЛО ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ И РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ

Обрабатывая камни, люди заметили, что некоторые из них мягче, чем остальные. Когда такие «камни» попадали в огонь, они плавились и, застывая, принимали новую форму. На самом деле это были не камни, а куски меди или медной руды. Они встречались людям в местностях с богатыми месторождениями меди.

Поблизости от Египта такие месторождения были на Синайском полуострове. Около 4000 лет до н. э. египтяне (жители Египта) научились обрабатывать медь.

Медь расплавляли в особых печах на сильном огне. В глине или в мягком камне делали углубления нужной формы и вливали в них расплавленную медь. Застывая, она принимала форму углубления. Таким образом люди отливали топоры, наконечники мотыг, кинжалы и другие вещи.

Медь - мягкий металл; орудия из неё быстро тупились и изнашивались.

Всё же ими можно было значительно лучше, чем каменными орудиями, копать и разрыхлять землю, обрабатывать дерево и даже камень.

С появлением у людей медных орудий труда кончился каменный век и начался век металлов.

2. Борьба людей с песками, болотами и зарослями.

С появлением в Египте медных орудий труда египтяне успешнее, чем раньше, вели борьбу с песками, болотами и зарослями.

Египтяне огораживали участки земли плотинами из глины, смешанной с тростником. В плотинах устраивали ворота; через них вода при разливе заливала участок. Затем ворота закрывали и не выпускали воду, пока она не пропитывала хорошо почву. К участкам, до которых не доходил разлив, египтяне прокладывали от реки каналы.

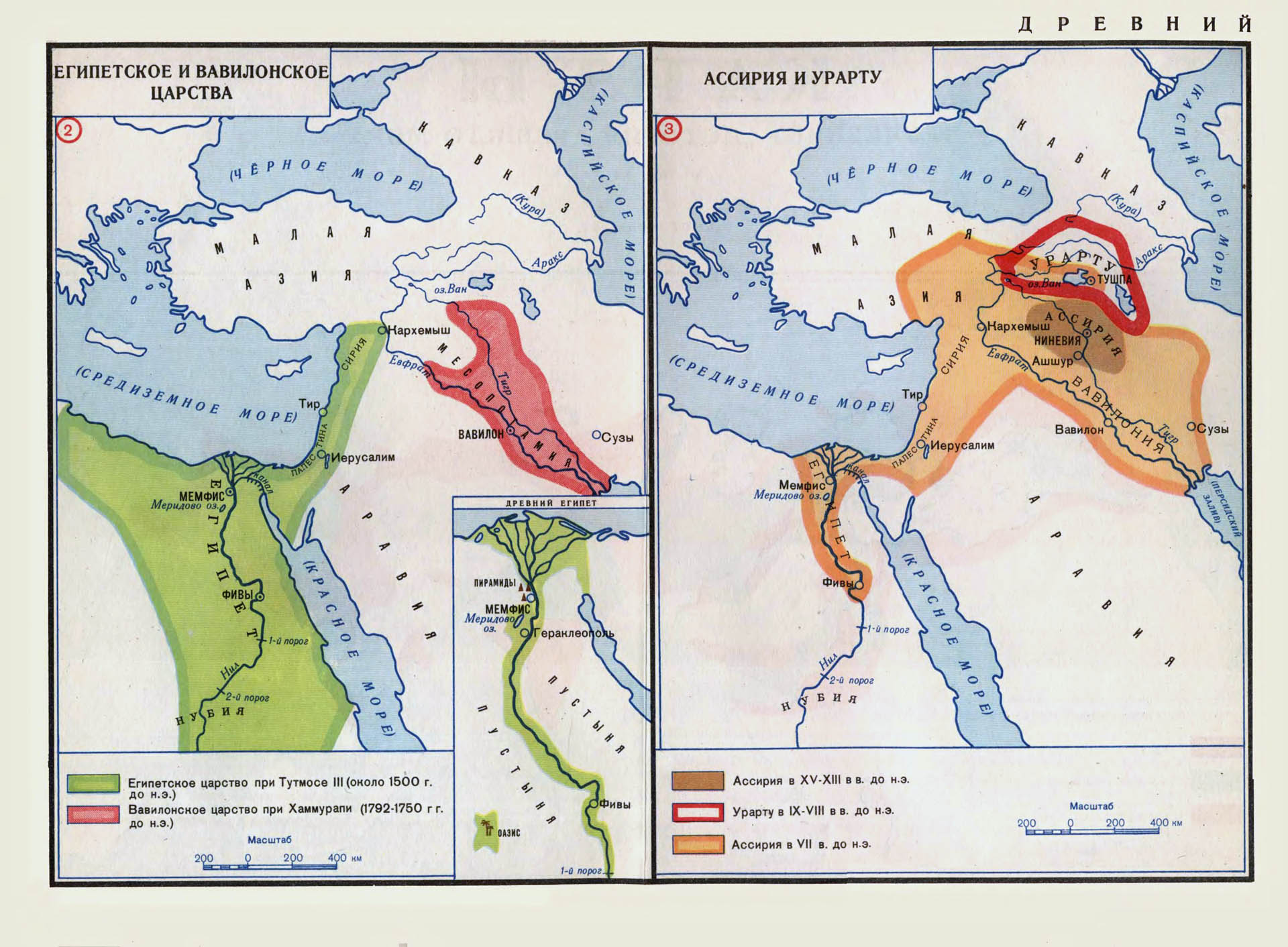

Карта Египетское царства:

На болотистых местах рыли каналы, чтобы отвести в реку излишек воды. Медными топорами вырубали кустарник и тростник.

Ветер заносил каналы песком. Разливы Нила размывали плотины. Каждый год население расчищало и ремонтировало их.

Над постройкой и ремонтом каналов и плотин совместно трудились тысячи людей, живших по соседству друг с другом

Благодаря труду людей много земель в долине и дельте Нила стали пригодными для земледелия.

3. Земледелие и скотоводство - главные занятия египтян.

Чтобы ускорить обработку земли, египтяне увеличили размер мотыги и привязали её к длинной палке Несколько женщин, держась за палку, тащили мотыгу, бороздившую землю. Чтобы борозды были глубже, к мотыге приделывали ручки, на которые налегал шедший за ней человек. Так был изобретён древнейший плуг (рис. 20), В плуг стали впрягать быков. Изобретение плуга значительно ускорило и улучшило обработку земли.

Египтяне сеяли ячмень, пшеницу, лён, сажали овощи. Засеяв поле, прогоняли по нему овец, коз и свиней; животные втаптывали зерно в почву Созревшие колосья египтяне жали деревянными серпами с вставленными в них острыми пластинками камня. Чтобы выбить из колосьев зерно, их расстилали на земле и гоняли по ним животцых.

Так как женщинам было тяжело управляться с плугом и с быками, на полях стали работать мужчины.

В IV тысячелетии до н. э. земледелие и скотоводство стали главными занятиями египтян.

4. Ремёсла.

Земледельцы в Египте сами изготовляли почти все необходимые им вещи: они ткали грубый холст для одежды, плели из тростника рогожки, на которых спали, из глины лепили посуду.

Но изготовлять медные орудия труда и оружие мог не каждый человек. Для этого требовалось большое умение, приобретаемое долгими годами обучения и труда Обычно сыновья умельцев ещё с детства помогали отцам в работе и учились у них.

Египтяне научились также обрабатывать золото и серебро, из которых делали украшения,

Люди, умевшие обрабатывать металлы, переставали заниматься земледелием и скотоводством. Они изготовляли орудия труда, оружие, украшения. Изготовление изделий ручным способом называется ремеслом, а люди, им занимающиеся, называются ремесленниками.

ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ И ИХ БОРЬБА С УГНЕТАТЕЛЯМИ

Несмотря на жестокие расправы фараонов с непокорными и на страх египтян перед гневом богов, трудящиеся Египта вели упорную борьбу с угнетателями. Невыносимо тяжёлые условия жизни вызывали у них гнев против рабовладельцев.

1. Как жили крестьяне.

Древние египтяне, хорошо знавшие жизнь крестьян, описали её в своих сочинениях.

Крестьянин работает с утра до позднего вечера; устаёт он. Едва он приходит домой, как его тащат на работу вновь.

Самое страшное для крестьянина время наступает после уборки хлеба, особенно если урожай был плохим и крестьянин не мог уплатить налога. «Горе крестьянину! На его участок пришёл чиновник. Он считает урожай. С ним стражники. Они вооружены палками и пальмовыми прутьями. Они говорят: «Давай зерно». Зерна нет, и они бьют крестьянина. Он связан, связаны его жена и дети». «Спокойно крестьянину так, как спокойно человеку подо львом».

2. Как жили ремесленники.

Жизнь ремесленников в древнем Египте была не легче, чем жизнь крестьян.

Во II тысячелетии до н. э. в Египте было уже много ремесленников. Целые улицы в египетских городах были застроены хижинами медников, гончаров, ткачей и других ремесленников.

В своих хижинах они и работали, и продавали свои изделия. Другие ремесленники работали в мастерских, принадлежавших фараону, жрецам и вельможам. Под наблюдением надсмотрщиков они делали для рабовладельцев сосуды из красивого камня, мебель из чёрного дерева и слоновой кости, золотые украшения и иные красивые и дорогие вещи. Египтяне описали и жизнь ремесленников. «Столяр устаёт больше, чем крестьянин. Он работает больше, чем могут сделать его руки.

Он работает даже ночью при свете. Ткач целый день сидит, скорчившись, у станка и вдыхает пыль от льна; ему приходится отдавать свой хлеб надсмотрщику, чтобы тот позволил ему выйти подышать свежим воздухом. Строителю, работающему на постройке великолепных храмов и дворцов, не хватает даже хлеба, а одежда его — жалкие лохмотья. Сапожнику совсем плохо, он всегда нищенствует, нечего ему есть, жуёт от голода он кожу».

3. Рабство за долги.

Как ни тяжела была жизнь крестьянина и ремесленника, им, однако, угрожала ещё более тяжкая участь — стать рабами. Первоначально рабами в Египте были только взятые на войне пленники.

Но затем в рабов стали превращать и бедняков египтян. Нужда заставляла бедняков просить у богача зерно в долг: нередко ремесленнику и крестьянину было нечем накормить семью. Случалось также, что у крестьянина не оставалось семян для посева. Если бедняки не могли отдать долг в срок, богач обращался к чиновнику, и тот продавал их в рабство.

4. Восстание бедняков и рабов.

В Египте не раз вспыхивали восстания угнетённых. Сохранились древние записи о крупнейшем восстании, происшедшем около 1750 года до н. э.

Восставшие не уничтожили рабовладельческого строя. Никакого другого строя они себе и не представляли. Рабовладельцы собрали свои силы и восстановили власть фараонов в Египте.

ИЗ «ОПИСАНИЯ БЕДСТВИЙ СТРАНЫ»

Подняли люди мятеж против царской власти, установленной богом Ра.

Столица разрушена в один час. Царь захвачен бедными людьми. Начальники страны спасаются бегством. Чиновники убиты. Уничтожены списки, по которым собирали налоги. Бедные люди входят в великие дворцы.

Тех, которые были одеты в тонкие полотна, избивают палками. Владельцы роскошных одеяний в лохмотьях. Собственники богатств стали неимущими.

Тот, который не имел даже пары быков, стал владельцем стада. Тот, который брал зерно, сам даёт его. Рабы стали владельцами рабов.

Это несчастье для сердца моего. О, как скорбно мне из-за бедствий этого времени.

Художественная обработка металла в древнем мире

Художественная обработка металла – вид искусства, благодаря которому появляются ювелирные изделия, всевозможные украшения, металлические вазы, тарелки, кованые и литые вещи, детали архитектуры, узорные ворота, заборы и прочие предметы.

Художественная обработка металла развивалась со времен древности. Об этом говорят раскопки древних захоронений в Египте и ряде азиатских стран. Как известно, древние египтяне любили сопровождать усопшего вместе с его предметами имущества, чтобы умерший чувствовал себя комфортно, пребывая в ином мире. Во время раскопок было установлено, что в большей своей части предметы были выполнены из металла. Значит и обработка металла появилась еще до нашей эры.

В Египте первые изделия из металла начали появляться в 2780–2280 до н.э. К ним относятся столь любимые египтянами ювелирные украшения, выполненные с помощью основных техник: ковки, гравировки. В дальнейшем искусство художественной обработки металла стало развиваться, и древние мастера производили уже не только украшения, но и посуду. А к 1574–1085 до н.э. художественная обработка достигла своего развития настолько, что золотые гробницы, трон, колесницы и сейчас производят большое впечатление на посетителей музеев и ведущих историков.

В середине 3-его тысячелетия до нашей эры шумеры наряду с египтянами обладали навыками ковки и литья и производили множество достойных внимания предметов. К ним относились ритуальные кинжалы, всевозможные сосуды, домашняя утварь, статуэтки, шлемы, сувениры в виде лодок, колесниц, голов животных.

Троянские мастера около 2500 до н.э. славились умением изготавливать золотые и серебряные кубки, столовые приборы, фигурки животных, наконечники топоров, украшения, которыми торговали с соседними странами. Посредством торговли расширялось представление о технологиях изготовления металлических изделий, появлялись новые предметы, поражающие воображение своими богатыми украшениями и изяществом форм.

В Иране были найдены предметы, которые относятся к 550–330 до н.э. Это застежки, конская сбруя, украшения для колесниц, оружие, имеющее четкое изображение культовых животных, выполняющих защитную функцию во время военных набегов и стратегических войн. Образы животных были выгравированы и на браслетах, золотых и серебряных предметах, а так же ряд сувениров и статуэток был сделан в виде грифонов, крылатых животных, горных козлов.

Вторая половина 1 тыс. до н.э. ознаменовалась расцветом металлургического промысла и для скифских народов. Они очень искусно изготавливали седла, уздечки, стремена, застежки, имеющие красивый орнамент или украшенные изображением животных. Скифы не использовали метод восковой модели, популярный среди южных стран. Зато обладали прекрасными навыками в инкрустировании и техникой перегородчатой и выемчатой эмали.

Около 2000 до н.э. остров Крит познал искусство художественной обработки металла. Мастера стали изготавливать медные инструменты, оружие, украшения в форме цветов и листьев, маски и фигурки животных. Основной орнамент, который использовали в своих работах умельцы, был природный. Если у предыдущих культур мы встречаем много животного лейтмотива, то здесь больше растительного мира.

Металлообработка изделий была очень хорошо поставлена в Греции и Риме. Древние греки славились изящным исполнением корон, украшений, масок и даже целых скульптур, выполненных из золота, бронзы и серебра. Метод утраченной восковой модели был полностью видоизменен и усовершенствован. Благодаря ему теперь стало возможным отливать большие статуи богов и животных. Римлянине переняли искусство художественной ковки и литья у греков и создавали более практичные вещи, которые пригодятся в любом доме или в военных действиях. Оружие, посуда, вазы имели выгравированные орнаменты, мифологические сюжеты, украшались резьбой. Конная статуя Марка Аврелия является лучшим примером техники литья.

Римская империя пала, но искусство художественной обработки металла еще долго существовало в Византии и Италии. Так как это страны – носители духовной культуры, то и изделия отображали библейские мотивы. Византийцы изготавливали иконы, обереги, литургические сосуды и даже ворота из бронзы, серебра и прочих дорогих металлов. Искусство чеканных ворот в дальнейшем распространилось по всей Италии, где ворота и двери стали популярным декоративным элементом любого уважающего себя состоятельного гражданина.

Таким образом, художественная обработка металла в древние времена стала широко распространяться среди развитых стран и городов мира: Египта, Рима, Греции, Ирана. В этих культурах художественная ковка и литье получили свое первоначальное развитие, что в дальнейшем послужило стимулом к дальнейшему, более глубокому развитию технологий и методов обработки металлических изделий.

Читайте также: