Основные сведения о металлах применяемых при ремонте машин

Обновлено: 25.06.2024

Металлическое состояние объясняется электронным строением. Элементы металла, вступая в химическую реакцию с элементами, являющимися неметаллами, отдают им свои внешние, так называемые валентные электроны. Это является следствием того, что у металлов внешние электроны непрочно связаны с ядром; кроме того, на наружных электронных оболочках немного (всего 1–2), тогда как у неметаллов электронов много (5–8).

Все элементы, расположенные левее галлия, индия и таллия – металлы, а правее мышьяка, сурьмы и висмута – неметаллы.

В технике под неметаллом понимают вещества, обладающие «металлическим блеском» и пластичностью – характерные свойства.

Кроме этого все металлы обладают высокой электропроводностью и теплопроводностью.

Особенность строения металлических веществ заключается в том, что все они построены в основном из легких атомов, у которых внешние электроны слабо связаны с ядром. Это обуславливает особый характер взаимодействия атомов металла и металлические свойства. Металлы являются хорошими проводниками электрического тока.

Из известных (к 1985 г.) 106 химических элементов 83 – металлы.

1.2. Классификация металлов

Каждый металл отличается строением и свойствами от другого, тем не менее, по некоторым признакам их можно объединить в группы.

Данная классификация разработана русским ученым Гуляевым А.П. и может не совпадать с общепринятой.

Все металлы можно разделить на две большие группы – черные и цветные металлы.

Черные металлы чаще всего имеют темно-серый цвет, большую плотность (кроме щелочно-земельных), высокую температуру плавления, относительно высокую твердость. Наиболее типичным металлом этой группы является железо.

Цветные металлы чаще всего имеют характерную окраску: красную, желтую и белую. Обладают большой пластичностью, малой твердостью, относительно низкой температурой плавления. Наиболее типичным элементом этой группы является медь.

1.3. Черные металлы в свою очередь можно подразделить следующим образом:

1.3.1. Железные металлы – железо, кобальт, никель (так называемые ферромагнетики) и близкий к ним по свойствам марганец. Co, Ni, Mu часто применяют как добавки к сплавам железа, а также в качестве основы для соответствующих сплавов, похожих по своим свойствам на высоколегированные стали.

1.3.2. Тугоплавкие металлы, температура плавления которых выше, чем железа (т.е. выше 1539С). Применяют как добавки к легированным сталям, а также в качестве основы для соответствующих сплавов. К ним относят: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Tc (технеций), Hf (гафий), Ta(тантал), W, Re (рений).

1.3.3. Урановые металлы – актиниды, имеющие преимущественное применение в сплавах для атомной энергетики. К ним относят: Ас(актиний), Th(торий), U(уран), Np(нептуний), Pu(плутоний), Bk(берклий), Cf (калифорний), Md(менделевий), No(нобелий) и др.

1.3.4. Редкоземельные металлы (РЗМ) – La(лантан), Ce(церий), Nd(неодим), Sm(санарий), Eu(европий), Dy(диспрозий), Lu(лютеций), Y(иттрий), Sc(сландий) и др., объединяемые под названием лантаноидов. Эти металлы обладают весьма близкими химическими свойствами, но довольно различными физическими (Тип. и др.). Их применяют как присадки к сплавам других элементов. В природных условиях они встречаются вместе и трудно разделимы на отдельные элементы. Обычно используется смешанный сплав – 40–45% Се (церий) и 40–45% всех других РЗМ.

1.3.5. Щелочноземельные металлы – в свободном металлическом состоянии не применяются, за исключением особых случаев, например, теплоносители в атомных реакторах. Li(литий), Na, K(калий), Rb(рубидий), Cs(цезий), Fr(франций), Ca(кальций), Sr(стронций), Ba(барий), Ra(радий).

1.4. Цветные металлы подразделяются на:

1.4.1. Легкие металлы – Ве(берилий), Mg(магний), Al(аллюминий), обладающие малой плотностью.

1.4.2. Благородные металлы – Ag(серебро), Pt(платина), Au(золото), Pd(палладий), Os(осмий), Ir(иридий), и др. Сu – полублагородный металл. Обладают высокой устойчивостью против коррозии.

1.4.3. Легкоплавкие металлы – Zn(цинк), Cd(кадмий), Hg(ртуть), Sn(олово), Bi(висмут), Sb(сурьма), Pb(свинец), As(мышьяк), In(индий) и т.д., и элементы с ослабленными металлическими свойствами – Ga(галий), Ge(германий).

Применение металлов началось с меди, серебра и золота. Так как они встречаются в природе в чистом (самородном) виде.

Позднее стали восстанавливать металлы из руд – Sn, Pb, Fe и др.

Наибольшее распространение в технике получили сплавы железа с углеродом: сталь (0,025–2,14% С) чугун (2,14–6,76% С); причина широкого использования Fe-C сплавов связано с рядом причин: малой стоимостью, наилучшими механическими свойствами, возможностью массового изготовления и большой распространенностью руд Fe в природе.

Более 90% изготовленных металлов составляет сталь.

Называют сплавы исходя из названия элемента, содержащегося в них в наибольшем количестве (основной элемент, основа), например: сплав железа, сплав алюминия. Элементы, вводимые в сплав для улучшения их свойств, называются легирующими, а сам процесс - легированием .

Легирование - процесс введения в расплав дополнительных элементов, улучшающих механические, физические и химические свойства основного материала. Легирование является обобщающим понятием ряда технологических процедур, проводимых на различных этапах получения металлического материала с целями повышения качества металлургической продукции.

1.5.1. Классификация сплавов.

по числу компонентов сплавы делят на двойные, тройные и т.д.;

по структуре - на гомогенные (однородные) и гетерогенные (смеси), состоящие из нескольких;

по характерным свойствам - на тугоплавкие, легкоплавкие, высокопрочные, жаропрочные, твердые, антифрикционные, коррозионностойкие, сплавы со специальными свойствами и другие.

1.6. Свойства сплавов.

Свойства сплавов зависят не только от состава, но и от способов их тепловой и механической обработки: закалки, ковки и др. Вплоть до конца XIX века поиск новых практических полезных сплавов веди методом проб и ошибок. Только на рубеже XIX- XX вв. результате фундаментальных открытий в области физической химии возникло учение о закономерности между свойствами металлов и свойствами образованных из них сплавов, о влиянии на них механических, тепловых и других воздействий.

твердый раствор (если атомы, входящие в состав сплава элементов незначительно отличаются строением и размером, они могут образовывать общую кристаллическую решетку);

механическую смесь (если каждый элемент сплава кристаллизуется самостоятельно);

химическое соединение (если элементы сплава химически взаимодействуют, образуя новое вещество).

Приступая к изготовлению какого-либо изделия, вы должны правильно выбрать наиболее подходящий для него материал. Как вы знаете, металлы в технике применяют не в чистом виде, а в виде сплавов. Сплавы получают путем смешивания в расплавленном состоянии двух или нескольких металлов в точно определенном соотношении.

Правильный выбор подходящего для вашего изделия металла или сплава можно сделать, зная его свойства.

Каждый металл и сплав обладает определенными механическими и технологическими свойствами.

К механическим свойствам относят прочность, твердость, упругость, вязкость, пластичность.

Прочность — способность металла или сплава воспринимать действующие нагрузки не разрушаясь. Например, если сделанные вами подвески для стенда не разрушаются от его веса при закреплении на стене, значит, они обладают достаточной прочностью.

Твердость — свойство материала сопротивляться внедрению в него другого, более твердого материала. Например, если на стальную и медную пластины нанести лунки с помощью кернера, ударив по нему молотком с одинаковым усилием, то в медной пластине глубина лунки будет больше, чем в стальной. Это свидетельствует о том, что сталь тверже меди.

Упругость — свойство металла или сплава восстанавливать первоначальную форму после устранения внешних сил. Если положить на две опоры металлическую линейку и в центре ее поместить небольшой груз, то она прогнется на некоторую величину, а после снятия груза примет первоначальное положение. Это показывает, что материал линейки обладает упругостью.

Вязкость — свойство тел поглощать энергию при ударе.

Пластичность — способность изменять форму под действием внешних сил не разрушаясь. Это свойство используют при правке, гибке, прокатке, штамповке заготовок.

К технологическим свойствам относят ковкость, жидкотекучесть, обрабатываемость резанием, свариваемость и др.

Ковкость — свойство металла или сплава получать новую форму под действием удара. Это свойство основано на использовании механического свойства — пластичности.

Жидкотекучесть — свойство металла в расплавленном состоянии хорошо заполнять литейную форму и получать плотные отливки.

Обрабатываемость резанием — свойство металла или сплава подвергаться обработке резанием различными инструментами.

Свариваемость — свойство металлов соединяться в пластичном или расплавленном состоянии.

Коррозионная стойкость — свойство металлов и сплавов противостоять коррозии.

1.6.2. Механические свойства металлов и сплавов.

К основным механическим свойствам относятся прочность, вязкость, пластичность, твердость, выносливость, ползучесть, износостойкость. Они являются главными характеристиками металла или сплава.

1.6.3.Физические свойства металлов и сплавов. Физические свойства металлов и сплавов определяются удельным весом, коэффициентами линейного и объемного расширения, электропроводностью, теплопроводностью,температурой плавления и т. д.

1.6.4. Химическая стойкость металлов и сплавов. Химическую стойкость металлов и сплавов определяют по их способности сопротивляться химическому воздействию различных агрессивных сред. Эти свойства имеют большое значение для машиностроения и с ними приходится считаться при конструировании машин и деталей. Характерным примером химического воздействия среды является коррозия (окисление металлов).

Коррозия – самый опасный враг стальных конструкций. По данным ученых, к сегодняшнему дню человек выплавил не менее 20 млрд. тонн железа и стали, 14 млрд. тонн этого металла «съедено» ржавчиной и рассеяно в биосфер. Эйфелева башня – 1889 г. – предсказывали, что она простоит не более 25 лет (Эйфель считал 40 лет по прочности). Башня стоит в Париже уже более 100 лет, но это только потому, что она постоянно покрывается толстым слоем краски. На покраску башни уходит 52 тонны краски. Стоимость ее давно превысила стоимость самого сооружения. Имеется большое число примеров стальных и железных конструкций, которые с течением долгого времени не поддаются коррозии: балки в церкви Катав-Ивановске, перила лестниц реки Фонтанки в Ленинграде, железная колонна в Дели (1500 лет). Противостоят коррозии поверхностные окислы и повышенное содержание Cu и P, а также природным легированием. Разрушение металлов от коррозии наносит промышленности огромный ущерб, выражающийся ежегодной потерей миллионов тонн металла.

Для устранения таких больших потерь в машиностроении применяют покрытие деталей лаками, красками, химически стойкими металлами, окисными пленками.

Основные сведения о металлах применяемых при ремонте машин

Основные сведения о металлах при ремонте автомобиля

Детали автомобилей изготовляют из различных металлов и сплавов. Сплавы представляют собой сложные вещества, состоящие из металлов и других элементов. Широкое применение сплавов в технике объясняется тем, что они по сравнению с чистыми металлами обладают более высокими механическими свойствами.

Свойства металлов и сплавов разделяются на физические, химические, механические и технологические.

К физическим свойствам относятся цвет и блеск, плотность, температуры плавления и кипения, теплопроводность, тепловое расширение, теплоемкость, электропроводность, способность намагничиваться.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Химические свойства характеризуют способность металлов и сплавов вступать в химические реакции с различными веществами.

К механическим свойствам относятся ~ прочность, упругость, пластичность, твердость, ударная вязкость, выносливость.

Прочностью называется способность металлов и сплавов сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь. В зависимости от характера внешних сил различают прочность на растяжение, на сжатие, на изгиб, на кручение, на срез.

Упругостью металлов и сплавов называется их свойство восстанавливать свою первоначальную форму и размеры после прекращения действия внешней силы, вызвавшей их деформацию.

Пластичностью называется способность металлов и сплавов, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки и сохра-Нять измененную форму после того, как нагрузка перестает действовать.

Твердость — это свойство металла или сплава оказывать сопротивление проникновению постороннего тела внутрь, а также царапающему действию посторонних сил.

Ударной вязкостью называется способность металлов и сплавов оказывать сопротивление действию ударных нагрузок.

Перечисленные механические свойства любого металла или сплава определяют путем специальных испытаний образцов на испытательных машинах.

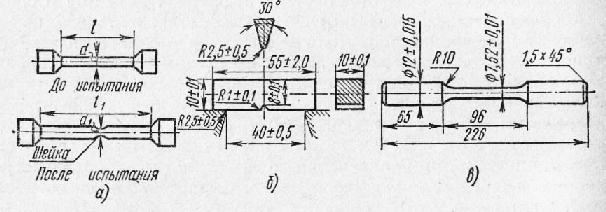

Величины прочности, упругости и пластичности металлов и сплавов определяют испытанием на растяжение по ГОСТ 1497—73. Для этого изготовляют образцы круглого или прямоугольного сечения (рис. 1, а), которые испытывают на разрывных машинах.

Определение твердости металлов и сплавов заключается в том, что в предварительно подготовленную ровную и гладкую поверхность под определенной нагрузкой вдавливают другое более твердое тело. Наиболее широко применяют следующие способы испытания твердости: вдавливание стального шарика (твердость по Бринеллю ГОСТ 9012—59 *); вдавливание алмазного конуса или стального шарика (твердость по Роквеллу ГОСТ 9013—59); вдавливание алмазной пирамиды (твердость по Виккерсу ГОСТ 2999—59).

Рис. 1. Виды образцов для механических испытаний металлов и сплавов: а — на разрыв, б — на ударную вязкость, в — на выносливость (усталость)

При испытании на растяжение и твердость образцы металлов и сплавов подвергают медленно возрастающим нагрузкам. Степень способности металлов и сплавов оказывать сопротивление действию ударных нагрузок определяется на образцах для ударной вязкости. Стандартный образец для ударных испытаний показан на рис. 11, б. При проведении испытаний образцов на ударную вязкость руководствуются ГОСТ 9454—60. Испытание выполняют на маятниковых копрах.

Кроме действия статических и ударных нагрузок, на металлы и сплавы могут оказывать воздействие повторно-переменные нагрузки. Степень способности металлов и сплавов выдерживать, не разрушаясь, повторно-переменные нагрузки определяется на образцах для выносливости (усталости). Испытания на усталостную выносливость осуществляют в соответствии с ГОСТ 2860—65 на специальных машинах.

Под технологическими свойствами металлов и сплавов понимается их способность подвергаться различным видам обработки. Из технологических свойств особенно большое значение имеет обрабатываемость резанием, свариваемость, прокаливаемость, ковкость и др. Пригодность металлов и сплавов к какому-либо виду обработки определяют простейшими испытаниями — технологическими пробами (на осадку в холодном состоянии, на расплющивание, на скручивание проволоки, на свариваемость и др.).

Основные марки сталей и чугунов, применяемых при производстве и ремонте автомобилей

Все стали в зависимости от химического состава разделяют на углеродистые и легированные. К углеродистым относят те, в которых основным элементом, влияющим на свойства, является углерод. Легированные стали содержат добавки различных цветных металлов и неметаллических веществ (кремний, бор), которые изменяют свойства стали в нужном направлении, придавая ей специальные свойства.

Г1о назначению стали подразделяются на конструкционные, инструментальные и специальные. При производстве и ремонте автомобилей применяют стали углеродистые и легированные всех трех групп, причем сортамент их включает более 250 марок: углеродистые конструкционные обыкновенного качества, углеродистые конструкционные качественные, литейные углеродистые, низколегированные и легированные конструкционные, автоматные, рессорно-пружинные, высоколегированные корро-зионностойкие, жаростойкие и жаропрочные, инструментальные стали и др.

Для обозначения различных марок стали установлена буквенно-цифровая система маркировки сталей.

Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества применяют для автомобильных деталей, изготовленных с помощью сварки и работающих при небольших нагрузках.

В зависимости от гарантируемых характеристик качества стали Делятся на группы А, Б и В. Стали группы А поставляются по механическим свойствам и маркируются СтО, Ст1, Ст2, СтЗ, Ст4, Ст5, Стб. Стали группы Б посталяются по химическому составу и маркируются БСтО — БСтб. Стали группы В поставляются по механическим свойствам и химическому составу и маркируются ВСт1— ВСтб. Во всех марках буквы Ст обозначают «сталь», а цифры — номер стали. Чем выше номер, тем больше в стали углерода и тем выше ее твердость.

Область применения сталей обыкновенного качества: СтО — Lt4 — малонагруженные детали конструкции кузова автомобиля, кРепежа, гнутые профили; Ст5, Стб — средненагруженные оси, малоответственные болты и гайки, клинья, планки, профили и т. д.

При производстве сталей данного назначения получают два рода сталей: полуспокойную и кипящую. Кипящая сталь при застывании в изложнице обильно выделяет газы — кипит. Для отличия этих сталей в марку стали добавляют буквы «кп» или «пс» например, БСт1пс, Ст2кп.

Углеродистые конструкционные сталп качественные идут на изготовление деталей кузовов, двигателей и нормалей. Стали этой группы подразделяются на подгруппы: малоуглеродистые высокой пластичности марок 08—10, малоуглеродистые меньшей пластичности марок 15—25, среднеуглеродистые повышенной прочности марок 30—55, высокой прочности марок 60—80. Цифры в обозначении марок сталей указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента.

Стали марок 08—10 (содержание углерода от 0,08 до 1%) хорошо деформируются в холодном состоянии, поэтому применяются для штамповки кузовных облицовочных деталей, панелей крыши и дверей. Стали марок 15—25 хуже деформируются, но хорошо свариваются и подвергаются химико-термической обработке. Они применяются для деталей, изготовляемых штамповкой, высадкой и протяжкой (поперечины, распорки, усилители, рычаги, кронштейны, вал рулевого механизма, тяги, шкивы, крепеж и т. д.).

Сталп марок 30—55 идут на изготовление методом горячей штамповки различных деталей широкого применения: валов, зубчатых колес, полуосей и т. д. Для них используют все виды термической обработки, значительно повышающие эксплуатационные и прочностные свойства деталей.

Сталп марок 60—80 обладают высокой прочностью и упругими свойствами, приобретаемыми после закалки и отпуска. Их примениют для деталей, работающих при больших статических и динамических нагрузках: крестовин карданных шарниров, дисков сцепления, гибких валов, пружин и т. д.

Стали литейные углеродистые применяют для изготовления литых автомобильных деталей различными методами литья, в том числе точного для фасонных деталей с минимальным объемом последующей механической обработки.

Марки сталей этой группы обозначают двухзначным числом с добавлением буквы Л, например: 15Л, 20Л, 25Л. Из литейных сталей получают отливки различных корпусных деталей, ступиц колес, дисков, зубчатых колес, муфт, маховиков и т. д.

Низколегированные и легированные стали дороже качественных углеродистых сталей, но по свойствам их существенно превосходят. Ио сравнению с углеродистыми эти стали обладают более высоким пределом прочности, лучшей пластичностью и вязкостью, пониженной хладоломкостью, лучшей коррозионной стойкостью. Легированные стали позволяют обеспечить оптимальные механические свойства валов и других ответственных деталей.

Все положительные свойства легированным сталям придают легирующие добавки элементов: хрома (X), марганца, (Г), никеля (И), кремния (С), молибдена (М), вольфрама (В) и др.

Маркировка легированной стали состоит из двух цифр и последующих букв: цифры обозначают содержание углерода в сотых долях процента, буквы — условное обозначение легирующего элемен-

Если после буквы идет цифра, то она указывает на содержание ТцРИрующего элемента в процентах. Отсутствие цифры после буквы бозначает содержание легирующего элемента в пределах менее 1%. Например, 18ХН2М — хромоникельмолибденовая сталь для рычагов привода клапанов, содержащая 0,18% углерода (С), до 1 % хрома /X), 2% никеля (Н2) и до 1% молибдена (М).

Легированные стали применяются в основном на автомобилях для изготовления наиболее ответственных деталей: поршневых пальцев, толкателей, клапанов, шатунов, осей, валов переключения передач, шестерней, сателлитов, полуосей, высокоточных деталей системы питания дизелей и др.

Низколегированные стали применяют для металлоемких несущих элементов конструкции автомобиля, таких, как грузовая платформа, рама, балка моста и др.

Сталь автоматная применяется главным образом для изготовления крепежных автомобильных деталей (болтов, гаек, шпилек) на быстроходных автоматных станках. Для достижения повышенной обрабатываемости она содержит до 0,3% серы и до 1,5% фосфора и поставляется в холоднотянутом состоянии в виде путков. Марка стали перед цифровым обозначением содержания углерода в сотых долях процента имеет букву А — автоматная (А20, А40 — с легирующей добавкой марганца).

Сталь рессорно-пр ужинная подразделяется на качественную, высококачественную и коррозионностойкую и характеризуется высокими значениями предела текучести и выносливости. Наибольшее применение для пружин общего назначения, подвески, рессорных листов и торсионов находят углеродистые качественные стали марок 65, 70, 75, 85, а также стали с таким же содержанием углерода и добавками марганца (60Г, 65Г, 70Г), кремния (60С2, 70СЗ) и др.

Сталь высоколегированная корозионно-стойкая жаростойкая и жаропрочная предназначена для работы в агрессивных средах и при высоких температурах. В зависимости от основного назначения стали этой группы Делятся на подгруппы : I — коррозионностойкую против всех видов коррозии (20X13, 17Х18Н9 и др.); II — жаростойкую до 500 °С (40Х9С2 и др.); III — жаропрочную до 1000 °С (36Х18Н25С2 и др.).

Из сталей указанных подгрупп изготовляют детали систем питания двигателей, запорную иглу карбюратора, пружины, детали форсунок, клапаны, глушители и т. п.

Стали для изготовления инструмента и технологической оснастки отличаются повышенной твердостью и теплостойкостью. Они содержат углерод и различные легирующие добавки. В обозначении марки стали содержание углерода указывается в десятых долях процента, а легирующие элементы обозначаются по аналогии с углеродистыми легированными сталями. Например: 4ХС – 0,4% С, 1% хрома, 1% кремния.

Особую группу инструментальных сталей составляют быстро-Режущие Сталн, которые предназначены для изготовления режущего инструмента быстроходных станков. Они имеют в обозначении марки стали букву «Р» (режущая) и число — процент содержания вольфрама. Например, Р9 — быстрорежущая, 9% — содержание вольфрама, а содержание углерода превышает 0,7%.

Чугуны, применяемые для автомобилей, классифицируются по состоянию углерода в сплаве (микроструктуре) на следующие основные виды: серый чугун (СЧ), белый чугун, ковки чугун (КЧ).

В сером чугуне весь углерод находится в свободном состоянии р. виде пластинчатого или шаровидного графита. Ковкий чугун представляет собой то же, что и серый чугун, но форма включений графита хлопьевидная.

В белом чугуне весь углерод связан в химическое соединение — цементит, вследствие чего он обладает повышенной твердостью.

Ковкий чугун маркируют так же, как и серый, но вторая группа цифр здесь обозначает относительное удлинение в процентах. Например, КЧ35-10 означает: ковкий чугун с пределом прочности на растяжение 35 кгс/мм2 и относительным удлинением 10%.

Чугуны находят широкое применение при изготовлении автомобильных деталей. Из серого чугуна изготавливают блоки цилиндров двигателей ЗИЛ , ЯМЗ , ГАЗ , головки цилиндров, гильзы блоков цилиндров, картера сцеплений, коробок передач, маховики, тормозные цилиндры, барабаны и др.

Ковкий чугун идет на изготовление деталей повышенной прочнее-; ти и вязкости: картеров редукторов, коробок передач, кронштейнов рессор, коробок сателлитов и др.

Белый чугун применяется для изготовления деталей повышенной усталостной прочности: коленчатых и распределительных валов, седел клапанов, шестерен масляного насоса, суппортов дискового тормоза ВАЗ и др.

Основные сведения о металлах и их свойствах

Для изготовления инструментов, деталей машин, сооружений применяются различные металлы и их сплавы.

Металлы, применяемые в технике, разделяются на черные и цветные. К черным металлам относятся железо и его сплавы с углеродом, т. е. чугун, сталь; к цветным — алюминий, медь, серебро, никель, золото и др.

Сплавы представляют собой вещество, состоящее из нескольких металлов и неметаллических простых веществ. Широкое применение сплавов объясняется тем, что они по сравнению с чистыми металлами обладают лучшими механическими и технологическими свойствами: способностью подвергаться термической обработке, пониженной температурой плавления.

Различают следующие основные свойства металлов и сплавов: физические, механические, химические и технологические.

К физическим свойствам относятся блеск, цвет, плотность, температура плавления, температура кипения, теплопроводность, электропроводность и др.

Основными механическими свойствами металлов и сплавов являются твердость, пластичность, прочность.

Твердость — это свойство металла или сплава оказывать сопротивление проникновению постороннего тела внутрь, а также царапающему действию посторонних тел.

Пластичность — это свойство металла или сплава принимать ту или иную форму под влиянием давления и сохранять эту форму, когда давление прекращается.

Прочность — свойство металла или сплава оказывать сопротивление действию сил, стремящихся нарушить связь между частицами металла или сплава при его растяжении, сжатии, изгибе, срезе или скручивании.

К технологическим свойствам относятся свойства, характеризующие способность металлов и сплавов поддаваться различным видам обработки. К технологическим свойствам относятся, например, способность металлов и сплавов легко плавиться и заполнять форму, свариваться, коваться.

Определение механических свойств металлов. Чтобы получить характеристику механических свойств того или иного материала, последний подвергают механическим испытаниям. Одним из способов определения прочности материала является испытание на растяжение.

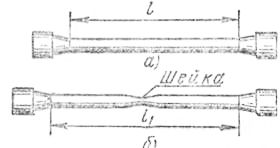

Рис. 78. Образцы для испытания металла на разрыв:

а — до испытания, б — после испытания

Для испытания металлов на растяжение изготовляют специальные образцы круглого или прямоугольного сечения (рис. 78, а, б), которые испытывают на разрывных машинах. По результатам испытания определяют одну из характеристик прочности материала образца. Контроль качества изделий, подвергавшихся термической или химико-термической обработке, осуще

ствляют главным образом испытанием их на твердость. Испытывать на твердость можно различными методами: вдавливанием, царапанием и др. Наибольшее распространение получил метод вдавливания в поверхность испытываемого металла алмазного конуса, пирамиды или закаленного стального шарика.

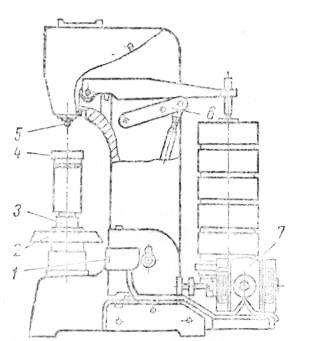

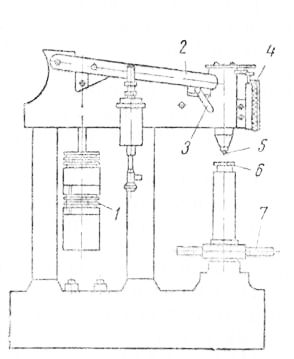

Испытание металлов на твердость производят на прессе Бринелля (рис. 79), прессе Роквелла (рис. 80), а также на приборе Виккерса.

Рис. 79. Схема устройства пресса Бринелля:

1 — кнопка для включения электродвигателя. 2 — маховик, 3 — регулирующий винт, 4 — предметный столик, 5 — шарик, Ь — рычаги передачи нагрузки, 7 — электродвигатель

Рис. 80. Схема устройства пресса Роквелла:

1 — грузы, 2 — рычаг для передачи нагрузки. 3 — рукоятка для стопорения рычагов, 4 — индикатор, 5 — алмазный конус: (или стальной шарик), S — предметный столик, 7 — маховик

Определение твердости по Бринеллю осуществляют вдавливанием в металл стального закаленного шарика. В зависимости от твердости испытываемого материала и его толщины применяют шарики различных диаметров (2,5; 5 и 10 мм). Поверхность образца материала предварительно гладко зачищают напильником или наждачным кругом. После этого образец располагают на предметном столике и вдавливают стальной закаленный шарик под определенной нагрузкой. Через 10—30 сек, а для некоторых цветных металлов и через 60 сек нагрузку снимают.

Под действием нагрузки шарик на поверхности металла оставляет отпечаток з виде лунки со сферической поверхностью. Диаметр отпечатка измеряют специальной лупой. По известным диаметру отпечатка, диаметру шарика и величине нагрузки определяют число твердости по Бринеллю, пользуясь специальными таблицами.

Твердость по Бринеллю условно обозначается НВ. При испытании металлов, твердость которых выше 450 единиц, прессом Бринелля пользоваться нельзя, так как при этом будет деформироваться сам шарик. Также нельзя определять твердость изделий, подвергавшихся химико-термической обработке, так как толщина твердого поверхностного слоя обычно не превышает 1—2 мм и шарик продавливает его. В таких случаях твердость определяют на прессе Роквелла.

Определение твердости по Роквеллу заключается в том, что в металл вдавливается алмазный конус с углом при вершине 120° или закаленный стальной шарик диаметром 1,588 мм. Стальной шарик применяется для испытания мягких металлов, алмазный конус — для твердых металлов.

Число твердости определяют сразу по шкале индикатора, имеющегося на прессе. Твердость по Роквеллу обозначается HR с добавлением букв А, В или С, в зависимости от типа наконечника, и нагрузки, при которой производились испытания. Так, при испытаниях алмазным конусом под нагрузкой 1470 н [150 кГ] число твердости обозначается HRC , под нагрузкой 588 н [60 кГ] — HRA . При испытании стальным шариком под нагрузкой 980 н [100 кГ] число твердости обозначается HRB .

Определение технологических свойств. Для определения пригодности материала к какому-либо виду обработки пользуются простейшими способами испытания металлов Такие способы, дающие приблизительные оценки, называют тех нологическими пробами. В практике применяют следующие тех нологические пробы: на загиб, осадку, перегиб, выдавливание, навивание проволоки.

Общие сведения о цветных металлах и сплавах, применяемых в конструкции автомобилей.

Этот документ является основополагающим нормативным документом по ТО и ремонту автомобилей в стране, на основе которого производятся планирование и организация ТО и ремонта, определяются ресурсы, проектируются и реконструируются АТП и разрабатываются ряд производственных нормативно-технологических документов.

Для оперативного учета изменений конструкции автомобилей и условий их эксплуатации в Положении предусматриваются две части.

Первая часть, содержащая основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава, определяет систему и техническую политику по данным вопросам на автомобильном транспорте. В первой части устанавливаются: система и виды ТО и ремонта, а также исходные нормативы, регламентирующие их: классификация условий эксплуатации и методы корректирования нормативов; принципы организации производства ТО и ремонта на АТП; типовые перечни операции ТО и другие основополагающие материалы.

Вторая часть включает конкретные нормативы по каждой базовой модели, выпускаемой в РФ, и по ее модификациям. Разрабатывается эта часть с периодичностью 3-5 лет в виде отдельных приложений к первой части.

Для капитального ремонта регламентируются ресурс агрегата и автомобиля до первого и последующих капитальных ремонтов и продолжительность ремонта (в днях). Текущий ремонт предназначен для устранения возникших неисправностей, а также для обеспечения установленных нормативов пробегов автомобилей и агрегатов до капитального ремонта. Характерными работами ТР являются: разборочные, сборочные, слесарные, сварочные, дефектовочные, окрасочные, замена деталей и агрегатов. При ТР агрегата допускается замена деталей, достигших предельного состояния, кроме базовых. У автомобиля при ТР могут заменяться отдельные детали, механизмы, агрегаты, требующие текущего или капитального ремонта.

Общие сведения о цветных металлах и сплавах, применяемых в конструкции автомобилей.

В автомобилестроении наиболее часто применяют сплавы, основными компонентами которых являются такие цветные металлы, как алюминий, медь, цинк, олово, свинец. В виде собственно металлов алюминий, например, используется для защиты алюминиевых сплавов от коррозии путем нанесения на их поверхность тонкой пленки (плакирование). Из меди изготовляют электрические провода. Почти половина добываемых цинка и олова расходуется на покрытие поверхности соответственно черных металлов (цинкование) и консервной жести (лужение). Из свинца изготовляют пластины, перемычки и клеммы аккумуляторных батарей.

Цветные металлы, как и черные, получают из руд. Однако в рудах цветных металлов, кроме алюминия, содержание главного металла крайне низкое и, как правило, не превышает 1. 4%.

Поэтому первым этапом производства большинства цветных металлов является обогащение руд на обогатительных фабриках, в результате которого получают концентраты, содержащие 50. 70 % основного металла. Обогащение осуществляют чаще всего флотационным методом с применением эффективных флотореагентов.

Сущность флотации заключается в разделении мелких твердых частиц, основанном на различии их в смачиваемости водой. Для этого руду измельчают до крупности 0,1. 0,2мм и смачивают водой или специальными жидкостями в специальных машинах. При этом образуется жидкая смесь — пульпа, которая перемешивается мешалкой и насыщается воздухом. Вследствие плохой смачиваемости частички металла прилипают к пузырькам воздуха и поднимаются на поверхность пульпы, отделяясь от хорошо смачиваемых частиц. В результате на поверхности пульпы в машине образуется слой минерализованной пены, которая сгребается в желоб машины, а далее направляется в сгустители, фильтрующие и сушильные устройства.

Полученный концентрат поступает на металлургические заводы, где подвергается сложной переработке несколькими технологическими процессами, чередующимися определенным образом. К числу таких процессов относятся автогенная плавка, электротермия, гидрометаллургия (электролитический способ), химическая обработка и др., с помощью которых из концентрата получают почти чистые цветные металлы с процентным содержанием свыше 99 %.

В целом процесс получения цветных металлов более трудоемкий и энергоемкий, чем получение черных металлов, поэтому они значительно дороже последних.

Алюминий получают в основном из бокситов, в которых его содержание составляет до 40. 60 %. Производство алюминия начинается с получения щелочным или электрометаллургическим способом глинозема А120 3, подвергаемого в дальнейшем электролитическому разложению с образованием металлического алюминия (алюминия-сырца). Заканчивается производственный процесс рафинированием для удаления из алюминия различных примесей и растворенных газов.

Свинец получают из галенита (PbS) путем окислительного обжига, восстановления (до РЬ) и рафинирования. Для получения меди вначале обогащают сульфидную руду, содержащую медный колчедан (CuFe2S), затем концентрат очищают и плавят на медный штейн. Далее штейн переплавляют в медеплавильном конвертере, получая черновую медь, которую рафинируют для удаления примесей.

Алюминиевые сплавы обладают высокой прочностью, коррозионной стойкостью, хорошей технологичностью при малой плотности. В их состав входят медь, магний, кремний, цинк, марганец и другие элементы. Они нашли самое широкое применение в автомобильных конструкциях.

Алюминиевые литейные сплавы на основе А1—Si (силумины) обладают достаточно высокой прочностью и удовлетворительной пластичностью, высокой жидкотекучестью, пониженной склонностью к образованию горячих трещин, малой усадкой. Силумины маркируют буквами АЛ и цифрами, стоящими за буквами. Цифры указывают условный номер сплава.

Из алюминиевых сплавов изготовляют поршни двигателей, головки и блоки цилиндров, картеры коробок передач, тормозные барабаны, крышки распределительных шестерен и другие детали. Литейные сплавы на основе алюминия и магния имеют высокую удельную прочность и коррозионную стойкость. Деформируемые алюминиевые сплавы используют для изготовления деталей давлением, прокаткой, прессованием, сваркой. Характерным представителем этих сплавов является дюралюмин, получаемый на основе алюминия, меди и магния. Например, дюралюмин Д16 содержит 4,4 % меди, 1,5 % магния, а также 0,6 % марганца и менее 0,5 % кремния и железа. Из деформируемых алюминиевых сплавов изготовляют силовые детали кузова (поперечины, стойки и др.), тормозные цилиндры, дверные пороги, обшивки, решетки и др.

Некоторые алюминиевые сплавы (например, дюралюмин) могут упрочняться термической обработкой — закалкой и старением — благодаря получению равновесной структуры. Кроме того, листы из дюралюмина могут быть плакированы, и тогда в конце маркировки ставится буква ≪А≫.

Медные сплавы получили наибольшее распространение в виде латуни и бронзы.

Латуни — сплавы меди с цинком. Для повышения механических и других свойств в состав латуни могут входить олово, свинец, кремний, марганец, никель, алюминий, железо. Маркировка латуни содержит буквы и цифры. Например, марка латуни ЛС60-3 означает: Л — латунь; С60 — содержание меди 60 % и цифра 3 — содержание свинца 3 %, остальное — цинк.

Латуни обладают высокой пластичностью и прочностью. Их можно обрабатывать давлением (способами волочения, прокатки, штамповки, горячего прессования).

Латуни применяют на автомобилях для изготовления деталей систем охлаждения: бачков и трубок радиаторов (латунь Л63), деталей электрооборудования (Л72), различных втулок, пробок, штекеров, наконечников и т.д.

Бронзы — сплавы меди с оловом, алюминием, кремнием, свинцом, бериллием. В их состав могут входить также никель, марганец и другие элементы.

Бронзы обладают высокой износостойкостью, низким коэффициентом трения, коррозионной стойкостью, хорошей упругостью, незначительной усадкой, хорошими жидкотекучестью и обрабатываемостью резанием. Различают две группы бронз: оловянные и безоловянные. Оловянные бронзы хорошо свариваются, паяются и обладают антифрикционными свойствами. Безоловянные бронзы содержат в качестве присадок алюминий, бериллий, никель, кремний, марганец и т.д. Эти бронзы отличаются высокими пределами упругости, текучести, временным сопротивлением, обладают хорошей коррозионной устойчивостью.

Бронзу маркируют по аналогии с латунью: после сочетания букв ≪Бр≫ (бронза) приведено название компонентов сплава и их процентное содержание. Например, оловянная бронза БрОЦС5-5-5 — содержит по 5 % олова, цинка и свинца и 85 % меди.

Бронзу на автомобилях применяют для изготовления деталей топливоподающей аппаратуры, втулок шатунов двигателей, плоских и круглых пружин в системе питания, упорных шайб, шестерен полуосей и т.д.

Антифрикционные сплавы — это сплавы на основе олова, свинца, меди или алюминия, обладающие высокими антифрикционными свойствами. Такие сплавы применяют главным образом для изготовления вкладышей подшипников скольжения коленчатых валов, втулок распределительных валов. Указанные детали изготовляют штамповкой из предварительно прокатанной ленты или полосы.

В настоящее время для подшипников скольжения используют биметаллические или трехслойные вкладыши, в которых рабочий слой представляет собой свинцовую бронзу или пластичные алюминиевые сплавы, содержащие алюминий, сурьму и медь или алюминий, олово и медь.

В качестве антифрикционных материалов в автомобилестроении наиболее широко применяют баббит, бронзу, алюминиевые и металлокерамические сплавы.

Баббиты — это антифрикционные материалы, основой которых являются олово и свинец. Кроме них в состав баббитов вводятся легирующие компоненты, придающие им специфические свойства: медь увеличивает твердость и ударную вязкость, никель — твердость и износостойкость, кадмий — коррозийную стойкость, сурьма — прочность.

Баббиты применяются для заливки вкладышей подшипников скольжения, работающих при больших окружных скоростях и при переменных и ударных нагрузках.

По химическому составу баббиты классифицируют на группы: оловянистые (баббиты Б83, Б88); оловянисто-свинцовые (БС6, БС16); свинцовые (БК2, БКА).

Лучшими антифрикционными свойствами обладают оловянистые баббиты. Оловянисто-свинцовые баббиты имеют несколько худшие антифрикционные свойства, но они дешевле. Свинцовые баббиты применяют в подшипниках, работающих в легких условиях. Подшипники скольжения из баббитов изготовляют в виде биметаллических деталей (вкладышей). Для ускорения приработки на их рабочую поверхность наносят тонкий слой сплава на оловянной или свинцовой основе.

Алюминиевые антифрикционные сплавы обладают хорошими антифрикционными свойствами, высокой теплопроводностью и коррозионной стойкостью, хорошими механическими и технологическим свойствами. Их наносят в виде тонкого слоя на стальную основу, получая биметаллическую пластину. Для изготовления вкладышей подшипников коленчатого вала автомобильных двигателей используют сплавы алюминия с сурьмой, медью и другими компонентами (сплав САМ) или сплавы алюминия с оловом и медью (А020-1).

Металлокерамические сплавы после прессования и спекания пропитываются смазками или маслографитовой эмульсией, хорошо прирабатываются к валу и обладают низким коэффициентом трения.

Припои — это металлы или сплавы, используемые при пайке в качестве промежуточного металла (связки) между соединяемыми деталями. По температуре расплавления припои разделяют на группы:

легкоплавкие (145. 450°С) оловянно-свинцовые (ПОС), оловянно-малосурьмянистые и сурьмянистые (ПОССу) и др. Последние широко применяются при пайке и лужении в автомобильной промышленности;

среднеплавкие (450. 1100°С) медно-цинковые припои (ПМЦ-54, Л63, Л68) широко используются при пайке стали, жести и медных сплавов;

высокоплавкие (1100. 1430 °С) многокомпонентные припои на основе железа применяют для закрепления твердосплавных пластин на режущем инструменте (сверла, резцы и т.п.).

Читайте также: