Пуля из чего состоит металл

Обновлено: 01.06.2024

Оболочечные и полуоболочечные пули - это элемент, имеющий покрытие из медного сплава или же железа. Данная «рубашка» почти полностью обволакивает поверхность сердечника и выступает для него защитой от изменений при эксплуатации, заряжении, а также от разрушения в нарезах ствола.

Немного истории

Данная деталь лучше сохраняет изначальные характеристики снаряда, что отлично влияет на баллистические свойства и проникающие способности. Оружие с цельнометаллическим покрытием стало актуальным еще в 80-х годах 19 столетия, когда в магазинах был большой спрос на винтовки. Согласно Гаагским соглашениям 1899 года было запрещено применение экспансивных пуль в военном деле, но оболочечная пуля к ним не относится.

Пули с оболочкой, которая разрушает

Из-за конструкционных характеристик некоторые из ружейных патронов наносят более серьезные раны, чем остальные. Не каждая пуля подразумевает наличие цельнометаллического сердечника.

- Несмотря на то что британское оружие соответствует Гаагским конвенциям, пули могут нанести крупный урон за счет компоновки. Центр веса такого снаряда смещается назад, самая важная часть сердечника изготовлена из материала незначительной массы, благодаря чему она разворачивается при наличии препятствия, создавая тем самым крупные раны. Аналогичную конструкцию имеет советский 5,45х39 мм, обладающий пустотелой выемкой в основной зоне.

- В оружии НАТО (7,62х51 мм) применяется оболочечная пуля из стали вместо меди, благодаря чему начинается разрушение после препятствия.

Что представляет собой данная разновидность патронов

Оболочечная пуля – это важная деталь любого оружия. В состав патрона которого входит мягкий сердечник, в основном он изготовлен из свинца. Пуля заключена в покрытие из твердых видов металла, к примеру, меди, мельхиора, иногда это сталь. Данная оболочка может присутствовать не только вокруг этого элемента или на какой-то его части (как правило, хвостовой или же ведущей), головная зона всегда из свинца. Она именуется полуоболочечной (имеют мягкий наконечник).

Такая оболочка дает возможность получить более высокие скорости, чем свинцовая. Кроме того, она не оставляет много элементов железа внутри ствола. Оболочка предотвращает различные повреждения, которые наносятся каналу ствола разнообразными сердечниками. В сравнении с деталями с каверной или же экспансивной выемкой отличие явное. Согласно историческим данным впервые такой снаряд был изготовлен в 1882 году подполковником Эдуардом Рубином в Швейцарии. Оболочечная пуля изначально применялась в качестве обычных боеприпасов в течение 4 лет.

Минусы

Оболочечная пуля обладает разнообразными характеристиками как в плане поведения в стволе, так и в целом при стрельбе. Элементы с экспансивной выемкой, а также полуоболочечные модели необходимы для расширения при столкновении, а оболочечный тип имеет ограничения в расширении. В редких ситуациях это может привести к минимизации ущерба, который наносится конкретному объекту. Однако это свойство проявляется не в каждом случае. К примеру, патрон НАТО, который применяется в оружии М16/М4, сталкиваясь с объектом, может принять вертикальное положение, создавая значительные раны.

Характеристика полуоболочечных пуль

Оболочечная и полуоболочечная пуля, отличия которых очевидны, востребованы во всем мире. Снаряд, имеющий мягкий наконечник, относится к экспансивным пулям из свинца, где оболочка выполнена из меди или же латуни. Если близко сравнивать эти боеприпасы, можно увидеть очевидную разницу.

После изобретения кордита специалисты заметили, что пули из свинца при значительных дульных скоростях, которую дает кордит, оставляют множество осколков железа внутри ствола. Данная ситуация привела к мгновенному засору стволов, в основном свинцом. Чтобы предотвратить это, пули заключаются в оболочку, но за счет этого раны, которые они причиняют, будут минимальными. Однако, не нанося ущерба стволу, такие пули приобрели еще один плюс за счет мягкого наконечника, который при столкновении расширяется. Осуществляется сокращение зоны из-за отсутствия выемки, в области которой гидравлическое давление воздействует на свинец. Таким образом пуля, имеющая мягкий наконечник, будет расширяться более медленно.

Сравнение оболочечных и полуоболочечных вариантов

Применение и изготовление оболочечных пуль более популярно, чем полуоболочечных. Это происходит из-за того, что расширение идет слабое, поэтому во время проникновения на значительную глубину они выполняют пару функций, которые неподвластны экспансивной выемке. В некоторых ситуациях необходимо минимальное расширение, чтобы проникновение было больше, прежде чем пуля начнет быстро замедляться. В остальных случаях гладкий профильный элемент, по мнению специалистов, лучше вогнутой головной части экспансивной пули.

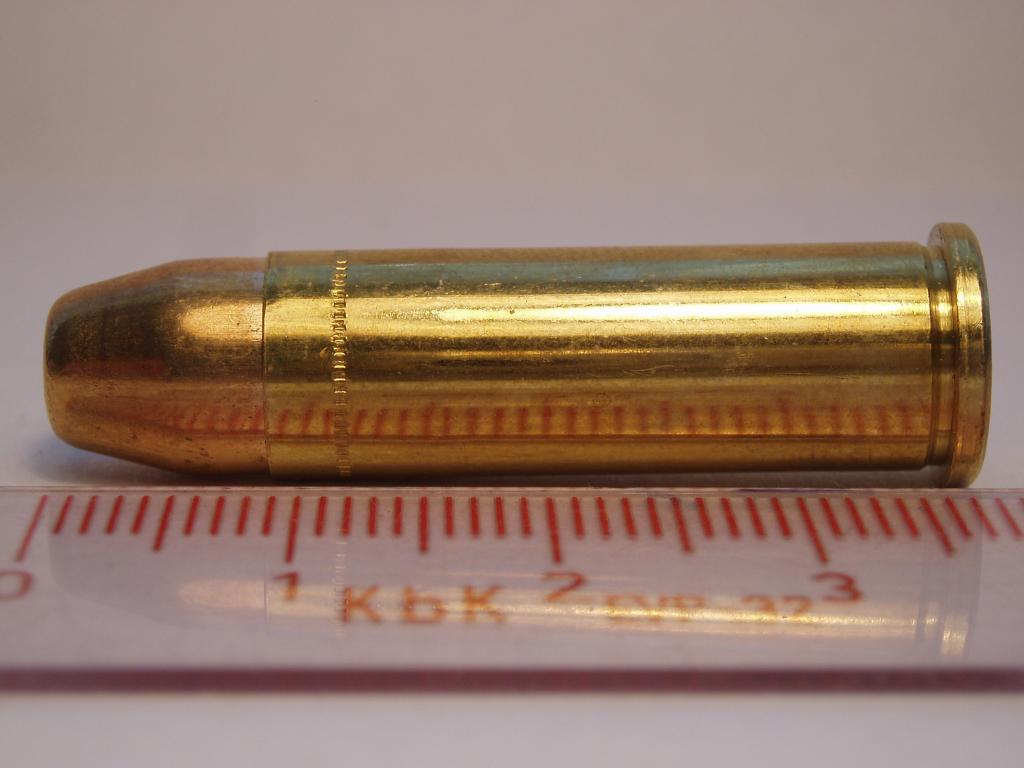

Некоторые модернизированные модели огнестрельного оружия были созданы специально для надежности при внедрении экспансивных пуль в ствол, однако более старые механизмы и военные модели не имели данной функции. Оболочечная пуля 7.62 присутствует во многих типах боевого огнестрельного оружия. Но существует значительное количество оружия, не предназначенного под использование оболочечных пуль. При применении экспансивных боеприпасов не исключены осечки, а также задержки в процессе стрельбы, поэтому сейчас подобное оружие применяется крайне редко.

Снаряды, которые используются на войне, как правило, имеют маркировку JHP. В качестве экспансивных пуль также применяются оболочечные модели, имеющие плоскую головную часть. Они необходимы для винтовок наподобие "Винчестера", когда пули в магазин укладываются друг за другом. Применение остроконечных снарядов в подобных винтовках может быть крайне опасным, ведь острие наконечника расположено вблизи со следующим патроном, что иногда приводит к детонации под воздействием силы отдачи. Разница между оболочечной и полуоболочечной пулей - это важный аспект, который необходимо учитывать.

Патроны для нарезного оружия

Патроны для нарезного оружия возникли в 19 столетии. Первоначально боеприпасы в нем были из свинца и без оболочки. До тех пор, пока в оружии применялся черных дымный порох с относительно невысокой стартовой скоростью, пуля из свинца была достаточно медленна. С возникновением бездымного пороха стартовая скорость начала постепенно увеличиваться. Свинец, даже при добавлении олова или же сурьмы, перестал нравиться стрелкам, поэтому для пуль придумали оболочки.

Свойства и поведение пуль

Снаряд, который состоит из свинца, заключен в своего рода «рубашку» из меди, стали, а также мельхиора. Он имеет множество достоинств: может разгоняться до значительных скоростей, при этом не будет риска, что снаряд сорвется с нарезов. Это поспособствовало улучшению настильности, а также дальности стрельбы. Минимальная деформация при попадании в точку давала значительную проникающую способность, а прочная пуля не изменялась при переноске или во время работы с оружием. Это дало увеличение точности. Однако присутствовали и отрицательные черты. Снаряд в особой оболочке не деформировался, и была потеряна часть останавливающего процесса. Специалисты приняли это за преимущество, так как «гуманизация» давала одобрение на детали со значительной скоростью и минимальным калибром.

Состав патрона: из чего состоит, классификация и виды

Охота – истинно мужское занятие, позволяющее взбудоражить кровь, получить заряд адреналина. Оружие любят не только охотники, но и многие люди, никогда не участвовавшие в этом кровавом виде спорта. Все-таки умение хорошо стрелять никогда не бывает лишним. Обоим категориям этих людей не лишним будет знать состав патрона.

Из чего состоит патрон для оружия

Состав патрона 12 калибра довольно прост, в целом он ничем и не отличается от любых других патронов для гладкоствольного оружия, будь то 16 или 410 калибр – разница только в размерах и навеске.

Итак, состоит патрон из следующих компонентов:

- гильза;

- капсюль;

- порох;

- снаряд;

- пыж (или пыж-контейнер).

Как видите, всего пять компонентов. Правда, каждый из них имеет по несколько модификаций, о которых должен знать каждый охотник или стрелок, особенно если он планирует сам снаряжать патроны.

Какую гильзу выбрать

Самый крупный и заметный компонент, входящий в состав охотничьего патрона, это гильза. Именно ее видит человек, глядя на патрон – все остальные составляющие находятся внутри.

На сегодняшний день выпускается два вида гильз – пластиковые и латунные. Несколько десятилетий назад также выпускались гильзы из картона, но пластиковые аналоги довольно быстро вытеснили их почти сразу после появления благодаря большей влагоустойчивости.

Поэтому выбор современных стрелков ограничен двумя вариантами. Какому же из них отдать предпочтение? Это зависит в первую очередь от того, какое оружие вы используете. Например, если это полуавтомат (Сайга, МР-153, МЦ-21-12 или другой), то после выстрела гильзу просто выкидывает. Найти ее в густой траве, кустарнике или воде довольно сложно. Яркая пластиковая (чаще всего красная или синяя) находится гораздо быстрее. А на поиски темно-желтой латунной уйдет немало времени, а в воде ее найти почти невозможно. Поэтому любителям полуавтоматов подойдут пластиковые – их не так жалко потерять.

Зато для стрелков, предпочитающих классические или двуствольные ружья, латунные гильзы сослужат хорошую службу – они остаются в стволе после выстрела, искать их не приходится.

Да, стоят металлические гильзы дороже пластиковых. Зато они способны выдержать несколько сотен выстрелов, в то время как пластик редко переживает 5-10 выстрелов. Этот вопрос решайте сами.

Немного о порохе

Говоря про состав патрона, нельзя не сказать о самой важной составляющей – порохе. Именно он, воспламеняясь, выталкивает заряд, создавая сам выстрел.

Сегодня используются три вида пороха: "Барс", "Сокол" и "Сунар". Они различаются навеской и стоимостью. Причем первое вполне компенсирует второе. Например, "Барс" стоит почти в два раза дороже, чем "Сокол". Но при этом его нужно засыпать в гильзу в два раза меньше. Таким образом, какой-либо выгоды при переходе с одного пороха на другой получить не удастся.

А объективных преимуществ ни один из этих порохов перед другими не имеет, хотя между охотниками много лет ведутся споры.

Что нужно знать о капсюле

Капсюль выполняет роль воспламенителя. На сегодняшний день в продаже можно увидеть больше полудюжины разновидностей, но по сути все они являются вариациями двух капсюлей: "центробой" и "жевело".

Состав капсюля патрона довольно прост, но немного различается.

Так, у "центробоя" это маленький металлический цилиндр, на дне которого лежит взрывчатое вещество – одного удара достаточно, чтобы оно детонировало. Снаружи оно закрыто алюминиевой фольгой, защищающей вещество от влаги.

"Жевело" имеет более сложное устройство, поэтому стоит он дороже. Цилиндр здесь вытянутый, на дне также находится гремучая ртуть. Но также здесь расположена наковаленка, об которую бьется взрывчатое вещество при ударе бойка. Высокая стоимость компенсируется более мощным воспламенением.

Из-за разного устройства капсюлей они подходят для разных гильз.

Какой заряд лучше

Итак, выстрел происходит следующим образом. Боек ружья бьет по капсюлю. Тот взрывается и поджигает порох. Он выталкивает заряд. Каким же он может быть?

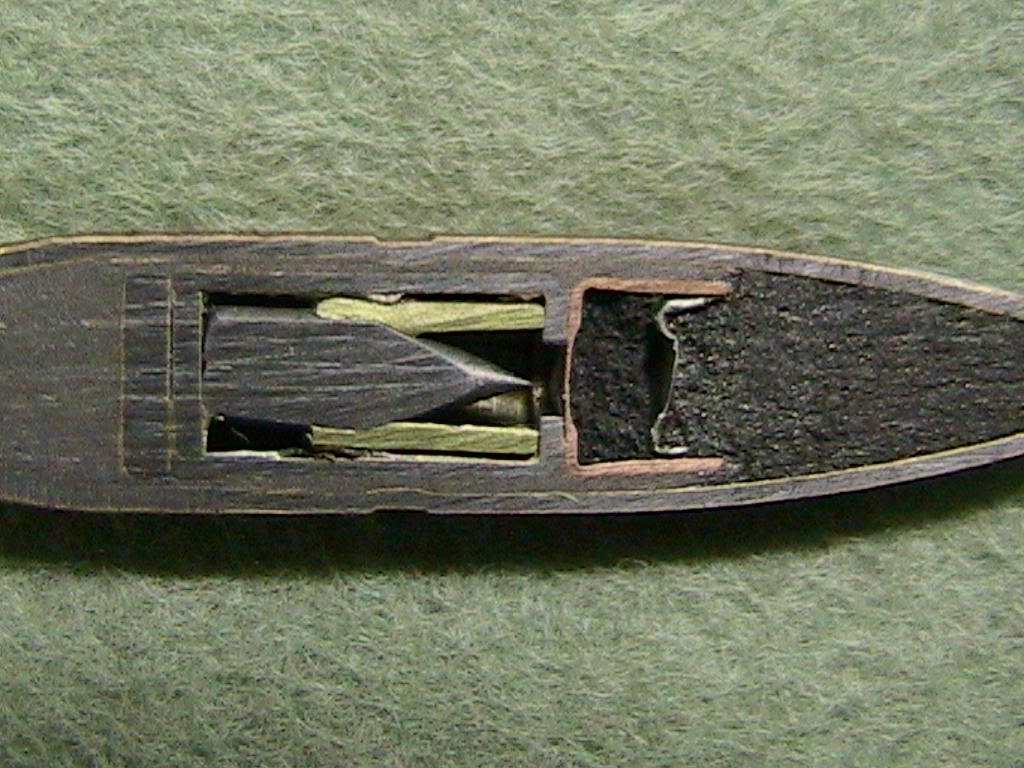

Выбор довольно велик – начиная от дроби под номером 12 (ее диаметр составляет 1,25 мм) и заканчивая картечью 0000 (диаметр 5 миллиметров). Отдельно стоят пули – существуют десятки модификаций (Полева, Бреннеке, Фостера, Вятка, Спутник, Кировчанка и многие другие).

Говорить о преимуществах глупо, так как каждый вид заряда лучше подходит в зависимости от цели. Например, глупо ехать на вальдшнепа, заряжая патроны картечью или пулей. Попадание просто разорвет птицу. А пулей еще и попасть в нее будет значительно сложнее, чем мелкой дробью. Здесь лучше подойдет мелкая дробь от № 10 до № 12. Собираясь на кабана, лучше взять крупную картечь. Попадание почти гарантированно, так как картечь разлетится и накроет довольно большую площадь. А крупный диаметр обеспечивает серьезные раны и довольно быструю смерть.

Ну, а отправляться охотиться на медведя с мелкой дробью – просто самоубийство. Такой выстрел (даже "удачный") только повредит его шкурку и вызовет резкую боль, которая спровоцирует зверя на атаку. Здесь подойдет только пуля, имеющая огромное останавливающее действие.

Также стоит учитывать, что пуля бьет на куда большую дистанцию. Чем мельче заряд, тем меньше расстояние эффективного выстрела. Об этом также стоит помнить на охоте.

Каждая разновидность пули также имеет определенные достоинства. Одни могут похвастать хорошей дальностью боя, другая обеспечивает прекрасную кучность (все выпущенные пули попадают в одну точку), а третья наносит наиболее серьезные раны, убивая крупного зверя на месте.

Нужен ли контейнер?

Рассказывая про состав регенеративного патрона, стоит сказать о контейнере. Это специальная пластиковая емкость, которая вставляется в гильзу сразу после пороха и наполняется дробью или картечью.

Его использование позволяет увеличить дальность боя, а также кучность – разлет дроби уменьшатся и вся она попадает в сравнительно небольшую мишень. Но если охотнику важен большой разброс (например, при стрельбе мелкой дробью по стае вальдшнепов на малой дистанции), то лучше отказаться от контейнера. В этом случае дальность выстрела уменьшится, зато можно одним патроном сбить несколько мелких птиц.

Поэтому охотник, собираясь на охоту, должен сам выбирать оптимальный состав патрона, чтобы повысить свои шансы на успех.

Из чего делают пули для автомата?

Из чего и как делают пули для нарезного оружия? В настоящее время промышленность выпускает очень большое количество всевозможных типов боеприпасов. Если ранее практически все патроны делались как под копирку и имели очень простую конструкцию, то сегодня технологии производства стрелкового оружия и патронов ушли далеко вперед. Без преувеличения можно сказать, что для работы в военно-промышленном комплексе привлекаются самые талантливые конструкторы и изобретатели, а их деятельность очень хорошо финансируется, что, разумеется, приносит свои плоды.

Прообразом пули был обычный камень. Возможно, кто-то удивится, но это действительно так. Именно этим «снарядом» древние люди убивали диких зверей, добывая себе пищу. Лишь спустя многие и многие тысячелетия, неизвестный изобретатель придумал, как повысить убойную мощь камня. Люди стали использовать пращу. Камень, который раскручивался на кожаном ремне, летел с гораздо большей скоростью чем камень, который бросался рукой. Из чего делали пули в те времена? Как такового оружейного производства еще не было. "Пули" (они же камни) собирались с поверхности земли и пускались в дело.

Лишь в десятом веке нашей эры появилось огнестрельное оружие. Его родина – Древний Китай, где впервые была использована в привычном для нас понимании пуля. Из чего делали само орудие? Изобретатель в качестве ствола использовал бамбук - довольно прочный материал. По некоторым сведениям, бамбук при испытании на разрыв способен выдерживать в десять раз большую нагрузку, чем сталь обыкновенного качества. Многих также интересует, из чего делали пули в то время. Удивительно, но в те времена пули отливались из свинца. Этот материал, как и многие другие (например, сурьма, олово) был известен человечеству с древнейших времен. И древние люди по достоинству оценили свойства свинца, а именно его низкую температуру плавления.

Стрелковое оружие прошло значительную эволюцию. В апреле 2013 года в России случилось событие, прогремевшее на весь мир и ознаменовавшее новую веху в развитии технологий оружейного производства. Речь идет о заявлении представителей Министерства обороны об отказе от свинцовых трассирующих пуль и о переходе на использование бронебойных снарядов со стальным наконечником.

Пуля Минье

Подданный Франции капитан Минье прославился своим изобретением на весь мир еще в далеком 1848 году. В те времена люди уже имели представление о нарезном оружии, однако оно не имело широкой популярности. Главной причиной тому были проблемы с зарядкой: чтобы придавать вращение пуле при ее движении по стволу, нужно соблюдать одно очень важное условие – пуля должна плотно прилегать к внутренней спиральной стенке.

Как капитану удалось решить эту проблему? Из чего он делал пули? Все гениальное – просто. Минье предложил оригинальный способ решения проблемы: установить с обратной стороны свинцовой пули стальной сердечник. При детонации пороха ударной волной сердечник загонялся в свинцовый наконечник, что приводило к увеличению его диаметра до необходимых для произведения качественного выстрела размеров.

Появление патрона с гильзой

Прошло еще немного времени, и пуля Минье была вытеснена патроном с гильзой. Из чего делали пули с гильзой? Сам поражающий элемент по-прежнему был (да и остается во многих случаях и сегодня) из привычного свинца. Для изготовления гильзы могли использоваться самые разные материалы. Благодаря этому изобретению стало возможным заряжать оружие не с дула, а с казенной части.

Элементы конструкции патрона

В боевом и охотничьем оружии используются так называемые унитарные патроны. Обязательный атрибут такого снаряда – металлическая гильза. Она соединяет в патрон все составляющие элементы: капсюль, заряд (порох) и саму пулю.

Из чего делают гильзы? Основным материалом для производства боевых патронов является латунь. Охотничьи гильзы могут использоваться множество раз, изготавливаются такие изделия из пластика (стенки) и латуни (капсюль). Но охотники чаще пользуются дробью, а не пулями.

Устройство обыкновенной пули

Пуля – это основная и самая важная составляющая оружия. Именно она является поражающим элементом. Все многообразие патронов можно разбить на два класса: патроны с обыкновенной пулей и патроны с пулями специальной конструкции и назначения.

Из какого материала делают пули? Их устройство на самом деле не такое простое, как может показаться на первый взгляд. С уверенностью говорим, что современная пуля – шедевр инженерной мысли.

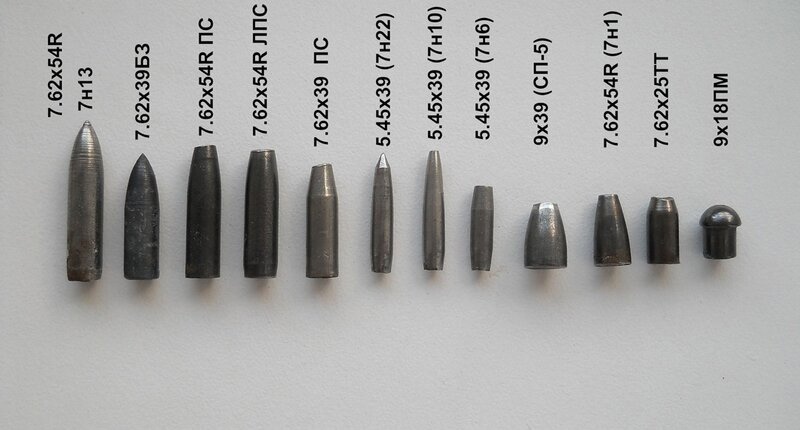

Обыкновенные пули (для поражения открытых целей и незащищенной силы противника) состоят из следующих элементов: оболочка, сердечник и рубашка. Материалом для в большинстве случаев является свинец, хотя существуют альтернативные варианты материалов, которые могут заменить свинец.

Какую функцию выполняет сердечник пули для автомата? Из чего делают его? Ответ прост: сердечник введен в конструкцию для увеличения пробивной мощности боеприпаса, а материал – сталь с большой твердостью.

Устройство специальных пуль

Боеприпасы специального назначения принято делить на пули одинарного и комбинированного принципа действия. К первым относятся трассирующие, зажигательные, разрывные, бронебойные и другие пули. Однако в настоящее время предпочтение отдается боеприпасам двойного назначения: бронебойно-трассирующим, бронебойно-зажигательным и другим.

Пули такого класса могут использоваться в самых разных образцах оружия, начиная от зенитной пушки и заканчивая автоматом Калашникова. Из чего делают пули для проведения специальных задач? Устройство таких патронов более сложное по сравнению с обычными боеприпасами.

Так, пуля для ведения трассирующего огня кроме стального сердечника и рубашки имеет трассер, благодаря которому в темное время суток видна траектория полета пули. Зажигательные имеют в своем составе вещество, которое воспламеняется при попадании пули в щель в результате сжатия полости и нагрева.

Как и из чего делают пули для пневматики

Материалом пуль для пневматического оружия служит обычный свинец. Именно этот материал позволяет добиться оптимальных характеристик, так как он тяжелый и легко деформируется.

А вот с технологией производства все не так просто, как кажется. Пули для пневматического оружия можно получить литейным способом, методом холодной штамповки, а также прокатом. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками.

К таким пулям предъявляются очень жесткие требования по качеству. В соответствии с международными стандартами, пули одной партии не должны иметь разницу в весе более чем 0,005 грамм. Добиться такой точности довольно сложно, учитывая небольшие размеры изделия и быстрый темп производства.

Её высочество Пуля

Вчера речь шла о гильзах, а сегодня у нас следующий элемент – пуля. Пожалуй, ни один компонент патрона не вызывает к жизни столько мифов, легенд и откровенных баек. Их можно услышать и в рассказах служивых, и в пересказах этих рассказов через третьи руки, и даже из уст тех, кто сам оружия в руках не держал, но ему друг тестя рассказывал, а уж он мужик серьёзный, прапорщик трубопроводных войск: такой точно врать не будет. Вот и возникают истории то про страшные разрывные пули, то про ещё более страшные – со смещённым центром тяжести, то про совсем уж жуткие атомные пули (ну этот сон разума я даже рассматривать не буду). Вот по пулям сегодня и пройдёмся.

Стальной сердечник и латунная оболочка на разных стадиях производства

Как и с гильзами, тут тоже всё шло по пути усложнения – сначала свинцовый шарик, потом свинцовая пуля более сложной формы, ну а потом и до оболочки дело дошло. Да, именно до той самой, которая цельнометаллическая, давшая название знаменитому фильму Кубрика. Нужна она стала из-за роста скоростей – свинец нормально держит скорости порядка 450 м/с, а дальше даже твёрдый сурьмистый сплав начинает плющить и активно намазывать на нарезы, что на точность стрельбы влияет весьма плохо. Поэтому свинцовый сердечник начали помещать в тонкую рубашку из более прочного материала. Сначала наиболее популярен был мельхиор, потом его потеснили более дешёвые варианты латуни, в частности томпак. Это позволило полностью реализовать возможности бездымных порохов и поднять скорости до 700 м/с и более. Это резко усложнило производство: просто взять и лить по формочкам пульки уже не получится, как было раньше со свинцом. Более того, отливку как таковую на крупных предприятиях в основном вытеснила штамповка. Из свинца тянется проволока, она режется на равной длины отрезки, а из них уже штампуются сердечники для пуль. Это гораздо технологичнее литья, которое к тому же весьма желательно производить под давлением, чтобы избежать дефектов. Технология производства рубашки похожа на изготовление гильзы, она тоже вытягивается из заготовки. Кроме уже помянутых латуни и томпака, тут также используется сталь. Само собой, чаще всего в виде биметалла, потому что сталь по стали на высоких скоростях – это всё равно что напильниками стрелять, никакой хромированный ствол такого издевательства не выдержит. Хотя у немцев из RWS есть и чисто стальные охотничьи пули TUG и TIG, но это скорее исключение. В целом, пуля по форме заметно проще гильзы, поэтому тут преимуществами более дешёвого биметалла пользуется гораздо больше производителей, чем с гильзами. Далее компоненты совмещаются – сердечник запрессовывается в оболочку и пуле придаётся итоговая форма. Сплошные прессовые работы. Как видно, даже простую оболочечную пулю калибра 7.62 мм на макаронно-папиросной фабрике опять-таки не сделаешь, а ведь мы не в начале ХХ века, простой свинец в оболочке для военных целей подходит плохо.

Разные виды пуль в разрезе на примере 7.62х54

Людям, видите ли, не понравилось, что их просто так этими пулями убивают, поэтому они начали делать разные защитные железки из прочных сортов стали. К части железок приделали колёса, к части гусеницы, а к части – лямки как у лифчика и вообще на себе стали таскать в комплекте со всякими котелками на голове. В общем, броню надо пробивать, а свинец делает это плохо, он мягкий и просто об неё расплёскивается. Или оставляет вмятины разной глубины, в зависимости от массы и скорости пули, но всё равно не пробивает. Заменить мягкий свинец на твёрдую сталь тоже не вариант – она лёгкая, а пуле нужна масса, иначе она будет быстро терять скорость. Выход был найден в виде сердечника из комбинации двух элементов, обычно стали и свинца. Один из вариантов – передняя часть сердечника стальная, для пробития препятствий, задняя – свинцовая, для массы. В другом варианте стальной сердечник помещается в свинцовую рубашку, а потом это всё уже в оболочку. Такая пуля уже и летит далеко, и пробивает хорошо. Получается длинная, потому что сталь всё-таки лёгкая, но это уже мелочи. Единственное – это пуля требовательна к качеству изготовления, потому что при наличии двух элементов очень легко получить дисбаланс, что плохо влияет на точность. Из-за этого валовые патроны со стальным сердечником обычно уступают матчевым или охотничьим пулям без такового, но для общевойскового боя их возможностей вполне хватает. Кстати, биметалл оболочки тоже вносит подобную лепту – неравномерность толщины разных слоёв покрытия сказывается.

Сердечник из обычной стали позволяет пробивать листы обычной стали или тонкую броню, чего не всегда хватает. А вот если его заменить на твердосплавный, то тут можно уже на вполне приличные бронелисты замахнуться, вроде плит хороших бронежилетов или бортов бронетранспортёров. Пуля, соответственно, получится бронебойная. По конструкции особых отличий тут чаще всего нет, но стоят они гораздо дороже: цена сердечника из высокоуглеродистой стали или карбида вольфрама плюс большая сложность его обработки. Иногда такие патроны представляют собой просто сердечник в оболочке — удельный вес карбида вольфрама позволяет: он тяжелее свинца. Потом военные решили всё усложнить и придумали промежуточную категорию – патроны повышенной пробиваемости. Именно к ним относятся отечественные 7Н10 и столь любимые Мэттом с «Разрушительного ранчо» зелёные носики. Обычно сердечники тут стальные термоупрочнённые, что с одной стороны сильно повышает бронепробиваемость, с другой – довольно дёшево. Это позволяет сделать такие пули основными, что весьма не лишне в силу широкого распространения разных видов нательной брони. Вообще вся эта классификация довольно условная и меняется со временем – для первой мировой пуля с обычным стальным сердечником уже тянула на бронебойную, а сейчас без термоупрочнённого бойцу может быть уже неуютно.

Отдельно тут можно упомянуть распространённое мнение, что гражданский оборот патронов со стальным сердечником запрещён. На самом деле нет, на рынке вполне себе присутствуют новосибирские патроны с двухэлементным сердечником, являющиеся точной копией армейского патрона 7Н1. Более того, даже пули от армейского 7Н10 повышенной пробиваемости хранить и использовать можно, а вот от 7Н22 или 7Н39 уже нельзя, они официально проходят по документам как бронебойного действия.

Разные виды сердечников

На десерт оставим пули с разными вкусными начинками и интересными эффектами. Вот как раз вокруг них большая часть историй и крутится. В первую очередь это произносимые с придыханием «разрывные пули». Под это определение обычно валят все виды пуль, целостность которых нарушается при попадании в цель. Первой разновидностью таких пуль являются экспансивные, которые увеличивают диаметр при попадании в мягкие ткани за счёт конструкции головной части. К таким относится легендарная пуля «дум-дум». Применение таких пуль для военных действий запрещено Гаагской конвенцией, но, тем не менее, производятся они массово. С одной стороны, нет никаких ограничений на их полицейское применение, а с другой – это самый распространённый тип охотничьих пуль. К ним примыкают пули фрагментирующиеся, которые при попадании разрушаются на мелкие части. Такие тоже используют для охоты, чаще на мелкого зверя, либо же полицейские – такая пуля не пробивает человека навылет и подходит для стрельбы в людных местах. Военные в свою очередь особо и не стремятся всю эту красоту применять – раскрываемость или разрушение пуль обуславливают их невысокую проникающую способность, что критично, поскольку ими не только бронежилет не пробить, но и достать противника за деревянным укрытием может быть проблемой. Да и называть эти пули разрывными в общем-то неверно – по крайней мере, в России разрывными считаются только пули, содержащие заряд взрывчатого вещества. Кроме взрывчатки, пуля имеет внутри ещё инициирующий механизм, который при попадании в цель накалывает капсюль и приводит всю эту миниатюрную адскую машину в действие. Изделие получается довольно сложное и дорогое, при этом эффективность у него сильно уступает эффектности. Броню оно толком не пробивает, взрывчатки внутри немного, что-то всерьёз разрушить этими крохами сложно, а по человеку в свою очередь получается с перебором, ему и обычной пули чаще всего за глаза. Да и нельзя этими пулями по людям стрелять, по той же самой Гаагской конвенции.

Экспансивные пули — это красиво

В общем, самый расцвет применения таких пуль пришёлся на Первую Мировую, причём в авиации – этажерки того времени ими ломались неплохо. Чем дальше, тем больше они уходили в область легенд, а в реальности остались только в виде немногочисленных вариантов крупнокалиберных патронов. Гораздо эффективнее оказалось заменить взрывчатое вещество на зажигательный состав и не взрывать что-то, а поджигать. Топливо, дерево, ткань и ещё много чего, что можно поджечь удачным попаданием. Зажигательные пули, в отличии от разрывных, оказались весьма успешной идеей и массово применяются до сих пор. В принципе, они тоже подпадают под пресловутую конвенцию, но есть одна оговорка – там запрещено применение по людям. Про технику, строения и прочие предметы речи не идёт, так что стрелять по ним можно, ну а если какой боец на пути оказался, то это уже его проблемы. А раз применять собрались по технике и пуля у нас и так сложная, то можно и бронебойный сердечник добавить, пусть будет бронебойно-зажигательная. Или вообще бронебойно-зажигательно-трассирующая, гулять так гулять. Трассирующие – это ещё один тип пуль, который подвинул разрывные, потому что для целеуказания и корректировки трассы оказались удобнее, а в производстве эти пули заметно проще: достаточно поместить в заднюю часть пули трассирующий состав, который будет воспламеняться при выстреле.

Не меньше, а то и больше рассказов ходит про пули со смещённым центром тяжести. Где у пули в норме центр тяжести и куда его надо сместить, рассказчик обычно сказать не может, но обязательно поведает, что, попав в колено, такая пуля может выйти из левой подмышки, превратив всё на своём пути в фарш. И выдают патроны с ней по особому приказу, вместе со ртутным ножом. По факту же это самые обычные пули патронов 5.45х39 и 5.56х45, у которых действительно задняя часть несколько тяжелее – там толщина свинцовой рубашки больше. Момент чисто конструкционный, имевший целью увеличить стабильности пули в полёте. При попадании пули в тело стабилизирующий момент исчезает, и пуля начинает вращаться в мягких тканях. Эффект жуткий, но вот это конвенциями уже не запрещено. Вся разница в поведении американской и советской пули в том, что первая обычно делает один кувырок и в процессе разламывается пополам из-за мягкой латунной оболочки, а вторая нет, потому что покрыта более прочным биметаллом. В итоге у 5.56 насквозь тело часто проходит только более тяжёлая задняя часть, причём уже дном вперёд (передняя часть соответственно остаётся в ране и её осколки надо извлекать дополнительно), а 5.45 проходит целиком, при этом раневой канал получается изогнутым.

Вот так ведёт себя пуля 5.45 в свиной туше

Отсюда и пошла легенда о хаотичном изменении траектории внутри тела. Отклониться на 10-15 сантиметров она вполне может, а вот войти в живот и выйти из шеи – только в рассказах. Усугубляются все эти жуткие эффекты чрезвычайно высокой скоростью пули, которая зачастую при попадании в тело оказывается выше 700 м/с. При такой скорости возникает мощный гидравлический удар – внутриклеточная жидкость не сжимается, поэтому появляется большая временно пульсирующая полость, в ходе сокращения которой рвутся мышцы, повреждаются близлежащие органы и даже могут ломаться кости. Дополняется это всё разрывом клеточных мембран в тканях вблизи раневого канала. По сути, это уже не мышцы, а мёртвое отбитое мясо, которое в ближайшее время начнёт гнить. Эти разрушенные ткани обязательно необходимо удалить, чтобы избежать гангрены. Кстати, отсюда пошла ещё одна легенда – что малоимпульсная пуля является воплощением идеи, что противника выгоднее не убить, а тяжело ранить, чтобы нагрузить вражескую инфраструктуру.

На самом деле, поражающие эффекты новых патронов во многом оказались неожиданными для самих разработчиков. С одной стороны, это дало мощный толчок к исследованию терминальной баллистики высокоскоростных пуль, которой до того пренебрегали, а с другой – породило множество домыслов и легенд.

Ну а в жизни, как это часто бывает, всё оказалось одновременно гораздо проще и гораздо страшнее человеческих выдумок.

Автор: Роман Воронов

Аренда VPS/VDS с быстрыми NVMе-дисками и посуточной оплатой у хостинга Маклауд.

Устройство гильз и патронов.

Растущее количество боевых задач заставляет разработчиков стрелкового оружия постоянно совершенствовать системы вооружения. Повысить точность стрельбы, создать увеличенную мощность и поражающую способность боеприпасов - их основные задачи. А зависит это от тщательного подхода к каждому из элементов боевого патрона: устройству гильзы, материалу пули и составу взрывчатого вещества. Коротко о том, как устроено стрелковое оружие мы рассказывали ранее, сегодня же речь пойдет об устройстве патрона.

Классификация боевых патронов

Применяемые для поражения живой силы и техники боеприпасы классифицируются по нескольким признакам. Важнейшими являются тип используемого оружия и калибр. На основе их все патроны делятся на следующие группы:

- Пистолетные. Калибр 6,5-9 мм.

- Револьверные. 5,2-8 мм.

- Автоматные. 6-8 мм.

- Винтовочные. 6,5-8 мм.

- Крупнокалиберные. 9-14 мм.

Устройство современного патрона

Боевой патрон состоит из 4 элементов: метаемого снаряда (пуля), метательного заряда (порох), капсюля-воспламенителя и гильзы, которая объединяет их.

Поражающая мощь зависит от веса и размера пули, а также от состава порохового заряда, который, воспламеняясь, создает выталкивающую газовую струю, обеспечивающую скорость снаряда.

Конструкция гильзы

Гильза - элемент патрона, соединяющий все его части в одно целое, отвечающий за крепление пули, защиту заряда и капсюльного состава от внешнего воздействия и за обтюрацию пороховых газов. Металлическая оболочка обеспечивает плотное размещение в патроннике, возможность автоматического заряжания, что увеличивает скорострельность, и удобство при хранении и транспортировке боеприпаса.

Гильза оружейная - тонкостенная закрытая с одного конца трубка, предназначенная для помещения метательного заряда.

По форме различаются цилиндрические, пирамидальные и бутылочные гильзы, используемые в различных видах стрелкового оружия. Изготавливаются они из металла:

- гильзовой латуни;

- малоуглеродистой стали, плакированной томпаком (90% меди + 10% цинка);

- стали, покрытой лаком;

- меди.

Устройство гильзы патрона подразумевает следующие элементы:

- Срез - торец для фиксации пули.

- Дульце - зауженный отсек у среза (только у гильз бутылочной формы).

- Скат - конусообразный переход.

- Корпус.

- Донная часть. Самый сложный элемент устройства, включающий в себя металлическое дно с местом под капсюль, наковальню, перегородку с запальным отверстием, создающим узконаправленную огненную струю для воспламенения заряда; донная часть имеет проточку и фланец для извлечения гильзы из патронника.

Капсюль-воспламенитель

Устройство, главной задачей которого является воспламенение пороха.

Представляет собой медный или латунный колпачок, начиненный зажигательной смесью (например, гремучая ртуть + хлорат калия + антимонит) и размещенный в центре донной части гильзы. От удара бойка колпачок разбивается о наковальню и смесь воспламеняется, активируя пороховой заряд.

Устройство пуль

Пуля - это основной функциональный элемент патрона, с помощью которого поражаются техника и живая сила противника. Состоит из 3 частей:

- оболочки, изготовленной из малоуглеродистой стали и в антикоррозийных целях покрытой томпаком;

- рубашки из свинца с добавкой 1-2% сурьмы, необходимой для пластичности при врезании снаряда в каналы ствола;

- остроконечного сердечника из высокоуглеродистых сталей.

Ранее применялись свинцовые сердечники, но с появлением бронежилетов их пробивная мощь перестала соответствовать реалиям современного боя.

Коротко о пулях специального назначения

К снарядам, предназначенным для выполнения специализированных задач, относятся:

- трассирующие;

- зажигательные;

- бронебойные;

- пристрелочные;

- разрывные.

Также имеются пули комбинированного действия, сочетающие одновременно свойства нескольких вышеперечисленных ПСН.

Читайте также: