Соли металлов в природе

Обновлено: 25.06.2024

Металлургия — это наука о промышленных способах получения металлов. Различают черную и цветную металлургию.

Черная металлургия — это производство железа и его сплавов (сталь, чугун и др.).

Цветная металлургия — производство остальных металлов и их сплавов.

Широкое применение находят сплавы металлов. Наиболее распространенные сплавы железа — чугун и сталь.

Чугун — это сплав железа, в котором содержится 2-4 масс. % углерода, а также кремний, марганец и небольшие количества серы и фосфора.

Сталь — это сплав железа, в котором содержится 0,3-2 масс. % углерода и небольшие примеси других элементов.

Легированные стали — это сплавы железа с хромом, никелем, марганцем, кобальтом, ванадием, титаном и другими металлами. Добавление металлов придает стали дополнительные свойства. Так, добавление хрома придает сплаву прочность, а добавление никеля придает стали пластичность.

Основные стадии металлургических процессов:

- Обогащение природной руды (очистка, удаление примесей)

- Получение металла или его сплава.

- Механическая обработка металла

1. Нахождение металлов в природе

Большинство металлов встречаются в природе в виде соединений. Наиболее распространенный металл в земной коре — алюминий. Затем железо, кальций, натрий и другие металлы.

2. Получение активных металлов

Активные металлы (щелочные и щелочноземельные) классическими «химическими» методами получить из соединений нельзя. Такие металлы в виде ионов — очень слабые окислители, а в простом виде — очень сильные восстановители, поэтому их очень сложно восстановить из катионов в простые вещества. Чем активнее металл, тем сложнее его получить в чистом виде — ведь он стремится прореагировать с другими веществами.

Получить такие металлы можно, как правило, электролизом расплавов солей, либо вытеснением из солей другими металлами в жестких условиях.

Натрий в промышленности получают электролизом расплава хлорида натрия с добавками хлорида кальция:

2NaCl = 2Na + Cl2

Калий получают пропусканием паров натрия через расплав хлорида калия при 800°С:

KCl + Na = K↑ + NaCl

Литий можно получить электролизом расплава хлорида лития в смеси с KCl или BaCl2 (эти соли служат для понижения температуры плавления смеси):

2LiCl = 2Li + Cl2

Цезий можно получить нагреванием смеси хлорида цезия и специально подготовленного кальция:

Са + 2CsCl = 2Cs + CaCl2

Магний получают электролизом расплавленного карналлита или хлорида магния с добавками хлорида натрия при 720–750°С:

Кальций получают электролизом расплавленного хлорида кальция с добавками фторида кальция:

Барий получают из оксида восстановлением алюминием в вакууме при 1200 °C:

4BaO+ 2Al = 3Ba + Ba(AlO2)2

Алюминий получают электролизом раствора оксида алюминия Al2O3 в криолите Na3AlF6:

3. Получение малоактивных и неактивных металлов

Металлы малоактивные и неактивные восстанавливают из оксидов углем, оксидом углерода (II) СО или более активным металлом. Сульфиды металлов сначала обжигают.

3.1. Обжиг сульфидов

При обжиге сульфидов металлов образуются оксиды:

2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2

Металлы получают дальнейшим восстановлением оксидов.

3.2. Восстановление металлов углем

Чистые металлы можно получить восстановлением из оксидов углем. При этом до металлов восстанавливаются только оксиды металлов, расположенных в ряду электрохимической активности после алюминия.

Например , железо получают восстановлением из оксида углем:

2Fe2O3 + 6C → 2Fe + 6CO

ZnO + C → Zn + CO

Оксиды металлов, расположенных в ряду электрохимической активности до алюминия, реагируют с углем с образованием карбидов металлов:

CaO + 3C → CaC2 + CO

3.3. Восстановление металлов угарным газом

Оксид углерода (II) реагирует с оксидами металлов, расположенных в ряду электрохимической активности после алюминия.

Например , железо можно получить восстановлением из оксида с помощью угарного газа:

3.4. Восстановление металлов более активными металлами

Более активные металлы вытесняют из оксидов менее активные. Активность металлов можно примерно оценить по электрохимическому ряду металлов:

Восстановление металлов из оксидов другими металлами — распространенный способ получения металлов. Часто для восстановления металлов применяют алюминий и магний. А вот щелочные металлы для этого не очень подходят – они слишком химически активны, что создает сложности при работе с ними.

Алюмотермия – это восстановление металлов из оксидов алюминием.

Например : алюминий восстанавливает оксид меди (II) из оксида:

3CuO + 2Al = Al2O3 + 3Cu

Магниетермия – это восстановление металлов из оксидов магнием.

CuO + Mg = Cu + MgO

Железо можно вытеснить из оксида с помощью алюминия:

При алюмотермии образуется очень чистый, свободный от примесей углерода металл.

Активные металлы вытесняют менее активные из растворов их солей.

Например , при добавлении меди (Cu) в раствор соли менее активного металла – серебра (AgNO3) произойдет химическая реакция:

2AgNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + 2Ag

Медь покроется белыми кристаллами серебра.

При добавлении железа (Fe) в раствор соли меди (CuSO4) на железном гвозде появился розовый налет металлической меди:

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu

При добавлении цинка в раствор нитрата свинца (II) на цинке образуется слой металлического свинца:

3.5. Восстановление металлов из оксидов водородом

Водород восстанавливает из оксидов только металлы, расположенные в ряду активности правее алюминия. Как правило, взаимодействие оксидов металлов с водородом протекает в жестких условиях – под давлением или при нагревании.

CuO + H2 = Cu + H2O

4. Производство чугуна

Чугун получают из железной руды в доменных печах.

Печь последовательно загружают сверху шихтой, флюсами, коксом, затем снова рудой, коксом и т.д.

1- загрузочное устройство, 2 — колошник, 3 — шахта, 4 — распар, 5 — горн, 6 — регенератор

Доменная печь имеет форму двух усеченных конусов, соединенных основаниями. Верхняя часть доменной печи — колошник, средняя — шахта, а нижняя часть — распар.

В нижней части печи находится горн. Внизу горна скапливается чугун и шлак и отверстия, через которые чугун и шлак покидают горн: чугун через нижнее, а шлак через верхнее.

Наверху печи расположено автоматическое загрузочное устройство. Оно состоит из двух воронок, соединенных друг с другом. Руда и кокс сначала поступают в верхнюю воронку, а затем в нижнюю.

Из нижней воронки руда и кокс поступают в печь. во время загрузки руды и кокса печь остается закрытой, поэтому газы не попадают в атмосферу, а попадают в регенераторы. В регенераторах печной газ сгорает.

Шихта — это железная руда, смешанная с флюсами.

Снизу в печь вдувают нагретый воздух, обогащенный кислородом, кокс сгорает:

Образующийся углекислый газ поднимается вверх и окисляет кокс до оксида углерода (II):

CO2 + С = 2CO

Оксид углерода (II) (угарный газ) — это основной восстановитель железа из оксидов в данных процессах. Последовательность восстановления железа из оксида железа (III):

Последовательность восстановления оксида железа (III):

FeO + CO → Fe + CO2

Суммарное уравнение протекающих процессов:

При этом протекает также частичное восстановление примесей оксидов других элементов (кремния, марганца и др.). Эти вещества растворяются в жидком железе.

Чтобы удалить из железной руды тугоплавкие примеси (оксид кремния (IV) и др.). Для их удаления используют флюсы и плавни (как правило, известняк CaCO3 или доломит CaCO3·MgCO3). Флюсы разлагаются при нагревании:

и образуют с тугоплавкими примесями легкоплавкие вещества (шлаки), которые легко можно удалить из реакционной смеси:

1. Общая характеристика элементов металлов

Из \(118\) известных на данный момент химических элементов \(96\) образуют простые вещества с металлическими свойствами, поэтому их называют металлическими элементами .

Металлические химические элементы в природе могут встречаться как в виде простых веществ, так и в виде соединений. То, в каком виде встречаются металлические элементы в природе, зависит от химической активности образуемых ими металлов.

Металлические элементы, образующие химически активные металлы ( Li–Mg ), в природе чаще всего встречаются в виде солей (хлоридов, фторидов, сульфатов, фосфатов и других).

Соли, образуемые этими металлами, являются главной составной частью распространённых в земной коре минералов и горных пород.

В растворённом виде соли натрия, кальция и магния содержатся в природных водах. Кроме того, соли активных металлов — важная составная часть живых организмов. Например, фосфат кальция Ca 3 ( P O 4 ) 2 является главной минеральной составной частью костной ткани.

Металлические химические элементы, образующие металлы средней активности ( Al–Pb ), в природе чаще всего встречаются в виде оксидов и сульфидов.

Металлические элементы, образующие химически неактивные металлы ( Cu–Au ), в природе чаще всего встречаются в виде простых веществ.

|  |  |

| Рис. \(7\). Самородное золото Au | Рис. \(8\). Самородное серебро Ag | Рис. \(9\). Самородная платина Pt |

Исключение составляют медь и ртуть, которые в природе встречаются также в виде химических соединений.

В Периодической системе химических элементов металлы занимают левый нижний угол и находятся в главных (А) и побочных (Б) группах.

Рис. \(13\). Положение металлов в Периодической системе. Знаки металлических химических элементов расположены ниже ломаной линии B — Si — As — Te

В электронной оболочке атомов металлов на внешнем энергетическом уровне, как правило, содержится от \(1\) до \(3\) электронов. Исключение составляют только металлы \(IV\)А, \(V\)А и \(VI\)А группы, у которых на наружном энергетическом уровне находятся соответственно четыре, пять или шесть электронов.

В атомах металлов главных подгрупп валентные электроны располагаются на внешнем энергетическом уровне, а у металлов побочных подгрупп — ещё и на предвнешнем энергетическом уровне.

Радиусы атомов металлов больше, чем у атомов неметаллов того же периода. В силу отдалённости положительно заряженного ядра атомы металлов слабо удерживают свои валентные электроны.

Рис. \(14\). Характер изменения радиусов атомов химических элементов в периодах и в группах. Радиусы атомов металлов существенно больше, чем радиусы атомов неметаллов, находящихся в том же периоде

Главное отличительное свойство металлов — это их сравнительно невысокая электроотрицательность (ЭО) по сравнению с неметаллами.

Рис. \(15\). Величины относительных электроотрицательностей (ОЭО) некоторых химических элементов (по Л. Полингу). ОЭО металлических химических элементов уступает соответствующей величине неметаллических химических элементов

Атомы металлов, вступая в химические реакции, способны только отдавать электроны, то есть окисляться, следовательно, в ходе превращений могут проявлять себя в качестве восстановителей .

Щелочные металлы. Химия щелочных металлов и их соединений

Щелочные металлы расположены в главной подгруппе первой группы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева (или просто в 1 группе в длиннопериодной форме ПСХЭ). Это литий Li, натрий Na, калий K, цезий Cs, рубидий Rb и франций Fr.

Электронное строение щелочных металлов и основные свойства

Электронная конфигурация внешнего энергетического уровня щелочных металлов: ns 1 , на внешнем энергетическом уровне находится 1 s-электрон. Следовательно, типичная степень окисления щелочных металлов в соединениях +1.

Рассмотрим некоторые закономерности изменения свойств щелочных металлов.

В ряду Li-Na-K-Rb-Cs-Fr, в соответствии с Периодическим законом, увеличивается атомный радиус , усиливаются металлические свойства , ослабевают неметаллические свойства , уменьшается электроотрица-тельность .

Физические свойства

Все щелочные металлы — вещества мягкие, серебристого цвета. Свежесрезанная поверхность их обладает характерным блеском.

Кристаллическая решетка щелочных металлов в твёрдом состоянии — металлическая. Следовательно, щелочные металлы обладают высокой тепло- и электропроводимостью. Кипят и плавятся при низких температурах. Они имеют также небольшую плотность.

Нахождение в природе

Как правило, щелочные металлы в природе присутствуют в виде минеральных солей: хлоридов, бромидов, йодидов, карбонатов, нитратов и др. Основные минералы , в которых присутствуют щелочные металлы:

Поваренная соль, каменная соль, галит — NaCl — хлорид натрия

Сильвин KCl — хлорид калия

Сильвинит NaCl · KCl

Глауберова соль Na2SO4⋅10Н2О – декагидрат сульфата натрия

Едкое кали KOH — гидроксид калия

Поташ K2CO3 – карбонат калия

Поллуцит — алюмосиликат сложного состава с высоким содержанием цезия:

Способы получения

Литий получают в промышленности электролизом расплава хлорида лития в смеси с KCl или BaCl2 (эти соли служат для понижения температуры плавления смеси):

2LiCl = 2Li + Cl2

Натрий получают электролизом расплава хлорида натрия с добавками хлорида кальция:

2NaCl (расплав) → 2Na + Cl2

Электролитом обычно служит смесь NaCl с NaF и КСl (что позволяет проводить процесс при 610–650°С).

Калий получают также электролизом расплавов солей или расплава гидроксида калия. Также распространены методы термохимического восстановления: восстановление калия из расплавов хлоридов или гидроксидов. В качестве восстановителей используют пары натрия, карбид кальция, алюминий, кремний:

KCl + Na = K↑ + NaCl

KOH + Na = K↑ + NaOH

Са + 2CsCl → 2Cs + CaCl2

В промышленности используют преимущественно физико-химические методы выделения чистого цезия: многократную ректификацию в вакууме.

Качественные реакции

Качественная реакция на щелочные металлы — окрашивание пламени солями щелочных металлов .

Цвет пламени:

Li — карминно-красный

Na — жѐлтый

K — фиолетовый

Rb — буро-красный

Cs — фиолетово-красный

Химические свойства

1. Щелочные металлы — сильные восстановители . Поэтому они реагируют почти со всеми неметаллами .

1.1. Щелочные металлы легко реагируют с галогенами с образованием галогенидов:

2K + I2 = 2KI

1.2. Щелочные металлы реагируют с серой с образованием сульфидов:

2Na + S = Na2S

1.3. Щелочные металлы активно реагируют с фосфором и водородом (очень активно). При этом образуются бинарные соединения — фосфиды и гидриды:

3K + P = K3P

2Na + H2 = 2NaH

1.4. С азотом литий реагирует при комнатной температуре с образованием нитрида:

Остальные щелочные металлы реагируют с азотом при нагревании.

1.5. Щелочные металлы реагируют с углеродом с образованием карбидов, преимущественно ацетиленидов:

1.6. При взаимодействии с кислородом каждый щелочной металл проявляет свою индивидуальность: при горении на воздухе литий образует оксид, натрий – преимущественно пероксид, калий и остальные металлы – надпероксид.

Цезий самовозгорается на воздухе, поэтому его хранят в запаянных ампулах. Видеоопыт самовозгорания цезия на воздухе можно посмотреть здесь.

2. Щелочные металлы активно взаимодействуют со сложными веществами:

2.1. Щелочные металлы бурно (со взрывом) реагируют с водой . Взаимодействие щелочных металлов с водой приводит к образованию щелочи и водорода. Литий реагирует бурно, но без взрыва.

Например , калий реагирует с водой очень бурно:

2K 0 + H2 + O = 2 K + OH + H2 0

Видеоопыт: взаимодействие щелочных металлов с водой можно посмотреть здесь.

2.2. Щелочные металлы взаимодействуют с минеральными кислотами (с соляной, фосфорной и разбавленной серной кислотой) со взрывом. При этом образуются соль и водород.

Например , натрий бурно реагирует с соляной кислотой :

2Na + 2HCl = 2NaCl + H2↑

2.3. При взаимодействии щелочных металлов с концентрированной серной кислотой выделяется сероводород.

Например , при взаимодействии натрия с концентрированной серной кислотой образуется сульфат натрия, сероводород и вода:

2.4. Щелочные металлы реагируют с азотной кислотой. При взаимодействии с концентрированной азотной кислотой образуется оксид азота (I):

С разбавленной азотной кислотой образуется молекулярный азот:

При взаимодействии щелочных металлов с очень разбавленной азотной кислотой образуется нитрат аммония:

2.5. Щелочные металлы могут реагировать даже с веществами, которые проявляют очень слабые кислотные свойства . Например, с аммиаком, ацетиленом (и прочими терминальными алкинами), спиртами , фенолом и органическими кислотами .

Например , при взаимодействии лития с аммиаком образуются амиды и водород:

Ацетилен с натрием образует ацетиленид натрия и также водород:

Н ─ C ≡ С ─ Н + 2Na → Na ─ C≡C ─ Na + H2

Фенол с натрием реагирует с образованием фенолята натрия и водорода:

Метанол с натрием образуют метилат натрия и водород:

Уксусная кислота с литием образует ацетат лития и водород:

2СH3COOH + 2Li → 2CH3COOLi + H2↑

Щелочные металлы реагируют с галогеналканами (реакция Вюрца).

Например , хлорметан с натрием образует этан и хлорид натрия:

2.6. В расплаве щелочные металлы могут взаимодействовать с некоторыми солями . Обратите внимание! В растворе щелочные металлы будут взаимодействовать с водой, а не с солями других металлов.

Например , натрий взаимодействует в расплаве с хлоридом алюминия :

3Na + AlCl3 → 3NaCl + Al

Оксиды щелочных металлов

Оксиды щелочных металлов (кроме лития) можно получить только к освенными методами : взаимодействием натрия с окислителями в расплаве:

1. О ксид натрия можно получить взаимодействием натрия с нитратом натрия в расплаве:

2. Взаимодействием натрия с пероксидом натрия :

3. Взаимодействием натрия с расплавом щелочи :

2Na + 2NaOН → 2Na2O + Н2↑

4. Оксид лития можно получить разложением гидроксида лития :

2LiOН → Li2O + Н2O

Химические свойства

Оксиды щелочных металлов — типичные основные оксиды . Вступают в реакции с кислотными и амфотерными оксидами, кислотами, водой.

1. Оксиды щелочных металлов взаимодействуют с кислотными и амфотерными оксидами :

Например , оксид натрия взаимодействует с оксидом фосфора (V):

Оксид натрия взаимодействует с амфотерным оксидом алюминия:

2. Оксиды щелочных металлов взаимодействуют с кислотами с образованием средних и кислых солей (с многоосновными кислотами).

Например , оксид калия взаимодействует с соляной кислотой с образованием хлорида калия и воды:

K2O + 2HCl → 2KCl + H2O

3. Оксиды щелочных металлов активно взаимодействуют с водой с образованием щелочей.

Например , оксид лития взаимодействует с водой с образованием гидроксида лития:

Li2O + H2O → 2LiOH

4. Оксиды щелочных металлов окисляются кислородом (кроме оксида лития): оксид натрия — до пероксида, оксиды калия, рубидия и цезия – до надпероксида.

Пероксиды щелочных металлов

Свойства пероксидов очень похожи на свойства оксидов. Однако пероксиды щелочных металлов, в отличие от оксидов, содержат атомы кислорода со степенью окисления -1. Поэтому они могут могут проявлять как окислительные , так и восстановительные свойства.

1. Пероксиды щелочных металлов взаимодействуют с водой . При этом на холоде протекает обменная реакция, образуются щелочь и пероксид водорода:

При нагревании пероксиды диспропорционируют в воде, образуются щелочь и кислород:

2. Пероксиды диспропорционируют при взаимодействии с кислотными оксидами .

Например , пероксид натрия реагирует с углекислым газом с образованием карбоната натрия и кислорода:

3. При взаимодействии с минеральными кислотами на холоде пероксиды вступают в обменную реакцию. При этом образуются соль и перекись водорода:

При нагревании пероксиды, опять-таки, диспропорционируют:

4. Пероксиды щелочных металлов разлагаются при нагревании, с образованием оксида и кислорода:

5. При взаимодействии с восстановителями пероксиды проявляют окислительные свойства.

Например , пероксид натрия с угарным газом реагирует с образованием карбоната натрия:

Пероксид натрия с сернистым газом также вступает в ОВР с образованием сульфата натрия:

6. При взаимодействии с сильными окислителями пероксиды проявляют свойства восстановителей и окисляются, как правило, до молекулярного кислорода.

Например , при взаимодействии с подкисленным раствором перманганата калия пероксид натрия образует соль и молекулярный кислород:

Гидроксиды щелочных металлов (щелочи)

1. Щелочи получают электролизом растворов хлоридов щелочных метал-лов:

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

2. При взаимодействии щелочных металлов, их оксидов, пероксидов, гидридов и некоторых других бинарных соединений с водой также образуются щелочи.

Например , натрий, оксид натрия, гидрид натрия и пероксид натрия при растворении в воде образуют щелочи:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Na2O + H2O → 2NaOH

2NaH + 2H2O → 2NaOH + H2

3. Некоторые соли щелочных металлов (карбонаты, сульфаты и др.) при взаимодействии с гидроксидами кальция и бария также образуют щелочи.

Например , карбонат калия с гидроксидом кальция образует карбонат кальция и гидроксид калия:

1. Гидроксиды щелочных металлов реагируют со всеми кислотами (и сильными, и слабыми, и растворимыми, и нерастворимыми). При этом образуются средние или кислые соли, в зависимости от соотношения реагентов.

Например , гидроксид калия с фосфорной кислотой реагирует с образованием фосфатов, гидрофосфатов или дигидрофосфатов:

2. Гидроксиды щелочных металлов реагируют с кислотными оксидами . При этом образуются средние или кислые соли, в зависимости от соотношения реагентов.

Например , гидроксид натрия с углекислым газом реагирует с образованием карбонатов или гидрокарбонатов:

Необычно ведет себя оксид азота (IV) при взаимодействии с щелочами. Дело в том, что этому оксиду соответствуют две кислоты — азотная (HNO3) и азотистая (HNO2). «Своей» одной кислоты у него нет. Поэтому при взаимодействии оксида азота (IV) с щелочами образуются две соли- нитрит и нитрат:

А вот в присутствии окислителя, например, молекулярного кислорода, образуется только одна соль — нитрат, т.к. азот +4 только повышает степень окисления:

3. Гидроксиды щелочных металлов реагируют с амфотерными оксидами и гидроксидами . При этом в расплаве образуются средние соли, а в растворе комплексные соли.

Например , гидроксид натрия с оксидом алюминия реагирует в расплаве с образованием алюминатов:

в растворе образуется комплексная соль — тетрагидроксоалюминат:

Еще пример : гидроксид натрия с гидроксидом алюминия в расплаве образут также комплексную соль:

4. Щелочи также взаимодействуют с кислыми солями. При этом образуются средние соли, или менее кислые соли.

Например : гидроксид калия реагирует с гидрокарбонатом калия с образованием карбоната калия:

5. Щелочи взаимодействуют с простыми веществами-неметаллами (кроме инертных газов, азота, кислорода, водорода и углерода).

При этом кремний окисляется щелочами до силиката и водорода:

Фтор окисляет щелочи. При этом выделяется молекулярный кислород:

Другие галогены, сера и фосфор — диспропорционируют в щелочах:

Сера взаимодействует с щелочами только при нагревании:

6. Щелочи взаимодействуют с амфотерными металлами , кроме железа и хрома . При этом в расплаве образуются соль и водород:

В растворе образуются комплексная соль и водород:

2NaOH + 2Al + 6Н2О = 2Na[Al(OH)4] + 3Н2

7. Гидроксиды щелочных металлов вступают в обменные реакции с растворимыми солями .

С щелочами взаимодействуют соли тяжелых металлов.

Например , хлорид меди (II) реагирует с гидроксидом натрия с образованием хлорида натрия и осадка гидроксида меди (II):

2NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2↓+ 2NaCl

Также с щелочами взаимодействуют соли аммония.

Например , при взаимодействии хлорида аммония и гидроксида натрия образуются хлорид натрия, аммиак и вода:

NH4Cl + NaOH = NH3 + H2O + NaCl

8. Гидроксиды всех щелочных металлов плавятся без разложения , гидроксид лития разлагается при нагревании до температуры 600°С:

2LiOH → Li2O + H2O

9. Все гидроксиды щелочных металлов проявляют свойства сильных оснований . В воде практически нацело диссоциируют , образуя щелочную среду и меняя окраску индикаторов.

NaOH ↔ Na + + OH —

10. Гидроксиды щелочных металлов в расплаве подвергаются электролизу . При этом на катоде восстанавливаются сами металлы, а на аноде выделяется молекулярный кислород:

4NaOH → 4Na + O2 + 2H2O

Соли щелочных металлов

Нитраты и нитриты щелочных металлов

Нитраты щелочных металлов при нагревании разлагаются на нитриты и кислород. Исключение — нитрат лития. Он разлагается на оксид лития, оксид азота (IV) и кислород.

Например , нитрат натрия разлагается при нагревании на нитрит натрия и молекулярный кислород:

Нитраты щелочных металлов в реакциях могут выступать в качестве окислителей.

Нитриты щелочных металлов могут быть окислителями или восстановителями.

В щелочной среде нитраты и нитриты — очень мощные окислители.

Например , нитрат натрия с цинком в щелочной среде восстанавливается до аммиака:

Сильные окислители окисляют нитриты до нитратов.

Например , перманганат калия в кислой среде окисляет нитрит натрия до нитрата натрия:

Урок 39. Соли

В уроке 39 «Соли» из курса «Химия для чайников» рассмотрим, что из себя представляют соли, разберём их состав, узнаем, на какие группы они делятся и где встречаются в природе.

Вы уже знаете, что оксиды, кислоты и основания в результате различных реакций образуют соли — наиболее многочисленный класс неорганических веществ.

Состав солей

К солям относятся сложные вещества, в состав которых входят атомы металлов и кислотные остатки.

Общая формула солей — MexАy, где Ме — символ какого-либо металла, А — кислотный остаток. Поскольку разных металлов и кислотных остатков известно много, число образованных ими солей огромно — несколько тысяч. А знакомая нам поваренная соль NaCl — только одно вещество из огромного класса солей. Но не следует думать, что все они соленые на вкус, окрашены в белый цвет и растворимы в воде.

Подавляющее большинство солей обладают совсем другим вкусом. К тому же многие соли ядовиты. Соли могут быть окрашены в разные цвета. Известны соли, которые, в отличие от поваренной, нерастворимы в воде.

Теперь вы не удивитесь тому, что к солям относятся, например, мел, которым вы пишите на доске, или марганцовка из домашней аптечки.

На заметку: Ученые предполагают, что слово «соль» происходит от слова «Солнце». Дело в том, что под воздействием теплых солнечных лучей вода некоторых озер постепенно испаряется, оставляя на дне твердое белое вещество. Оно пришлось по вкусу древним людям и прочно вошло в нашу жизнь под названием «соль». Позже это слово стали использовать во множественном числе для обозначения целого класса однотипных веществ, которые вы сейчас изучаете.

Классификация солей

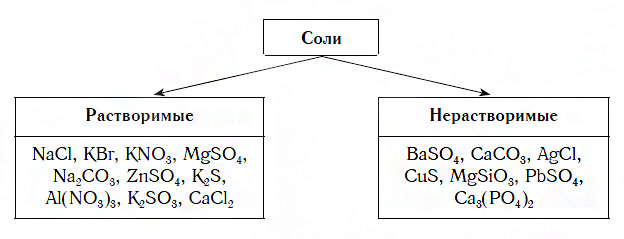

По способности растворяться в воде все соли делятся на две большие группы — растворимые и нерастворимые соли. Примеры солей каждой из этих групп приведены на следующей схеме.

Соли в природе и в повседневной жизни человека

Соли очень широко распространены в природе. Огромное их количество содержится в гидросфере, т. е. в жидкой оболочке нашей планеты — в воде океанов и морей. Морская вода горькая на вкус. Это объясняется наличием в ней растворенных солей. Особенно много их в воде Мертвого моря. Представьте, что в такой воде объемом 1 л содержатся соли массой от 350 до 420 г! Общая же масса солей, растворенных в воде всех морей и океанов нашей планеты, огромна и равна примерно 5·1019 кг. Около 3/4 этой массы приходится на очень важный для нас хлорид натрия NaCl, а оставшуюся четверть составляют соли калия, кальция, магния, железа и других металлов. Вода океанов и морей содержит соли, в состав которых входят атомы большинства известных химических элементов.

Хлорид натрия и хлорид калия в виде минерала сильвинита (рис. 123) содержатся и в твердой оболочке нашей планеты — в земной коре. В некоторых ее участках, расположенных не очень далеко от поверхности, этих солей особенно много. Такие участки суши называются месторождениями. Одно из крупнейших в мире месторождений сильвинита (Старобинское) находится на территории Беларуси (Солигорский район Минской области).

К важнейшим природным солям относятся также карбонат кальция CaCO3, фосфат кальция Сa3(PO4)2 и сульфат кальция СaSO4. Большие залежи карбоната кальция в виде известняка и минерала кальцита встречаются на поверхности земли, а в виде мела — на дне океанов и морей. Обратите внимание: мел, которым вы пишите на доске, — одна из самых распространенных на Земле солей!

Большое число солей используется нами в повседневной жизни. Самая главная соль, которую мы используем в быту, — поваренная, или кухонная, соль NaCl. Она не только улучшает вкус пищи, но и участвует в важных процессах в организме, поддерживающих нашу жизнь. В сутки организму взрослого человека требуется эта соль массой от 6 до 9 г.

Краткие выводы урока:

- Соли — самый многочисленный класс неорганических соединений.

- По способности растворяться в воде соли делятся на растворимые и нерастворимые.

- Соли находят широкое практическое применение.

Надеюсь урок 39 «Соли» был понятным и познавательным. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии.

Урок 25. Соли

В уроке 25 «Соли» из курса «Химия для чайников» узнаем, как правильно называть соли, их состав и научимся составлять химические формулы солей.

Как отмечалось в предыдущем уроке, в реакциях кислот с металлами выделяется простое вещество водород Н2. Кроме водорода, образуются и сложные вещества: ZnCl2, MgSO4 и др. Это представители класса широко распространенных в химии соединений — солей (рис. 102).

Здесь же мы рассмотрим состав солей, научимся составлять их формулы, узнаем, как называть соли.

Cостав солей

Сравним формулы кислот HCl и H2SO4 c формулами солей ZnCl2 и FeSO4. Мы видим, что в этих формулах одинаковые кислотные остатки Cl(I) и SO4(II). Но в молекулах кислот они соединены с атомами водорода Н, а в формульных единицах солей — с атомами цинка Zn и железа Fe. Значит, эти и другие соли можно рассматривать как продукты замещения атомов водорода в молекулах кислот на атомы металлов. Вещества, подобные ZnCl2 и FeSO4, относят к классу солей.

Соли — это сложные вещества, состоящие из атомов металлов и кислотных остатков.

В солях кислотные остатки соединяются с атомами металлов в соответствии с их валентностью. Для составления химической формулы соли необходимо знать валентность атома металла и валентность кислотного остатка. При этом пользуются тем же правилом, что и при составлении формул бинарных соединений. Для солей это правило следующее: сумма единиц валентности всех атомов металла должна быть равна сумме единиц валентности всех кислотных остатков.

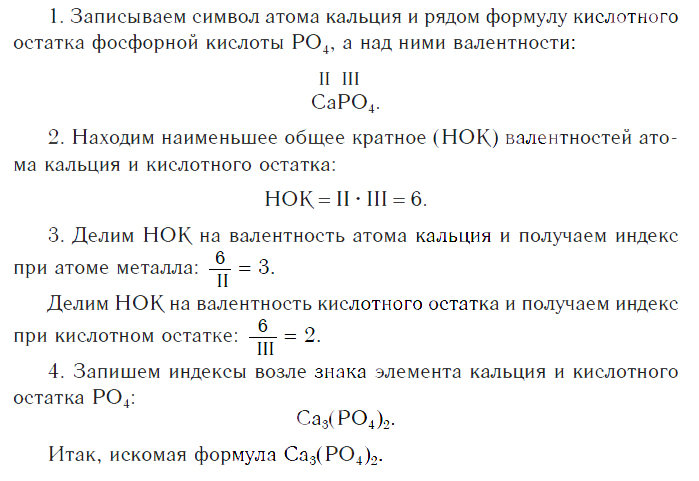

Для примера составим формулу соли, в которую входят атомы кальция и кислотный остаток фосфорной кислоты PO4(III). Кальций проявляет постоянную валентность II, а валентность кислотного остатка PO4 равна III.

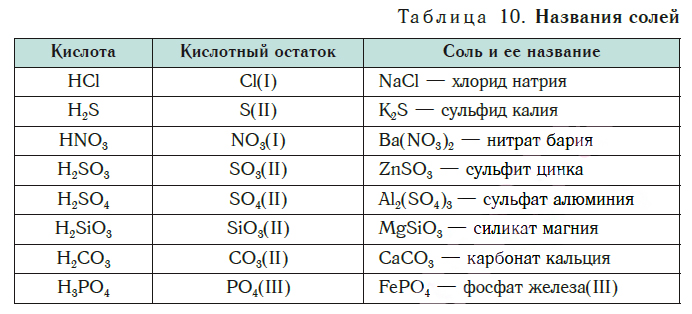

Названия солей

Соли образованы атомами разных металлов и различными кислотными остатками. Поэтому состав солей самый разнообразный. Давайте научимся давать им правильные названия.

Название соли состоит из названия кислотного остатка и названия металла в родительном падеже. Например, соль состава NaCl называют «хлорид натрия».

Если входящий в формульную единицу соли атом металла имеет переменную валентность, то она указывается римской цифрой в круглых скобках после его названия. Так, соль FeCl3 называют «хлорид железа(III)», а cоль FeCl2 — «хлорид железа(II)».

В таблице 10 приведены названия некоторых солей.

Соли — это вещества немолекулярного строения. Поэтому их состав выражают с помощью формульных единиц. В них отражено соотношение атомов металлов и кислотных остатков. Например, в формульной единице NaCl на один атом Na приходится один кислотный остаток Cl.

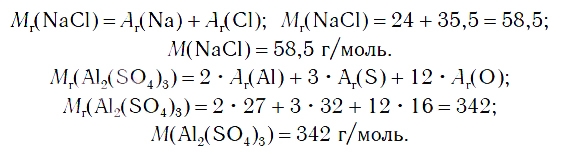

По химической формуле соли можно вычислить ее относительную формульную массу Mr, а также молярную массу M, например:

К солям относится не только поваренная соль (NaCl), но и мел, мрамор (СаСО3), сода (Na2CO3), марганцовка (KMnO4) и др.

- Соли — сложные вещества, которые состоят из атомов металлов и кислотных остатков.

- Соли образуются при замещении атомов водорода в молекулах кислот на атомы металлов.

- Соли — вещества немолекулярного строения.

Надеюсь урок 25 «Соли» был понятным и познавательным. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии.

Читайте также: