Тяжелые металлы 1 класса опасности

Обновлено: 25.06.2024

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ И ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

(издание 2-е, переработанное и дополненное)

Зам. Министра сельского хозяйства Российской Федерации А.Г.Ефремов

10 марта 1992 г.

B настоящих методических указаниях изложены методы отбора проб, подготовки их к анализам и определения тяжелых металлов (цинка, меди, свинца, кадмия и ртути) в пробах почв, продукции растениеводства и кормах.

Методические указания предназначены для использования в работе проектно-изыскательских станций химизации сельского хозяйства и их филиалов и других учреждений, определяющих содержание тяжелых металлов в указанных объектах.

При переработке методических указаний учтены замечания Калининградской, Красноярской, Сумской, Херсонской, Хабаровской областных и Эстонской республиканской станций химизации.

Методические указания подготовили: канд. хим. наук А.В.Кузнецов, канд. с.-х. наук А.П.Фесюн, канд. с.-х. наук С.Г.Самохвалов (ЦИНАО); канд. физ.-мат. наук Э.П.Махонько (НПО "Тайфун").

Первая редакция методических указаний утверждена заместителем Председателя Госагропрома СССР Г.А.Романенко 16.01.89 г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В последние годы уделяется особое внимание проблеме загрязнения окружающей природной среды тяжелыми металлами (ТМ) и другими токсичными элементами.

В связи с возрастающими масштабами техногенного загрязнения окружающей среды ряд тяжелых металлов и токсичных элементов включен в международные и отечественные списки загрязняющих веществ, подлежащих контролю.

По степени опасности химические элементы подразделяются на три класса (ГОСТ 17.4.1.02-83) [1]:

1 - вещества высокоопасные;

2 - вещества умеренноопасные;

3 - вещества малоопасные.

Отнесение химических веществ, попадающих в почву из выбросов, сбросов, отходов, к классам опасности

Мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, бенз(а)пирен

Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром

Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон

Класс опасности химических веществ устанавливается не менее чем по трем показателям в соответствии с приложением 1.

1.2. Специалисты агрохимической службы, научно-исследовательских институтов, проектно-изыскательских станций химизации сельского хозяйства и их филиалов, районных и межрайонных агрохимических лабораторий осуществляют систематический контроль за загрязнением почв сельскохозяйственных угодий и продукции растениеводства тяжелыми металлами в следующих случаях:

1.2.1. При использовании отходов промышленности и коммунального хозяйства в качестве средств химизации сельского хозяйства - известьсодержащие отходы, фосфогипс, осадки сточных вод, компосты из твердых бытовых отходов (ТБО);

1.2.2. При комплексной природоохранной оценке технологий использования средств химизации, в первую очередь при комплексном агрохимическом окультуривании полей;

1.2.3. При интенсивном загрязнении почв сельскохозяйственных угодий и продукции растениеводства выбросами промышленных отходов предприятий, определенном на основании данных инвентаризации источников загрязнения;

1.2.4. При использовании сточных вод, содержащих ТМ и другие токсичные примеси, для орошения сельскохозяйственных угодий.

1.3. Работы по контролю за использованием отходов сточных вод и загрязнением почв сельскохозяйственных угодий техногенными выбросами (п.1.2.1-1.2.3.) проводятся, как правило, по договорам с предприятиями, являющимися источниками загрязнения, а при проведении природоохранной оценки технологий использования средств химизации сельского хозяйства (п.1.2.4.) - по договорам с областными (краевыми, АССР) агропромышленными объединениями.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И КОРМАХ

2.1. Работы по определению содержания ТМ в почвах, продукции растениеводства и кормах проводятся проектно-изыскательскими станциями химизации сельского хозяйства и их филиалами по программам, согласованным с республиканскими объединениями "Сельхозхимия", республиканскими и региональными научно-методическими центрами и областными (республиканскими, краевыми) агропромышленными объединениями.

Работа включается в производственно-финансовый план станции химизации и оплачивается в соответствии с утвержденными нормами выработки и расценками.

2.2. Для обоснованного планирования работ по выявлению и предотвращению накопления ТМ и других токсичных элементов в почве сельскохозяйственных угодий, продукции растениеводства и кормах с целью безопасного и высокопроизводительного ведения сельскохозяйственного производства в условиях техногенного загрязнения проектно-изыскательские станции химизации должны располагать полной информацией о предприятиях - источниках загрязнения и используемых и планируемых к использованию в качестве средств химизации отходах.

2.3. В первую очередь обращается внимание на известь и гипссодержащие отходы (их смеси), отходы промышленности и коммунального хозяйства, используемые в качестве органических удобрений, отходы, применяемые как макро- и микроудобрения. При этом учитывается значимость каждого вида отхода для использования в условиях области (АССР, края, зоны обслуживания).

Проводится максимально возможный сбор информации о физических свойствах, химическом составе отходов, наличии токсичных элементов.

2.4. Планирование работ по изучению загрязнения почв сельскохозяйственных угодий и продукции растениеводства токсичными выбросами предприятий осуществляется на основании следующих показателей:

- снижения урожайности и ухудшения качества урожая сельскохозяйственных культур;

- изменения роста и развития растений;

- негативного влияния выбросов на состояние почвенного плодородия (физико-химические свойства почвы, воздействие на почвенную микрофлору и фауну и др.).

С этой целью проводится сбор информации о выбросах промышленных предприятий. Материалы по запросу областного (краевого, АССР) агропромышленного объединения получают на предприятиях-источниках загрязнения, областных (районных) санитарно-эпидемиологических станциях.

Возможно использование материалов областных (краевых, АССР) территориальных схем охраны природы (ТЕРСКОП), которые в настоящее время составлены для многих областей (материалы имеются в облисполкомах, санэпидемстанциях).

2.5. Проводится оценка существующих условий воздушного переноса промышленных выбросов за длительный период, для чего по данным местных метеостанций строится "роза ветров", а также за период вегетации растений.

Особое внимание уделяется предприятиям цветной и черной металлургии, энергетики, горнодобывающей и химической промышленности.

3. ОТБОР ПРОБ ПОЧВЫ И РАСТЕНИЙ ПРИ ОБЩИХ И ЛОКАЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯХ

3.1. Общие положения

Термины и определения, используемые в методических указаниях, и их пояснения приведены в приложении 2.

Отбор проб почвы и растений проводится в районах воздействия промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и транспортных источников загрязнения при контроле санитарно-гигиенического состояния с.-х. угодий и растительной продукции.

3.2. Аппаратура, материалы, реактивы:

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 19596-87. - Примечание изготовителя базы данных.

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 23707-95. - Примечание изготовителя базы данных.

- ножи из полиэтилена или полистирола;

- сита почвенные с диаметром отверстий 2 мм по ГОСТ 3584-73*;

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 6613-86. - Примечание изготовителя базы данных.

- ступки и пестики фарфоровые по ГОСТ 9147-80;

- банки стеклянные широкогорлые с притертыми пробками вместимостью 500, 800, 1000 см;*

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

- банки или коробки из пищевого полиэтилена, полистирола;

- шпатели металлические по ГОСТ 19126-79*;

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 19126-2007, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

- шпатели пластмассовые по ГОСТ 19126-79;

- бумага оберточная по ГОСТ 8273-75;

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 892-89. - Примечание изготовителя базы данных.

- пакеты или пленка полиэтиленовая;

- сушильный шкаф, обеспечивающий поддержание заданного температурного режима 40-150 °С с погрешностью ±5 °С;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Инструменты, используемые при отборе проб, должны быть тщательно очищены от ржавчины. Не следует употреблять оцинкованные ведра, медные изделия, эмалированные тазы, окрашенные инструменты, содержащие тяжелые металлы.

Особого внимания заслуживает правильный выбор упаковочного материала для предотвращения загрязнения тяжелыми металлами проб, взятых в поле. Пробы почв помещают в мешочки из отбеленной хлопчатобумажной ткани. Мокрые пробы отбирают в полиэтиленовые мешочки и после доставки с поля незамедлительно сушат в проветриваемом помещении.

3.3. Отбор проб почвы

3.3.2. Образцы почв отбираются два раза в год: весной - после схода снега и осенью - во время уборки урожая. Для контроля загрязнения ТМ отбор проб почв проводят не менее 1 раза в 3 года.

3.3.3. В каждом хозяйстве обследуется 3-5 полей занятых основными культурами. Размер пробной площадки при однородном почвенном покрове колеблется от 1 до 5 га, а при неоднородном почвенном покрове - от 0,5 до 1 га. С каждой из этих площадок отбирается не менее 1 объединенной пробы.

3.3.4. На пахотных почвах точечные пробы отбирают на глубину пахотного слоя, на сенокосах и пастбищах - на глубину до 25 см через интервалы 0-5, 5-10, 10-20 (25) см. Для контроля загрязнения легкомигрируюшими веществами точечные пробы отбирают по генетическим горизонтам на всю глубину почвенного профиля [3]. При отборе проб под зерновыми и пропашными культурами, а также под виноградниками необходимо в равной мере захватить рядки и междурядья. В садах пробы отбирают примерно в 1 м от ствола дерева.

Классы элементов (металлов) по степени опасности (токсичности) в разных странах и у разных исследователей

1. Классы опасности по СанПин 2.1.4.1074-01. Вода. Санитарные правила, нормы и методы безопасного водопользования населения. Министерство здравоохранения РФ, М. 2004г., обозначены в таблице как: 1- класс, 2-класс, 3-класс, 4-класс.

2. Классы опасности элементов (США,1998г из Экологического вестника России,

№ 5 1998г.), обозначены в таблице как: А, В, С, Д.

3. Классы (по данным Свирко,В.Г. Розанов 1984, С.Р. Крайнов и В.М. Швец 1987) обозначены как: 1, 2, 3.

4. Классы по « Критериям… МООС и ПР РФ,1992г обозначены как: МООС

| 1- класс | Be,Hg, P. | |

| As Cd Hg Pb Se Zn F Be Ta P | Бензопирен | |

| А | AsBa CdCr Cu F Pb Hg Se | нитраты, нитриты |

| МООС | Be Hg Ga | Бензопирен |

| 2-класс | Al,Ba,B,Cd,Mo,As,Pb,Se,Sr,Тl,Nb,Te,Li,Sb,W, Ag,Bi,Co,Rb,Si,Na, | Цианиды, роданиды,бромид-ион,персульфат-ион,перекись водорода. |

| B Co Ni Mo Cu Sb Cr Br Bi Si Li Nb | 4-х хлористый углерод | |

| В | Al Mo Ni Ag Na Zn | цианиды, сульфаты |

| МООС | Al Ba B Cd Mo As Pb Se Sr | нитриты, цианиды |

| 3 класс | Fe,Mn,Cu,Ni,Cr,Zn,NH4,Cr, | Хлор-ион |

| Ba V W Mn Sr, Fe | Ацетофенол,нитрит, нитрат, аммоний | |

| С | Сa Fe Li Mg Mn K Si Br Cl J | CO, хлориды, озон |

| МООС | Ni Cr Cu Mn Zn | аммоний,нитраты, фенолы нефтепродукты, фосфаты |

| 4 класс | Eu, H2 S, | Сульфат-ион,хлориды |

| SO Cl | ||

| Д | Sb Be Co Sn Th V |

Приложение 2

Предельно допустимые концентрации элементов

Безопасного водопользования населения.

СанПин 2.1.4.1074-01г. Министерство здравоохранения РФ, М. 2004г

| Элементы | ПДК, мг/л | Класс | Элементы | ПДК Мг/л | Класс |

| 1.Бериллий 2.Ртуть 3.фосфор | Be Hg P | 0.0002 0.0005 1.0 | 26. Бромид-ион 27.персульфат-ион 28.Перекись вод-да 29. Стронций | Br H2 O2 Sr | 0.2 0.5 0.1 7.0 |

| 4. Алюминий 5. Барий 6. Бор 7. Кадмий 8. Молибден 9. Мышьяк 10. Свинец 11. Селен 12. Цианиды 13. Таллий 14. Ниобий 15. Теллур 16. Литий 17.Сурьма 18. Вольфрам 19. Серебро 20. Висмут 21. Кобальт 22. Рубидий 23. Кремний 24. Натрий 25. Роданид-ион | Al Ba B Cd M As Pb Se CN Tl Nb Te Li Sb W Ag Bi Co Rb Si Na Ro | 0.5 0.1 0.5 0.001 0.25 0.05 0.03 0.01 0.035 0.0001 0.01 0.01 0.03 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 10.0 200.0 0.1 | |||

| 30 .Железо 31. Марганец 32 Медь 33. Никель 34. Хром 35. Цинк 36. Ванадий 37 Аммоний 38. Хром – 5вал. 39 хлорид | Fe Mn Cu Ni Cr Zn V NН4 Cr Cl | 0.3 0.1 1.0 0.1 0.05 3.0 0.1 2.0 0.5 0.2 | |||

| 40. сульфат-ион 41. хлориды 42. сероводород 43. европий | SO4 Cl Н2 S Eu | 500.0 350.0 0.003 0/3 | |||

| 44 минерализация 45 окисляемость 46 нефтпродукты 47. пов.активн.в-ва 48 фенольн. Индекс 49 фтор* 50 жесткость 51. рН 52 уран | M F U | 1000. 5.0 0.1 0.5 0.25 0.7-1.5 7.0 6-9 0.02** | - - - - - - - - |

*ПДК фтора по ГОСТ 2874-82

Приложение 3

Оценка санитарно-гигиенической опасности загрязнения питьевой воды и источников питьевого водоснабжения химическими веществами

По табл.2.3.2 «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» МООС и ПР РФ, М.,1992г (30 11 1992г, Данилов - Данильянц).

| Токсические элементы По классам опасности | Параметры | Относительно удовлетворит. Ситуация | |

| Эколог. бедствие, статья 59 | Чрезвычаяйна экологич. ситуация, с. 58 | ||

| ПЕРВЫЙ класс: бериллий, ртуть, фосфор и др. | Более 3 ПДК | 2-3 ПДК | В пределах ПДК |

| ВТОРОЙ класс: алюминий, барий, бор, кадмий, молибден, мышьяк, свинец, селен, стронций, цианиды и др. | Более 10 ПДК | 5-10 ПДК | В пределах ПДК |

| ТРЕТИЙ и ЧЕТВЕРТЫЙ класс: никель, аммоний, хром, медь, марганец, цинк, ванадий, железо и др. | Более 15 ПДК | 10-15 ПДК | В пределах ПДК |

| Физико-химические свойства: рН | Меньше 4 | 4-5,2 | 7 (6-8??) |

Класс опасности по СанПин (СанПин 2.1.4.1074-01 от 2004г)

Металлы тяжелые– с плотностью 8 тысяч кг на кубический метр. Почти все металлы тяжелые (М.Т) - токсичны. Антропогенное рассеивание М.Т: Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg, Pt, Ag, W, Fe, Au, Mn. ( в том числе в виде солей) в биосфере приводит к отравлению или угрозе отравления живого. (Реймерс Н.Ф. «Природопользование», Мысль, М. 1990г)

Приложение 4

Предельно допустимые концентрации элементов, загрязняющих природные воды при ДПИ (по разным источникам) мг/л

| Элементы | Свирко* | Гост** 2874-82 | ВОЗ-92*** | США-98**** | БГП- 85. ***** | ТЕРКСОП Рыба ****** | ВСЕГИН ГЕО Рыба*** **** |

| Мышьяк | 0 05 | 0 .05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |

| Кадмий | 0.01 | - | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |

| Ртуть | 0.0005 | - | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.0001 | 0.0001 |

| Свинец | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.003-0.1 | 0.01 | 0.1 |

| Селен | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | - | - |

| Цинк | 0.01 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 0.01 | 0.01 |

| Фтор | 1.5 | 0.7-1.5 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

| Бериллий | 0.0002 | 0.0002 | - | - | - | - | - |

| Таллий | 0.0001 | - | - | - | - | - | - |

| Фосфор | - | - | 0.4? | - | - | - | |

| Бор | 0.5 | - | 0.3 | - | 0.5 | - | 0.1 |

| Кобальт | 0.01 | - | - | - | 0.1-0.01 | - | 0.01 |

| Никель | 0.01 | - | 0.02 | 0.15 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |

| Молибден | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | - | 0.0004 |

| Медь | 0.01 | 1.0 | 1-2.0 | 1.3 | 0.1-1.0 | 0.001 | 0.01 |

| Сурьма | - | - | |||||

| Хром | 0.1 (0.05) | - | 0.06 | 0.1 | 0.1-0.5 | 0.001 | 0.3? |

| Бром | 0.2 | - | - | - | 0.2 | - | 0.1 |

| Висмут | 0.1 | - | - | - | 0.5 | - | - |

| Кремний | - | - | - | - | 1.5 | - | - |

| Литий | 0.03 | - | - | - | 0.03 | - | - |

| Ниобий | 0.01 | - | - | - | - | - | - |

| Алюминий | - | 0.5 | 0.2 | 0.05-0.2 | 0.2 | 0.08 | - |

| Барий | 0.1 | - | 0.7 | 1.0 | 0.6 | - | - |

| Ванадий | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.001 | 0.001 |

| Вольфрам | 0.1 | - | - | - | 0.5 S | - | - |

| Марганец | 0/1 | 0/1 | 0/5 | - | 1-10 | - | 0.01 |

| Стронций | 7/0 | - | - | - | 2-13 | - | - |

| Железо | 0/3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | - |

| уран 238 | 1.7х10 -6 г/л | - | - | - | - | - | - |

| Торий | - | - | - | - | 0.1? | - | - |

| Радон | - | - | - | 100бк/м 3 воздух | 1.85 бк/л | - | - |

| цезий 137 | 560 бкр/л | - | - | - | - | - | - |

| иод 131 | 74 бкр/л | - | - | - | - | - | - |

| Полоний 210 | 27 бкр/л | - | - | - | - | - | - |

| Сульфат-ион | - | 500.0 | 250.0 | 250.0 | 500.0 | 100.0 | - |

| Хлор | - | 350.0 | 250.0 | 250.0 | 300.0 | 300.0 | - |

| рН | - | 6-9 | 6.5-8.5 | - | - | 6.5-8.5 | - |

| Магний | - | - | - | 0.1 | 15.0 | 50.0 | - |

| Минерали- зация | - | 1000.0 | 1000.0 | 500.0 | - | - | - |

| Жесткость | - | 7.0 | - | - | - | - | - |

По нормам радиоактивной безопасности НРБ-99. для урана норма 04 - 1.7 х 10 -6 г/л, или 17 мкг/л

* Свирко, В. Г., Розанов 1984, С.Р. Крайнов и В.М. Швец 1987г777.

** ГОСТ РФ № 2874-82г «Вода питьевая

*** Руководство Всемирной организации здравохранения?? 1992г

**** Стандарты питьевой воды, США, «Экологический вестник России» № 5, 1998г.

***** Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А «Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде» Справочник, Химия, Л. 1985г.

******* «Требования к экогеологическим исследованиям и картографии» м-ба 1:200 000. М. 1990г.

Тяжелые металлы

Наибольшую опасность для состояния окружающей среды и здоровья человека представляет загрязнение воздушного бассейна. Перенос загрязняющих веществ на большие расстояния осуществляется главным образом за счет общей циркуляции атмосферы. Поступающие в нее примеси могут распространяться воздушными потоками на расстояние от нескольких сотен до нескольких тысяч километров. Так, например, тяжелые металлы в виде аэрозолей при среднем времени их пребывания в нижней тропосфере, равном 5 суткам, могут быть перенесены на расстояние до3000 км, а в верхней тропосфере и на значительно большее расстояние.

В вещественном составе атмосферных загрязнителей — оксиды углерода, серы, азота, тяжелые металлы, углеводороды, летучие органические соединения, пыль, радиоактивные элементы, болезнетворные микроорганизмы и т.д. Удельный вес различных примесей в загрязнении окружающей среды не является одинаковым. Существуют данные Баттелевского института о том, что в 1970–1971 гг. первое место во «вкладе» отдельных веществ в загрязнение окружающей среды занимали тяжелые металлы (Новиков и др., 1978). Л.Г. Бондарев (Бондарев, 1984) приводит данные о вещественном составе золы ископаемого топлива. Так, в каменноугольной золе установлено наличие 70 элементов: в 1 т золы в среднем содержится по200 гцинка и олова,300 гкобальта,400 гурана, по500 ггермания и мышьяка, максимальное содержание стронция, ванадия, цинка и германия может достигать10 кгна 1 т. Зола нефти содержит много ванадия, молибдена, никеля. Зола торфа — уран, кобальт, медь, никель, цинк, свинец.

Металлы содержатся в большинстве видов промышленных, энергетических и автотранспортных выбросов в атмосферу и являются индикаторами техногенного воздействия этих выбросов на окружающую среду (Ревич и др., 1990; Трофимов и др., 2002).

Негативное влияние тяжелых металлов на живые организмы и здоровье человека проявляется не только в прямом воздействии высоких концентраций, но и в отдаленных последствиях, связанных с их кумулятивным эффектом (Вредные…, 1988, 1989; Ревич и др., 1990; Протасов и др., 1995). Таким образом, тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах.

В современной литературе существуют различные точки зрения о том, какие элементы можно отнести к тяжелым металлам. В химической и технической литературе критериями для выделения тяжелых металлов служат их атомная масса и плотность. Так, в «Справочнике по элементарной химии» под ред. А.Т. Пилипенко (Справочник…, 1977) к тяжелым металлам отнесены элементы Периодической системы Д.И. Менделеева с атомной массой свыше 50 атомных единиц и плотностью более 5 г/см3, т.е. большей, чем у железа (Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sn, Sb, V, Hg и др.). Таких элементов насчитывается 43. Десять из них наряду с металлическими свойствами обладают признаками неметаллов (представители главных подгрупп VI, V, IV, III групп Периодической системы, являющиеся р-элементами). Ю.В. Алексеев (Алексеев, 1987) предлагает считать тяжелыми металлы с атомной массой более 40.

В геоэкологии и природопользовании, кроме физико-химических, свойств элементов, учитывается их токсичность для живых организмов, стойкость и способность накапливаться во внешней среде. Ю.А. Израэль к тяжелым металлам, контроль за которыми необходимо производить в биосферных заповедниках, относит Pb, Hg, Cd, As (Израэль, 1979). По решению Целевой группы по выбросам тяжелых металлов (Европейская экономическая комиссия ООН), занимающейся сбором и анализом информации о выбросах загрязняющих веществ в европейских странах, к тяжелым металлам отнесены Zn, As, Se и Sb. По классификации Н.Ф. Реймерса (Реймерс, 1990, 1992), тяжелыми следует считать металлы с плотностью более 8 г/см3 и обладающих токсическим воздействием на живые организмы. К таким Н.Ф. Реймерс относит Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg. В прикладных исследованиях геоэкологического характера к этому списку добавляются обычно Ag, W, Fe, Mn, V и некоторые другие элементы.

Суммируя сведения литературных источников, можно выделить следующие свойства тяжелых металлов с геоэкологической точки зрения (Израэль, 1979; Реймерс, 1990, 1992; Никитин, 2000; Трофимов и др., 2002):

- высокая биохимическая активность большинства тяжелых металлов;

- токсичность – отрицательное воздействие на физиологические функции организмов, состояние жизнеобеспечивающих природных сред всех тяжелых металлов в повышенных (токсических) концентрациях;

- высокая кумулятивная способность (тенденция к биоконцентрированию); трудность выведения из организма и окружающей среды;

- высокая миграционная способность;

- атомная масса выше 40, плотность более 5 г/см3.

Все загрязняющие вещества в соответствии подразделяются на классы токсикологической опасности по степени вредного воздействия на здоровье человека (табл. 1).

Таблица 1. Классы опасности (токсичности) элементов (СанПиН 2.1.7.1287-03)

Влияние тяжёлых металлов на организм человека

Значительная доля тяжёлых металлов проникает в почву от источников домашнего и городского хозяйства. В связи с тем, что проблема загрязнения окружающей природной среды тяжёлыми металлами и воздействии их на организм человека являете» актуальной для нашего региона.

Ключевые слова: тяжёлый металл, проблема загрязнения окружающей среды, загрязнение почвы, организм человека.

В условиях активной антропогенной деятельности загрязнение почв тяжёлыми металлами стало особо острой проблемой. Тяжёлые металлы беспрепятственно могут попадать в растения, организмы животных, человека через пищу и в больших количествах оказывают очень пагубное воздействие как на организм в целом, так и на отдельные органы.

Доклад «Влияние тяжёлых металлов на организм человека» (на примере анализа почв отдельного района в 12, 13, 14, 16 и 16 а микрорайонах) представляет собой исследовательскую работу студентов по изучению почв на содержание тяжелых металлов и влиянии их на организм человека.

В соответствии с ГОСТом тяжелые металлы, по степени опасности, разделяются на три класса опасности:

1. класс опасности: мышьяк, кадмий, ртуть, бериллий, силен, свиной, цинк

2. класс опасности: кобальт, хром, медь, молибден, никель, сурьма.

3. класс опасности: ванадий, барий, вольфрам, марганец, стронций.

При превышении концентрации тяжелых металлов ПДК приводит к серьёзным последствиям, в организме происходят необратимые изменения.

Значительная доля тяжёлых металлов проникает в почву от источников домашнего и городского хозяйства.

В связи с тем, что проблема загрязнения окружающей природной среды тяжёлыми металлами и воздействии их на организм человека являете» актуальной для нашего региона. И что серьёзным изучении данного вопроса до сих пор никто не занимался, директором клуба «Эксперимент» Комковым В. Е., была проведена экспериментальная работа, которую в основном проводили исследовательская группа. Основную часть группы составили студенты НИК», экологи (специальность 3201).

C целью получить наиболее точную информацию о загрязнении почвы города Нефтеюганска тяжёлыми металлами мы выбрали отдельный район дли его тщательного обследования. Обследовали мы район с помощью взятия проб почвы.

Пробы почвы были отобраны около подъездов, на детских площадках и территорий школ, в подвалах, а также на остановках и магазинах. Пробы отбирались в герметичные пластиковые коробочки, которые нумеровались.

В ходе подготовки образца к химическому анализу выделяются следующие основные процессы: высушивание, дробление, просеивание и измельчение.

Анализ почвы производится на эмиссионном спектроскане. Главное достоинство эмиссионного спектрографа состоит в том, что на нем возможно определение многих элементов одновременно с помощью рентгеновской трубки, которая возбуждает атомы исследуемого вещества.

Если на спектрограмме пик элемента приходится на отметку выше 4096 импульсов в секунду, то в данной пробе концентрация данного элемента выше ПДК и начинает оказывать пагубное действие на организм человека.

В своей экспериментальной работе мы сравнивали среднее содержание каждого металла в отдельности и изучали его действия на организм.

После чего мы пришли к такому выводу: где пробы превышают предельно допустимую концентрацию, в тех микрорайонах заболеваемость повышенная. Это связано с тем, что пыль в подъездах домов, в которой содержится большое содержание вредных твердых металлов, имеет прямой доступ в легкие человека, осаждаются на них и приводят к заболеваниям, а так же пыль поднимается в микрорайонах при неблагоприятной розе ветров, попадает в квартиры и организм человека соответственно. Помимо этого, обладает повышенным уровнем радиации 30–35 микрорентген в час в воздухе в подвалах, квартирах, что указывает на наличие примеси радиоактивных строительных материалов.

Данная работа по экологическому мониторингу микрорайонов города является пионерной ранее никогда не проводившейся. В планах лабораторий центра «Эксперимент» продолжение этой работы: многократное измерение данных параметров и составление экологических карт. При выявлении объектов городского хозяйства, имеющих повышенный радиационный фон и другие загрязнения выше норм ПДК, будет проводиться более тщательное исследование с передачей информации муниципальным властям для принятия решений.

Данная работа является обобщением как теоретического, так и практического материала.

Его можно использовать:

— как методику для проведения дальнейших исследований;

— для оценки состояния почв воздуха,

— для прогнозирования антропогенных изменений состояния почвы.

- Гусакова Н. В. Техносферная безопасность: физико-химические процессы в техносфере: учебное пособие/Н. В. Гусакова. — Москва: ИНФРА-М, 2015. — 84 м.

- Никифорова Л. О. Влияние тяжёлых металлов на процессы биохимического окисления органических веществ/Л. О. Никифорова, Л. М. Белопольский — Бином, Лаборатория знаний, 2013. — 80 с.

Основные термины (генерируются автоматически): организм человека, класс опасности, металл, городское хозяйство, проблема загрязнения, значительная доля, окружающая природная среда, отдельный район, экспериментальная работа.

Тяжелые металлы в отходах черной металлургии

Первые свидетельства того, что человек занимался металлургией, относятся к 5-6 тысячелетиям до н.э. и были найдены в Майданпеке, Плочнике и других местах в Сербии (в том числе медный топор 5500 лет до н.э., относящийся к культуре Винча ) [1], Болгарии (5000 лет до н.э.), Палмеле (Португалия), Испании, Стоунхендже (Великобритания). Однако, как это нередко случается со столь давними явлениями, возраст не всегда может быть точно определен. В культуре ранних времен присутствуют серебро, медь, олово и метеоритное железо, позволявшие вести ограниченную металлообработку. Так, высоко ценились «Небесные кинжалы» – египетское оружие, созданное из метеоритного железа 3000 лет до н.э.. Но, научившись добывать медь и олова из горной породы и получать сплав, названный бронзовый, люди в 3500 годы до н.э. вступили в Бронзовый век. Получение железа из руды и выплавка металла было гораздо сложнее. Считается, что технология была изобретена хеттами примерно в 1200 году до н.э., что стало началом Железного века. Секрет добычи и изготовления железа стал ключевым фактором могущества филистимлян. Следы развития черной металлургии можно отследить во многих прошлых культурах и цивилизациях. Сюда входят древние и средневековые королевства и империи Среднего Востока и Ближнего Востока, древний Египет и Анатолия (Турция), Карфаген, греки и римляне античной и средневековой Европы, Китай, Индия, Япония и т.д. Нужно заметить, что многие методы, устройства и технологии металлургии первоначально были придуманы в Древнем Китае, а потом и европейцы освоили это ремесло (изобретя доменные печи, чугун, сталь, гидромолоты и т.п.). Тем не менее, последние исследования свидетельствуют о том, что технологии римлян были гораздо более продвинутыми, чем предполагалось ранее, особенно в области горной добычи и ковки.

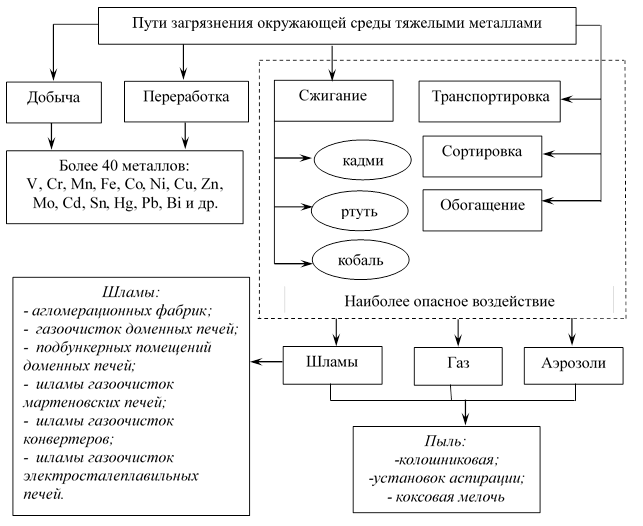

Тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах (рис. 1). Термин тяжелые металлы, характеризующий широкую группу загрязняющих веществ, получил в последнее время значительное распространение. Количество элементов, относимых к группе тяжелых металлов, изменяется в широких пределах. В качестве критериев принадлежности используются многочисленные характеристики: атомная масса, плотность, токсичность, распространенность в природной среде, степень вовлеченности в природные и техногенные циклы. В некоторых случаях под определение тяжелых металлов попадают элементы, относящиеся к хрупким (например, висмут) или металлоидам (например, мышьяк).

Рис. 1 Схема загрязнения окружающей среды

Немаловажную роль в категорировании тяжелых металлов играют следующие условия: их высокая токсичность для живых организмов в относительно низких концентрациях, а также способность к биоаккумуляции и биомагнификации. Практически все металлы, попадающие под это определение (за исключением свинца, ртути, кадмия и висмута, биологическая роль, которых на настоящий момент не ясна), активно участвуют в биологических процессах, входят в состав многих ферментов. По классификации Н.Реймерса (1931 – 1993), тяжелыми следует считать металлы с плотностью более 8 г/см 3 . Таким образом, к тяжелым металлам относятся Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg.

В работах Ю.А. Израэля (1930) в перечне химических веществ, подлежащих определению в природных средах на фоновых станциях в биосферных заповедниках, в разделе тяжелые металлы поименованы Pb, Hg, Cd, As. С другой стороны, согласно решению целевой группы по выбросам тяжелых металлов, работающей под эгидой Европейской Экономической Комиссии ООН и занимающейся сбором и анализом информации о выбросах загрязняющих веществ в европейских странах, только Zn, As, Se и Sb были отнесены к тяжелым металлам. По определению Н. Реймерса отдельно от тяжелых металлов стоят благородные и редкие металлы, соответственно, остаются только Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg. В прикладных работах к числу тяжелых металлов чаще всего добавляют Pt, Ag, W, Fe, Au, Mn [3], [4] (табл. № 1).

Читайте также: