Укажите на какие группы подразделяются металлы

Обновлено: 01.06.2024

Определение металлов можно дать с позиций химии, физики и техники.

В химии металлы — это химические элементы, находящиеся в левой части периодической системы элементов Д. И. Менделеева, которые обладают особым механизмом взаимодействия валентных электронов (ионов) с ядром как в самих металлах, так и при вступлении в химические реакции с другими элементами, в том числе с металлами.

Физика характеризует металлы как твердые тела, обладающие цветом, блеском, способностью к плавкости (расплавлению) и затвердеванию (кристаллизации), тепло- и электропроводностью, магнитными и другими свойствами.

В технике металлы — это конструкционные материалы, обладающие высокой обрабатываемостью (ковкостью, штампуемостью, обрабатываемостью резанием, паяемостью, свариваемостью и др.), прочностью, твердостью, ударной вязкостью и рядом других ценных свойств, благодаря которым они находят широкое применение.

Русский ученый М. В. Ломоносов (1711 — 1765), исследуя металлы и неметаллы в своем труде «Первые основания металлургии или рудных дел», дал металлам определение: «Металлом называется светлое тело, которое ковать можно. Таких тел находим только шесть: золото, серебро, медь, олово, железо и свинец». Это определение М. В. Ломоносов дал в 1773 г., когда известны были только шесть металлов.

Из металлов, добываемых из недр земли, получают большую группу конструкционных материалов, применяемых в различных отраслях промышленности. В природе одни металлы встречаются в чистом, самородном виде, другие — в виде оксидов (соединений металла с кислородом), нитридов и сульфидов, из которых состоят различные руды этих металлов.

Самыми распространенными металлами, применяемыми в качестве конструкционных материалов, являются железо, алюминий, медь и сплавы на основе этих металлов.

К металлам относятся более 80 элементов периодической системы Менделеева. Все эти металлы подразделяются на две большие группы: черные металлы и цветные металлы.

Характерными признаками черных металлов являются темно-серый цвет, блеск, высокие плотность и температура плавления, твердость, прочность, вязкость и полиморфизм (аллотропия). По физикохимическим свойствам черные металлы подразделяют на пять групп:

- железистые (железо, кобальт, никель, марганец);

- тугоплавкие (вольфрам, рений, тантал, молибден, ниобий, ванадий, хром, титан и др.);

- урановые — актиниды (уран, торий, плутоний и др.);

- редкоземельные — лантаниды (лантан, церий, иттрий, скандий и др.);

- щелочно-земельные (литий, натрий, калий, кальций и др.).

Из этих пяти групп черных металлов особенно широкое применение в промышленном производстве находят железистые и тугоплавкие металлы.

Железистые металлы, кроме марганца, называют еще ферромагнетиками. Ферромагнетики способны намагничиваться и притягивать металлы своей группы.

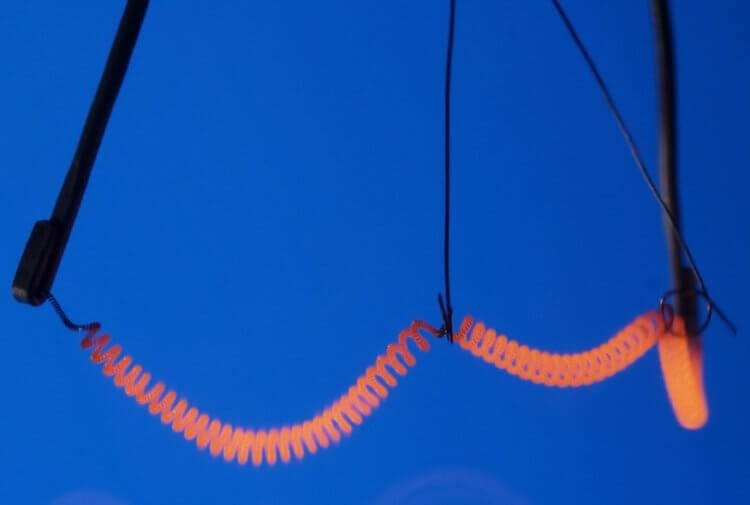

К тугоплавким относятся металлы, которые имеют температуру плавления выше температуры плавления железа (1 539 °С): титан — 1 667 °С, ванадий — 1 902 °С, хром — 1 903 °С, молибден — 2 615 °С, ниобий — 2 460 °С, тантал — 2 980 °С, вольфрам — 3 410 °С. Тугоплавкие металлы в основном применяются как легирующие элементы в производстве жаропрочных, жаростойких, теплостойких и специальных сплавов, в том числе твердых сплавов и высоколегированных сталей.

2. Строение металлов

Атомно-кристаллическая структура металлов. Как известно, все вещества состоят из атомов, в том числе и металлы. Каждый металл (химический элемент) может находиться в газообразном, жидком или твердом агрегатных состояниях. Каждое агрегатное состояние будет иметь свои особенности, отличные друг от друга. В газообразном металле расстояние между атомами велико, силы взаимодействия малы и атомы хаотично перемещаются в пространстве; газ стремится к расширению в сторону большего объема. При понижении температуры и давления вещество переходит в жидкое состояние. Свойства жидкого вещества резко отличаются от свойств газообразного. В жидком металле атомы сохраняют лишь так называемый ближний порядок атомов, т. е. в объеме расположено небольшое количество атомов, а не атомы всего объема. При понижении температуры жидкий металл переходит в твердое состояние, которое имеет строгую закономерность расположения атомов.

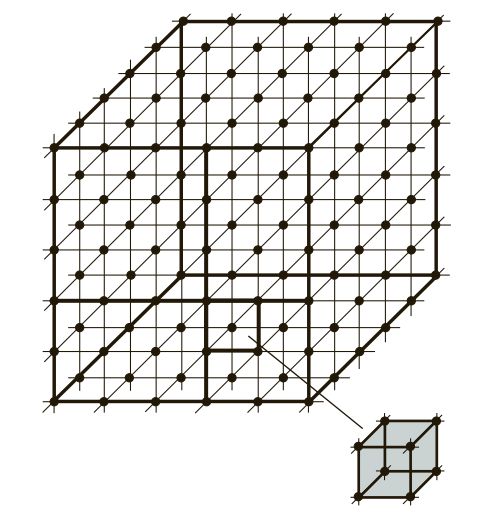

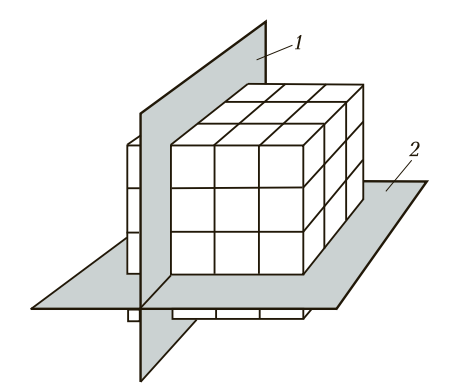

Если условно провести вертикальные и горизонтальные линии связи через центры атомов, можно увидеть, что у металлов в твердом состоянии атомы расположены в строго определенном порядке и представляют собой множество раз повторяющиеся элементарные геометрические фигуры — параллелепипеды (рис. 1). Наименьшую геометрическую фигуру называют элементарной ячейкой. Элементарные ячейки, расположенные на горизонтальных и вертикальных кристаллографических плоскостях (рис. 2), образуют пространственную кристаллическую решетку.

Рис. 1. Схема расположения элементарных геометрических ячеек в атомных решетках металлов и сплавов

Рис. 2. Расположение кристаллографических плоскостей: 1 и 2 — соответственно горизонтальная и вертикальная кристаллографические плоскости

Элементарные кристаллические решетки характеризуют следующие основные параметры: расстояние между атомами по осям координат (по линиям связи), углы между линиями связи, координационное число — число атомов, находящихся на наиболее близком и равном расстоянии от любого атома в решетке. Форму элементарной ячейки рассматривают по кристаллографическим плоскостям в трех измерениях.

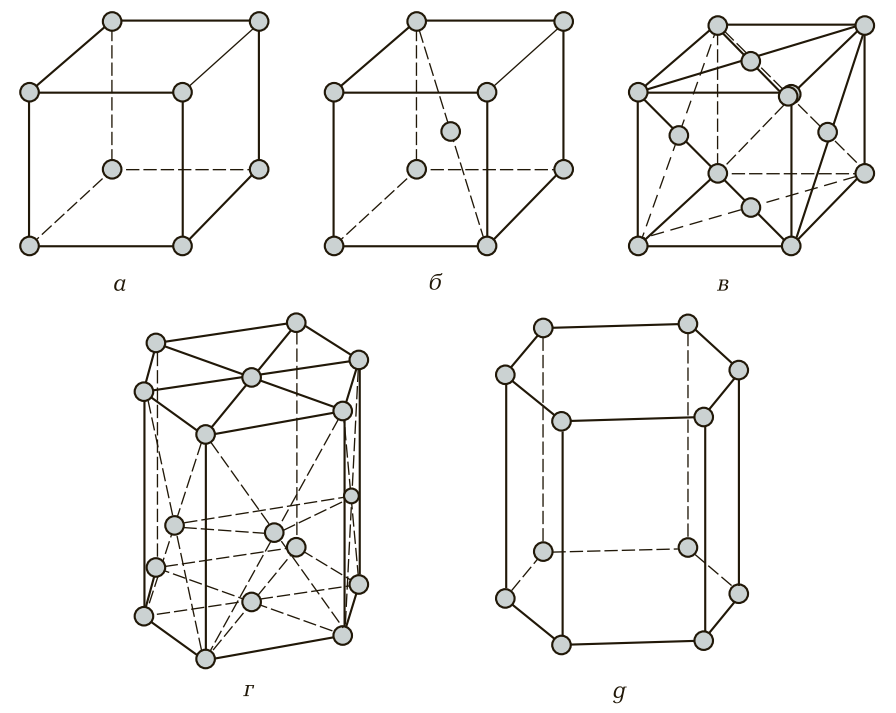

Таким образом, любой металл можно представить не как однородную цельную массу, а как массу, сложенную из множества элементарных ячеек. Блок элементарных атомных кристаллических ячеек образует атомно-кристаллическую ячейку (решетку). Если выделить эту элементарную ячейку, то в зависимости от металла получим следующие типы кристаллических ячеек (рис. 3): куб (К), объемно-центрированный куб (ОЦК), гранецентрированный куб (ГЦК), гексагональная плотноупакованная ячейка (ГПУ), гексагональная простая ячейка (Г) и др.

Простая кубическая ячейка (рис. 3, а) характерна для неметаллов, которые обладают наибольшими плотностью и удельным весом, и имеет восемь атомов, которые расположены в каждой вершине куба.

Объемно-центрированная кубическая ячейка (рис. 3, б ) состоит из восьми атомов, которые расположены по одному атому в каждой вершине куба, и одного, находящегося в центре куба на равных расстояниях от его граней. Эту форму атомной кристаллической ячейки имеют железо модификации Fe-α, ванадий, вольфрам, молибден, тантал и хром, т. е. в основном черные металлы.

Гранецентрированная кубическая ячейка (рис. 3, в) имеет 14 атомов — по одному атому в каждой вершине куба (восемь атомов) и по одному атому в центре каждой грани (шесть атомов). Гранецентрированную кубическую ячейку имеют алюминий, железо модификации Fe-γ, золото, кобальт, медь, никель, платина и серебро, в основном это цветные металлы и часть черных металлов.

Гексагональная плотноупакованная ячейка (рис. 3, г) состоит из 17 атомов. Форма геометрического тела, которую образуют эти атомы, является шестигранной призмой. При этом по шесть атомов расположены в каждой вершине верхнего и нижнего оснований, по одному атому в центре этих оснований и три атома в центре одной их трех граней (через грань). Гексагональную плотноупакованную ячейку имеют бериллий, кадмий, магний, ванадий, тантал.

Простая гексагональная ячейка (рис. 3, д) состоит из 12 атомов, которые расположены в вершинах верхнего и нижнего оснований шестигранной призмы. Такую кристаллическую ячейку имеют ртуть и цинк.

Рис. 3. Геометрические формы элементарных кристаллических ячеек: а — куб; б — объемно-центрированный куб; в — гранецентрированный куб; г — гексагональная плотноупакованная ячейка; д — гексагональная простая ячейка

Связь между атомами в кристаллической решетке и между решетками осуществляется за счет так называемой металлической связи. От прочности этой связи зависят прочность и твердость металлов. Чем выше эта связь, тем бо´льшую прочность и твердость имеют металлы. Механизм связи между атомами в решетке и между решетками имеет сложную физико-химическую природу.

В практике идеальное расположение кристаллических решеток обычно не наблюдается. Кристаллы, образуемые кристаллическими решетками, имеют искаженную геометрическую форму и различную величину.

Анизотропия металлов. Анизотропия (от гр. anisos — неравный и tropos — направление) — неодинаковость физических свойств среды (тела) в различных направлениях. Анизотропия предполагает зависимость свойств металлов от направления по плоскостям атомно-кристаллических решеток. Чем больше в плоскости атомов, тем выше свойства металлов. В горизонтальных плоскостях в любой форме атомно-кристаллических решеток больше, чем в вертикальных плоскостях. Следовательно, прочность металлов, испытанная в горизонтальном направлении, выше, чем в вертикальном. Анизотропия проявляется в процессе обработки конструкционных материалов давлением (проката, волочения, штамповки и других технологических способов получения заготовок и изделий).

На рис. 2 кристаллографические плоскости совпадают с линиями связи, проходящими через атомы металла. Форма элементарной кристаллической ячейки, расстояние между атомами и прочность металлической связи определяют физические, механические и технологические свойства металлов. Если исследуемый металл рассматривать по трем кристаллографическими плоскостям, по линиям связи между атомами, то можно заметить, что свойства по этим трем измерениям будут различны. Число атомов в этих плоскостях неодинаково. Металлическая связь между горизонтально и вертикально расположенными атомами также неодинакова. Это, в свою очередь, приводит к различной прочности металлов в продольном и поперечном направлениях. Например, предел прочности меди в продольном направлении будет в 2 раза больше, чем в поперечном.

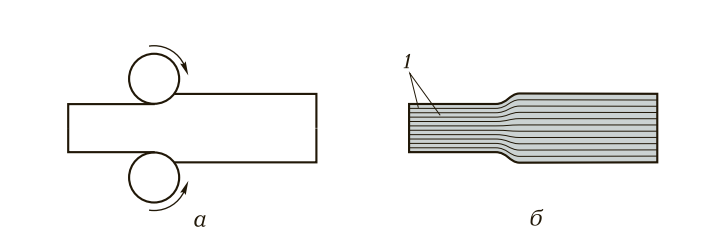

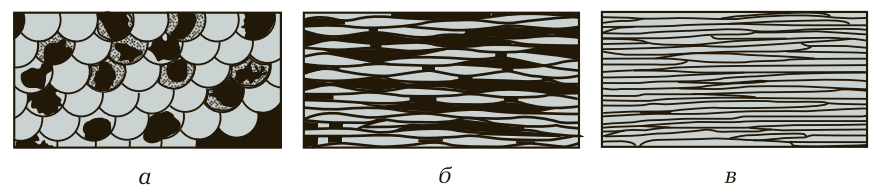

Все металлы анизотропны, так как они состоят из кристаллов. Кристаллическое строение металлов обусловливает пластическую деформацию, т. е. изменение внешней формы и размеров под действием нагрузок без разрушения. Способность металлов и сплавов пластически деформироваться положена в основу их обработки давлением (прокатка, волочение, ковка, штамповка и прессование). При обработке давлением, например прокатке (рис. 4, а), происходит перемещение одного слоя атомных решеток по другому по кристаллографическим плоскостям (рис. 4, б).

Рис. 4. Схема деформации металлов и сплавов (прокатка): а — деформация; б — скольжение металлов по кристаллографическим плоскостям в процессе деформации; 1 — кристаллографические плоскости

В процессе деформации металла при прокатке происходит не только изменение поперечных и продольных размеров заготовок, но и изменение микроструктуры металла.

Зерна под действием давления прокатных валков искажаются, приобретая продолговатую или пластинчатую форму, а затем преобразуются в волокна. Изменение микроструктуры металла в процессе деформации условно показано на рис. 5.

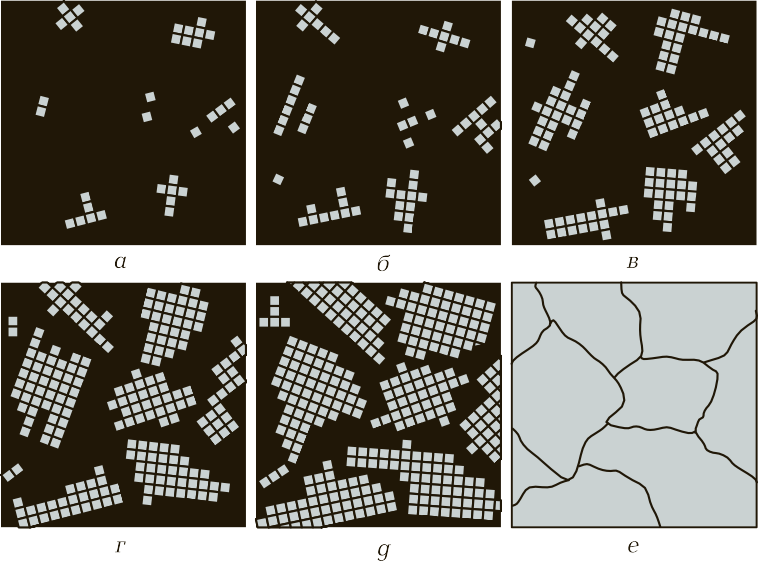

Процесс кристаллизации. Рассмотрим, как происходит образование кристаллов у чистых металлов. Установлено, что процесс кристаллизации металлов из жидкого состояния в твердое идет в две стадии:

- образование центров кристаллизации;

- рост кристаллов вокруг этих центров (рис. 6).

Рис. 5. Изменение микроструктуры металла в процессе деформации: а — микроструктура металла до деформации; б — микроструктура металла после первой операции деформации; в — микроструктура металла после окончательной деформации

Рис. 6. Процесс кристаллизации металлов и сплавов: а — е — последовательные этапы процесса

Далее вновь появляются новые центры, и происходит рост твердой фазы вокруг первичных и вторичных центров. Процесс происходит до того момента, пока образованные таким образом кристаллы не будут соприкасаться друг с другом и не будет наличия жидкой фазы металла (см. рис. 6, г — е). Когда образование кристалла идет в жидкой фазе (в расплавленном металле), он будет иметь правильную форму, т. е. состоять из определенных геометрических фигур правильной формы. Когда кристаллы начинают соприкасаться друг с другом, а процесс затвердевания еще не закончен, тогда происходят искажения формы зерен. В практике замечено, что когда идет быстрое охлаждение, образуются мелкие зерна — мелкозернистая структура. При медленном охлаждении появление новых центров кристаллизации замедляется, но происходит рост зерна вокруг первичных центров кристаллизации. В этом случае металл будет иметь крупнозернистую структуру.

Процесс образования кристаллов в жидком состоянии и перехода металла в твердое состояние называется первичной кристаллизацией. Величина и форма зерна влияет на механические свойства металлов. Чем зерна мельче и чем правильнее их форма, тем большую твердость и прочность будет иметь металл. Чем зерна больше и чем искаженнее их форма, тем ниже твердость и прочность металла.

Аллотропия металлов. Такие металлы, как железо, кобальт, никель и др., обладают способностью изменять кристаллическую решетку при нагревании в твердом состоянии. Процесс изменения кристаллических решеток в твердом состоянии называется вторичной кристаллизацией, или аллотропией, а состояние вещества (металла) при наличии нескольких кристаллических решеток при изменении параметров (давления, температуры) — аллотропическими модификациями, или полиморфизмом. Такие металлы, как железо, молибден, вольфрам, литий в твердом состоянии при нормальной температуре имеют объемно-центрированную кубическую ячейку; алюминий, медь, серебро в твердом состоянии при нормальной температуре имеют форму гранецентрированной кубической ячейки.

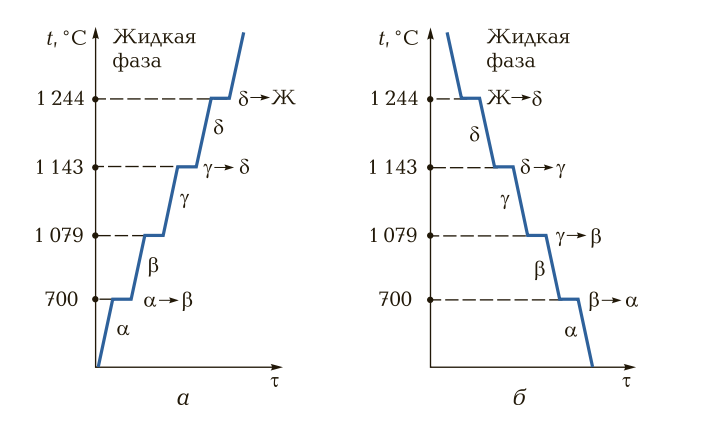

На рис. 7 представлены кривые нагрева и охлаждения металла (на примере марганца). Аллотропные состояния (модификации), имеющие те или иные кубические ячейки, обозначаются греческими буквами. Первоначальное аллотропное состояние при нормальной температуре обозначается буквой α, при дальнейших повышении температуры и перекристаллизации металла — буквами β, γ, δ и т. д. При охлаждении металлов и сплавов процесс аллотропного превращения происходит в обратном порядке, как правило при тех же температурах.

Рис. 7. Кривые нагрева (а) и охлаждения (б) марганца: t — температура; τ — время

Характеристики разных видов металла

Металлы – обобщенное название химических элементов, объеденных по ряду признаков. В периодической таблице они занимают большую часть, однако до сих пор не существует документа, позволяющего разделить их на классы.

Отличаются металлы в первую очередь своими качественными характеристиками. Какие-то имеют высокую теплопроводимость, другие выдерживают высокие нагрузки на разрыв и растяжение. В зависимости от этих качеств определяется и сфера применения, но металлы в природном виде, даже очищенные, не обладают необходимыми показателями в достаточном виде, поэтому применяется технология сплавов, то есть соединения нескольких элементов в одну молекулярную решетку. Это позволяет существенно улучшить характеристики, и придать сплаву необходимые качества.

Простой пример: возьмем распространенный в промышленности сплав бронзу. Это соединение, где основным элементом выступает медь. В качестве легирующего, то есть улучшающего качество, компонента используется олово. В результате соединения получается новый металл, более твердый и упругий по сравнению с чистой медью, который часто используют для изготовления крепежа.

Основные виды классификации металлов

Существует несколько видов классификации металлов. Начнем с основного типа – деления на две большие группы: черные и цветные. Черные металлы отличает высокая температура плавления, плотность и повышенная твердость. Цветные металлы, в большинстве случаев, плавятся при более низких температурах и обладают повышенной электро и теплопроводимостью.

Такое разделение обусловлено распространением элементов в природе. На добычу черных элементов приходится более 90 процентов от всей массы добываемых металлов, в то время как на цветную группу приходится не более 5-10 процентов. Необходимо отметить, что виды классификации являются условными, и используются в зависимости от назначения конечного продукта, который производят из этих металлов. Так, для изготовления крепежа используется классификация по техническим характеристикам, а для изготовления сложных сплавов химическая и кристаллическая. Рассмотрим эти виды подробнее.

Химическая классификация металлов

.jpg)

Все элементы в периодической таблице делятся на четыре основных группы, маркируемые латинскими буквами:

- S. Отмечены розовым цветом.

- P. Желтые элементы.

- D. Бирюзовый цвет.

- F. Зеленые элементы в таблице.

Каждая группа содержит в себе металлы. Элементы из первых двух категорий (S и P) называют простым видом, а элементы из групп D и F переходным. Также каждая группа делится еще на несколько категорий. В группу S входят щелочные и щелочеземеленые металлы, а в группы D и F платиновые, урановые и редкоземельные. При этом в каждой группе существуют исключения, из чего можно сделать вывод, что деление металлов по химическим группам является условностью, и редко применяется в практических сферах. Такое деление интересно только для научных изысканий, и практически не применимо в промышленности и производстве. Например, изготовление крепежа отталкивается от технических аспектов, и лишь в малой степени от химических.

Классификация металлов по кристаллической решетке

Все элементы имеют, так называемую, кристаллическую решетку. Абстрактная структура, определяющая расположение атомов и электронов, а также их привязку к ядру. В аморфных материалах, таких как стекло, атомы расположены хаотично, и не имеют строгой конструкции. В отличие от металлов, которые в твердом виде обладают строго структурированной решеткой, с четким построением молекулярных элементов. Всего разделяют 4 вида кристаллических решеток, которые проще представить в виде таблицы:

Это наиболее распространенные типы кристаллических решеток, часто встречающиеся у металлов. В общей сложности система классификации насчитывает 14 конфигураций, но у металлов они или встречаются крайне редко, или не встречаются вообще. Также следует отметить, что правильное построение решетки возможно только при естественном затвердевании металла, без искусственных ускорений. Если процесс остывания был ускорен, форма решетки изменится. В производстве это называют закаливанием, в результате которого меняется не только молекулярная структура, но и технические свойства.

Также, при нарушении норм производства металлического проката, может наблюдаться замена в кристаллической решетке. Это ведет к полному изменению качеств готового изделия. Чтобы условия производства соблюдались, были разработаны нормы стандартизации, гарантирующие четкое соответствие готового проката техническому описанию его свойств.

Техническая классификация металлов

Наиболее полную систему классификации предложил профессор Гуляев, хотя современные ученые и не согласны с некоторыми ее аспектами, ничего нового пока предложено не было. Итак, черные металлы делят на 5 основных подгрупп:

- Железные металлы. Сюда входят марганец, кобальт, никель, и конечно, железо. Наиболее распространенная в природе группа, используемая в сплавах как основной компонент.

- Тугоплавкие. Элементы, имеющие высокую температуру расплавления. В качестве эталона принята мера в 1539 градусов по Цельсию.

- Редкоземельные. Дорогостоящие в плане добычи и обработки элементы, к которым относят неодим, европий, самарий и другие металлы, используемые в качестве присадок к основному сплаву. Способны даже при небольшом проценте вмешательства существенно повысить или полностью изменить характеристики сплава.

- Щелочные. Особая группа, практически не применяемая в чистом виде. Чаще всего используются в атомной энергетике. Сюда относят: литий, барий, радий и другие.

- Урановые. Торий, уран, плутоний. Применяются исключительно в атомной энергетике.

Цветные металлы также делят на несколько подгрупп. Их три:

- Легкие. Алюминий, магний, бериллий. Обладают низким удельным весом и часто применяются в авиастроении и прочих сферах, где необходим твердый, но в то же время легкий материал.

- Легкоплавкие. Металлы с наиболее низкой температурой плавления: цинк, олово, свинец. Используются как в чистом виде, в качестве припоя и соединительного элемента, и как легирующие добавки, повышающие или изменяющие характеристики сплава.

- Благородные или драгоценные металлы. Наиболее редкие элементы, к которым относят: золото, серебро, палладий, платину. Обладают максимальной устойчивостью к коррозии и окислению, благодаря чему получают широкое распространение в различных промышленных сферах.

Практически все металлы из двух групп поддаются смешению, то есть производству из них сплавов с необходимыми техническими характеристиками.

Классификатор металлов по ГОСТ

Если рассматривать метлы с точки зрения геологии и распространения в природе, их делят на две большие группы: черные и цветные. Об этом мы уже говорили выше. В химии деление происходит по 4 направлениям, но чтобы привести виды металлов к общему знаменателю, необходимо более точное разделение. Начнем с основного типа классификации: металлы и сплавы. Металлы – это материалы, используемые в чистом, или практически чистом виде. Здесь допускаются примеси, но в незначительной степени, то есть те, которые не способны оказать влияния и изменить технические характеристики. Сплавами называют соединения, с высоким содержанием двух и более элементов.

Для того чтобы сплав получил маркировку, в его составе должно быть не менее 50 процентов основного компонента. То есть, если мы берем бронзу, то понимаем, что в ее составе больше половины занимает медь, а остальное делится между другими металлическими компонентами. Чистые металлы, в свою очередь, делятся на стали и чугуны. Эти металлы имеют в составе углерод. Если его содержание не превышает 2,14 %, его называют сталью. Свыше этого значения уже чугун.

Классификация металлов

Чтобы привести все виды металлов к единому стандарту качества, необходимо разделить их на группы. Таких групп 3:

- Стали,

- Чугуны,

- Сплавы на основе цветных металлов.

Каждая группа имеет деление на подгруппы. У стали это:

- углеродистая,

- легированная,

- специальная.

Углеродистая сталь не имеют легирующих, то есть изменяющих структуру элементов. Допускаются примеси, но в незначительном количестве. Углеродистая сталь в свою очередь делится на инструментальную и конструкционную. Кардинальные различия заключаются в процентах содержания в составе углерода. Конструкционная сталь содержит не более 0,6%, а инструментальная от 0,7 до 1,5%. Далее конструкционная сталь делится на обычное качество и высокое. В обычном качестве допускаются примеси серы и фосфора, но в количестве, не превышающем 0,3 процента. Соответственно высококачественная сталь не предусматривает наличия этих элементов в составе, или их количество должно быть меньше установленной нормы.

Далее легированная сталь, то есть материал, имеющий в составе компонент, влияющий на качественные характеристики сплава. Список легирующих элементов довольно большой, и здесь его приводить не имеет смысла. Содержание легирующего элемента начинается от 2,5%. Такая сталь называется низколегированной. Если в составе от 2,5 до 10 процентов, это уже среднелегированная марка, а при содержании свыше 10 процентов, получается высоколегированная сталь.

Помимо этого легированные стали делятся по назначению. Здесь три группы:

- инструментальная,

- конструкционная,

- специальная

В стандартизации каждый элемент имеет буквенное обозначение, а для причисления легированной стали к тому или иному классу используется отдельный список. Все легированные стали обозначаются сочетанием букв и цифр. Для примера рассмотрим такое соединение: 10Г2СД.

Первая цифра здесь – это количество углерода в сотых долях процента. Далее буква Г, в классификаторе означающая марганец. Следующая за буквой Г цифра 2 говорит нам о том, что марганец в этом составе присутствует в двухпроцентной доле. И последние две буквы – это дополнительные элементы, процентная доля которых менее 1,5%. В данном случае сюда добавлены медь и кремний.

Последний вид стали – специальный. Он делится на несколько групп:

- строительная,

- подшипниковая,

- арматурная,

- котельная,

- автоматная.

Соответственно для каждой группы имеются свои стандарты.

Далее идут чугуны, делящиеся на три группы:

- белый,

- отбеленный,

- и графитизированный.

У каждой группы также имеется свое разделения, но наибольший интерес представляет графитизированный чугун, который делится на:

- серый,

- вермикулярный,

- ковкий

- и высокопрочный.

Отношение к какой-либо группе определяется процентным соотношением углерода к металлу в составе, а также наличию примесей, допустимых стандартами, то есть ГОСТами.

И, наконец, последняя крупная группа – сплавы на основе цветных металлов. Здесь очень много разделений и видов классификации, поэтому остановимся на трех основных категориях, и представим их в виде таблиц:

.jpg)

.jpg)

Поиск сплава в классификаторе ГОСТ

Государственные стандарты четко определяют не только виды металлов и сплавов, но и качество производства заготовок для дальнейшей обработки и производства металлоизделий. Реестр очень большой, и первый пункт, который нам нужен – металлы и металлические изделия.

.jpg)

Далее переходим в необходимый раздел. Углеродистая и качественная сталь имеет маркировку В2 и В3 соответственно, а цветные металлы и их сплавы находятся в разделе В5. Также имеет смысл поискать в разделе В8, где перечислены стандарты литейных отливок.

.jpg)

Если мы говорим про изготовление крепежа, наибольший интерес представляет раздел В5, а внутри него подраздел В51.

.jpg)

Перед нами открывается список всех ГОСТов, связанных с этими определениями.

.jpg)

Он довольно большой, и не зная конкретного номера найти необходимую статью довольно сложно. Если же номер известен изначально, то на сайте ГосСтандарта есть готовый поиск, куда необходимо внести свой номер, чтобы сразу получить доступ к необходимому элементу.

Сферы применения основных металлов

Рассматривать радиоактивные и редкоземельные металлы не имеет смысла, так как в производстве крепежа они практически не принимают участия, как и в других сферах, не связанных с атомной энергетикой и некоторыми редкими видами промышленности. Нас интересуют основные металлы и сплавы рассмотренные выше.

Сферы их применения очень разнообразны:

- строительство,

- авиастроение,

- машиностроение,

- производство инструментов,

- металлоконструкции,

- станкостроение.

И так далее. Изготовление крепежа можно отнести нескольким категориям, но по сути, это металлоконструкции, называемые в народе Метизы. Для производства метизов используются десятки различных металлов и сплавов, от конструкционной стали и чугуна, до сложных сплавов на основе титана и меди.

Коротко по каждому виду, применяемому для изготовления крепежей

Перед тем как перейти к описанию конкретных видов металлов и сплавов, необходимо определиться, какие основные технические требования предъявляются к продуктам, попадающим под категорию «крепеж». Их несколько:

- прочность учитывается прочность на разрыв и излом.

- Пружинистость. Возможность металла возвращать изначальную форму после сжатия.

- Устойчивость к коррозии и окислению. Актуально для всех видов крепежа.

И многое друге. Теперь поговорим о конкретных металлах и сплавах. Их список выглядит следующим образом:

- Алюминий и сплавы на его основе,

- Медь,

- Латунь,

- Бронза,

- Инструментальная сталь,

- Легированная сталь,

- Ковкий чугун,

- Сталь нержавеющая.

Начнем по порядку: первый пункт – это алюминий и сплавы на его основе. Он применяется при изготовлении клепок и различных зажимов. Также в клепках может быть использована медь для повышения качества метиза. Помимо этого из меди изготавливают гайки специального назначения. Они используются, в частности, при судостроении, так как медь при контакте с другими металлами не создает искру.

.jpg)

Латунь и бронза отличаются повышенной, по сравнению с медью, прочностью, поэтому из них изготавливают различные шпонки, элементы анкеров, а также болты, шурупы и винты. Еще одна особенность этих сплавов заключается в отсутствии скипания. То есть при электрическом замыкании, сталь сплавляется, а медь остается цельной и не разрушается.

.jpg)

.jpg)

Из легированной и конструкционной стали изготавливаются барашковые гайки, струбцины и прочие удерживающие элементы. Это обусловлено высокой прочностью этих марок. Нержавеющая сталь, в свою очередь применяется там, где необходима максимальная устойчивость к коррозии. Что касается чугуна, то он чаще всего применяется при производстве запорной арматуры, то есть вентилей и запоров.

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов

Металлы характеризуют по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (ПСХЭ или ПС), строению атома. Простые вещества-металлы, их сплавы подразделяют на легкие и тяжелые, тугоплавкие и легкоплавкие, выделяют благородные, описывают отношение к электрическому току.

Общая характеристика металлов

Периодическая система — совокупность горизонтальных рядов и вертикальных столбцов. Последние включают в себя подгруппы А (главные) и В (побочные). Элементы подгрупп расположены друг под другом, они похожи по строению и свойствам. Типичные металлы относятся к первым трем А-группам.

Рис. 1. Периодическая система

Мысленно проведем диагональ в ПС: сверху от лития и бериллия вниз — к астату (Рисунок 1). Слева внизу окажутся элементы-металлы, справа вверху расположены неметаллы. Чем левее и ниже, тем сильнее металлические свойства. По направлению вверх и вправо усиливается неметаллический характер элементов. Вблизи воображаемой линии расположены металлоиды, сочетающие свойства двух классов элементов. Их соединения также обладают двойственным характером.

В атомах химических элементов первых трех А-групп расположены 1–3 электрона на внешнем (валентном) энергетическом уровне. До его заполнения не хватает 7–5 электронов. Таким частицам легче отдать валентные электроны, чем присоединить недостающие. При этом образуются ионы с зарядами от +1 до +3 (одно-трехзарядные катионы). Типичные валентности металлов — от I(+) до III(+), степени окисления — от + до 3 + . Металлы В-групп могут отдавать электроны предвнешнего уровня. Валентности, степени окисления и заряды ионов в этом случае возрастают.

Радиусы металлов сравнительно большие, что тоже объясняет слабую связь внешних электронов с ядром. Закономерное возрастание радиусов наблюдается в группах сверху вниз. Также в этом направлении усиливаются металлические (восстановительные) свойства. Слева направо в периодах металлические свойства ослабевают, а неметаллические — усиливаются.

Низкие значения относительной электроотрицательности, малое сродство к электрону — еще одна общая черта металлов. В целом, это сильные восстановители, для которых нехарактерны окислительные свойства. В химических реакциях атомы металлических элементов легко отдают внешние электроны окислителям, при этом приобретают электронное строение инертного газа из предыдущего периода.

Сходством электронного строения обусловлены физические свойства металлов. (Рис. 2).

Рис. 2. Связь положения металлов со строением и свойствами

Наличием свободных электронов в виде «электронного газа» обусловлена высокая электропроводность металлов. Они обычно имеют светло- или темно-серый цвет, обладают характерным блеском. Это ковкие, пластичные вещества, что используются при изготовлении проволоки, проката. Теплопроводность и электропроводность металлов имеют большое практическое значение.

Кристаллическая решетка металлов отличается от других типов наличием «электронного газа». Щелочные металлы — самые мягкие, они легко сгибаются, режутся ножом.. Хром царапает стекло, что характерно для твердых веществ, например, алмаза, корунда. Самый легкий металл — литий, тяжелый – осмий. Ртуть плавится при 30°С, вольфрам — почти при 3400°С.

Восстановительные свойства металлов представлены в их последовательности, получившей название «Электрохимический ряд напряжений ( ряд активности металлов )». (Рис. 3).

Рис. 3. Ряд активности металлов

Слева направо в ЭХРН восстановительная активность металлы, а именно способность отдавать электрон, снижается.

Металлы реагируют с кислородом с получением оксидом. С водородом образуют гидриды (только металлы IА и IIА групп), с серой — сульфиды. Металлы вступают в химические реакции с галогенами и азотом.

Щелочные и щелочноземельные металлы реагируют с водой с образованием растворимых оснований. В реакции выделяется водород, который нередко вспыхивает из-за выделения тепла в результате взаимодействия веществ.

Металлы, расположенные в ЭХРН до водорода, вытесняют Н2 из растворов кислот. Металлы после водорода — менее активные. Медь, ртуть, золото, серебро и платина не взаимодействуют с кислотами с вытеснением Н2.

Более активные металлы могут вытеснять металлы, расположены в ЭХРН правее, из растворов солей. Это и другие свойства широко используются для получения металлов, их важнейших соединений.

Характеристика металлов IA группы

Элементы Li, Na, K, Rb, Cs, Fr обладают сильными металлическими свойствами. Свое тривиальное название «щелочные металлы» они получили за едкие свойства растворимых оснований (щелочей). Лучше изучены первые три представителя группы. Франций является радиоактивным элементом, его химические свойства еще только исследуются в экспериментах.

Общая характеристика по положению в ПС и строению атома:

- Заряды ядер соответствуют порядковым номерам элементов, только со знаком «+». Например, заряд ядра натрия равен + 11, калия + 19.

- Электронная конфигурация в невозбужденном состоянии повторяет строение предыдущего инертного газа плюс 1 электрон на уровне, имеющем такой же номер, как период. Например, строение атома лития отражает формула (He)2s 1 , где (He) — это электронное строение атома гелия 1s 2 , а 2s 1 — номер последнего энергетического уровня, подуровень, количество электронов на нем.

- Радиус элементов IA группы возрастает от 0,152 у лития до 0,248 нм у рубидия. Электроотрицательность снижается от лития (0,98) до франция (0,7).

- Внешний энергетический уровень содержит 1 электрон, слабо связанный с ядром. Отдавая его, атомы превращаются в однозарядные катионы.

Щелочные металлы образуют соединения с ионной кристаллической решеткой с галогенами, кислородом и азотом.

Простые вещества химически очень активны: взаимодействуют с водой со взрывом, загораются на воздухе. Щелочные металлы хранят в лабораториях в запаянных ампулах, или в банках под слоем жидкости, не содержащей воду.

Ионы существенно отличаются по свойствам от атомов. Натрий, калий в виде однозарядных катионов являются макроэлементами, необходимыми для живых организмов.

Характеристика металлов IIA группы

Элементы IIA группы — Ве, Mg, Са, Sr, Ва, Ra. Радий — радиоактивный элемент. Электронное строение атомов IА и IIА групп имеет много общего. Повторяется конфигурация энергетических уровней инертного газа из предыдущего периода, дополненная двумя s-электронами на последнем уровне. Например, электронная конфигурация Са (Ar)4s 2 .

Радиус атомов возрастает сверху вниз от 0,112 у бериллия до 215 нм у стронция. Электроотрицательность выше, чем у щелочных металлов. ЭО бериллия — 1,57, магния — 1,31, кальция — 1, стронция — 0,95. Щелочноземельные металлы проявляют валентность II(+), степень окисления +2. Образуют двухзарядные катионы, например, Са 2+ .

Все щелочноземельные металлы при комнатной температуре — твердые вещества. Цвет серый или темно-серый, блеск металлический. Стронций режется ножом, кальций с трудом, магний твердый.

Общие признаки:

- относятся к s-элементам;

- на внешнем электронном слое по 1 и по 2 электрона;

- в свободном состоянии в периоде не встречаются;

- все металлы серебристо-белого цвета;

- имеют низкие температуры кипения и плавления

Внутри групп существуют различия в химических свойствах. Например, бериллий и магний больше напоминают алюминий, отличаются от кальция и бария. Щелочноземельные металлы в химических реакциях с окислителями легко отдают валентные электроны и превращаются в двухзарядные катионы. Химическая активность повышается от бериллия к радию.

Характеристика металлов IIIA группы

Представители —В, Al, Ga, In, Tl. Бор в этой подгруппе — единственный неметалл. Заряд ядер атомов возрастает от 5 у бора до 81 у таллия. Атомный радиус в том же порядке увеличивается с 0,091 до 0,171 нм. Электроотрицательность снижается с 2,04 до 1,44.

Для электронной конфигурации металлов IIIA группы характерно наличие двух спаренных s-электронов и одного р-электрона. В «реальном» атоме все электроны внешнего энергетического уровня выравниваются по форме и энергии в результате sp2-гибридизации. Характерные валентность, степень окисления и заряд ионов в этой группе — III(+), +3, 3 + соответственно. Изменения свойств представлены в схеме 1.

Схема 1. Характеристика IIIA группы

Простые вещества имеют металлический блеск, серебристо-белый цвет. Они относительно легкоплавкие и мягкие. Лист или проволока из алюминия легко сгибаются, а индий — один из самых мягких металлов. Талий не только мягкий, но и твердеет при низкой температуре около –60°С.

Эка-таллий или нихоний — относительно недавно открытый, еще недостаточно изученный элемент IIIA группы.

Свойства галлия и индия близки к химии алюминия. Причина — одинаковое строение внешнего энергетического уровня. Алюминий имеет высокие тепло- и электропроводность.

Общие свойства металлов IА–IIIА групп ПС обусловлены сходством в электронном строении внешних электронных оболочек. Радиусы атомов и свойства закономерно изменяются. Более сильные металлические элементы — последние представители в группах. Самые сильные металлы относятся к IА группе. К IIIА группе металлические свойства ослабевают.

Какие бывают виды металлов и сплавов?

Металлы окружают нас повсюду: их них сделаны автомобили, каркасы домов, бытовая техника, смартфоны и многие другие изобретения человечества. Но много ли мы о них знаем? Первое, что нужно знать о металлах — это то, что они делятся на черные и цветные. Из этих разновидностей металлы разделяются еще на несколько больших групп, в зависимости от их свойств. Давайте сразу же перейдем к конкретике. В этом материале мы вкратце разберемся, по каким признакам металлы разделяются по разным группам и в каких отраслях они применяются.

На сегодняшний день науке известно более 90 видов металлов и все они используются в самых разных сферах

Характеристика металлов

Металлы — это группа из более 90 простых веществ из периодической таблицы Менделеева. В природе они редко обнаруживаются в чистом виде, поэтому их чаще всего добывают из руды. Так называют вид полезных ископаемых, которые представляют собой соединение нескольких химических компонентов, вроде минералов и тех же самых металлов. Металлам характерны несколько свойств, по которым их разделяют по группам:

- твердость — сопротивление к проникновению в материал другого, более твердого тела;

- прочность — стойкость к разрушению под воздействием внешней нагрузки;

- упругость — изменение формы материала под воздействием внешних сил и восстановление ее после того, как эти силы перестают на нее воздействовать;

- пластичность — изменение формы материала под внешним воздействием и сохранение ее после устранения этого воздействия;

- износостойкость — сохранение хорошего внешнего вида и физических свойств материала после сильного трения;

- вязкость — способность материала вытягиваться под воздействием внешних сил;

- усталость — свойство материала выдерживать многократные нагрузки;

- жароустойчивость — сопротивление окислительным процессам при нагревании до высоких температур.

Недавно ученые создали улучшенный алюминиевый сплав 6063, который уничтожает бактерии. Считается, что из него можно будет изготавливать ручки дверей больниц и других общественных мест.

Черные металлы

Три главные особенности черных металлов: большая плотность, высокая температура плавления и темная окраска. Так как с черными металлами в чистом виде тяжело работать, в них добавляют легирующие компоненты — примеси для изменения физических и химических свойств основного материала.

Чтобы придать черным металлам форму, их сначала нагревают до высоких температур, а потом прессуют

Черные металлы делятся на 5 подгрупп:

Железные металлы

К ним относятся кобальт, никель и марганец. Они применяются как добавки к железу — чаще всего, из сплавов получают прочную сталь, которая используется в изготовлении различных деталей для крупной техники, ножей и других изделий.

Из стали изготавливаются прочные и красивые ножи причем не только кухонные

Тугоплавкие металлы

К этой подгруппе относятся ниобий, молибден, вольфрам и рений. Их общей чертой является то, что ох температура плавления выше, чем у железа — то есть, составляет более 1539 градусов Цельсия. Из них, как правило, изготавливают детали для техники и нити накаливания для различных лампочек.

Нити накаливания в лампочках, как правило, сделаны из вольфрама

Урановые металлы

В эту группу входят уран, калифорний и другие радиоактивные металлы. Они используются исключительно в отрасли атомной энергетики.

В древние времена уран использовался для изготовления желтой посуды

Редкоземельные металлы

В эту классификацию входят лаптан, празеодим, неодим и другие металлы. Все они серебристо-белого цвета и имеют практически полностью одинаковые химические свойства. Свое название редкоземельные материалы получили потому, что их трудно найти в земной коре. Они используются в атомной энергетике и машиностроении. Например, из редкоземельных металлов можно создавать стекла, которые не пропускают через себя ультрафиолетовые лучи.

Редкоземельный элемент скандий используется в ртутно-газовых лампах

Щелочноземельные металлы

В эту подгруппу входят бериллий, магний, кальций, радий и другие металлы. Все они окрашены природой в серый цвет и при комнатной температуре всегда остаются в твердом состоянии. В чистом виде они практически нигде не применяются, за исключением атомных реакторов.

Щелочноземельный элемент бериллий используют для изготовления рентгеновских трубок, через которые лучи выходят наружу

Цветные металлы

Цветные металлы стоят дороже черных, потому что более востребованы в мире. Они нужны при изготовлении автомобилей, строительстве домов и в области высоких технологий — именно они являются основными материалами при изготовлении смартфонов и другой электроники. В сфере строительства они нужны для изготовления всевозможных арматур, балок, уголков и так далее.

Железо и его сплавы относятся к черным металлам, а все остальное — это цветные металлы

Цветные металлы принято разделять на три группы:

Тяжелые металлы

Самыми яркими представителями этой категории цветных металлов считаются медь, латунь и бронза. Наибольшим спросом среди них пользуется медь, потому что она — отличный проводник электрического тока и широко применяется в электронике. Из латуни изготавливают различные проволоки, подшипники и другие металлические элементы. Из бронзы нередко делают памятники, потому что она не боится дождя, снега и механических повреждений.

Легкие металлы

Самые популярные легкие металлы, это алюминий, магний и титан. Их довольно легко расплавить, а также они легче черных металлов. Благодаря устойчивости к коррозии, высокой пластичности и небольшой массе, алюминий активно используется в строительстве самолетов и автомобилей. Магний широко применяется в изготовлении корпусов для различной техники, начиная с фотоаппаратов и заканчивая двигателями. Титан отличается высокой прочностью и небольшой массой, поэтому применяется при изготовлении космических ракет.

В воздухе алюминий мгновенно покрывается пленкой, которая защищает ее от возникновения ржавчины

Благородные металлы

К благородным металлам относятся золото, серебро и платина. Из-за сложности добычи и своей красоты, они считаются самыми дорогими разновидностями металлов. Их стоимость постоянно меняется и их можно купить в банках, тем самым вложив в них свои деньги. Также благородные металлы широко используются в ювелирном деле. Из них изготавливаются кольца, браслеты и прочие украшения.

Про алюминий можно почитать в материале про самые ценные металлы в мире

Виды сплавов

Сплавами называют материалы, которые состоят из двух и более металлических компонентов. Как правило, сплавы состоят из основы, в которую входят несколько металлов, и так называемых легирующих элементов — они необходимы, чтобы придать сплаву мягкость, эластичность и другие свойства. Чаще всего в промышленности применяются смеси с использованием железа и алюминия, но вообще существует более 5 тысяч разновидностей сплавов.

В большинстве своем металлы, с которыми мы взаимодействуем — это сплавы

Сплавы делятся на два вида: литые и порошковые. Литые сплавы получаются путем смешивания расплавленных компонентов. А порошковый метод получения сплавов подразумевает прессование порошков нескольких металлов и их последующее спекания при высоких температурах.

Из металлических сплавов сегодня изготавливается практически все, вплоть до скамеек

По назначению сплавы делятся на конструкционные, инструментальные и специальные. Конструкционные сплавы предназначены для изготовления деталей автомобилей. Из инструментальных сплавов, как можно понять из названия, изготавливают инструменты — например, различные молотки и ножи. А специальные сплавы используются для изготовления деталей специального назначения — например, для предотвращения трения.

Как видно, металлов очень много и они сильно друг от друга отличаются. На тему металлов также рекомендую почитать материал, в котором я рассказал о самых интересных разновидностях этого материала. Вот знаете ли вы, как называется самый редкий металл на нашей планете и как его добывают?

Какие бывают виды и типы металлов и их сплавов

В строительстве, промышленности и других сферах жизни человека часто используются различные виды металлов. Они отличаются между собой свойствами, по которым их отбирают и применяют в той или иной области. Материалы получают разнообразными способами. Некоторые разновидности металлов соединяют вместе, чтобы получить сплавы, приобретающие уникальные физические и химические свойства.

Характеристики и признаки

Металлы представляют собой группу элементов в виде простых веществ, имеющих характерные металлические свойства. В природе они присутствуют в виде руд или соединений. Изучением характеристик этих материалов занимаются такие науки, как химия, физика и металловедение.

Металлы обладают совокупностью различных свойств. По механическим определяют их способность сопротивляться деформации и разрушению. Технологические помогают определить податливость материалов к различным видам обработки. Химические свойства показывают их взаимодействие с разными веществами, а физические говорят об их поведении в тепловом, гравитационном или электромагнитном полях.

Металлы классифицируют по следующим свойствам:

- Твёрдость — устойчивость материала к проникновению другого.

- Прочность — сохранение формы, структуры и размера после воздействия динамической, статической и знакопеременной нагрузки.

- Упругость — изменение формы без нарушения целостности при деформации и возможность возвращения к первоначальному виду.

- Пластичность — удерживание полученной формы и целостности под воздействием сил.

- Износостойкость — сохранение наружной и внутренней целостности под воздействием продолжительного трения.

- Вязкость — удерживание целостности под увеличивающимся физическим воздействием.

- Усталость — число и период циклических воздействий, выдерживаемых металлом без изменения целостности.

- Жароустойчивость — стойкость к высоким температурам.

Первостепенным признаком металлов выступает отрицательный коэффициент проводимости электричества, который при понижении температуры повышается, а при повышении — частично или полностью теряется. Второстепенными признаками материалов являются металлический блеск и высокая температура плавления. Кроме того, некоторые типы металлов, являющихся соединениями, могут быть восстановителями при окислительно-восстановительных реакциях.

Металлические свойства взаимосвязаны, так как составляющие материала влияют на все остальные параметры. Металлы подразделяются на чёрные и цветные, но их классифицируют по многим признакам.

Группа с железом и его сплавами

Чёрным металлам свойственны внушительная плотность, большая температура плавления и тёмно-серый окрас. К этой группе в основном относят железо с его сплавами. Для придания последним специфических свойств используют легирующие компоненты.

Подгруппы чёрных видов металлов:

- Железные — железо, кобальт, марганец, никель. Обычно их берут за основу или как добавку к сплавам.

- Тугоплавкие — вольфрам, молибден, титан, хром. Они плавятся при температуре, превышающей уровень плавления железа. Из тугоплавких разновидностей получают легированные стали.

- Редкоземельные — лантан, неодим, церий. Они имеют родственные химические свойства, но различаются по физическим параметрам. Используются как присадка к сплавам.

- Урановые (актиноиды) — актиний, нептуний, плутоний, торий, уран. Широко используются в атомной энергетике.

- Щёлочноземельные — кальций, литий, натрий. В свободном виде не применяются.

Металлы чёрной группы представлены сплавами железа с разным содержанием углерода и содержанием дополнительных химических элементов: кремнием, серой или фосфором. Популярными материалами выступают сталь и чугун. В стали содержится до 2% углерода. Ей характерна хорошая пластичность и высокие технологические показатели. В чугуне содержание углерода может достигать 5%. Свойства сплава могут отличаться с различными химическими элементами: с содержанием серы и фосфора повышается хрупкость, а с хромом и никелем чугун становится стойким к высоким температурам и коррозии.

Цветные разновидности

Цветные металлы более востребованы, чем чёрные, поскольку большая часть из них представляет собой сырье для производства металлопроката. Эта группа материалов отличается широкой сферой применения: они используются в металлургии, машиностроении, радиоэлектронике, сфере высоких технологий и других областях.

Классификация по физическим параметрам:

- Тяжёлые — кадмий, никель, олово, ртуть, свинец, цинк. В природных условиях они образуются в прочных соединениях.

- Лёгкие — алюминий, магний, стронций, титан и другие. Характеризуются невысокой температурой плавления.

- Благородные — золото, платина, родий, серебро. Для них свойственна повышенная стойкость к коррозии.

Цветные металлы отличаются небольшой плотностью, хорошей пластичностью, невысокой температурой плавления и преобладающими цветами (белым, жёлтым, красным). Из них изготавливается различная техника. Поскольку прочность материалов довольно низкая, их не используют в чистом виде. Из них производят лёгкие сплавы различного назначения.

Тяжёлые металлы

Материалы этой группы характеризуются внушительным атомным весом и плотностью, превышающей показатель у железа.

Большим спросом пользуется медь, которая выступает проводником электрического тока. Она отличается розовато-красным оттенком, маленьким удельным сопротивлением, хорошей теплопроводностью, небольшой плотностью, прекрасной пластичностью и устойчивостью к коррозии. В сфере техники используют сплавы меди: бронзу (с добавлением алюминия, никеля или олова) и латунь (с цинком). Бронзу применяют в производстве мембран, круглых и плоских пружин, червячных пар и разной арматуры. Из латуни изготавливают ленты, листы, проволоку, трубы, втулки, подшипники.

Группа тяжёлых металлов выступает одной из главных причин загрязнения окружающей среды. Токсичные вещества поступают в океаны через сточные воды с предприятий отрасли промышленности. Некоторые разновидности тяжёлой группы могут накапливаться в живых организмах.

Ртуть относится к высокотоксичным металлам для людей. При сжигании угля на электростанциях её соединения переходят в атмосферу, а затем преобразуются в осадки и попадают в водоёмы. Обитатели пресноводных и морских систем накапливают большое количество опасного вещества, что приводит к отравлениям или смерти людей.

Кадмий считается рассеянным и достаточно редким элементом, способным попадать в океан через сточные воды с металлургических предприятий. Это вещество в малом количестве есть в человеческом организме, но при высоком показателе он разрушает костную ткань и приводит к анемии.

Свинец в рассеянном состоянии присутствует почти везде. При избытке металла в организме человека наблюдаются проблемы со здоровьем.

Мягкие виды

Алюминий серебристо-белого цвета характеризуется лёгкостью, высокой устойчивостью к коррозии, хорошей электропроводностью и пластичностью. Характеристики материала сделали его полезным в самолётостроении, электропромышленности и пищевом производстве. Алюминиевые сплавы применяются в сфере машиностроения.

Магнию свойственна низкая коррозийная устойчивость, зато лёгкий материал незаменим в технической области. В сплавах с этим металлом используют алюминий, марганец и цинк, которые хорошо режутся и отличаются высокой прочностью. Магниевые сплавы используют в производстве корпусов для фотоаппаратов, двигателей и других приборов.

Титан применяют в машиностроении, ракетной отрасли и химической промышленности. Сплавы с содержанием этого вещества характеризуются небольшой плотностью, отличными механическими свойствами, коррозийной устойчивостью и податливостью обработке давлением.

Благородные материалы

Некоторые разновидности металлов редко встречаются в природе и отличаются трудоёмкими способами добычи. Металлы благородной группы — это:

Люди узнали о золоте ещё в эпоху каменного века. Самый дорогой металл в мире можно встретить в природе в виде самородков, в которых присутствует небольшое количество примесей. Также он встречается в сплавах с серебром.

Золото отличается теплопроводностью и очень низким сопротивлением. Из-за хорошей ковкости материал применяют в изготовлении ювелирных изделий.

Серебро идёт вторым по ценности после золота. В природе оно обычно встречается в качестве серебряной руды. Серебру характерны мягкость, пластичность, тепло- и электропроводность.

Платина, открытая в середине XX века, выступает редким материалом, который можно отыскать только в залежах различных сплавов. Её довольно трудно добывать. Ценность металла заключается в том, что он не подвергается воздействию кислот. При нагревании платина не изменяется в окраске и не окисляется.

Родий тоже относится к благородным металлам. Он обладает серебристым цветом с голубым отливом. Родий отличает устойчивость к химическим воздействиям и перепадам температур, но хрупкий металл портится под механическим воздействием.

Классификация по твёрдости

Металлы также делят на твёрдые и мягкие.

Самый твёрдый из чистейших материалов в мире — это хром. Он относится к тугоплавким разновидностям и отлично поддаётся механической обработке. Другим твёрдым элементом выступает вольфрам. Он характеризуется высокой температурой плавления, теплоустойчивостью и гибкостью. Из него выковывают различные детали и изготавливают небольшие элементы, необходимые для осветительных приборов. Вольфрам часто присутствует в тяжёлых сплавах. Твёрдые металлы сложно не только добывать, но и просто найти на планете. В основном их содержат упавшие на Землю метеориты.

К самым мягким металлам относят калий, натрий, рубидий и цезий. Также в этой группе состоят золото, серебро, медь и алюминий. Золото присутствует в морских комплексах, осколках гранитов и человеческом организме. Внешние факторы способны разрушить ценный металл. Мягкое серебро применяют в изготовлении посуды и ювелирных украшений. Натрий широко используют практически в любой промышленной отрасли. Ртуть, выступающую самым мягким металлом в мире, применяют сельскохозяйственной и химической промышленности, а также электротехнике

Читайте также: