Укажите перечень видов обработки металла давлением в пластическом состоянии

Обновлено: 25.06.2024

1. Обработка давлением основана на способности металлов необратимо изменять свою форму без разрушения под действием внешних сил. Она обеспечивает получение заготовок для производства деталей, а в некоторых случаях и самих деталей требуемых форм и размеров с необходимыми механическими и физическими свойствами.

Обработка давлением – прогрессивный, экономичный и высокопроизводительный способ металлообработки, развивающийся в направлении максимального приближения форм и размеров заготовки к форме и размерам детали, что обеспечивает лучшее использование металла, сокращение трудоёмкости последующей обработки резанием и уменьшением себестоимости продукции.

При производстве металлических изделий широко применяют обработку металлов давлением как в горячем состоянии, так и в холодном. Основными способами обработки металлов давлением являются прокатка, волочение, прессование, ковка и штамповка.

Прокатка – один из важных способов обработки давлением, которым обрабатывается более 75% выплавляемой стали.

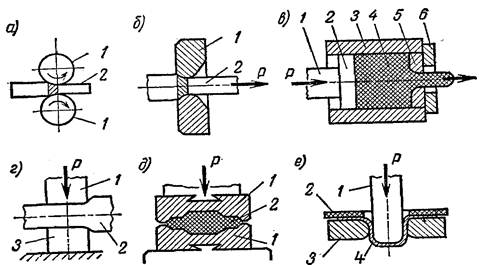

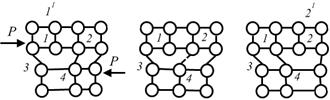

Прокатка осуществляется захватом заготовки 2 (рис. 22, а) и деформации ее между вращающимися в разные стороны валками 1 прокатного стана; при этом толщина заготовки уменьшается, а длина и ширина увеличиваются. Валки имеют гладкую поверхность для прокатки листов или вырезанные ручьи, составляющие калибры, для получения круглой или квадратной полосы, рельсов и т. д.

Волочение – процесс, при котором заготовка 2 (рис. 22, б) протягивается на волочильном стане через отверстие инструмента 1, называемого волокой; при этом поперечное сечение заготовки уменьшается; а длина ее увеличивается.

Рис. 22 Схемы основных способов обработки металлов давлением:

а – прокатка; б – волочение; в – прессование; г – ковка; д – объемная штамповка; е – листовая штамповка

Прессование представляет собой выдавливание заготовки 4 (рис. 22, в), помещенной в специальный цилиндр – контейнер 3,через отверстие матрицы 5, удерживаемой матрицедержателем 6;выдавливание производят при помощи пресс – шайбы 2 и пуансона 1. В зависимости от формы и размеров отверстия матрицы получают разнообразные изделия.

Ковка металла заключается в обжатии заготовки 2 (рис. 22, г) между верхним 1 и нижним 3 бойками молота с применением разнообразного инструмента. Свободной ковкой получают поковки различных размеров простой или сложной формы на молотах или прессах.

Штамповка – процесс деформации металла в штампах, форма и размеры внутренней полости которых определяют форму и размеры получаемой поковки. Различают объемную и листовую штамповку.

При объемной штамповке (рис. 22, д) на горячештамповочных молотах и прессах заготовка 2 деформируется в штампе 1. Листовая штамповка (рис. 22, е) осуществляется на холодноштамповочных прессах. При помощи пуансона 1, прижима 2, матрицы 3 листовая заготовка 4 превращается в изделие.

2. Различают горячую и холодную обработки металлов давлением.

Горячая обработка металлов давлением характеризуется явлениями возврата и рекристаллизации, отсутствием упрочнения (наклёпа); механические и физико-химические свойства металла изменяются сравнительно мало. Пластическая деформация не создаёт полосчатости (неравномерности) микроструктуры, но приводит к образованию полосчатости макроструктуры у литых заготовок (слитков) или к изменению направления волокон макроструктуры (прядей неметаллических включений) при обработке металлов давлением заготовок, полученных прокаткой, прессованием и волочением. Полосчатость макроструктуры создаёт анизотропию механических свойств, при которой свойства материала вдоль волокон обычно лучше его свойств в поперечном направлении.

При холодной обработке металлов давлением процесс пластической деформации сопровождается упрочнением, которое изменяет механические и физико-химические характеристики металла, создаёт полосчатость микроструктуры и также изменяет направление волокон макроструктуры. При холодной обработке металлов давлением возникает текстура, создающая анизотропию не только механических, но и физико-химических свойств металла. Используя влияние обработки металлов давлением на свойства металла, можно изготавливать детали с наилучшими свойствами при минимальной массе.

Для получения заготовок обработкой давлением используют различные деформируемые материалы: углеродистые, легированные и высоколегированные стали, жаропрочные сплавы, сплавы на основе алюминия, меди, магния, титана, никеля и др.

Исходными заготовками для обработки металлов давлением являются плоские и круглые слитки разных размеров и массы из стали и цветных сплавов.

До обработки давлением слитки подвергают механической обработке, которая заключается в отрезке прибыльной и донной частей и очистке поверхности от литейных пороков.

Размеры и масса слитков зависят от их назначения. Цилиндрические слитки предназначаются для изготовления прутков, профилей и труб. Их получают главным образом методом непрерывного литья. Плоские слитки применяют для изготовления различных поковок, листов, лент, полос и т. п.

3. Существенные преимущества обработки металлов давлением по сравнению с литейным производством и обработкой резанием – возможность значительного уменьшения отхода металла, а также повышения производительности труда, поскольку в результате однократного приложения усилия можно значительно изменить форму и размеры деформируемой заготовки. Кроме того, пластическая деформация сопровождается изменением физико-механических свойств металла заготовки, что можно использовать для получения деталей с наилучшими эксплуатационными свойствами (прочностью, жесткостью, высокой износостойкостью и т. д.) при наименьшей их массе.

Эти и другие преимущества обработки металлов давлением (отмеченные ниже) способствуют неуклонному росту ее удельного веса в металлообработке. Совершенствование технологических процессов обработки металлов давлением, а также применяемого оборудования позволяет расширять номенклатуру деталей, изготовляемых обработкой давлением, увеличивать диапазон деталей по массе и размерам, а также повышать точность размеров полуфабрикатов, получаемых обработкой металлов давлением.

Укажите перечень видов обработки металла давлением в пластическом состоянии

Сборник тестовых вопросов по Технологии обработки материалов давлением

Правильный вариант ответа отмечен знаком +

1. Укажите перечень видов обработки металла давлением в пластическом состоянии.

1) прокатывание, волочение, опрессовка;

2) горячее прокатывание, опрессовка, волочение;

+3) прокатывание, волочение, опрессовка, ковка, штампование;

4) термообработка, опрессовка, штампование.

2. С какой целью применяется термообработка для чёрных и цветных металлов?

+1) чтобы понизить твёрдость, улучшить степень пластичности и технологические показатели металла, а также придать изделию требуемый комплекс свойств;

2) чтобы понизить твёрдость и улучшить степень пластичности металла;

3) чтобы придать изделию требуемый комплекс свойств;

4) чтобы улучшить технологические показатели металла.

3. С какой целью проводится термообработка?

1) чтобы изменить структурный состав и геометрические размеры изделия;

+2) чтобы изменить структурный состав и свойства в установленном направлении, не нарушая форму и геометрические параметры отлитой детали;

3) чтобы изменить геометрические габариты в установленном направлении;

4) чтобы изменить структурный состав в требуемом направлении, изменяя внешний вид и геометрические параметры отлитой детали.

4. Укажите правильный перечень характеристик, относящихся к термообработке.

+1) температура нагревания, время выдержки, быстрота нагрева, быстрота охлаждения;

2) температура нагревания, быстрота охлаждения;

3) температура нагревания, время выдержки, быстрота охлаждения;

4) температура нагревания, быстрота нагрева, время выдержки.

5. Что называют профилем прокатного изделия?

+1) геометрическую форму поперечного раскаточного сечения, которая выходит из чистовой клети прокатного стана;

2) геометрическую форму продольного раскаточного сечения, которая выходит из клети прокатного стана;

3) геометрическую форму поперечного раскаточного сечения, которая не выходит из прокатного стана;

4) геометрическую форму продольного раскаточного сечения, которая выходит из чистовой клети прокатного стана.

6. Назовите разновидность оборудования, изображённого на фото.

1) основной прокатный станок;

2) ведущая линия прокатного станка;

3) вспомогательное прокатное оборудование;

+4) прокатный стан.

7. В соответствии с каким из признаков классифицируются прокатные станы?

1) протяжённость бочки рабочих валков;

+2) разновидность прокатных изделий;

3) конструкция прокаточных станов;

4) число валков в рабочих клетях.

8. С применением какого оборудования производятся железнодорожные рельсы?

+1) рельсобалочных станов;

2) штрипсовых станов;

3) проволочных станов;

4) рельсопрофильных станов.

9. Каким способом термообработки улучшают прочность железнодорожных рельс?

1) рекристаллизационным отжигом;

+2) нормализацией и сорбитизацией;

4) полным отжигом.

тест 10. С помощью какого оборудования в горячем прокаточном цехе делают листы стали?

1) раскаточных станов;

+2) двухклетевых станов;

3) автоматических станков;

11. Укажите последствия неправильно выбранной температуры стали перед прокаткой.

1) низкое качество технологических свойств листов;

+2) перегрев, пережог стали;

3) неточные размеры и волнистость листов;

4) разная толщина и дефекты на стальных листах.

12. Укажите правильный перечень дефектов горячекатаной листовой стали.

+1) отрицательные характеристики механической прочности, неточные размеры, волнистость, поверхностные деформации;

2) отрицательные характеристики механической прочности, поверхностные деформации;

3) неточные размеры, поверхностные деформации;

4) отрицательные характеристики механической прочности, поверхностные деформации.

13. Каким методом очищается поверхность горячекатаных листов от окалины?

+4) механическим и химическим.

14. Какие две кислоты применяются для очистки горячекатаного листа от окалины?

1) азотная, соляная;

2) серная, азотная;

3) соляная, серная;

+4) серная, соляная.

15. С помощью этого оборудования проводится рекристаллизационный стальной отжиг.

1) колпаковых печей;

2) непрерывных агрегатов с протяжными печами;

3) колпаковых и методических печей;

+4) непрерывных агрегатов с протяжными печами и колпаковых печей.

16. На каком оборудовании производят изделие, изображённое на фото?

1) автоматический стан, непрерывный стан, раскатный стан поперечно-винтовой прокатки, реечный стан;

2) непрерывный стан;

+3) двухвалковый стан, роликовый стан, стан поперечной прокатки;

4) стан с дисковидными валками, стан с бочкообразными валками.

17. Какие технологии применяются при изготовлении сварных труб?

+1) электросварка, печная сварка, сварка в защитном газе;

2) печная сварка, дуговая электросварка;

3) электросварка, печная сварка;

4) печная сварка, электросварка, холодная сварка.

18. Какие технологии применяются для получения периодических профилей?

3) поперечная прокатка;

+4) продольная и поперечно-винтовая прокатка.

19. На сколько групп подразделяется весь сортамент прокатных изделий?

тест-20. Укажите схему прокатки толстолистовой стали на современном станке.

1) чтобы придать листовому прокату нужную длину;

2) чтобы придать листовому прокату нужную ширину;

3) чтобы придать листовому прокату нужные габариты и форму;

4) чтобы придать листовому прокату ровную поверхность.

22. Обработка, которой подвергается углеродистая сталь после холодной прокатки:

+1) рекристаллизационный отжиг;

3) нормализационный отжиг;

4) опрессовочный отжиг.

23. Какой материал не является исходным при изготовлении гнутого профиля?

2) стальная полоса;

3) лента из сплавов;

4) стальная лента.

24. Недостаток получения изделий опрессовкой с обратным истечением металла:

1) повышение расхода металлического сырья;

2) высокая стоимость опрессовочного оборудования;

3) неравномерное растекание металла;

+4) сокращение сортамента изготавливаемой продукции.

25. С помощью какого инструмента обеспечивается точность размера профиля?

26. Укажите разновидность техносмазки, применяемой для опрессовки легированной стали?

27. Как уменьшить силу контактного трения при волочении изделия?

3) заменой обычной волоки, смазыванием;

+4) смазыванием, противонатяжением, заменой обычной волоки.

28. Какой материал не является исходным при волочении из цветных металлов?

1) катаная заготовка;

2) опрессованная заготовка;

3) катанка из плавильной печи;

29. Укажите температуру плавления свинца при патентировании стальной проволоки?

Обработка металлов давлением: виды и способы

Существует большое количество технических вариантов обрабатывания металлических изделий: как ручных, так и автоматизированных (при эксплуатации специального оборудования). Однако несмотря на широкий выбор, простые обыватели и настоящие профессионалы нередко выбирают способ обработки металла давлением. Отличительной чертой пластической деформации является не только изменение формы детали, но и ее физических, механических свойств. Благодаря этому технология активно применяется в разных сферах промышленности и производства. Еще одна причина популярности – таким образом можно значительно повысить производительность и сэкономить расходование сырья, чем при помощи иных аналогичных методик.

Что такое обработка металлов давлением

ОМД представляет собой изменение параметров и размера заготовок благодаря влиянию на них внешними условиями с дальнейшим сохранением и закреплением полученного результата. Такой эффект достигается за счёт высокой пластичности материалов, поддающихся отделке. После завершения всех рабочих этапов удаётся получить готовое изделие, форма и габариты которого полностью соответствует заявленным заказчиком требованиям. Для увеличения пластичности, перед работой с этим материалом, его прогревают до высоких температурных показателей. Для любой разновидности существуют установленные критерии нагрева, которые имеют четкую зависимость от физико-химических показателей.

Суть обработки металлов посредством давления определяется тем фактом, что атомы при взаимодействии со сторонними факторами обретают тенденцию и склонны принимать иное, устойчиво стабильное положение в кристаллической форме решетке. Важно, чтобы величина этого воздействия была больше допустимого значения пределов металлической упругости. Данный процесс называется пластическая деформация, которая способна изменить не только внешний критерий оценки и габариты изделия, но и его физико-химические параметры. Чтобы обеспечить правильность выполнения с технической точки зрения, нужно обладать профессиональным подходом, иметь необходимое оснащение. Подобрать качественное оборудование легко и удобно в каталоге компании «Сармат».

Разновидности

На основании условий, в которых осуществляется ОМД, специалисты выделяют два направления. Они пользуются примерно одинаковой популярностью на современном рынке, но последняя относится к более инновационной методике. Их отличительными особенностями являются:

- Холодная разновидность, напротив, имеет температурный уровень, ниже рекристаллизации.

- Вид - горячая обработка металлов давлением выбирается при температурных показателях, превышающих баланс нагрева при рекристаллизации материала.

Схемы основных категорий металлообработки

В основе лежит получение заготовки, соответствующей техническому заданию и формату посредством пластической деформации. Доминирующая особенность пластинчатости (в сравнении с упругим аналогом) — это сохранение деформированных форм и параметров после устранения внешних сил, оказывающих влияние. Достижение такого результата объясняется тем, что атомы движутся относительно друг друга на величины, превышающие межатомное расстояние и, после прекращения воздействия на них, не способны вернуться в исходное положение.

Горячая и холодная штамповка металла известна на протяжении многих столетий. Последняя раньше была основным методом изготовления металлической посуды. Это связано с тем, что её отличает быстрота исполнения, отличное качество и доступная стоимость. Такие параметры особенно ценны при массовом производстве и крупном бизнесе, требующем быстрого создания товаров в больших объемах.

Прокатка

Эта разновидность ОМД подразумевает под собой применение двух движущихся валиков, которые обжимают изделие с обеих сторон. Скорость их вращения устанавливается самостоятельно. Целью этой манипуляции является снижение геометрических данных поперечного сечения, а также достижение желаемой конфигурации. Деформация заготовки происходит за счёт трения (толщина минимизируется, а длина и ширина — увеличивается). Данным методом могут обрабатываться металлические листы и ленты, но при условии применения гладких валков. Помимо этого, методика используется при работах с деталями фасонного профиля, но с привлечением ручьевого валка. Типы прокатки металла:

- Продольная — изделие пропускается через движущиеся в разных направлениях валки, из-за чего оно обжимается до толщины расстояния между ними.

- Поперечная — эта разновидность необходима для преобразования материала в форму шара, конуса, цилиндра или друг вращающихся тел. Таким образом изготавливают бесшовные балки и многие строительные предназначения для работы.

- Поперечно-винтовая — в большинстве случаев, она используется для создания и переработки полых заготовок.

Помимо этого, в зависимости от присутствия или отсутствия подогрева, в качестве подготовительного процесса работы, специалисты выделяют холодную или горячую прокатку металла.

Ковка

Данная технология отнесена к категории высокотемпературных способов металлической обработки. Пред тем, как приступить к делу, деталь нагревается до высоких температурных показателей. Температура выставляется и зависит от вида материала, из которого выполнено изделие. Сегодня применяется несколько методов. Важно выделить:

- Ручная — осуществляется руками мастера и применяется по мере необходимости изготовить небольшую партию заказа. Они не ограничены в рабочей зоне, поэтому формируют любое положение в пространстве.

- Штамповки — предусматривают подготовительные работы, в виде помещения заготовки в штамповую матрицу, не позволяющей ей свободно перемещаться. Благодаря этому она полностью повторяет форму матричной полости.

- С применением дополнительного специализированного оснащения (пневматического, гидравлического или паровоздушного).

Метод ковки при обработке металлов давлением, в подавляющем большинстве, выбирается для разовых заказов и мелкосерийного производства. Перед тем как приступить к этой процедуре, деталь разогревается и помещается между двумя ударными положениями молота (бойки). Помимо бойки можно использовать также топор, раскатку или обжимку. Основными ковочными операциями служат:

- Осадка — уменьшение высоты болванки за счёт увеличения площади поперечного сечения.

- Высадка — это, своего рода, осадки. Проведение этого этапа требует наличия оправки (подкладной инструмент).

- Протяжка — увеличение длины посредством снижения площади поперечного сечения.

- Раскатка на оправе — внутренний и внешний диаметр увеличивается, а стенозная толщина уменьшается.

- Пошивка — создание сквозных или глухих отверстий. Рабочим инструментом выступает прошивень, а для отвода необходима выдра.

- Скручивание — поворот определенного участка вокруг продольной оси.

Прессование

Этот вид ОМД подразумевает под собой помещение металлического предмета в специальную форму с дальнейшим выдавливанием через имеющееся отверстие. Эти процессы происходят за счёт мощного пресса и давления, которое способствует выталкиванию. При этом важно помнить, что площадь отверстия не должна превышать площадь сечения используемого изделия. При выполнении этой работы деталь приобретает вид прута, форма и технические свойства которого устанавливаются в зависимости от отверстия. Эта методика отличается простотой и высокой эффективностью. Она часто применяется для оловянных, медных, свинцовых, алюминиевых или цинковых предметов.

На основании того, какой материал используется, прессование металла бывает холодного и горячего типа. Если изделие выполнено из алюминиевого, оловянного, медного или прочего вещества, то оно не нагревается. Если используемые предметы имеют в составе никель или титан, осуществляется нагрев заготовки и рабочего инструмента. Выделяют 2 метода:

- Прямой — выдавливание осуществляется в направление движения пуансона.

- Обратный — перемещается навстречу движениям пуансона.

Использование этой тактики ОМД нередко сокращает срок эксплуатации, в связи с чем рекомендуется периодически наносить на рабочие поверхности минеральные масла, графит, канифоль или жидкое стекло. Несмотря на множество достоинств этой обработки, её главным недостатком считается большой пресс остаток (порядка 20%) в прессовочной камере.

Волочение металла

Главным инструментом, используемым в этой методике, является фильера (или волока). Овальная или фасонная форма пропускается через фильерное отверстие, из-за чего создаётся необходимый профиль с поперечным сечением. Лучший пример исполнения этой техники — это создание проволоки, подразумевающее протягиванием заготовки с большим диаметром через несколько фильеров. В результате этих действий происходит его превращение в изделие нужного размера. Технология пользуется спросом при необходимости получения деталей маленького диаметра, создании фасонных профилей, производстве тонкостенных труб и калибровки.

Материалом для волоки может быть инструментальная сталь, металлокерамический сплав или технический алмаз (при тонкой проволоке). Целью этой техники служил уменьшение трения, повышение стойкости инструментария и улучшение отвода тепла.

Существует несколько разделений волочения по разным критериям. Одной из них является:

- Сухое — в случае привлечения мыльной стружки.

- Мокрое волочение предполагает работу с мыльной эмульсией.

Также к основным категориям обработки металлов давлением на практике относятся следующие разновидности:

- Однократное — осуществляемся единственным проходом.

- Многократное — требует более одного прохода, благодаря чему осуществляется постепенное снижение поперечного сечения.

Объемная штамповка

Это технологический процесс, в результате которого происходит пространственное изменение различных объемных заготовок, имеющих простейшую геометрическую конфигурацию (цилиндрическую, призматическую и т.п.), для того, чтобы изготовить из них детали гораздо более сложной формы. Такой эффект реализуется посредством специального штампа. Исходя из конструктивной реализации, эта методика делится на 2 основных вида:

- Открытая — даёт возможность не придерживаться весовой точности. В ней предусмотрен зазор, расположенный между их движущимися элементами, куда отправляется лишний объём материала. Работая с открытым типом, необходимо удалить облой, который формируется по контуру.

- Закрытая — эта холодная и горячая обработка металлов под давлением не имеет специальных отверстий, а создание изделия проводится в ограниченном пространстве. Но важным условием является грамотный расчёт габаритов (вес и объём).

Листовая

Исходя из ожидаемого результата, эта разновидность ОМД делится на:

- Разделительную — включает в себя пробивку, отрезку и вырубку.

- Формообразующую — состоит из таких элементов, как чеканка, а также гибка и раздача и т.д.

При работе с этой методикой требуется гидравлический пресс или кривошипно-шатунный. Главной деталью этого оборудования считается штамп из матричных элементов и пунсона. Отличительной особенностью метода является отсутствие необходимости обрабатывать в дальнейшем. Для обеспечения высококачественного эффекта, применяемые детали должны иметь высокую точность.

Сегодня самым популярным и распространенным способом обработки является штамповка листового металла под давлением. Она пользуется спросом среди большинства промышленных отраслей, что значительно расширяет область применения. С ее помощью производятся как небольшие элементы радиоэлектронных аппаратов, так и кузова автомобилей и иных транспортных средств.

Комбинированная

Эта разновидность ОМД актуальна при возникновении необходимости одновременного использования нескольких технологий. Комбинировать можно любые доступные на сегодняшний день методы. Их определение зависит от конечной цели, желаемого результата и текущего технического оснащения. На практике комбинирование проводится достаточно часто, так как это дает возможность создавать более сложные формы и конфигурации.

На практике используется схема прокатки, которая позволяет оптимизировать производственный процесс и ускорить обработку. Благодаря высокому уровню пластичности используемого в производстве сырья, выбор наиболее подходящей технологии проходит исходя из конечной цели изготовителя. Показатели способствуют созданию продукта необходимых размеров, заданным показателям или конкретным тех.заданиям. Максимальное количество промышленных отраслей задействуют в своем рабочем процессе разнообразные методы и технологии. При этом учитываются такие обязательные факторы, как общие условия, при которых проводится изготовление и направление деятельности предприятия.

Работа с металлическими изделиями — это сложный, кропотливый и длительный процесс, требующий ответственного подхода. Для достижения желаемого и технически верного результата обязательно требуется привлечение специалистов и оборудования. Добиться этого в домашних условиях практически невозможно, поэтому крайне важно обратиться в проверенную фирму, которая сможет предоставить достаточное количество оборудования, способного удовлетворить требования заказчика. Компания «Сармат» обладает этими возможностями, позволяя реализовать самые сложные задумки.

Физические основы пластической деформации

1.1. Общие сведения об обработке металлов давлением

В основе всех процессов обработки металлов давлением (ОМД) лежит способность металлов и их сплавов под действием внешних сил пластически деформироваться, т. е., не разрушаясь, необратимо изменять свою форму и размеры. При этом изменяется структура металла, его механические и физические свойства.

Обработка металлов давлением известна с древнейших времен. Холодная ковка самородной меди и метеоритного железа была известна еще до того, как люди начали добывать металлы из руд (VII в. до н. э.). Техника обработки металлов давлением получила развитие в X. XIII веках, когда кузнецы научились изготавливать многослойные мечи и топоры со стальными закаливаемыми лезвиями, а также предметы бытового назначения, инструменты и ремесленные приспособления. Ручная ковка была исторически первым из применяемых до сих пор способов формоизменяющей обработки металлов. Первый паровой молот, появившийся в 1843 г., деформировал металл силой падения груза, а для поднятия которого использовался пар. В 1888 г. появился молот двойного действия, у которого верхняя «баба» при движении вниз дополнительно разгонялась силой пара. Прокатка металлов возникла позже ковки и волочения. Первые сведения о прокатке относятся к XV в. (прокатка свинцовых полос). Основоположником современных методов прокатки принято считать английского изобретателя Г. Корта, изготовившего первый прокатный стан в 1783 г.

В настоящее время давлением обрабатывают около 90 % всей выплавляемой в мире стали, а также большое количество цветных металлов и их сплавов (до 60 %). В машиностроении наиболее широко применяется штамповка (горячая объемная и листовая). В современном автомобиле насчитывается до 90 % штампованных деталей (облицовочные детали, детали подвески, колесные диски, валы и шестерни коробки передач, детали двигателя (поршни, шатуны, коленчатые и распределительные валы, клапаны), тормозные колодки, бензобаки, глушители и др.), половина из которых не подвергается никаким другим видам обработки, в тракторе — 70 %. Современные двигатели конструктивно состоят из деталей (до 100 %), полученных ОМД.

Обработка металлов давлением — группа методов получения полуфабрикатов или изделий требуемых размеров и формы путем пластического деформирования заготовок за счет приложения внешних усилий.

Основными процессами ОМД являются: прокатка, прессование, волочение, ковка, объемная и листовая штамповка. По назначению они подразделяются на следующие две группы:

1. Процессы ОМД, направленные на получение машиностроительных профилей — изделий постоянного поперечного сечения по их длине (прутков, труб, проволоки, лент, листов и др.). К этим процессам относятся прокатка, прессование и волочение. Изделия, полученные этими методами, применяются в строительных конструкциях или в качестве заготовок для последующего изготовления из них деталей другими методами (резанием, ковкой, штамповкой и т. д.).

2. Процессы ОМД, направленные на получение машиностроительных заготовок, которые имеют форму и размеры, приближенные к готовым деталям, и только в рядечсалеув требуют обработки резанием для придания им окончательных размеров и получения необходимого качества поверхности. К этим процессам относятся ковка и штамповка.

При ОМД, во-первых, достигается получение изделий сложной формы из заготовок простой формы и, во-вторых, улучшается кристаллическая структура исходного литого металла и повышаются его физико-механические свойства.

Преимуществами методов ОМД являются следующие:

1) низкая трудоемкость процессов и, следовательно, их высокая производительность;

2) рациональное использование металла (коэффициент использования металла (КИМ) приближается к единице);

3) стабильность размеров и относительно высокая точность изготавливаемых деталей при большой сложности их форм;

4) универсальность используемого прессового оборудования;

5) возможности для механизации и автоматизации технологических процессов;

6) простота осуществления процесса.

Главными недостатками методов ОМД являются следующие: относительно высокая стоимость инструмента (в условиях серийного производства она составляет до 14 % от себестоимости деталей), а также сложность и уникальность прессового оборудования.

1.2. Сущность пластической деформации

Следует отметить, что металлы характеризуются наличием металлической связи, когда в узлах атомно-кристаллической решетки расположены положительно заряженные ионы, окруженные электронным газом. Наличие такой металлической связи и придает металлу способность подвергаться пластической деформации.

Пластичность — свойство твердого тела под действием внешних сил или внутренних напряжений, не разрушаясь, необратимо изменять свою форму и размеры. Такое изменение формы и размеров металлического тела называют пластической деформацией.

Деформация — изменение формы и размеров твердого тела под влиянием приложенных внешних сил. Деформация может быть упругой, исчезающей после снятия нагрузки, и пластической, остающейся после снятия нагрузки.

Механизмы пластической деформации. Как бы не были малы приложенные к металлу усилия, они вызывают его деформацию. Начальные деформации всегда являются упругими, и величина их находится в прямой зависимости от нагрузки (закон Гука). При упругой деформации под действием внешних сил изменяются расстояния между атомамилвликчреисктоай решетке. После снятия нагрузки атомы под действием межатомных сил возвращаются в исходное положение, и металл восстанавливает свои первоначальные размеры и форму.

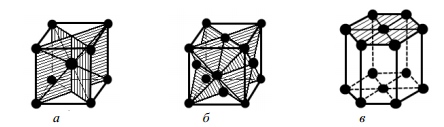

Скольжение. При пластической деформации одна часть кристалла необратимо сдвигается по отношению к другой на целое число периодов атомно-кристаллический решетки — смещается по так называемым плоскостям сдвига (скольжения). Следует отметить, что ими являются кристаллографические плоскости, в которых находится наибольшее количество атомов. Расположение этих плоскостей зависит от типа атомно-кристаллической решетки металла. У aжелеза, вольфрама, молибдена и других металлов с объемноцентрированной кубической (ОЦК) решеткой имеется шесть плоскостей сдвига (в каждой из них имеется по два направления сдвига) и так называемая система скольжения (имеет 6 × 2 = 12 элементов сдвига) (рис. 2.1, а). При этом g-железо, медь, алюминий и другие металлы с гранецентрированной кубической (ГЦК) решеткой имеют четыре плоскости сдвига с тремя направлениями скольжения в каждой, т. е. 4 × 3 = 12 элементов сдвига (рис. 2.1, б). У цинка, магния и других металлов с гексагональной плотноупакованной (ГПУ) решеткой имеется одна плоскость с тремя направлениями скольжения, т. е. три элемента сдвига (рис. 2.1, в). Чем больше элементов сдвига в решетке, тем выше пластичность металла.

Рис. 2.1. Плоскости и направления (заштрихованные плоскости) сдвига в кристаллической решетке: а — ОЦК; б — ГЦК; в — ГПУ

Наиболее легкий сдвиг по определенным плоскостям и направлениям объясняется тем, что при таком перемещении атомов из одного устойчивого равновесного положения в другое значения затрачиваемых усилий будут минимальными, и, следовательно, будут наименьшими необходимые для этого затраты энергии.

Если нагрузку снять, перемещенная часть кристалла не возвратится на старое место и деформация сохранится. Наличие плоскостей скольжения в кристалле подтверждается при микроструктурном исследовании пластически деформированных металлов.

Двойникование. Скольжение или сдвиг по определенным кристаллографическим плоскостям является основным, но не единственным механизмом пластической деформации металлов. При некоторых условиях пластическое деформирование может также происходить путем двойникования. При пониженных температурах у металлов с ОЦК решеткой наблюдается переход от механизма скольжения к механизму двойникования. Сущность двойникования заключается в том, что под действием касательных напряжений одна часть зерна оказывается смещенной по отношению к другой части, занимая симметричное положение и являясь как бы ее зеркальным отражением (рис. 2.2).

Дислокационный механизм пластической деформации. Процесс скольжения не следует представлять как одновременное передвижение одной части кристалла относительно другой. Такой жесткий или синхронный сдвиг потребовал бы напряжений в сотни или даже тысячи раз превышающие по величине те, при которых в действительности протекает процесс

Рис. 2.2. Схема процесса двойникования

пластической деформации. В реальных металлах сдвигас(птилче ское деформирование) происходит при напряжениях, величина которых меньше теоретических в сотни и тысячи раз (например, для железа tтеор ≈ 2 600 МПа, а tреал ≈ 290 МПа, для меди

tтеор ≈ 1 540 МПа, а tреал ≈ 1 МПа). Такое расхождение объясняется дислокационным механизмом пластической деформации.

При дислокационном механизме пластической деформации скольжение осуществляется в результате перемещения в кристалле дислокации, когда сдвиг происходит последовательно от атома к атому вблизи ядра дислокации. В этом случае усилие сдвига значительно меньше, чем при одновременном сдвиге всех атомов.

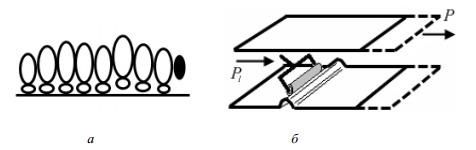

Данный процесс можно объяснить с помощью моделей движения гусеницы (рис. 2.3, а) и перемещения ковра (рис. 2.3, б).

Рис. 2.3. Дислокационный механизм пластической деформации: а — модель движения гусеницы; б — модель перемещения ковра

Гусеница перемещается путем последовательного подъема одной пары ног и перестановки их в новое место, а не за счет подъема всех ног одновременно и перемещения на шаг. Когда

все ноги гусеницы последовательно выполнят эту операцию, то она переместится на шаг (такой режим движения требует от нее значительно меньших усилий). Аналогичным образом происходит перемещение ковра по полу в случае прокатывания на нем складки, что требует значительно меньших усилий, чем, транспортировка ковра целиком.

Дислокационный механизм пластической деформации объясняетсядсулюещим образом. Атомы, расположенные в поле дислокации, возбуждены (их энергия повышена) и выведены из устойчивого положения равновесия с минимальной свободной энергией. Такое состояние кристалла является метастабильным. Поэтому для того чтобы ограниченная группа атомов в области дислокации сдвинулась и заняла новое устойчивое положение равновесия, достаточно приложить существенно меньшее напряжение, чем при их синхронном сдвиге, т. е. совершить незначительную работу и затратить при этом минимум энергии.

Механизм перемещения дислокации на атомном уровне представлен на рисунке 2.4.

Рис. 2.4. Схема перемещения дислокаций

Следует отметить, что силы взаимодействия атомов зависят от расстояния. В зоне дислокации расстояния атомов 3 и 4 от краевого атома 1 экстраплоскости 1 – 1 1 увеличены и связи между этими атомами утрачены. Под действием сдвигающей силы Р смещение плоскостей приводит к уменьшению расстояния 1 – 4 и увеличению расстояния 2 – 4. В результате этого связь между атомами 1 и 4 восстанавливается, а между атомами 2 и 4 обрывается. Дислокация перемещается на одно межатомное расстояние.

Таким образом, движение дислокации — это процесс последовательного разрыва и восстановления связей в кристаллической решетке. В результате пробега дислокации от одной границы кристалла до другой происходит смещение части кристалла на одно межатомное расстояние. Из совокупности пробегов дислокаций складывается общая деформация кристаллического тела.

1.3. Наклеп и рекристаллизация

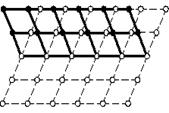

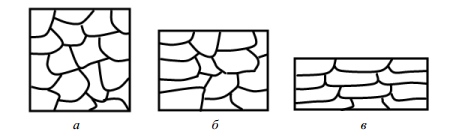

Пластическая деформация поликристаллических тел (металлов и сплавов) имеет некоторые особенности по сравнению с пластической деформацией одного зерна (монокристалла). В поликристаллическом металле зерна (следовательно, и плоскости скольжения) имеют различную ориентировку (рис. 2.5, а). Из-за влияния соседних зерен деформирование каждого зерна не может совершаться свободно. Пластическая деформация на первой стадии начинается тогда, когда действующие напряжения превысят предел упругости. На первой стадии пластическая деформация может происходить лишь в отдельных зернах с благоприятной ориентировкой, у которых плоскости легкого скольжения совпадают с направлением максимальных касательных напряжений. В каждом зерне сдвиг происходит последовательно: сначала по одной плоскости, затем по другой и т. д. Кроме сдвига, происходит и поворот смещенных частей зерна в направлении уменьшения угла между направлениями плоскостей скольжения и направлением растягивающих сил. В результате сдвигов и поворота плоскостей скольжения зерно постоянно вытягивается в направлении растягивающих сил (рис. 2.5, б). Зерна удлиняются настолько, что напоминают волокна, поэтому структура деформированного металла называется волокнистой (рис. 2.5, в). Дальнейшая деформация (вторая стадия) приводит к дроблению зерен.

Рис. 2.5. Схема образования текстуры в поликристаллитном теле: а — исходное расположение зерен; б — изменение формы зерен при пластической деформации; в — текстура металла после деформации

В процессе межзеренных и внутризеренных сдвигов происходит искажение кристаллической решетки, удлинение и поворот зерен, их последующее дробление, что, в конечном итоге, затрудняет дальнейшее скольжение. Это вызывает возрастание сопротивления деформации. Кроме того, неравномерная деформация отдельных зерен приводит к возникновению внутренних напряжений, которые так же вызывают увеличение сопротивления деформации.

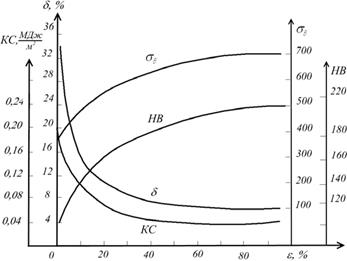

При холодной пластической деформациимиезнения структуры приводят к повышению твердости НВ и предела прочности металла σв, а также понижению его пластических (относительное удлинение δ) и вязкостных (ударная вязкость КС) свойств (рис. 2.6). Чем больше величина пластической деформации ε, тем значительнее эти изменения.

Рис. 2.6. Влияние степени деформации на механические свойства металлов

Изменение свойств и структуры металла в результате пластической деформации в холодном состоянии называется наклепом или упрочнением. Интенсивность нарастания наклепа по мере увеличения степени деформации неодинакова (в начальный момент деформирования она резко увеличивается, а затеммзеадляется ).

Наклеп не всегда является отрицательным фактором, затрудняющим процесс получения заготовки пластическим деформированием. Иногда его используют для получения изделия с необходимыми полезными свойствами (часто в сочетании с последующей термической обработкой). Так, холодной пластической деформацией можно в 2. 3 раза повысить предел прочности (особенно предел текучести). Например, гвозди должны быть изготовленыти могу применяться только из наклепанного металла. Гвозди, у которых наклеп снят термической обработкой (побывавшие в печи), к применению непригодны.

Следует отметить, что наиболее прочным материалом в современной технике является нагартованная (упрочненная) стальная проволока (в немецком языке слово hard означает твердость), получаемая в результате холодного волочения при ε = 80. 90 % и имеющая σв = 3 000. 4 000 МПа. Такая высокая прочность не может быть достигнута легированием и термической обработкой.

Понижение пластических свойств наклепанного металла может быть очень значительным. Например, у низкоуглеродистой стали относительное удлинение δ уменьшается почти в 6 раз (с 30. 35 до 5. 6 %).

При определенной степени деформации металл утрачивает пластичность настолько, что дальнейшее деформирование внешним усилием может привести к его разрушению.

Возврат и рекристаллизация. Деформированный металл по сравнению с недеформированным находится в неравновесном состоянии. В таком металле даже при комнатной температуре могут самопроизвольно протекать процессы, приводящие его в более устойчивоеувтнреннее состояние. При повышении температуры скорость таких процессов возрастает.

При нагреве до сравнительно низких температур протекает процесс возврата, т. е. снятие микронапряжений и частично искажений кристаллической решетки. Изменений структуры при этом еще не наблюдается. Возврат несколько изменяет свойства наклепанного металла (понижается его прочность и повышается пластичность). Возврат происходит при температуре (0,2. 0,3) Тпл, °K.

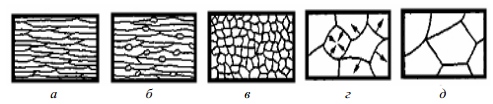

При дальнейшем нагреве в результате теплового воздействия происходит перестройка кристаллов деформированного тела, зарождение новых зерен (кристаллов) и их рост. Такой процесс называется рекристаллизацией.

В результате рекристаллизации (рис. 2.7) образуются совершенно новые зерна, с неискаженной кристаллической решеткой. Размеры новых зерен могут сильно отличаться от исходных. Образование новых зерен приводит к резкому снижению плотности дислокаций и высвобождению энергии, накопленной при пластической деформации металла. В результате рекристаллизации металл разупрочняется и восстанавливает свои первоначальные свойства, а его зерна становятся равноосными.

Рис. 2.7. Изменения микроструктуры деформированного металла при нагреве:

а — наклепанный металл; б — начало первичной рекристаллизации; в — завершение первичной рекристаллизации; г, д — стадии собирательной рекристаллизации

Пластически деформированные металлы могут рекристаллизоваться лишь после деформации, степень которой превышает определенное критическое значение, которое называется критической степенью деформации. Для алюминия она составляет ~2 %, для железа и меди — ~5 %. Если степень деформации меньше критической, то зарождения новых зерен при нагреве не происходит.

Наименьшая температура нагрева, обеспечивающая возможность зарождения новых зерен, называется температурой рекристаллиза- ции Трекр. Рекристаллизация для технически чистых металлов происходит при температурах Трекр ≥ 0,4 Тпл, °K. Температура рекристаллизации Трекр. некоторых металлов представлена в таблице 2.1.

Обработки материалов давлением

Обработкой давлением называются процессы получения заготовок или деталей машин силовым воздействием инструмента на исходную заготовку из исходного материала.

Пластическое деформирование при обработке давлением, состоящее в преобразовании заготовки простой формы в деталь более сложной формы того же объема, относится к малоотходной технологии. Обработкой давлением получают не только заданную форму и размеры, но и обеспечивают требуемое качество металла, надежность работы изделия.

Существенные преимущества обработки металлов давлением по сравнению с обработкой резанием - возможность значительного уменьшения отхода металла, а также повышения производительности труда, поскольку в результате однократного приложения усилия можно значительно изменить форму и размеры деформируемой заготовки. Кроме того, пластическая деформация сопровождается изменением физико-механических свойств металла заготовки, что можно использовать для получения деталей с наилучшими эксплуатационными свойствами (прочностью, жесткостью, высокой износостойкостью и т. д.) при наименьшей их массе. Эти преимущества обработки металлов давлением способствуют неуклонному росту ее удельного веса в металлообработке.

Классификация технологических процессов

обработки металлов давлением

Процессы обработки металлов давлением по назначению делят на два вида:

1. Для получения заготовок постоянного поперечного сечения по длине (прутков, проволоки, лент, листов). Такие заготовки используются в строительных конструкциях или в качестве заготовок для обработки резанием или давлением. Основные разновидности таких процессов – прокатка, прессование и волочение.

2. Для получения деталей или заготовок (полуфабрикатов), имеющих приближенно формы и размеры готовых деталей. Основные разновидности таких процессов – ковка и штамповка.

Пластическое деформирование в обработке металлов давлением осуществляется при различных схемах напряженного и деформированного состояний, при этом исходная заготовка может быть объемным телом, прутком, листом.

По назначению процессы обработки металлов давлением группируют следующим образом:

– для получения изделий постоянного поперечного сечения по длине (прутков, проволоки, лент, листов), применяемых в строительных конструкциях или в качестве заготовок для последующего изготовления деталей – прокатка, волочение, прессование;

– для получения деталей или заготовок, имеющих формы и размеры, приближенные к размерам и формам готовых деталей, требующих механической обработки для придания им окончательных размеров и заданного качества поверхности – ковка, штамповка.

Основными схемами деформирования объемной заготовки являются:

– сжатие между плоскостями инструмента – ковка;

– ротационное обжатие вращающимися валками – прокатка;

– затекание металла в полость инструмента – штамповка;

– выдавливание металла из полости инструмента – прессование;

– вытягивание металла из полости инструмента – волочение.

Характер пластической деформации зависит от соотношения процессов упрочнения и разупрочнения. Губкиным С.И. предложено различать следующие виды деформации и, соответственно, виды обработки давлением.

Горячая деформация – деформация, после которой металл не получает упрочнения. Рекристаллизация успевает пройти полностью, новые равноосные зерна полностью заменяют деформированные зерна, искажения кристаллической решетки отсутствуют. Деформация имеет место при температурах выше температуры начала рекристаллизации.

Неполная горячая деформация характеризуется незавершенностью процесса рекристаллизации, которая не успевает закончиться, так как скорость ее недостаточна по сравнению со скоростью деформации. Часть зерен остается деформированными и металл упрочняется. Возникают значительные остаточные напряжения, которые могут привести к разрушению. Такая деформация наиболее вероятна при температуре, незначительно превышающей температуру начала рекристаллизации. Ее следует избегать при обработке давлением.

При неполной холодной деформации рекристаллизация не происходит, но протекают процессы возврата. Температура деформации несколько выше температуры возврата, а скорость деформации меньше скорости возврата. Остаточные напряжения в значительной мере снимаются, интенсивность упрочнения снижается.

При холодной деформации разупрочняющие процессы не происходят. Температура холодной деформации ниже температуры начала возврата.

Холодная и горячая деформации не связаны с деформацией с нагревом или без нагрева, а зависят только от протекания процессов упрочнения и разупрочнения. Поэтому, например, деформация свинца, олова, кадмия и некоторых других металлов при комнатной температуре является с этой точки зрения горячей деформацией.

Читайте также: