Виды пластической деформации металлов

Обновлено: 28.06.2024

Пластическая деформация металлов, виды и определения

Обработка металлов давлением это деформация. Многие помнят закон Гука из школьной программы. Так существует упругая и пластическая деформация. В нашем случае, поговорим о пластической. Как нас учил проф. д.т.н. Осадчий В.Я. на лекциях по теории обработки металлов давлением (ТОМД) на сегодняшний день подразделяют на:

- холодную деформацию;

- неполную холодную (подобную холодной);

- неполную горячую;

- горячую.

При холодной деформации происходит упрочнение металла, при этом возврат и рекристализация не происходит. Иными словами при холодной деформации разупрочнение не происходит, а также не происходит залечивания нарушений внутри и межзеренных, так как не действуют механизмы термической пластичности. В результате холодной деформации прочность увеличивается, а пластичность и плотность уменьшаются, металл охрупчивается. При деформации металла с высокой степенью образуется текстура; происходит изменение физических свойств металла. Холодная происходит при температуре ниже чем 0.3 tпл.(температура плавления).

При деф-ции металлов на горячую разупрочняется с такой скоростью, при которой не происходит упрочнения в результате деформации. Металл уплотняется, литая структура разрушается, образуются новые рекристаллизованные равноосные зерна; нарушения границ зерен и блоков залечиваются в результате действия механизмов термической пластичности. Степень деформации и скорость деформации (извините за тавтологию, но сказать по другому не получается) оказывают существенное влияние. Так при малых скоростях, степенях деформации и при температуре 0,7 tпл. происходит горячая деф-ция металлов. Практически трудно создать условия для холодной и горячей обработки давлением в чистом виде.

Поэтому при обработке давлением металлов часто наблюдаются неполная холодная и неполная горячая деформации. Неполная холодная деф. подразумевает, что наряду с упрочнением происходит частичное разупрочнение в результате возврата, вызванного разогревом из-за выхода тепла. Для металла после неполной холодной деф. характерны свойства металла, получившего низкотемпературную обработку после холодной деформации. Для процесса неполной холодной деформации температура находится в пределе от 0.3 до 0.5 tпл. К неполной холодной деформации можно отнести так называемую теплую, при которой металл нагревают от внешних источников.

Теплая прокатка тонких листов и лент и теплое волочение применяют при обработке труднодеформируемых сплавов, имеющих сопротивление деф-ции и пониженную пластичность. Подогрев до невысоких температур при теплой, не вызывая окисления поверхности, что характерно для горячей, несколько снижает сопротивление деформации и, что очень важно, повышает пластичность из-за появления новых систем скольжения. В конечном итоге при неполной горячей деформации металлов рекристаллизация, разупрочнение проходят не полностью. Таким образом структура металла получается рекристаллизованной с наличием деформированной. Температура неполной горячей соответствует от 0.5 до 0.7 tпл.

Неполная горячая из-за неоднородности структуры приводит к пониженным механическим свойствам и поэтому нежелательна. Приведенные выше температурные интервалы видов деформации являются ориентировочными. Вид деформации зависит не только от температурного режима, но и от степени и скорости деформации. Так, при высокой степени и скорости при начальной температуре металла значительно ниже 0,3 tпл деф-ция получается неполной холодной. Для нее характерны частичное разупрочнение в результате большого выхода тепла из-за высокой степени деформации и малые потери тепла из-за высокой скорости деформации. Горячая деф-ция с высокими степенями и скоростями будет неполной, так как упрочнение в результате деформации происходит и при температурах выше 0,7 tпл.

Влияние степени и скорости деформации на упрочнение при деф-ции на горячую особенно сильно проявляется при обработке сплавов с пониженной скоростью и повышенной температурой рекристаллизации. Это характерно, например, для нержавеющих сталей аустенитного класса. Такие сплавы имеют высокое динамическое сопротивление деформации. Грамотным термомеханическим режимом при деформации на горячую необходимо добиваться отсутствия упрочнения и полной рекристаллизации в результате пластической деформации, но при данном процессе деформации упрочнение неизбежно.

Рассмотренные температурные условия разных видов деформации позволяют уточнить понятия «холодная и горячая деформации». Температурный интервал того или иного вида деформации зависит от температуры плавления. Принимать деф-цию без нагрева (при комнатной температуре) за холодную нельзя. Допустим, что происходит деф-ция олова, свинца и технического железа без нагрева при 25С. Определим сходственные (гомологические) температуры этих металлов при 25С, принимая температуру плавления олова 505К (232С), свинца 600К (327С) и железа 1800К (1530С). Тогда получаем сходственные температуры: для олова- 0,59 tпл, для свинца- 0,5 tпл, для железа это 0,165 tпл. Получается, что температура 25С для олова и свинца является горячей неполной деформации, а для железа (при малых степенях и скоростях деформации)- температурой холодной. Это подтверждают экспериментальные данные. Так, олово и свинец не наклепываются при обработке давлением при комнатной температуре. Скорость деф-ции оказывает существенное влияние на сопротивление деформации, т.е. олово и свинец ведут себя, как железо, при температуре от 0.5 до 0.6 tпл, равных 900-1080 К (630-810С).

Простые виды пластической деформации:

- сжатие

- растяжение

- сдвиг (срез)

- изгиб (гибка)

- кручение (торсировка)

Пластическая деформация материалов

Пластическая деформация – эффективный инструмент формирования структуры различных материалов. На ее особенностях основаны технологии обработки давлением, придание материалам особых свойств, создание наноматериалов.

Понятие деформации

Под термином «деформация» понимаются любые изменения структуры, формы, размеров тел. Она происходит под влиянием напряжений — сил, которые действуют на единицу площади сечения заготовок или деталей. Деформация металла обусловлена:

- внешними силами;

- усадкой;

- структурными превращениями;

- внутренними физико-механическими процессами.

Примеры прилагаемых к телу нагрузок:

- сжатие – нагрузка прикладывается соосно по направлению к телу;

- растяжение – возникает при продольном от тела приложении нагрузки (соосно или параллельно плоскости, в которой находятся точки крепления тела);

- изгиб – нарушение прямолинейности главной оси тела;

- кручение – возникает при приложении к телу крутящего момента.

Механизм и виды деформирования изучаются материаловедением, физикой твердого тела, кристаллографией.

Твердые тела подвержены двум видам деформации:

В таблице приведены сравнительные характеристики этих явлений.

· в структуре возникают остаточные изменения;

Пластическое деформирование ведет к модификациям в структурах металлов и их сплавов, а, следовательно, к изменениям их свойств.

Механизм возникновения

Возникновение пластической деформации обусловлено процессами, имеющими кристаллографическую природу: скольжением; двойникованием; межзеренным перемещением.

Скольжение

Происходит под воздействием касательных напряжений. Проявляется в виде перемещения одной части кристалла относительно другой. Этот процесс, в пределах кристалла, называется линейной дислокацией. Когда линейная дислокация выходит из кристалла, на его поверхности возникает ступенька, равная одному периоду решетки. Увеличение напряжения ведет к перемещению новых атомных плоскостей. Образуются новые ступеньки единичных сдвигов на поверхности кристалла. Чтобы дислокация продвинулась, не требуется разрывать все атомные связи в плоскости скольжения. Межатомная связь разрывается только в краевой зоне дислокации.

Современная теория основана на положениях:

- последовательность распространения скольжения в плоскости сдвига;

- место возникновения скольжения – это область нарушения кристаллической решетки, возникающая при нагружении кристалла.

Одно из свойств металла – теоретическая прочность. Ее используют для характеристики сопротивления пластическому деформированию. Она определяется силами межатомных связей в кристаллических решетках и значительно превышает реальную. Так для железа прочность:

- 30 кг/мм — реальная;

- 1340 кг/мм — теоретическая.

Различие вызвано тем, что для движения дислокации разрушаются лишь связи между атомами, находящимися у края дислокации, а не все атомные связи. Для этого необходимы меньшие усилия.

Двойникование

Это процесс образования в кристалле областей с закономерно измененной ориентацией кристаллической структуры. Двойникованием достигается незначительная степень деформации.

Двойниковые образования возникают по одному из двух механизмов:

- являются зеркальной переориентацией структуры матрицы (материнского кристалла) в некоторой плоскости;

- путем поворота матрицы на определенный угол вокруг кристаллографической оси.

Двойникование свойственно кристаллам, имеющим решетки:

- гексагональную (магний, цинк, титан, кадмий);

- объемно-центрированную (железо, вольфрам, ванадий, молибден).

Склонность к нему повышается при увеличении скорости деформации и снижении температуры.

Двойникование в металлах с кубической гранецентрированной решеткой (алюминий, медь) — результат отжига заготовки, которая подверглась пластическому деформированию.

Межзеренное перемещение

Такое изменение структуры материала идет вод воздействием растягивающего усилия. Процесс, в первую очередь, начинается в зерне, в котором направление легкого скольжения совпадает с направлением действия нагрузки. Это зерно будет растягиваться. Соседние зерна при этом будут разворачиваться до того момента, когда в них направление легкого скольжения также совместится с направлением силы. После они начнут деформироваться.

Результат межзеренного перемещения – волокнистая структура материала. Его механические свойства неодинаковы в разных направлениях:

- пластичность выше в направлении, параллельном действию растягивающего усилия, чем в перпендикулярном направлении;

- прочность имеет высокие показатели поперек приложению усилия, в продольном направлении – показатели ниже.

Эта разница свойств называется анизотропия

Виды пластической деформации

В зависимости от температуры и скорости процесса различают такие виды пластической деформации:

Одно из определяющих понятий — температура рекристаллизации. Она соответствует наименьшей температуре нагрева, при которой возможно возникновение новых зерен и определяется температурой плавления металла по формуле:

Холодная деформация. Наклеп

Холодная деформация проходит при температурах, ниже tрек. В ее результате возникает искажение кристаллической структуры материала. Все зерна растягиваются в одном направлении. Растет прочность, а свойства пластичности снижаются. Это упрочнение называется наклеп (нагортовка). Он может быть:

- полезным — наклепанный слой формируется специально, например в дробеметных машинах, накатыванием поверхностей роликами или шариками, чеканкой бойками, гидроабразивными методами;

- неумышленным (вредным) – возникает при воздействии на металл существенных давлений со стороны обрабатывающего инструмента.

Причина наклепа заключается в развороте плоскостей скольжения и усилении искажений кристаллической решетки. Упрочненный, наклепанный металл быстро вступает в химические реакции, хорошо корродирует и склонен к коррозионному растрескиванию. Деформировать его затруднительно. Но наклеп повышает свойство сопротивления усталости.

В прокатном производстве этот тип деформации применяется для обработки давлением пластичных металлов, заготовок с малым сечением. Такие методы, как штамповка и волочение, позволяют достичь требуемой чистоты поверхности и обеспечить точность размеров.

Устранить изменения в структуре, которые появляются при холодной деформации, возможно термообработкой (отжигом).

При отжиге подвижность атомов повышается. В металле из множественных центров вырастают новые зерна, которые заменяют вытянутые, деформированные. Они характеризуются одинаковыми размерами во всех направлениях. Это эффект называется рекристаллизацией.

Горячая деформация

Горячая деформация имеет такие характерные признаки:

- Температура, выше tрек.

- Материал приобретает равноосную (рекристаллизованную) структуру.

- Сопротивление материала деформированию ниже в десять раз, чем при холодной.

- Отсутствует упрочнение.

- Свойства пластичности более высокие, чем при холодной.

Благодаря этим обстоятельствам, технологии горячей деформации применяются при обработке давлением крупных заготовок, малопластичных и сложно деформируемых материалов, литых заготовок. При этом используется оборудование меньшей мощности, чем для холодной деформации.

Недостаток процесса — возникновение окалины на поверхности заготовок. Это снижает показатели качества и возможность обеспечения требуемых размеров.

Процессы, после которых структура образцов рекристаллизована частично с признаками упрочнения, называются неполной горячей деформацией. Она является причиной неоднородности структуры металла, пониженных механических и пластических характеристик. Регулированием соответствия скорости деформирующего воздействия и рекристаллизации, можно достичь условий, при которых рекристаллизация распространится во всем объеме обрабатываемой заготовки.

Рекристаллизация начинается после окончания деформирования. При значительных температурах описанные явления происходят за секунды.

Таким образом, особенности воздействия холодной деформации используются для улучшения рабочих характеристик изделий. Сочетанием горячей и холодной деформаций, режимов термообработки можно воздействовать на изменение этих свойств в требуемых пределах.

Интенсивная пластическая деформация

Получить беспористые объемные металлические наноматериалы можно технологиями интенсивной пластической деформации (ИПД). Их суть заключается в деформировании металлических заготовок:

- при относительно небольших температурах;

- при повышенном давлении;

- с высокими степенями деформации.

Это обеспечивает формирование гомогенной наноструктуры с большеугловыми границами зерен. Вопреки интенсивному воздействию, образцы не должны получать механические повреждения и разрушаться.

- кручение (ИПДК);

- разноканальное угловое прессование;

- всесторонняя ковка;

- мультиосевое деформирование;

- знакопеременный изгиб;

- аккумулированная прокатка.

Первые работы по созданию наноматериалов выполнены в 80х-90х годах ХХ века с использованием методов кручения и разноканального прессования. Первый метод применим для небольших образцов – получаются пластинки диаметром 10…20 мм и толщиной до 0,5 мм. Для того чтобы получить массивные наноконструкции используется второй метод, в основу которого положена деформация сдвигом.

Методы пластической деформации позволяют получать заготовки из стали, сплавов цветных металлов и других материалов (резина, керамика, пластмассы).

Они высокопроизводительные, позволяют обеспечить требуемое качество получаемых изделий, улучшить их механические свойства.

Пластическая деформация металлов

Деформацией называется изменение размеров и формы тела под действием приложенных сил. Деформация делится на упругую и пластическую.

Упругая деформация. Упругой деформацией называют деформацию, влияние которой на форму, структуру и свойства тела полностью устраняется после прекращения действия внешних сил. Упругая деформация не вызывает заметных остаточных изменений в структуре и свойствах металла; под действием приложенной нагрузки происходит только незначительное относительное и полностью обратимое смещение атомов.

Пластическая деформация. При возрастании касательных напряжений выше определенной величины (предел или порог упругости) деформация становится необратимой. При снятии нагрузки устраняется лишь упругая составляющая деформации. Часть же деформации, которую называют пластической, остается.

Пластическая деформация в кристаллах может осуществляться скольжением и двойникованием. Скольжение (смещение) отдельных частей кристалла относительно друг друга происходит под действием касательных напряжений, когда эти напряжения в плоскости и в направлении скольжения достигают определенной критической величины (τк).

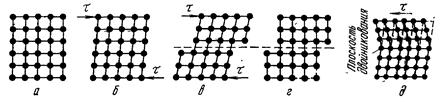

Схема упругой и пластической деформаций металла с кубической структурой, подвергнутого действию касательных напряжений, показана на рис. 18. Эта схема дает наглядное представление о смещении атомов в соседних плоскостях при сдвиге на одно межатомное расстояние.

Скольжение в кристаллической решетке протекает по плоскостям, и направлениям с наиболее плотной упаковкой атомов где величина сопротивлению сдвигу (τк) наименьшая, а сама величина τ значительна. Это объясняется тем, что расстояние между соседними атомными плоскостями наибольшее, т. е. связь между ними наименьшая.

Чем больше в металле возможных плоскостей и направлений скольжения, тем выше его способность к пластической деформации. Металлы, имеющие кубическую кристаллическую решетку, обладают высокой пластичностью, так как скольжение в них происходит во многих направлениях. Металлы с гексагональной плотноупакованной структурой менее пластичны и поэтому труднее, чем металлы с кубической структурой, поддаются прокатке, штамповке и другим способам деформации.

Процесс скольжения не следует, однако, представлять как одновременное передвижение одной части кристалла относительно другой. Такой жесткий или синхронный сдвиг потребовал бы напряжений, в сотни или даже тысячи раз превышающих те, при которых в действительности протекает процесс деформации.

Рис. 18. Схема упругой и пластической деформации металла под действием напряжения сдвига:

а – первоначальный кристалл; б – упругая деформация; в – увеличение упругой и пластической деформации, вызванных скольжением, при нагружении, большем предела упругости; г – напряжения, обусловившие появление сдвига (после сдвига сохранилась остаточная деформация); д – образование двойника.

Рис. 19. Движение краевой дислокации, приводящее к образованию ступеньки единичного сдвига на поверхности кристалла:

а – схема движения дислокации; б – краевая дислокация в кристаллической структуре; в – дислокация переместилась на дно; г – на два межатомных расстояния в решетке под влиянием приложенного напряжения; д – выход дислокации на поверхность и появление сдвига.

Скольжение осуществляется в результате перемещения в кристалле дислокаций, что показано на рис. 19. Чтобы дислокация из исходного положения 1 переместилась в соседнее положение 14, не нужно сдвигать всю верхнюю половину кристалла на одно межатомное расстояние.

Достаточно, чтобы произошли следующие перемещения атомов: атом 1 в положение атома 2, атом 3 — в 4, атом 5 — в 6, атом 7 — в 8, атом 9 — в 10, атом 11 — в 12, атом 13 — в 14, атом 15 — в 16 и атом 17 — в 18. Также смещаются атомы не только в плоскости чертежа, но и во всех атомных слоях, параллельных этой плоскости.

Незначительные перемещения атомов в области дислокации приводят к перемещению дислокаций на одно межатомное расстояние.

Следует иметь в виду, что перемещение дислокаций, образовавшихся в процессе кристаллизации, ограничено. Большие деформации возможны только вследствие того, что движение этих дислокаций вызывает появление или размножение большого количества новых дислокаций в процессе пластической деформации.

Двойникование. Пластическая деформация некоторых металлов, имеющих плотноупакованные решетки К12 и Г12, помимо скольжения, может осуществляться двойникованием, которое сводится к переориентировке части кристалла в положение, симметричное по отношению к первой части относительно плоскости, называемой плоскостью двойникования. Двойникование подобно скольжению сопровождается прохождением дислокаций сквозь кристалл.

При большой деформации в результате процессов скольжения зерна (кристаллиты) меняют свою форму. До деформации зерно имело округлую форму, после деформации в результате смещений по плоскостям скольжения зерна вытягиваются в направлении действующих сил τ, образуя волокнистую или слоистую структуру. Одновременно с изменением формы зерна внутри него происходит дробление блоков и увеличение угла разориентировки между ними.

Текстура деформации. При большой степени деформации возникает преимущественная кристаллографическая ориентировка зерен. Закономерная ориентировка кристаллитов относительно внешних деформирующих сил получила название текстуры (текстура деформации).

Наклеп. С увеличением степени деформации свойства, характеризующие сопротивление деформации (σв, σт, НВ и др.), повышаются, а способность к пластической деформации — пластичность (δ и φ) уменьшается. Это явление роста упрочнения получило название наклепа. Упрочнение металла в процессе пластической деформации (наклеп) объясняется увеличением числа дефектов кристаллического строения (дислокаций, вакансий, межузельных атомов).

Все дефекты кристаллического строения затрудняют движение дислокаций, а следовательно, повышают сопротивление деформации и уменьшают пластичность. Наибольшее значение имеет, увеличение плотности дислокаций, так как возникающее при этом взаимодействие между ними тормозит дальнейшее их перемещение. В результате деформации уменьшается плотность, сопротивление коррозии и повышается электросопротивление. Холодная деформация ферромагнитных металлов, например железа, повышает коэрцитивную силу и уменьшает магнитную проницаемость.

Свойства пластически деформированных металлов.

В результате холодного пластического деформирования металл упрочняется и изменяются его физические свойства — электросопротивление, магнитные свойства, плотность. Наклепанный металл запасает 5-10% энергии, затраченной на деформирование. Запасенная энергия тратится на образование дефектов решетки (например, плотность дислокаций возрастает до 10 9- 10 12 см -2 ) и на упругие искажения решетки. Свойства наклепанного металла меняются тем сильнее, чем больше степень деформации (рис. 20).

При деформировании увеличиваются прочностные характеристики (твердость;σв; σ0,2; σупр) и понижаются пластичность и вязкость (δ; φ; ан). Металлы интенсивно наклепываются в начальной стадии деформирования, после 40%-ной деформации механические свойства меняются незначительно. С увеличением степени деформации предел текучести растет быстрее предела прочности (временного сопротивления).

Обе характеристики у сильно наклепанных металлов сравниваются, а удлинение становится равным нулю. Такое состояние наклепанного металла является предельным, при попытке продолжить деформирование металл разрушается.

Путем наклепа твердость и временное сопротивление (предел прочности) удается повысить в 1,5-3 раза, а предел текучести — в 3-7 раз при максимально возможных деформациях. Металлы с ГЦК-решеткой упрочняются сильнее металлов с ОЦК-решеткой. Среди сплавов с ГЦК-решеткой сильнее упрочняются те, у которых энергия дефектов упаковки минимальна (например, интенсивно наклепываются аустенитная сталь; алюминиевая бронза с 7% А1; никель; а алюминий упрочняется незначительно).

Упрочнение при наклепе широко используют для повышения механических свойств деталей, изготовленных методами холодной обработки давлением. В частности, наклеп поверхностного слоя деталей повышает сопротивление усталости. Понижение пластичности при наклепе используют для улучшения обрабатываемости резанием вязких и пластичных материалов (сплавов алюминия, латуней и др.).

Влияние нагрева на структуру и свойства холоднодеформированных металлов.

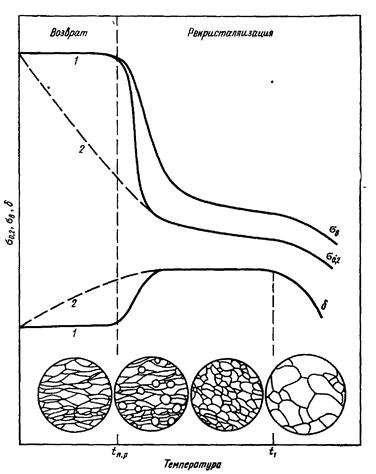

Неравновесная структура, созданная холодной деформацией у большинства металлов устойчива при комнатной температуре. Переход металла в более стабильное состояние происходит при нагреве. Процессы, происходящие при нагреве подразделяют на две основные стадии: возврат и рекристаллизацию; обе стадии сопровождаются выделением теплоты и уменьшением свободной энергии. Возврат происходит при относительно низких температурах, рекристаллизация — при более высоких.

Возвратом называют все изменения тонкой структуры и свойств, которые не сопровождаются изменением микроструктуры деформированного металла, т. е. размер и форма кристаллов при возврате не изменяются.

Рекристаллизацией называют зарождение и рост новых кристаллов с меньшим количеством дефектов строения; в результате рекристаллизации образуются совершенно новые, чаще всего, равноосные кристаллы.

Возврат. Стадию возврата, в свою очередь, разделяют на две возможные стадии: отдых и полигонизацию. Отдых при нагреве деформированных металлов происходит всегда, а полигонизация развивается лишь при определенных условиях.

Отдыхом холоднодеформированного металла называют стадию возврата, при которой вследствие перемещения атомов уменьшается количество точечных дефектов, в основном вакансий; в ряде металлов, таких как алюминий и железо, отдых включает также переползание дислокаций, которое сопровождается взаимодействием дислокаций разных знаков и приводит к заметному уменьшению их плотности. Перераспределение дислокаций сопровождается также уменьшением остаточных напряжений.

Отдых вызывает значительное уменьшение удельного электросопротивления и повышение плотности металла. Если при отдыхе уменьшается плотность дислокаций, то наблюдается уменьшение твердости и прочности металла (алюминий, железо); если плотность дислокаций при отдыхе не меняется, то отдых не сопровождается изменением механических свойств (медь, латунь, никель).

Полигонизация — это процесс разделения деформированных зерен металла на полигоны — области с малой плотностью дислокаций. Эти области называются блоками. Процесс полигонизации протекает в интервале температур отдых — рекристаллизация и заканчивается созданием блочной структуры.

Полигонизация приводит к дальнейшему снятию упругих искажений кристаллической решетки и более полному восстановлению физических свойств металла. Механические свойства его при этом изменяются незначительно. Текстура сохраняется, хотя и становится блочной.

Вслед за возвратом протекает рекристаллизация, заключающаяся в зарождении и росте новых неискаженных равноосных зерен (рис. 21).

При первичной рекристаллизациив деформированной среде зарождаются и растут равноосные зерна до тех пор, пока полностью не исчезнет текстура, созданная деформацией. Зародышами зерен являются отдельные энергетически выгодные блоки (центры рекристаллизации). После исчезновения текстуры металл приобретает равновесную мелкозернистую структуру.

Суммарная протяженность границ мелких зерен велика. Граничные зоны зерен представляют собой тонкие (в несколько атомных слоев) сильно искаженные области, так как здесь сопрягаются кристаллические решетки различно ориентированных стыкующихся зерен, сюда стекаются точечные дефекты и дислокации. Поэтому граничные зоны зерен и характеризуются высокими значениями энергии (поверхностной энергии), которая уменьшается за счет округления зерен и дальнейшего их роста путем фронтального перемещения граничных зон растущих зерен и поглощения мелких.

Атомы из мелких зерен диффундируют через границу в растущие зерна, отчего первые постепенно исчезают, а вторые разрастаются. В результате число зерен структуры металла уменьшается, а их размеры увеличиваются. Рост одних равноосных зерен за счет исчезновения других представляет собой собирательную рекристаллизацию.

Температура начала рекристаллизации зависит от многих факторов и прежде всего от степени деформации материала и содержания примесей в нем. Определено, что

где Трекр— абсолютная минимальная температура рекристаллизации; α — коэффициент, учитывающий вышеперечисленные факторы; Тпл — абсолютная температура плавления данного вещества.

Минимальная температура рекристаллизации железа и других металлов технической чистоты определяется по формуле А. А. Бочвара:

Термическая операция, заключающаяся в нагреве деформированного (текстурованного) материала до температуры выше Трекр, выдержке и последующем медленном охлаждении (в печи), называется рекристаллизационным отжигом.

Рис. 21. Влияние нагрева на механические свойства и структуру металла, упрочненного деформацией.

Практически температура рекристаллизационного отжига выбирается выше расчетной (обычно на 200. 300°С), так как чем выше температура нагрева, тем быстрее протекает рекристаллизация, характеризующаяся, в частности, уменьшением твердости металла. Для железа и низкоуглеродистой стали температура рекристаллизационного отжига принимается равной 650. 700°С.

Для того чтобы в металле при нагреве протекала рекристаллизация, необходима его хотя бы минимальная предварительная холодная обработка (критическая степень деформации εкр для железа равна 5. 6 %, для малоуглеродистой стали — 7. 15, для меди — около 5, для алюминия — 2. 3 %).

При рекристаллизации после деформирования материала с εкр зерно растет в нем особенно сильно и может увеличиться по сравнению с исходным во много раз. Выбирая степень деформации и температуру рекристаллизационного отжига, можно получить в металле зерно нужного размера. Рекристаллизационный отжиг широко используют для управления формой и размерами зерен, текстурой и свойствами металлов и сплавов.

Создание текстуры и наклеп возможны только в случае холодного деформирования металла. Обработка давлением называется холодной, если она совершается при температурах ниже температуры рекристаллизации, горячей — при температурах выше температуры рекристаллизации.

При горячей обработке давлением одновременно с пластической деформацией металла протекает рекристаллизация, которая продолжается и после деформации до тех пор, пока температура металла не станет ниже Трекр. При этом в металлах не возникает текстура и они не наклепываются. Такая обработка широко используется при производстве горячекатаного стального полуфабриката различного профиля.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Деформа́ция (от лат. deformatio — «искажение») — изменение взаимного положения частиц тела, связанное с их перемещением друг относительно друга. Деформация представляет собой результат изменения межатомных расстояний и перегруппировки блоков атомов. Обычно деформация сопровождается изменением величин межатомных сил, мерой которого является упругое механическое напряжение.

Деформации разделяют на обратимые (упругие) и необратимые (неупругие, пластические, ползучести). Упругие деформации исчезают после окончания действия приложенных сил, а необратимые — остаются. В основе упругих деформаций лежат обратимые смещения атомов тела от положения равновесия (другими словами, атомы не выходят за пределы межатомных связей); в основе необратимых — необратимые перемещения атомов на значительные расстояния от исходных положений равновесия (то есть выход за рамки межатомных связей, после снятия нагрузки переориентация в новое равновесное положение).

Пластические деформации — необратимые деформации, вызванные изменением напряжений.

Деформации ползучести — необратимые деформации, происходящие с течением времени.

Способность веществ пластически деформироваться называется пластичностью. При пластической деформации металла одновременно с изменением формы меняется ряд свойств — в частности, при холодном деформировании повышается прочность.

Наиболее простые виды деформации тела в целом:

В большинстве практических случаев наблюдаемая деформация представляет собой совмещение нескольких одновременных простых деформаций. В конечном счёте, любую деформацию можно свести к двум наиболее простым: растяжению (или сжатию) и сдвигу.

Деформация физического тела вполне определяется, если известен вектор перемещения каждой его точки.

Деформация твёрдых тел в связи со структурными особенностями последних изучается физикой твёрдого тела, а движения и напряжения в деформируемых твёрдых телах — теорией упругости и пластичности. У жидкостей и газов, частицы которых легкоподвижны, исследование деформации заменяется изучением мгновенного распределения скоростей.

Деформация называется упругой, если она исчезает после удаления вызвавшей её нагрузки (то есть тело возвращается к первоначальным размерам и форме), и пластической, если после снятия нагрузки деформация не исчезает (или исчезает не полностью).

Все реальные твёрдые тела при деформации в большей или меньшей мере обладают пластическими свойствами. При некоторых условиях пластическими свойствами тел можно пренебречь, как это и делается в теории упругости. Твёрдое тело с достаточной точностью можно считать упругим, то есть не обнаруживающим заметных пластических деформаций, пока нагрузка не превысит некоторого предела (предел упругости).

Природа пластической деформации может быть различной в зависимости от температуры, продолжительности действия нагрузки или скорости деформации. При неизменной нагрузке, приложенной к телу, деформация изменяется со временем; это явление называется ползучестью. С возрастанием температуры скорость ползучести увеличивается. Частными случаями ползучести являются релаксация и упругое последействие. Одной из теорий, объясняющих механизм пластической деформации, является теория дислокаций в кристаллах.

Измерение деформации производится либо в процессе испытания материалов с целью определения их механических свойств, либо при исследовании сооружения в натуре или на моделях для суждения о величинах напряжений. Упругие деформации весьма малы, и их измерение требует высокой точности. Измерение деформаций называется тензометрией; измерения обычно производятся с помощью тензометров. Кроме того, широко применяются резистивные тензодатчики, поляризационно-оптический метод исследования напряжения, рентгеноструктурный анализ. Для суждения о местных пластических деформациях применяют накатку на поверхности изделия сетки, покрытие поверхности легко растрескивающимся лаком или хрупкими прокладками и т. д.

ОТВЕТИТЬ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Что назывется деформацией?

2. Какие типы деформаций вы знаете?

3. Что такое деформация ползучести?

4. Пластические деформации это?

5. Что является частными случаями ползучести?

6. Что такое теория дислокаций в кристаллах?

7. Как производится измерение деформаций?

Домашнее задание: составить опорный конспект и выучить его.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Дата 08.04.2020

УРОК №14

ТЕМА: «ВЛИЯНИЕ НАГРЕВА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ДЕФОРМИРОВАННОГО МЕТАЛЛА»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Около 10…15 % всей энергии, затраченной на пластическую деформацию, поглощается металлом и накапливается в нем. Остальная часть энергии идет на нагрев металла.

Деформированный металл находится в неравновесном, неустойчивом состоянии, и в нем могут протекать процессы, направленные на достижение устойчивого состояния. Этот переход связан с уменьшением искажений в кристаллической решетке и снятием напряжений, что в свою очередь определяется возможностью перемещения атомов.

С повышением температуры подвижность атомов увеличивается и начинают развиваться процессы, приводящие металл к равновесному состоянию. По мере нагрева деформированный металл проходит стадии возврата и рекристаллизации, в результате чего изменяются его структура и свойства (рисунок 20).

В области возврата (при нагреве до 0,3 Тпл) происходит повышение структурного совершенства металла в результате уменьшения плотности дефектов строения. При этом не наблюдается заметных изменений структуры, видимой в оптический микроскоп. Механические свойства металла изменяются незначительно, порядка на 5…7 %.

При низких температурах (ниже 0,2 Тпл) протекает первая стадия возврата — отдых, когда происходит уменьшение точечных дефектов (вакансий) и перераспределение дислокаций без образования субграниц. При нагреве вакансии поглощаются дислокациями, которые двигаются к границам зерен. Часть дислокаций противоположного знака уничтожается.

Вторая стадия возврата — полигонизация, под которой понимают дробление (фрагментацию) кристаллов на субзерна (полигоны). При нагреве беспорядочно распределенные дислокации одного знака выстраиваются в дислокационные стенки, что приводит к образованию в монокристалле или в зерне поликристалла субзерен (полигонов), свободных от дислокаций и отделенных дислокационными границами.

Стадия первичной рекристаллизации в деформированном металле происходит при его нагреве выше 0,3Тпл. При высоких температурах подвижность атомов возрастает и образуются новые равноосные зерна.

Образование новых, равноосных зерен вместо ориентированной волокнистой структуры деформированного металла называется первичной рекристаллизацией.

В деформированном металле на участках с повышенной плотностью дислокаций образуются и растут зародыши. Образуется совершенно новое зерно, по размерам отличающееся от исходного до деформации. Наклеп практически полностью снимается, и свойства приближаются к их исходным значениям.

Температура, при которой начинается процесс рекристаллизации называется температурным порогом рекристаллизации.

Температурный порог рекристаллизации (Тр) связан с температурой плавления металла зависимостью А.А.Бочвара:

Тр = а∙Тпл , где Тпл — абсолютная температура плавления, К; а — коэффициент, зависящий от чистоты металла.

Для металлов высокой чистоты а = 0,1…0,2; для технически чистых металлов а=0,4; для сплавов твердых растворов а = 0,5…0,6.

Рекристаллизационный отжиг малоуглеродистых сталей проводят при 600…700 0 С, латуней и бронз при 560…700 0 С, алюминиевых сплавов при 350…450 0 С, титановых сплавов при 550…750 0 С.

Собирательная рекристаллизация проходит после завершения первичной рекристаллизации в процессе дальнейшего нагрева. Она заключается в росте образовавшихся новых зерен. Движущей силой собирательной рекристаллизации является поверхностная энергия зерен. При укрупнении зерен общая протяженность их границ становится меньше, что соответствует переходу металла в более равновесное состояние.

Деформация металла: виды, описание процессов

Деформация металла происходит под воздействием силы, прилагаемой человеком или им же, но при помощи станка. Она может быть направлена снаружи и изнутри. В результате происходит сжатие металла, его растяжение, изгиб или кручение.

Процессы деформирования металла изучаются в таких областях науки, как кристаллография, материаловедение, физика твердого тела. Специалисты анализируют причины деформации и предлагают варианты по их исключению во время рабочего процесса. Это позволяет избежать большого количества брака.

Упругая и пластическая деформация металлов

Деформация металла бывает нескольких видов и зависит от того, как реагирует металл на приложенное к нему усилие.

Расстояние между атомами может увеличиваться под действием сил растяжения или уменьшатся, когда на металл влияют силы сжатия. В каждом из этих случаев атомы выходят из состояния равновесия, следовательно, изменяется баланс сил притяжения и электростатического отталкивания.

Однако после того, как нагрузка снимается, все процессы либо приходят в норму и кристаллы возвращаются к своим начальным параметрам и форме, либо так и остаются в измененном состоянии.

Вид деформации, исчезающей после устранения нагрузки, называется упругой. В результате такой нагрузки атомы смещаются незначительно, что не приводит к изменению свойств и структуры металла.

Если следы внешнего воздействия остаются и процесс деформации металла носит необратимый характер, речь идет о пластической деформации.

Причиной деформации металла может стать даже незначительное напряжение. При этом в начале воздействия и до определенных значений прилагаемых усилий деформации всегда бывают упругими. Прочность, пластичность и упругость – это основные механические свойства металла.

Разнообразие способов изготовления изделий в результате обработки давлением зависит от показателя пластичности. Данные способы основаны на характеристиках пластической деформации.

Такое качество, как повышенная пластичность металлов, определяет их сниженную степень чувствительности к концентраторам напряжения. Следовательно, при использовании разных металлов в производстве необходимо проводить их сравнительный анализ по данному показателю, а также контролировать качество материалов в процессе работы.

Параметры изделия под действием напряжения могут меняться. Это результат воздействия на него сил, прилагаемых извне, приводящих к напряжению или сжатию, а также фазовых преобразований и физико-химических процессов, являющихся следствием изменения объема детали.

Поскольку сила, действующая на металл, может возникать под разным углом, напряжение металла будет характеризоваться как нормальное или касательное. Появившаяся в итоге деформация может оказаться пластической и упругой. Пластическая деформация металлов и сплавов связана с действием касательных напряжений.

Особенности упругой деформации металла

Каждый металл имеет свои пределы упругости. От величины упругости зависит то, насколько сможет изменить форму и свойства детали прилагаемая сила. Процессы деформации металлов проходят по-разному.

Для того чтобы охарактеризовать способность металла противостоять растяжению и сжатию, используется специальный показатель, который называется модулем Юнга, или модулем продольной упругости.

Металлы с высоким модулем продольной упругости относятся к категории эластичных. Они способны вернуться в свое исходное состояние после того, как напряжение исчезнет. Возникшая нагрузка вызывает лишь незначительное и обратимое смещение атомов или поворотов блоков кристалла.

Таким образом, упругая деформация не приводит к заметным изменениям в структуре эластичного металла.

Например, рассматривая процесс изгиба стального листа, можно следующим образом описать механизм деформации металла: изначально существующие связи сжимаются и растягиваются, но процент возникших изменений не приведет к относительному перемещению атомов. Упругая деформация обеспечит восстановление связей между ними после того, как напряжение будет устранено. Однако результат воздействия напряжения может проявиться спустя некоторое время.

Свойства эластичных металлов могут быть изменены или утрачены при возникновении определенных условий. Пластичность материала уменьшится, он станет хрупким и уязвимыми. Так, при резких перепадах температур свои пластические свойства теряет олово.

Встречаются случаи аллотропических превращений, когда белое β-олово переходит в состояние серого α-олова и материал рассыпается. Изменения также могут произойти в результате контакта с металлом определенных химикатов, воздействие которых также негативно сказывается на свойствах упругости.

Повысить уровень эластичности можно за счет увеличения количества углерода. Например, для того чтобы обеспечить необходимые характеристики автомобильных рессор, для их изготовления используют специальные марки стали, соответствующие ГОСТ 14959-2016, содержание углерода в которых 0,62–0,70 %. Если необходима сталь с более высокой упругостью, выбирают марки с повышенным содержанием марганца и кремния.

Виды пластической деформации металла

В соответствии с теорией дислокации приложенная к кристаллам нагрузка приводит к тому, что смешение их частей относительно друг друга фиксируется не по всей площади скольжения. Оно возникает в месте дефекта кристалла и продвигается при меньшем усилии, приложенном извне, чем при единовременном скользящем движении целого блока атомов.

Теоретические и фактические значения напряжений часто не совпадают. Разница между ними может быть очень существенной. Для меди она составляет от 1540 МПа до 1 МПа, а для железа от 2300 МПа до 29 МПа. В качестве причины такого расхождения можно назвать имеющиеся в материале структурные дефекты, вблизи которых происходит первоначальная локализация сдвига. Впоследствии появившийся сдвиг начинает распространяться и двигается совместно с дефектом.

Плотноупакованные плоскости кристаллической решетки чаще всего становятся местами появления дислокаций. Усиление нагрузки приводит к тому, что в движение приходят дислокации плоскости скольжения с максимальными касательными напряжениями.

Пластическое течение начинается при определенном условии: касательное напряжение должно быть выше уровня критического значения, величина которого определяется первоначальной структурой деформируемого металла. Определить количественные и качественные параметры процесса пластической деформации металла можно, зафиксировав учет историй его деформирования.

Определить вид пластической деформации металлов можно исходя из того, каким образом двигаются кристаллы под воздействием приложенных усилий. Их движение может носить характер скольжения и двойникования.

Процесс скольжения

Данный вид пластической деформации идеального кристалла можно рассматривать как основной. Скольжение происходит в тех плоскостях, где присутствует самая высокая плотность расположения атомов. Движение направлено туда, где расстояния между атомами самые близкие.

Количество плоскостей может быть разным. Так, в гексагональной решетке такая плоскость представлена в единственном числе. Она располагается в основании, где присутствует максимальное количество атомов. Металлы, имеющие такую решетку, не отличаются высокой степенью пластичности.

Несколько плоскостей можно насчитать в решетках кубической формы. Это обстоятельство положительно сказывается на пластичности материалов с таким строением.

Процесс пластической деформации металлов зарождается в конкретных плоскостях скольжения. Внешняя сила здесь должна быть направлена в определенное место и под определенным углом. Для того чтобы произошла пластическая деформация металлов и сплавов в результате растяжения или сжатия, плоскость должна располагаться по отношению к линии воздействия внешней силы под углом 45°.

Скольжение представляет собой сдвиговый деформационный процесс. Это можно подтвердить следующим экспериментом: нагрузить отполированный образец из моно- или поликристалла.

После достижения определенного уровня нагрузки на поверхности металла возникает сетка из линий скольжения, которые называют линиями Чернова – Людерса. Именно они позволят увидеть произошедший сдвиг между различными частями образца.

Процесс двойникования

Этот процесс представляет собой сдвиг некоторых областей кристалла в положение, соответствующее зеркальному отражению областей, оставшихся в прежнем виде. Возникающая в результате деформация металла может расцениваться как незначительная.

Разные механизмы двойникования могут способствовать появлению образований, которые:

- представляют собой зеркальную переориентацию структуры материнского кристалла в определенной плоскости;

- появляются вследствие поворота матрицы на определенный угол вокруг кристаллографической оси.

Данный вид пластической деформации характерен для кристаллов, которые имеют:

- гексагональную решетку (магний, кадмий, титан, цинк);

- объемно-центрированную решетку (железо, молибден, ванадий, вольфрам).

Расположенность к двойникованию возрастает параллельно с увеличением темпов деформации и снижением температур.

Такие металлы, как медь и алюминий, имеют гранецентрированную решетку, и двойникование в этом случае может быть следствием отжига заготовки, приведшего к ее пластическому деформированию.

Виды холодной деформации металла

Холодная деформация позволяет сохранить деформированную структуру материала, подвергшегося обработке давлением. Не утрачиваются при этом и последствия наклепа, то есть упрочнения металла при пластической деформации.

К основным способам холодной деформации металлов можно отнести:

- холодную прокатку;

- волочение;

- холодную листовую штамповку.

Эти способы холодной пластической деформации металлов относятся к категории энергетически затратных и сопровождаются высокой степенью износа рабочих инструментов, поэтому в чистом виде используются нечасто.

В процессе холодной деформации ухудшаются пластические свойства металлов, а их твердость при этом возрастает. Процесс изменения физических и механических свойств происходит из-за глубоких структурных преобразований. Твердый деформированный металл становится хрупким. Возрастает уровень его предрасположенности к коррозии, уменьшается электропроводность, повышается растворимость в кислотах и т. д.

Упрочнение металла при холодной деформации может стать следствием характерного для этого процесса явления, которое называется «наклеп». Возникает он самопроизвольно и всегда прямо пропорционален степени холодной деформации: чем она выше, тем больше наклеп. Но его устойчивость может быть обеспечена только при низких температурах.

Стадии разрушения металла в процессе деформации

Высокие напряжения усиливают процесс деформации и способствуют разрушению металлов, основной причиной которых являются трещины. После того как трещина зарождается, она начинает распространяться через сечения и в итоге происходит окончательное разрушение материала.

Зарождаются трещины в результате сосредоточения находящихся в движении дислокаций перед каким-либо препятствием, из-за чего напряжение достигает уровня, достаточного для того, чтобы металл начал трескаться. После того как размер трещины становится критическим, ее дальнейший рост происходит произвольно.

Острая и разветвленная трещина характерна для хрупкого разрушения. Она разрастается с огромной скоростью, и процесс протекает практически моментально. Хрупкое разрушение характеризуется очень маленькой энергоемкостью, при этом работа процесса распространения трещины почти нулевая.

Также трещины могут образоваться из-за транскристаллитного и хрупкого интеркристаллитного разрушения. В первом случае они распространяются по телу зерна, а во втором – по границам зерен.

В результате хрупкого разрушения образуется блестящий кристаллический излом с ручьистым строением, плоскость которого перпендикулярна нормальным напряжениям. Образовавшаяся трещина распространяется по нескольким параллельно расположенным плоскостям.

Вязкое разрушение возникает в результате среза, произошедшего под действием касательных напряжений, которому предшествует существенная пластическая деформация.

Тупая раскрывающаяся трещина характеризуется большой величиной пластической зоны, расположенной перед ней. Распространяется она медленно и имеет высокие показатели энергоемкости. Это связано с затратами энергии, необходимыми для образования поверхностей раздела. Поверхность излома неровная, матовая. Его плоскость расположена под определенным углом.

Чтобы определить степень пластичности металла, следует сопоставить пределы его прочности и текучести. Чем больше разница между ними, тем выше пластичность. У хрупких металлов эти показатели практически равны, а значит, процесс их разрушения почти не связан с пластической деформацией.

Совпадение пределов текучести и прочности может произойти и в случае нагрева металлов до высоких температурных значений.

Понимать причины и механизмы деформации и разрушения металлов крайне важно, ведь от этого зависит безопасность возводимых конструкций и надежность работы механизмов. Поэтому данный вопрос должен быть объектом постоянного изучения, в результате чего можно будет предупреждать возможные ошибки и просчеты, экспериментальным путем находить наилучшие варианты решений поставленных задач.

Для улучшения качества и увеличения скорости работ, вы всегда можете воcпользоваться нашими верстаками собственного производства от компании VTM

Читайте также: