Схема сварки плавящимся электродом

Обновлено: 17.06.2024

Сварка, для выполнения которой применяется зажженная электрическая дуга, является наиболее распространенным способом соединения металлов. Электродуговая сварка, отличающаяся исключительной универсальностью, сегодня успешно применяется практически повсеместно.

Электросварка — один из способов сварки, использующий для нагрева и расплавления металла электрическую дугу.

Температура электрической дуги (до 7000 °С) превосходит температуры плавления всех существующих металлов.

Достоинства электродуговой ручной сварки:

-Возможность сварки во всех пространственных положениях;

-Возможность сварки в труднодоступных местах;

-Быстрый, по времени переход от одного вида материала к другому;

-Большая номенклатура свариваемых металлов.

Недостатки электродуговой ручной сварки:

-Большие материальные и временные затраты на подготовку сварщика;

-Качество сварного соединения и его свойства во многом определяются субъективным фактором;

-Низкая производительность (пропорциональна сварочному току, увеличение сварочного тока приводит к разрушению электродного покрытия);

-Вредные и тяжёлые условия труда.

Описание процесса электродуговой ручной сварки плавящимся электродом.

К электроду и свариваемому изделию для образования и поддержания электрической дуги от сварочного трансформатора (или сварочного агрегата, сварочного преобразователя, сварочного инвертора) подводится электроэнергия. При соприкосновении сварочного электрода и свариваемого изделия протекает сварочный ток. Под действием теплоты электрической дуги (до 7000°С) кромки свариваемых деталей и электродный металл расплавляются, образуя сварочную ванну, которая некоторое время находится в расплавленном состоянии. В сварочной ванне металл электрода смешивается с расплавленным металлом изделия (основным металлом), а расплавленный шлак всплывает на поверхность, образуя защитную плёнку. При затвердевании металла образуется сварное соединение. Энергия, необходимая для образования и поддержания электрической дуги, получается от специальных источников питания постоянного или переменного тока.

В процессе электросварки могут быть использованы плавящиеся и неплавящиеся электроды. В первом случае формирование сварного шва происходит при расплавлении самого электрода, во втором случае — при расплавлении присадочной проволоки (прутков и т. п.), которую вводят непосредственно в сварочную ванну.

Чтобы электродуговая сварка проходила с высокой устойчивостью и дуга не гасла, в состав плавящихся электродов добавляют специальные присадки. Это может быть натрий, калий или другие элементы, отличающиеся хорошей степенью ионизации. Для защиты сварного шва от окисления могут использоваться различные газы:

Для повышения устойчивости электрической дуги в электроды могут вводиться легко ионизируемые элементы:

Различают электросварку переменным током и электросварку постоянным током.

При сварке постоянным током:

-практически полное отсутствие брызг расплавленного металла;

-высокая степень устойчивости дуги электрического тока в сравнении со сваркой переменным током.

При сварке переменным током:

-высокое качество шва;

-простоту выполнения работ по сварке;

-сравнительно более низкую стоимость оборудования для сварки переменным током.

Ручная электродуговая сварка: принцип действия, базовые основы технологии выполнения, техника безопасности

Сварка – создание неразъёмного соединения путём установления межатомных связей между соединяемыми предметами при нагревании. Проще – когда атомы свариваемых кромок, расплавляясь и перемешиваясь в месте соединения, образуют сварной шов. Сваривают металлы и неметаллические материалы: стекло, пластмассу и другие.

Процесс дуговой сварки – плавление материала в месте соединения деталей. На электрод подаётся электрический ток, между ним и свариваемым металлом при контакте возникает электрическая дуга, в зоне которой материал оплавляется, образуя сварочную ванну.

Виды электродуговой сварки

По уровню автоматизации электродуговая сварка подразделяется на четыре вида:

- ручная;

- механизированная – применяются средства автоматизации, но участие сварщика обязательно;

- полуавтоматическая – процесс автоматизирован, но детали двигает рабочий;

- автоматическая – работа автоматизирована, оператор контролирует ход процесса.

Классификация и способы

Электродуговая сварка классифицируется по методу защиты сварочной ванны:

- не защищена – процесс происходит при свободном доступе воздуха;

- в вакууме – воздух откачивается;

- шов делается в защитном газе – инертном или активном;

- процесс под флюсом – жидкий металл защищается от воздуха расплавленным шлаком, образующимся при плавлении флюса;

- комбинированные способы защиты.

По виду тока подразделяется на сварку:

- переменным – от трансформатора;

- постоянным – от сети с помощью выпрямителя или генератора;

- импульсно-дуговым – электричество подаётся импульсами, это позволяет контролировать дугу при условии регулирования тока.

Разновидности

Типы процессов различают по типу дуги:

- прямого действия – возникает между электродом и свариваемой деталью;

- косвенного действия – дуга горит между анодом и катодом, а металл не входит в электрическую цепь;

- дуга горит между плавящимися электродами и соединяемыми кромками, электропитание переменным трёхфазным током;

- сжатая дуга – радиус горения ограничивают подающиеся к месту сваривания струи газа.

Электроды бывают плавящимися (стальными, чугунными, алюминиевыми, медными) и неплавящимися. Первые выполняют и функцию присадочного материала. Для ручной дуговой – электроды в виде стержней круглого сечения различного диаметра. Состав материала обмазки выбирается в зависимости от металла свариваемых частей и особенностей техпроцесса.

Ручная дуговая сварка

Параметры ручной электродуговой сварки указаны в межгосударственном стандарте ГОСТ 5264-80, действующим взамен принятого в СССР в 1981 году ГОСТ 5264-69. В нём учтены:

- тип соединения;

- форма подготовленных кромок;

- характер сварного шва;

- поперечное сечение шва и кромок;

- толщина свариваемых деталей.

ГОСТ регламентирует предельные отклонения в сочетаниях вышеперечисленных признаков. Требования ГОСТ 5264-80 не распространяются на сварные соединения стальных трубопроводов, для них – ГОСТ 16037-80.

Принцип действия

Источником нагрева соединения является сварочная дуга – концентрированная лучистая энергия в промежутке между электродом и изделием. Питание происходит от трансформатора при переменном токе или преобразователя – при постоянном. От источника питание подаётся проводами на электрод, зажатый в держателе, и на изделие. При контакте между ними возникает дуга. Шов образуется от расплавления электрода и соединяемой кромки.

Создание дуги

Дуга возникает от нагревания торца электрода, являющийся в электрической цепи катодом. Он соприкасается с изделием, цепь замыкается. При прохождении тока через контакт с большим сопротивлением выделяется большое количество тепловой энергии. При отрыве электрода на расстояние 1-2 миллиметра зажигается дуга, и начинается термоэлектронная эмиссия. Зажигание и горение возможны при наличии трёх компонентов:

- Электрический источник питания, у которого напряжение холостого хода выше напряжения дуги.

- Ионизация в столбе дуги.

- Реактивное сопротивление в сварочной цепи – это повышает стабильность горения.

Области сварочной дуги

Сварочная дуга включает в себя три основные зоны:

- Катодная – находится между столбом дуги и поверхностью катода.

- Столб дуги – между катодной и анодной зонами.

- Анодная – состоит из анодного пятна и приэлектродной части. Ток в ней образуется потоком электронов из столба.

Под влиянием высокой напряжённости возле катода с его пятна вырываются свободные электроны, которые летят к аноду. За счёт бомбардировки электронов происходит интенсивное нагревание катода.

Источники питания

Трансформатор – источник питания электрической дуги. Напряжение подаваемого из сети тока изменяется регулировкой расстояния между первичной и вторичной обмоткой: приближение уменьшает индуктивное сопротивление и увеличивает ток. Удаление уменьшает его. Обмотка, подключенная к сети – первичная, к держателю и свариваемому изделию – вторичная.

Примерная стоимость трансформаторов. Яндекс.Маркет

Используемые электроды

При сварке постоянным и переменным током электроды применяют разные, маркировка первых имеет в маркировке буквенную аббревиатуру УОНИ, вторых — МР. И те, и другие покрываются специальной обмазкой для сварки сталей:

- углеродистых и низкоуглеродистых конструкционных;

- легированных конструкционных;

- легированных теплоустойчивых;

- высоколегированных с особыми свойствами;

- для наплавки поверхностных слоёв с особыми свойствами.

По толщине обмазки в прямой зависимости от соотношения диаметра электрода к диаметру стального сердечника:

- с тонким покрытием, соотношение меньше 1,20;

- со средним, D/d между 1,20 и 1,45;

- с толстым, D/d между 1,45 и 1,80;

- с особо толстым, D/d больше 1,80.

По составу покрытия маркируются:

- кислое – А;

- целлюлозное – Ц;

- рутиловое – Р;

- основное – Б;

- прочие – П.

Смешанное покрытие отмечается сочетанием соответствующих ему символов.

Ещё одна маркировка – по положению электрода по отношению к поверхности детали:

- для всех – 1;

- для всех, кроме вертикального – 2;

- для нижнего, горизонтального к вертикальной плоскости сварки и вертикального снизу вверх – 3;

- для нижнего и нижнего в лодочку (свариваемые поверхности под прямым углом) – 4.

Технология выполнения ручной дуговой сварки

Перед основным процессом проводят подготовительные, без которых сварной шов не будет качественным: правку, очистку, разметку, резку и сборку. Зажигание дуги между электродом и изделием выполняется в два приёма: прикосновение к поверхности, короткое замыкание, отрыв на расстояние, равное диаметру электрода. Зажигают двумя способами: впритык и чирканьем. В первом случае металл разогревается в точке, где происходит короткое замыкание, во втором – в нескольких местах.

После зажигания электродный и основной металлы начинают плавиться, на месте шва образуется ванна расплава. Задача сварщика – поддерживать длину дуги постоянной, от этого зависит качество соединения. Оптимальная длина дуги – от 0,5 до 1,1 диаметра.

Угол наклона к поверхности обеспечивает достаточную глубину плавления свариваемых деталей. Также он зависит от толщины и состава металла, диаметра электрода, толщины и вида покрытия, расположения сварки в пространстве.

Перемещение электрода

Если вести сварку вдоль линии соединения, то ширина валика зависит только от сварочного тока и скорости операции, она составит не больше 1,5 от диаметра электрода. Такие швы не обеспечивают качество сварки толстых листов металла. Крепкий шов и широкий валик получится, если вести процесс колебательными движениями электрода из стороны в сторону.

Что влияет на качество и размеры сварного шва

Эти два показателя зависят от выбора режима сварки:

- диаметр и угол наклона электрода;

- скорость;

- напряжение на дуге;

- сварочный ток.

Диаметр электрода выбирают исходя из толщины металла и типов соединения и шва. На качество шва существенно влияет длина дуги. На практике оптимальную её величину определили в 2-8 мм.

Сварочный ток устанавливают в зависимости от диаметра электрода.

Сварка плавлением. Шесть основных видов по источникам теплоты, их характеристика и применение

Под термином «сварка плавлением» подразумевается термический процесс, проводимый способом оплавления соединяемых поверхностей без их сжатия с добавлением расплавленного присадочного металла (вводится при необходимости в сварочную ванну к основному металлу).

Сварка подходит для всех металлов и сплавов, включая те, которые при нагреве сразу принимают жидкое состояние (бронза, сплавы литейные магния и алюминия, чугун). Можно использовать для соединения неметаллических материалов – керамики, стекла, графита.

ГОСТы

Термины, определения, требования и другие сведения, касающиеся сварки плавлением, прописаны в ГОСТах, которые обязательны к выполнению. Перечень некоторых стандартов:

Виды и характеристика

Сварка плавлением относится к термическому классу и включает формы, выполняемые с применением тепловой энергии.

В зависимости от источника нагрева существуют следующие виды:

Дуговая

Электродуговая сварка – распространенный вид. Применяется в быту, мелкомасштабном производстве, промышленности. Ее действие основано на получении тепла с помощью дугового разряда, который возникает между электродом и свариваемым металлом. Источник энергии – постоянный или переменный ток.

Под воздействием тепла торец электрода и кромки соединяемых деталей расплавляются, образуется сварочная ванна, некоторое время находящаяся в расплавленном состоянии. Сварное соединение образуется после затвердевания металла.

Виды дуговой сварки зависят от факторов:

- типа дуги – прямого действия (зависимая) или косвенного действия (независимая);

- степени механизации процесса — ручная, полуавтоматическая, автоматическая;

- вида тока и полярности — постоянный ток прямой (на электроде – минус) или обратной (на электроде – плюс) полярности или переменный ток;

- степени защиты участка проводимых работ от атмосферного воздействия – без защиты (голый или со стабилизирующим покрытием электрод), с защитой (шлаковой, шлакогазовой, газовой, комбинированной);

- свойств электрода – сварка плавящимся или неплавящимся электродом.

Плавящимся электродом

Является разновидностью дуговой сварки, при которой электрод расплавляется и служит присадочным материалом. Образование сварного шва происходит в результате расплавления электрода и кромок металла.

Плавящиеся электроды бывают медными, стальными, алюминиевыми.

Неплавящимся электродом

Это процесс, выполняемый с использованием не расплавляющегося во время сварки электрода. Заполнение шва происходит металлом свариваемых деталей. Неплавящиеся электроды представляют собой стержни из электропроводящего материала (угольный, вольфрамовый или графитовый).

Действие требует введения в сварочную ванну присадочной проволоки. При работе с химически активными металлами используют сварку в защитных газах (аргон, гелий, их смесь). Способ находит применение в нефтеперерабатывающей, химической, пищевой, теплоэнергетической, автомобилестроительной сферах. Подходит для соединения цветных металлов и наплавки твердых сплавов.

Электрошлаковая

Источником нагрева служит тепло, которое выделяется в жидкой ванне при прохождении электрического тока через расплавленный шлак (флюс).

Принцип действия заключается в прохождении электрического тока по электроду, расплавленному шлаку, основному металлу. Этим обеспечивается расплавление базисного и присадочного металлов и специального флюса, постоянно поступающего в ванну.

- по виду электрода (проволочный, пластинчатый, плавящийся мундштук);

- по числу электродов (одно-, двух-, многоэлектродная);

- по наличию колебаний электрода (без колебаний, с колебаниями).

Электрошлаковый способ сваривания применяют при соединении деталей, имеющих толщину 15-600 мм.

Лазерная

Для нагрева используется энергия излучения лазера. Процесс состоит в расплавлении кромок металла лазерным лучом. Его образование происходит от источника света, получаемого вследствие излучения фотонов возбужденными атомами.

Поток лазерного излучения направляется в фокусирующую систему, превращается в пучок меньшего размера и отправляется на свариваемые детали. Луч проникает в материал, поглощается, нагревает его и расплавляет, в результате чего формируется сварной шов.

Применяется для соединения нержавеющей стали, титана, алюминия, элементов автомобилей, в радиоэлектронике, электронной технике. Точечная сварка — при ремонте оправ очков, ювелирных украшений.

Газовая

Источник нагрева — тепло пламени газов, сжигаемых в кислороде, с использованием горелки. Выделяемое тепло оплавляет поверхность свариваемых деталей и присадочный материал, образуя сварочную ванну – металл шва в жидком состоянии.

Виды горючих веществ, смешиваемых с кислородом:

Благодаря медленному и плавному нагреву металла, газовую сварку применяют для соединения деталей из чугуна, цветных металлов, инструментальной стали. Используют для твердой пайки, наплавочных и ремонтных работ.

Плазменная

Нагрев осуществляется с помощью сжатой дуги. Энергоносителем служит электрический разряд. Источник нагрева – плазма, высокотемпературный ионизирующийся газ. Для самопроизвольной ионизации необходима температура более 5500° С.

Принцип действия плазменной сварки основан на процессе расплавления металла потоком плазмы, генерируемым сжатой дугой, расположенной в плазмотроне. Дуга обдувается газом, который нагревается и ионизируется. В результате заряженные частицы газа превращаются в направленный поток плазмы, который выдувается соплом плазмотрона.

Применяют в приборостроении, авиационной промышленности, для соединения молибдена, вольфрама, сплавов никеля, нержавеющих сталей.

Благодаря глубокому проплавлению металла, возможна сварка листовых металлов с толщиной до 9 мм.

Электронно-лучевая

Источник нагрева – энергия ускоренных электронов сфокусированного электронного луча, который формируется электронной пушкой. Процесс сварки проводится в вакуумной камере с помощью электронного луча.

Плавление металла происходит вследствие энергии, полученной в результате интенсивной бомбардировки быстро передвигающимися в вакууме электронами места сварки. Кинетическая энергия электронов после их удара о поверхность деталей превращается в тепловую. Металл плавится, и образуется сварочный шов.

Сварка плавлением

Электродуговая сварка.Необходимое для местного расплавления кромок заготовок и присадочного материала тепло образуется при «горении» электрической дуги между свариваемым металлом и электродом. По степени механизации сварка может быть ручная, полуавтоматическая и автоматическая. Механизированная (полуавтоматическая и автоматическая) сварка может быть под флюсом и в среде защитных газов.

Электрошлаковая сварка. Электрошлаковую сварку применяют для соединения стальных листов толщиной от 50 мм до нескольких метров (что невозможно выполнить никакими другими способами сварки). Она в основном применяется при изготовлении толстостенных турбин, при производстве сварно-литых и сварно-кованых конструкций и других аналогичных случаях.

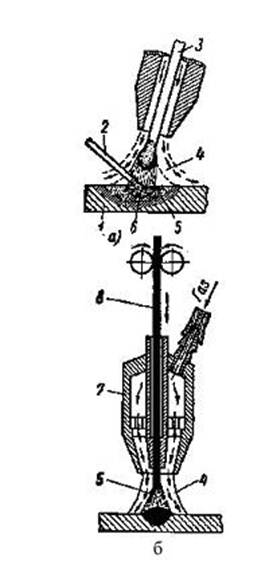

Сущность процесса заключается в следующем. В начальный период под флюсом возбуждается электрическая дуга, за счет теплоты которой расплавляется флюс, образуя электропроводный шлак, обладающий значительным оммическим сопротивлением. После чего дуга гаснет, а ток, проходя через электропроводный расплавленный шлак, выделяет тепло достаточное для плавления последующей порции флюса, кромок свариваемых заготовок и электрода. Расплавленный металл сварочной ванны, кристаллизуясь, образует сварной шов (рис.3).

Рис.3.Схема электрошлаковой сварки:

2 – свариваемые заготовки;

3 - расплавленный флюс - электропроводный шлак;

4 - расплавленный металл;

5 – формующие ползуны;

6 - подача воды для охлаждения ползунов;

V - скорость сварки;

Газовая сварка. Газовая сварка в сравнении с дуговой обеспечивает более плавный нагрев и медленное охлаждение изделий, что и определяет, в основном, области ее применения. Этот способ сварки обладает рядом технологических особенностей, что позволяет применять его при изготовлении изделий из тонколистовой стали и сплавов цветных металлов, наплавке, в полевых условиях и т.д.

Газовая сварка основана на плавлении свариваемого и присадочного металлов высокотемпературным газокислородным пламенем. В качестве горючего для сгорания в кислороде применяют ацетилен, водород, пары нефтепродуктов и другие газы. Ацетилен чаще других газов применяется для сварки и газовой резки, он дает наиболее высокую температуру пламени при сгорании в смеси с кислородом (3050 - 3150°С). Для смешивания ацетилена с кислородом применяют специальные горелки (рис. 4).

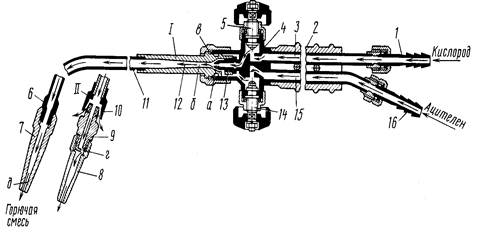

Рис.4. Устройство инжекторной горелки: 1, 16 - кислородный и ацетиленовый ниппели; 2 - рукоятка; 3, 15 - кислородная и ацетиленовая трубки; 4 - корпус; 5, 14 - кислородный и ацетиленовый вентили; 6 - ниппель наконечника; 7 - мундштук; 8 - мундштук для пропан-бутан-кислородной смеси; 9 - штуцер; 10 - подогреватель; 11 - трубка горючей смеси; 12 - смесительная камера; 13 - инжектор. а, б - диаметры выходного канала инжектора смесительной камеры; в - размер зазора между инжектором и смесительной камерой; г - боковые отверстия в штуцере 9 для нагрева смеси; д - диаметр отверстия мундштука; Сварка в защитных газах.Сварку в среде защитных газов проводят с целью изолирования расплавленного металла сварочной ванны от воздуха. Для этого в зону дуги подводят струю защитного газа (рис. 5). Сварка выполняется как плавящимся, так и неплавящимся электродом и может быть ручной, механизированной и автоматической. В качестве защитных газов применяют углекислый газ, аргон, гелий, иногда (для сварки меди) азот и смеси газов. Инертные газы (аргон, гелий) используют для сварки легированных сталей и химически активных металлов (алюминий, титан)

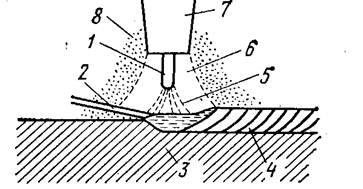

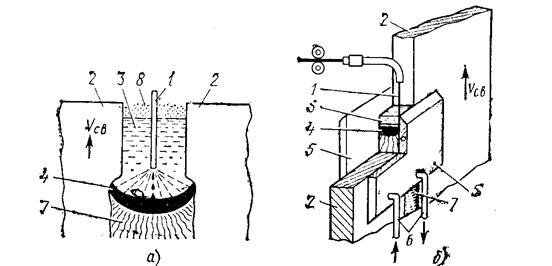

и их сплавов. Рис.5 Схема горения дуги в инертных газах: 1 - электрод; 2 - присадочная проволока; 3 - изделие; 4 - сварной шов; 5 - дуга; 6 - поток защитного газа; 7 - горелки; 8 - воздух; Применение защитных газов началось вместе с изобретением дуговой сварки. При газовой защите процесс сварки происходит в атмосфере газа, менее вредного, чем воздух. Способ газовой защиты заключается в том, что в зону дуги непрерывно подается струя защитного газа. Такой способ получил название «дуговая сварка в защитном газе» или «газоэлектрическая сварка». При сварке в атмосфере защитных газов (Рис.6а) электрод 3 зона дуги 5 и сварочная ванна 6 защищаются струей защитного газа 4. Газ подают с помощью сварочной горелки через сопло из керамики или меди, в центре которого помещается электрод: неплавящийся 3 (Рис.6а) или плавящийся 8 (Рис.6б). Медное сопло охлаждается водой и изолировано от других частей горелки и токоподвода. Для обеспечения надежной защиты зоны сварки и сварочной ванны от окружающего воздуха важное значение имеют расстояние сопла от изделия 1 (Рис.6а), размер сопла и расход защитного газа. Чрезмерное приближение к изделию увеличивает забрызгивание сопла, а удаление приводит к нарушению защиты зоны сварки. При существующем оборудовании расстояние сопла от изделия обычно выдерживают в пределах 7…25 мм.

Сварка в защитных газах обеспечивает достаточно надежную изоляцию сварочной ванны при работе в заводских условиях. При сварке на монтаже должны быть предусмотрены меры против нарушения газовой защиты потоками воздуха. На эффективность газовой защиты влияют тип сварного соединения и скорость сварки. С увеличением скорости сварки стабильность защиты снижается. Находит применение ручная и полуавтоматическая сварка неплавящимся (вольфрамовым или угольным) электродом (Рис.6а) и ручная, полуавтоматическая и автоматическая сварка плавящимся электродом (Рис.6б). В качестве защитных газов применяют инертные газы (аргон и гелий) и активные газы (углекислый газ, азот, водород и др.), иногда–смеси двух газов или более. У нас в стране наиболее распространены аргон (Ar) и углекислый газ (CO2). Аргон – бесцветный газ, в 1,38 раза тяжелее воздуха. С большинством элементов он не образует химических соединений и нерастворим в жидких и твердых металлах. Аргон получают из воздуха, переохлажденного до низких отрицательных температур, путем избирательного испарения при температурах выше –185,5 о С. Согласно ГОСТ 10157-73 выпускают три марки аргона различной чистоты: А-99,99%, Б-99,96% и В-99,90% чистого аргона, остальное – примеси кислорода и азота. Поставляется и хранится аргон в сжатом газообразном состоянии в стальных баллонах под давлением 150 кг/см 2 . Углекислый газ – бесцветный, со слабым запахом, в 1,52 раза тяжелее воздуха и нерастворим в жидких металлах. Углекислый газ оказывает окислительное действие на расплавленные металлы, особенно после термической диссоциации на окись углерода (СО) и кислород (О). Получают углекислый газ из отходящих газов химических производств в сжиженном или твердом состоянии (сухой лёд). Согласно ГОСТ 8050-76 выпускают два сорта сварочного углекислого газа и пищевую углекислоту соответственно с 99,5; 99,0 и 98,5% чистого газа. Для сварки газ поставляют и хранят в сжиженном состоянии в стальных баллонах под давлением 7,0 МПа. Сварку в защитных газах, как правило, выполняют при напряжении 22…34В. При этом обеспечивается надежная защита плавильного пространства от окружающего воздуха и снижается угар элементов, входящих в состав электродной проволоки. При сварке неплавящимся электродом (Рис.6а) применяют стержни диаметром 0,8…25 мм и силу тока 40…300 А, при сварке плавящимся электродом (Рис.6б) – электродную проволоку сплошного сечения диаметром 0,5…4,0 мм (сила тока 50…700 А) и порошковую проволоку. Читайте также:

|