Два свойства только у металлов

Обновлено: 17.06.2024

Положение в периодической системе

1. Типичные металлы – s - элементы: IА - IIА группы (искл.Н)

2. Нетипичные металлы: р-элементы: IIIА гр. (кроме В), IV гр – Ge , Sn , Pb ; V гр.- Sb , Bi ; VI гр.- Po .

3. Переходные металлы: d -элементы – все элементы побочных подгрупп; f - элементы: лантоноиды, актиноиды.

У атомов металлов небольшое количество электронов (ē) на внешнем энергетическом уровне и большие радиусы атомов ( R )

Кристаллическая решетка – металлическая: состоит из чередующихся в пространстве атомов и положительных ионов, внутри-общие электроны– «электронный газ».

Тип химической связи – металлическая.

Металлические (восстановительные) свойства в группе (А п/гр) усиливаются (растет R атома , и электроны легче отрываются), в периоде – ослабляются (растет заряд ядра, электроны внешнего уровня сильнее удерживаются).

Восстановительные свойства уменьшаются (активность металлов уменьшается)

Li, Cs,Rb,K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Cr, Zn, Fe, Cd, Co, Sn, Ni, Pb, H2, Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Физические свойства

Наличие свободных электронов обуславливает:

- Металлический блеск (непрозрачность)-ē отражают световые лучи, большинство металлов в порошкообразном состоянии теряют свой блеск, за исключением алюминия и магния.

- Цвет Большинство металлов светло-серого цвета (Исключение: золото - желтое, медь- красная, цезий - светло-желтый)

- Электропроводность (свободные ē приобретают направленное движение) Лучшие проводники электричества: Cu , Ag , далее Au , Al , Fe. С повышением температуры – электропроводность понижается, т.к. усиливаются колебания атомов, электронам трудно перемещаться.

- Теплопроводность

- Пластичность

- Плотность ( Самый легкий - Li , самые тяжелые - Os и Ir)

- Температура плавления ( самый легкоплавкий - Hg −39 °C , самый тугоплавкий – W 3410 °C )

- Твердость (щелочные металлы можно резать ножом, самый твердый – Cr) Большинство металлов твердые, за исключением ртути и ,условно, франция.

Получение

· Пирометаллургия- получение из руд при высоких температурах при взаимодействии с хорошими восстановителями (H2, CO,C и др.)

Выделяют два этапа: 1) Обжиг металлсодержащей руды; 2) Получение чистого металла

· Металлотермия- восстановление металлами (алюминотермия, кальцийтермия, магнийтермия и т.д.):

· Гидрометаллургия- соединения металлов переводят в раствор и восстанавливают:

· Электрометаллургия – электролиз растворов и расплавов:

Запомнить: Алюминий получают из оксида (глинозема, бокситов и т.д.) в расплаве криолита Na 3 AlF 6

Запомнить: Металлы никогда не вытесняют из Н N О3(к) H 2 SO 4(к) водород; они пассивируют Al , Cr , Fe

в) Взаимодействие с солями ( более активные металлы вытесняют менее активные из растворов их солей )

CuCl 2 + Fe = FeCl 2 + Cu;

- но если металл взаимодействует с водой, то

CuCl 2 +2К +2 H 2 O = 2К Cl + Cu (ОН)2↓+ Н2↑; т.к.: 1) 2К + 2 H 2 O = 2КОН+ Н2

2) CuCl 2 +2КОН= Cu (ОН)2↓+ 2К Cl

г) Взаимодействуют с оксидами металлов и неметаллов:

е)Другое:

Между собой образуют интерметаллические соединения, сплавы: Na 2 Sb

С органическими веществами ( со спиртами, фенолами, карбоновыми кислотами и др. )

Что такое металлы и их строение

Определение металлов можно дать с позиций химии, физики и техники.

В химии металлы — это химические элементы, находящиеся в левой части периодической системы элементов Д. И. Менделеева, которые обладают особым механизмом взаимодействия валентных электронов (ионов) с ядром как в самих металлах, так и при вступлении в химические реакции с другими элементами, в том числе с металлами.

Физика характеризует металлы как твердые тела, обладающие цветом, блеском, способностью к плавкости (расплавлению) и затвердеванию (кристаллизации), тепло- и электропроводностью, магнитными и другими свойствами.

В технике металлы — это конструкционные материалы, обладающие высокой обрабатываемостью (ковкостью, штампуемостью, обрабатываемостью резанием, паяемостью, свариваемостью и др.), прочностью, твердостью, ударной вязкостью и рядом других ценных свойств, благодаря которым они находят широкое применение.

Русский ученый М. В. Ломоносов (1711 — 1765), исследуя металлы и неметаллы в своем труде «Первые основания металлургии или рудных дел», дал металлам определение: «Металлом называется светлое тело, которое ковать можно. Таких тел находим только шесть: золото, серебро, медь, олово, железо и свинец». Это определение М. В. Ломоносов дал в 1773 г., когда известны были только шесть металлов.

Из металлов, добываемых из недр земли, получают большую группу конструкционных материалов, применяемых в различных отраслях промышленности. В природе одни металлы встречаются в чистом, самородном виде, другие — в виде оксидов (соединений металла с кислородом), нитридов и сульфидов, из которых состоят различные руды этих металлов.

Самыми распространенными металлами, применяемыми в качестве конструкционных материалов, являются железо, алюминий, медь и сплавы на основе этих металлов.

К металлам относятся более 80 элементов периодической системы Менделеева. Все эти металлы подразделяются на две большие группы: черные металлы и цветные металлы.

Характерными признаками черных металлов являются темно-серый цвет, блеск, высокие плотность и температура плавления, твердость, прочность, вязкость и полиморфизм (аллотропия). По физикохимическим свойствам черные металлы подразделяют на пять групп:

- железистые (железо, кобальт, никель, марганец);

- тугоплавкие (вольфрам, рений, тантал, молибден, ниобий, ванадий, хром, титан и др.);

- урановые — актиниды (уран, торий, плутоний и др.);

- редкоземельные — лантаниды (лантан, церий, иттрий, скандий и др.);

- щелочно-земельные (литий, натрий, калий, кальций и др.).

Из этих пяти групп черных металлов особенно широкое применение в промышленном производстве находят железистые и тугоплавкие металлы.

Железистые металлы, кроме марганца, называют еще ферромагнетиками. Ферромагнетики способны намагничиваться и притягивать металлы своей группы.

К тугоплавким относятся металлы, которые имеют температуру плавления выше температуры плавления железа (1 539 °С): титан — 1 667 °С, ванадий — 1 902 °С, хром — 1 903 °С, молибден — 2 615 °С, ниобий — 2 460 °С, тантал — 2 980 °С, вольфрам — 3 410 °С. Тугоплавкие металлы в основном применяются как легирующие элементы в производстве жаропрочных, жаростойких, теплостойких и специальных сплавов, в том числе твердых сплавов и высоколегированных сталей.

2. Строение металлов

Атомно-кристаллическая структура металлов. Как известно, все вещества состоят из атомов, в том числе и металлы. Каждый металл (химический элемент) может находиться в газообразном, жидком или твердом агрегатных состояниях. Каждое агрегатное состояние будет иметь свои особенности, отличные друг от друга. В газообразном металле расстояние между атомами велико, силы взаимодействия малы и атомы хаотично перемещаются в пространстве; газ стремится к расширению в сторону большего объема. При понижении температуры и давления вещество переходит в жидкое состояние. Свойства жидкого вещества резко отличаются от свойств газообразного. В жидком металле атомы сохраняют лишь так называемый ближний порядок атомов, т. е. в объеме расположено небольшое количество атомов, а не атомы всего объема. При понижении температуры жидкий металл переходит в твердое состояние, которое имеет строгую закономерность расположения атомов.

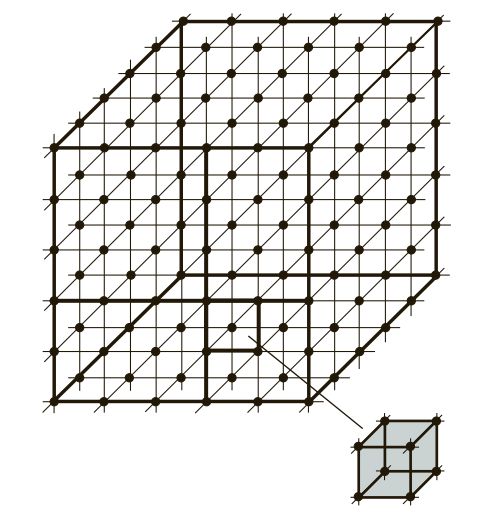

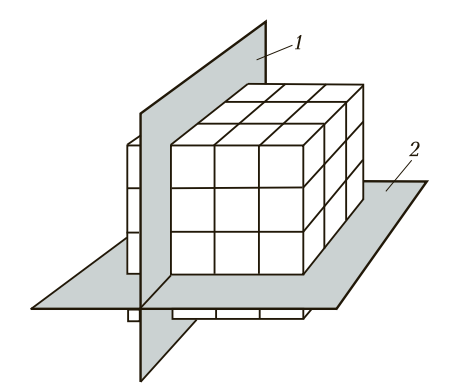

Если условно провести вертикальные и горизонтальные линии связи через центры атомов, можно увидеть, что у металлов в твердом состоянии атомы расположены в строго определенном порядке и представляют собой множество раз повторяющиеся элементарные геометрические фигуры — параллелепипеды (рис. 1). Наименьшую геометрическую фигуру называют элементарной ячейкой. Элементарные ячейки, расположенные на горизонтальных и вертикальных кристаллографических плоскостях (рис. 2), образуют пространственную кристаллическую решетку.

Рис. 1. Схема расположения элементарных геометрических ячеек в атомных решетках металлов и сплавов

Рис. 2. Расположение кристаллографических плоскостей: 1 и 2 — соответственно горизонтальная и вертикальная кристаллографические плоскости

Элементарные кристаллические решетки характеризуют следующие основные параметры: расстояние между атомами по осям координат (по линиям связи), углы между линиями связи, координационное число — число атомов, находящихся на наиболее близком и равном расстоянии от любого атома в решетке. Форму элементарной ячейки рассматривают по кристаллографическим плоскостям в трех измерениях.

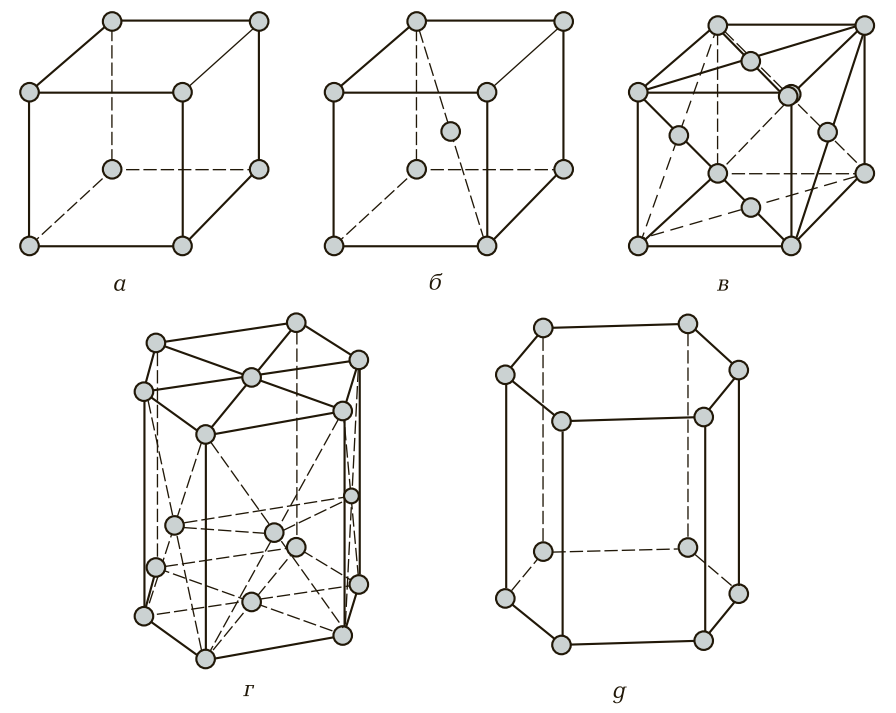

Таким образом, любой металл можно представить не как однородную цельную массу, а как массу, сложенную из множества элементарных ячеек. Блок элементарных атомных кристаллических ячеек образует атомно-кристаллическую ячейку (решетку). Если выделить эту элементарную ячейку, то в зависимости от металла получим следующие типы кристаллических ячеек (рис. 3): куб (К), объемно-центрированный куб (ОЦК), гранецентрированный куб (ГЦК), гексагональная плотноупакованная ячейка (ГПУ), гексагональная простая ячейка (Г) и др.

Простая кубическая ячейка (рис. 3, а) характерна для неметаллов, которые обладают наибольшими плотностью и удельным весом, и имеет восемь атомов, которые расположены в каждой вершине куба.

Объемно-центрированная кубическая ячейка (рис. 3, б ) состоит из восьми атомов, которые расположены по одному атому в каждой вершине куба, и одного, находящегося в центре куба на равных расстояниях от его граней. Эту форму атомной кристаллической ячейки имеют железо модификации Fe-α, ванадий, вольфрам, молибден, тантал и хром, т. е. в основном черные металлы.

Гранецентрированная кубическая ячейка (рис. 3, в) имеет 14 атомов — по одному атому в каждой вершине куба (восемь атомов) и по одному атому в центре каждой грани (шесть атомов). Гранецентрированную кубическую ячейку имеют алюминий, железо модификации Fe-γ, золото, кобальт, медь, никель, платина и серебро, в основном это цветные металлы и часть черных металлов.

Гексагональная плотноупакованная ячейка (рис. 3, г) состоит из 17 атомов. Форма геометрического тела, которую образуют эти атомы, является шестигранной призмой. При этом по шесть атомов расположены в каждой вершине верхнего и нижнего оснований, по одному атому в центре этих оснований и три атома в центре одной их трех граней (через грань). Гексагональную плотноупакованную ячейку имеют бериллий, кадмий, магний, ванадий, тантал.

Простая гексагональная ячейка (рис. 3, д) состоит из 12 атомов, которые расположены в вершинах верхнего и нижнего оснований шестигранной призмы. Такую кристаллическую ячейку имеют ртуть и цинк.

Рис. 3. Геометрические формы элементарных кристаллических ячеек: а — куб; б — объемно-центрированный куб; в — гранецентрированный куб; г — гексагональная плотноупакованная ячейка; д — гексагональная простая ячейка

Связь между атомами в кристаллической решетке и между решетками осуществляется за счет так называемой металлической связи. От прочности этой связи зависят прочность и твердость металлов. Чем выше эта связь, тем бо´льшую прочность и твердость имеют металлы. Механизм связи между атомами в решетке и между решетками имеет сложную физико-химическую природу.

В практике идеальное расположение кристаллических решеток обычно не наблюдается. Кристаллы, образуемые кристаллическими решетками, имеют искаженную геометрическую форму и различную величину.

Анизотропия металлов. Анизотропия (от гр. anisos — неравный и tropos — направление) — неодинаковость физических свойств среды (тела) в различных направлениях. Анизотропия предполагает зависимость свойств металлов от направления по плоскостям атомно-кристаллических решеток. Чем больше в плоскости атомов, тем выше свойства металлов. В горизонтальных плоскостях в любой форме атомно-кристаллических решеток больше, чем в вертикальных плоскостях. Следовательно, прочность металлов, испытанная в горизонтальном направлении, выше, чем в вертикальном. Анизотропия проявляется в процессе обработки конструкционных материалов давлением (проката, волочения, штамповки и других технологических способов получения заготовок и изделий).

На рис. 2 кристаллографические плоскости совпадают с линиями связи, проходящими через атомы металла. Форма элементарной кристаллической ячейки, расстояние между атомами и прочность металлической связи определяют физические, механические и технологические свойства металлов. Если исследуемый металл рассматривать по трем кристаллографическими плоскостям, по линиям связи между атомами, то можно заметить, что свойства по этим трем измерениям будут различны. Число атомов в этих плоскостях неодинаково. Металлическая связь между горизонтально и вертикально расположенными атомами также неодинакова. Это, в свою очередь, приводит к различной прочности металлов в продольном и поперечном направлениях. Например, предел прочности меди в продольном направлении будет в 2 раза больше, чем в поперечном.

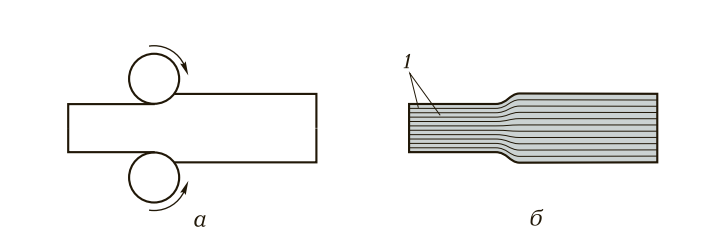

Все металлы анизотропны, так как они состоят из кристаллов. Кристаллическое строение металлов обусловливает пластическую деформацию, т. е. изменение внешней формы и размеров под действием нагрузок без разрушения. Способность металлов и сплавов пластически деформироваться положена в основу их обработки давлением (прокатка, волочение, ковка, штамповка и прессование). При обработке давлением, например прокатке (рис. 4, а), происходит перемещение одного слоя атомных решеток по другому по кристаллографическим плоскостям (рис. 4, б).

Рис. 4. Схема деформации металлов и сплавов (прокатка): а — деформация; б — скольжение металлов по кристаллографическим плоскостям в процессе деформации; 1 — кристаллографические плоскости

В процессе деформации металла при прокатке происходит не только изменение поперечных и продольных размеров заготовок, но и изменение микроструктуры металла.

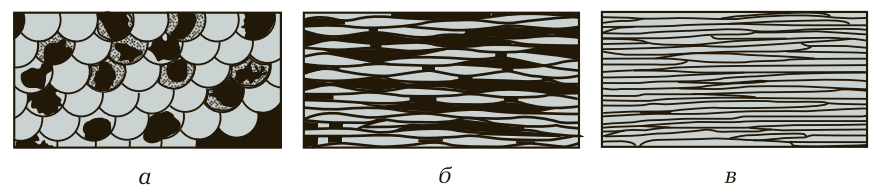

Зерна под действием давления прокатных валков искажаются, приобретая продолговатую или пластинчатую форму, а затем преобразуются в волокна. Изменение микроструктуры металла в процессе деформации условно показано на рис. 5.

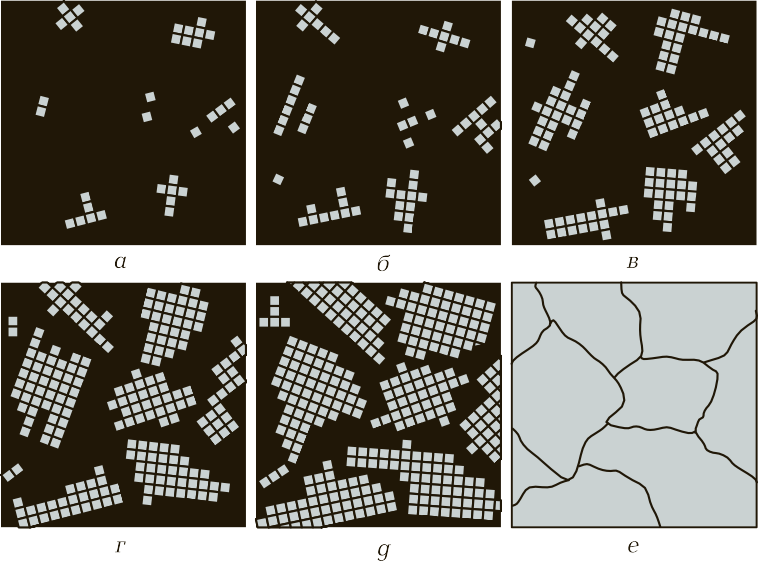

Процесс кристаллизации. Рассмотрим, как происходит образование кристаллов у чистых металлов. Установлено, что процесс кристаллизации металлов из жидкого состояния в твердое идет в две стадии:

- образование центров кристаллизации;

- рост кристаллов вокруг этих центров (рис. 6).

Рис. 5. Изменение микроструктуры металла в процессе деформации: а — микроструктура металла до деформации; б — микроструктура металла после первой операции деформации; в — микроструктура металла после окончательной деформации

Рис. 6. Процесс кристаллизации металлов и сплавов: а — е — последовательные этапы процесса

Далее вновь появляются новые центры, и происходит рост твердой фазы вокруг первичных и вторичных центров. Процесс происходит до того момента, пока образованные таким образом кристаллы не будут соприкасаться друг с другом и не будет наличия жидкой фазы металла (см. рис. 6, г — е). Когда образование кристалла идет в жидкой фазе (в расплавленном металле), он будет иметь правильную форму, т. е. состоять из определенных геометрических фигур правильной формы. Когда кристаллы начинают соприкасаться друг с другом, а процесс затвердевания еще не закончен, тогда происходят искажения формы зерен. В практике замечено, что когда идет быстрое охлаждение, образуются мелкие зерна — мелкозернистая структура. При медленном охлаждении появление новых центров кристаллизации замедляется, но происходит рост зерна вокруг первичных центров кристаллизации. В этом случае металл будет иметь крупнозернистую структуру.

Процесс образования кристаллов в жидком состоянии и перехода металла в твердое состояние называется первичной кристаллизацией. Величина и форма зерна влияет на механические свойства металлов. Чем зерна мельче и чем правильнее их форма, тем большую твердость и прочность будет иметь металл. Чем зерна больше и чем искаженнее их форма, тем ниже твердость и прочность металла.

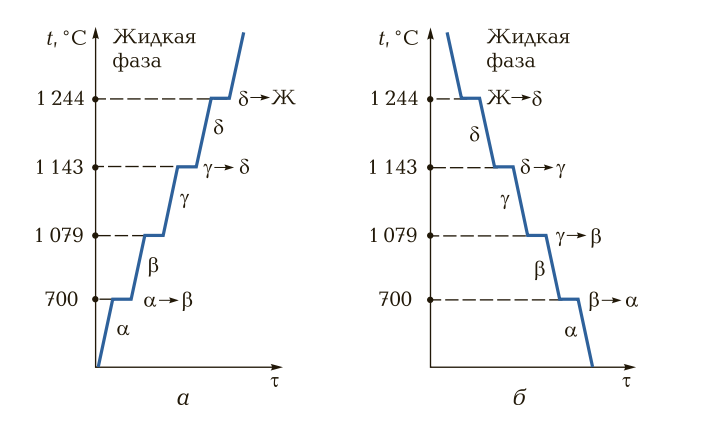

Аллотропия металлов. Такие металлы, как железо, кобальт, никель и др., обладают способностью изменять кристаллическую решетку при нагревании в твердом состоянии. Процесс изменения кристаллических решеток в твердом состоянии называется вторичной кристаллизацией, или аллотропией, а состояние вещества (металла) при наличии нескольких кристаллических решеток при изменении параметров (давления, температуры) — аллотропическими модификациями, или полиморфизмом. Такие металлы, как железо, молибден, вольфрам, литий в твердом состоянии при нормальной температуре имеют объемно-центрированную кубическую ячейку; алюминий, медь, серебро в твердом состоянии при нормальной температуре имеют форму гранецентрированной кубической ячейки.

На рис. 7 представлены кривые нагрева и охлаждения металла (на примере марганца). Аллотропные состояния (модификации), имеющие те или иные кубические ячейки, обозначаются греческими буквами. Первоначальное аллотропное состояние при нормальной температуре обозначается буквой α, при дальнейших повышении температуры и перекристаллизации металла — буквами β, γ, δ и т. д. При охлаждении металлов и сплавов процесс аллотропного превращения происходит в обратном порядке, как правило при тех же температурах.

Рис. 7. Кривые нагрева (а) и охлаждения (б) марганца: t — температура; τ — время

Нужна помощь! Пожалуйста объясните, что такое металлические и неметаллические свойства.

Закономерности, связанные с металлическими и неметаллическими свойствами элементов.

1. При перемещении СПРАВА НАЛЕВО вдоль ПЕРИОДА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ свойства р-элементов УСИЛИВАЮТСЯ. В обратном направлении - возрастают неметаллические.

Это объясняется тем, что правее находятся элементы, электронные оболочки которых ближе к октету. Элементы в правой части периода менее склонны отдавать свои электроны для образования металлической связи и вообще в химических реакциях.

Например, углерод - более выраженный неметалл, чем его сосед по периоду бор, а азот обладает еще более яркими неметаллическими свойствами, чем углерод.

Слева направо в периоде также увеличивается и заряд ядра. Следовательно, увеличивается притяжение к ядру валентных электронов и затрудняется их отдача.

Наоборот, s-элементы в левой части таблицы имеют мало электронов на внешней оболочке и меньший заряд ядра, что способствует образованию именно металлической связи. За понятным исключением водорода и гелия (их оболочки близки к завершению или завершены!) , все s-элементы являются металлами; p-элементы могут быть как металлами, так и неметаллами, в зависимости от того - в левой или правой части таблицы они находятся.

У d- и f-элементов, как мы знаем, есть "резервные" электроны из "предпоследних" оболочек, которые усложняют простую картину, характерную для s- и p-элементов. В целом d- и f-элементы гораздо охотнее проявляют металлические свойства.

Подавляющее число элементов является металлами и только 22 элемента относят к неметаллам: H, B, C, Si, N, P, As, O, S, Se, Te, а также все галогены и инертные газы.

Некоторые элементы в связи с тем, что они могут проявлять лишь слабые металлические свойства, относят к полуметаллам.

Что такое полуметаллы? Если выбрать из Периодической таблицы p-элементы и записать их в отдельный "блок" (это сделано в “длинной” форме таблицы) , то обнаружится закономерность. Левая нижняя часть блока содержит типичные металлы, правая верхняя - типичные неметаллы. Элементы, занимающие места на границе между металлами и неметаллами, называются полуметаллами.

Полуметаллы имеют ковалентную кристаллическую решетку при наличии металлической проводимости (электропроводности) . Валентных электронов у них либо недостаточно для образования полноценной "октетной" ковалентной связи (как в боре) , либо они не удерживаются достаточно прочно (как в тeллуре или полонии) из-за больших размеров атома. Поэтому связь в ковалентных кристаллах этих элементов имеет частично металлический характер.

Некоторые полуметаллы (кремний, германий) являются полупроводниками. Полупроводниковые свойства этих элементов объясняются многими сложными причинами, но одна из них - существенно меньшая (хотя и не нулевая) электропроводность, объясняемая слабой металлической связью. Роль полупроводников в электронной технике чрезвычайно важна.

2. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ вдоль групп УСИЛИВАЮТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ свойства элементов. Это связано с тем, что ниже в группах расположены элементы, имеющие уже довольно много заполненных электронных оболочек. Их внешние оболочки находятся дальше от ядра. Они отделены от ядра более толстой "шубой" из нижних электронных оболочек и электроны внешних уровней удерживаются слабее.

Химические свойства металлов

Свойства металлов начинают изучать на уроках химии в 8–9 классе. В этом материале мы подробно разберем химические свойства этой группы элементов, а в конце статьи вы найдете удобную таблицу-шпаргалку для запоминания.

20 декабря 2021

· Обновлено 20 декабря 2021

Ждём вас 8 октября в 13:00. Вместе с педагогами, психологами и другими экспертами в образовании и воспитании ответим на главные вопросы мам и пап.

Металлы — это химические элементы, атомы которых способны отдавать электроны с внешнего энергетического уровня, превращаясь в положительные ионы (катионы) и проявляя восстановительные свойства.

В окислительно-восстановительных реакциях металлы способны только отдавать электроны, являясь сильными восстановителями. В роли окислителей выступают простые вещества — неметаллы (кислород, фосфор) и сложные вещества (кислоты, соли и т. д.).

Металлы в природе встречаются в виде простых веществ и соединений. Активность металла в химических реакциях определяют, используя электрохимический ряд, который предложил русский ученый Н. Н. Бекетов. По химической активности выделяют три группы металлов.

Ряд активности металлов

Металлы средней активности

Общие химические свойства металлов

Взаимодействие с неметаллами

Щелочные металлы сравнительно легко реагируют с кислородом, но каждый металл проявляет свою индивидуальность:

оксид образует только литий

натрий образует пероксид

калий, рубидий и цезий — надпероксид

Остальные металлы с кислородом образуют оксиды:

2Zn + O2 = 2ZnO (при нагревании)

Металлы, которые в ряду активности расположены левее водорода, при контакте с кислородом воздуха образуют ржавчину. Например, так делает железо:

С галогенами металлы образуют галогениды:

Медный порошок реагирует с хлором и бромом (в эфире):

При взаимодействии с водородом образуются гидриды:

Взаимодействие с серой приводит к образованию сульфидов (реакции протекают при нагревании):

Реакции с фосфором протекают до образования фосфидов (при нагревании):

Основной продукт взаимодействия металла с углеродом — карбид (реакции протекают при нагревании).

Из щелочноземельных металлов с углеродом карбиды образуют литий и натрий:

Калий, рубидий и цезий карбиды не образуют, могут образовывать соединения включения с графитом:

С азотом из металлов IA группы легко реагирует только литий. Реакция протекает при комнатной температуре с образованием нитрида лития:

Взаимодействие с водой

Все металлы I A и IIA группы реагируют с водой, в результате образуются растворимые основания и выделяется H2. Литий реагирует спокойно, держась на поверхности воды, натрий часто воспламеняется, а калий, рубидий и цезий реагируют со взрывом:

Металлы средней активности реагируют с водой только при условии, что металл нагрет до высоких температур. Результат данной реакции — образование оксида.

Неактивные металлы с водой не взаимодействуют.

Взаимодействие с кислотами

Если металл расположен в ряду активности левее водорода, то происходит вытеснение водорода из разбавленных кислот. Данное правило работает в том случае, если в реакции с кислотой образуется растворимая соль.

2Na + 2HCl = 2NaCl + H2

При взаимодействии с кислотами-окислителями, например, азотной, образуется продукт восстановления кислоты, хотя протекание реакции также неоднозначно.

Металлы IА группы:

Металлы IIА группы

Такие металлы, как железо, хром, никель, кобальт на холоде не взаимодействуют с серной кислотой, но при нагревании реакция возможна.

Взаимодействие с солями

Металлы способны вытеснять из растворов солей другие металлы, стоящие в ряду напряжений правее, и могут быть вытеснены металлами, расположенными левее:

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu

На металлы IА и IIА группы это правило не распространяется, так как они реагируют с водой.

Реакция между металлом и солью менее активного металла возможна в том случае, если соли — как вступающие в реакцию, так и образующиеся в результате — растворимы в воде.

Взаимодействие с аммиаком

Щелочные металлы реагируют с аммиаком с образованием амида натрия:

Взаимодействие с органическими веществами

Металлы IА группы реагируют со спиртами и фенолами, которые проявляют в данном случае кислотные свойства:

Также они могут вступать в реакции с галогеналканами, галогенпроизводными аренов и другими органическими веществами.

Взаимодействие металлов с оксидами

Для металлов при высокой температуре характерно восстановление неметаллов или менее активных металлов из их оксидов.

3Са + Cr2O3 = 3СаО + 2Cr (кальциетермия)

Бесплатный курс для современных мам и пап от Екатерины Мурашовой. Запишитесь и участвуйте в розыгрыше 8 уроков

Вопросы для самоконтроля

С чем реагируют неактивные металлы?

С чем связаны восстановительные свойства металлов?

Верно ли утверждение, что щелочные и щелочноземельные металлы легко реагируют с водой, образуя щелочи?

Методом электронного баланса расставьте коэффициенты в уравнении реакции по схеме:

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + Н2O

Как металлы реагируют с кислотами?

Подведем итоги

От активности металлов зависит их химические свойства. Простые вещества — металлы в окислительно-восстановительных реакциях являются восстановителями. По положению металла в электрохимическом ряду можно судить о том, насколько активно он способен вступать в химические реакции (т. е. насколько сильно у металла проявляются восстановительные свойства).

Напоследок поделимся таблицей, которая поможет запомнить, с чем реагируют металлы, и подготовиться к контрольной работе по химии.

Два свойства только у металлов

Металлы (от лат. metallum — шахта, рудник) — группа элементов, в виде простых веществ обладающих характерными металлическими свойствами, такими как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность и металлический блеск.

Из 118 химических элементов, открытых на данный момент (из них не все официально признаны), к металлам относят:

- 6 элементов в группе щелочных металлов,

- 6 в группе щёлочноземельных металлов,

- 38 в группе переходных металлов,

- 11 в группе лёгких металлов,

- 7 в группе полуметаллов,

- 14 в группе лантаноиды + лантан,

- 14 в группе актиноиды (физические свойства изучены не у всех элементов) + актиний,

- вне определённых групп бериллий и магний.

В астрофизике термин «металл» может иметь другое значение и обозначать все химические элементы тяжелее гелия

- Металлический блеск (характерен не только для металлов: его имеют и неметаллы иод и углерод в виде графита)

- Хорошая электропроводность

- Возможность лёгкой механической обработки

- Высокая плотность (обычно металлы тяжелее неметаллов)

- Высокая температура плавления (исключения: ртуть, галлий и щелочные металлы)

- Большая теплопроводность

- В реакциях чаще всего являются восстановителями.

Все металлы (кроме ртути и, условно, франция) при нормальных условиях находятся в твёрдом состоянии, однако обладают различной твёрдостью. Ниже приводится твёрдость некоторых металлов по шкале Мооса.

Температуры плавления чистых металлов лежат в диапазоне от −39 °C (ртуть) до 3410 °C (вольфрам). Температура плавления большинства металлов (за исключением щелочных) высока, однако некоторые «нормальные» металлы, например олово и свинец, можно расплавить на обычной электрической или газовой плите.

В зависимости от плотности, металлы делят на лёгкие (плотность 0,53 ÷ 5 г/см³) и тяжёлые (5 ÷ 22,5 г/см³). Самым лёгким металлом является литий (плотность 0.53 г/см³). Самый тяжёлый металл в настоящее время назвать невозможно, так как плотности осмия и иридия — двух самых тяжёлых металлов — почти равны (около 22.6 г/см³ — ровно в два раза выше плотности свинца), а вычислить их точную плотность крайне сложно: для этого нужно полностью очистить металлы, ведь любые примеси снижают их плотность.

Большинство металлов пластичны, то есть металлическую проволоку можно согнуть, и она не сломается. Это происходит из-за смещения слоёв атомов металлов без разрыва связи между ними. Самыми пластичными являются золото, серебро и медь. Из золота можно изготовить фольгу толщиной 0.003 мм, которую используют для золочения изделий. Однако не все металлы пластичны. Проволока из цинка или олова хрустит при сгибании; марганец и висмут при деформации вообще почти не сгибаются, а сразу ломаются. Пластичность зависит и от чистоты металла; так, очень чистый хром весьма пластичен, но, загрязнённый даже незначительными примесями, становится хрупким и более твёрдым. Некоторые металлы такие как золото, серебро, свинец, алюминий, осмий могут срастаться между собой, но на это может уйти десятки лет.

Все металлы хорошо проводят электрический ток; это обусловлено наличием в их кристаллических решётках подвижных электронов, перемещающихся под действием электрического поля. Серебро, медь и алюминий имеют наибольшую электропроводность; по этой причине последние два металла чаще всего используют в качестве материала для проводов. Очень высокую электропроводность имеет также натрий, в экспериментальной аппаратуре известны попытки применения натриевых токопроводов в форме тонкостенных труб из нержавеющей стали, заполненных натрием. Благодаря малому удельному весу натрия, при равном сопротивлении натриевые «провода» получаются значительно легче медных и даже несколько легче алюминиевых.

Высокая теплопроводность металлов также зависит от подвижности свободных электронов. Поэтому ряд теплопроводностей похож на ряд электропроводностей и лучшим проводником тепла, как и электричества, является серебро. Натрий также находит применение как хороший проводник тепла; широко известно, например, применение натрия в клапанах автомобильных двигателей для улучшения их охлаждения.

Цвет у большинства металлов примерно одинаковый — светло-серый с голубоватым оттенком. Золото, медь и цезий соответственно жёлтого, красного и светло-жёлтого цвета.

На внешнем электронном уровне у большинства металлов небольшое количество электронов (1-3), поэтому они в большинстве реакций выступают как восстановители (то есть «отдают» свои электроны)

- С кислородом реагируют все металлы, кроме золота, платины. Реакция с серебром происходит при высоких температурах, но оксид серебра(II) практически не образуется, так как он термически неустойчив. В зависимости от металла на выходе могут оказаться оксиды, пероксиды, надпероксиды:

оксид лития

пероксид натрия

надпероксид калия

- С азотом реагируют только самые активные металлы, при комнатной температуре взаимодействует только литий, образуя нитриды:

- С серой реагируют все металлы, кроме золота и платины:

- С водородом реагируют только самые активные металлы, то есть металлы IA и IIA групп кроме Be. Реакции осуществляются при нагревании, при этом образуются гидриды. В реакциях металл выступает как восстановитель, степень окисления водорода −1:

- С углеродом реагируют только наиболее активные металлы. При этом образуются ацетилениды или метаниды. Ацетилениды при взаимодействии с водой дают ацетилен, метаниды — метан.

Взаимодействие неокисляющих кислот с металлами, стоящими в электрическом ряду активности металлов до водорода

Читайте также: