Металл в составе эритроцитов

Обновлено: 02.07.2024

Изучено влияние ионов тяжелых металлов (Pb2+, Co2+, Zn2+) на мембранную устойчивость эритроцитов крови здорового человека и различных больных. Установлено, что ионы тяжелых металлов приводят к уменьшению мембранной устойчивости эритроцитов крови. Уменьшение стойкости эритроцитов зависит от концентрации и длительности экспозиции ионов металлов: чем выше концентрация и время воздействия, тем больше уменьшается плотность эритроцитов. При обследованнии заболеваний (острая пневмония, опухоль щитовидной железы, сахарный диабет) наблюдается снижение стойкости эритроцитов крови больных к кислотному гемолизу. Скорость кислотного гемолиза уменьшается в эритроцитах крови больного по сравнению с эритроцитами крови здорового человека и зависит от характера болезни. Полученные данные позволяют считать, что изменение физико-химического состава эритроцитов, проявляющееся в непостоянстве их стойкости, является следствием повреждения мембраны эритроцитов при воздействии ионов тяжелых металлов.

1. Большой Д.В. Изучение распределения металлов между различными фракциями крови при экспозиции Zn,Cd, Mn и Pb in vitro // Актуальные проблемы транcпортной медицины. – 2009. – Т.18, №4. – С. 71–75.

2. Гительзон М.И. Эритрограммы как метод клинического исследования крови / М.И. Гительзон, И.А. Терсков. – Красноярск: Изд-во Сибирского отделения АН СССР, 1954. – 246 с.

3. Новицкий В.В., Молекулярные нарушения мембраны эритроцитов при патологии разного генеза являются типовой реакцией организма контуры проблемы / отсосе // Бюллетень Сибирской медицины. – 2006. – Т.5, №2. – С. 62–69.

4. Охрименко С.М. Влияние триптофана на некоторые показатели азотистого обмена у крыс при оксидативном стрессе, вызванном солями кобальта и ртути // Вестник Днепропетровского университета. Биология, Экология. – 2006. – Т.2, №4– С. 134–138.

5. Трусевич М.О. Изучение гемолиза эритроцитов под воздействием тяжелых металлов. Экология человека и проблемы окружающей среды в постчернобыльский период // материалы респуб. научн. конференции. – Минск, 2009. – С. 50.

6. Тугарев А.А. Влияние кадмия на морфофункциональные характеристики эритроцитов: автореф. дис. . д-ра. биол. наук. – М., 2003.– 28 с.

7. Davidson T., Ke Q., Costa M. Transport of Toxic Metals by Molecular/Ionic Mimicry of Essential Compounds. – In: Handbook on the toxicology of metals / ed. By G.F. Nordberg et all. – 3-d ed. – Acad. Press. – London/New York/Tokyo, 2007. – pp. 79–84

В последнее время большое внимание уделяется изучению влияния ионов тяжелых металлов на устойчивость эритроцитов крови человека.

Основной мишенью токсического воздействия тяжелых металлов является биологическая мембрана [5].

Эритроцит – универсальная модель для изучения процессов, происходящих в клеточной мембране под действием самых различных агентов. Детальное исследование изменений морфофункциональных показателей эритроцитов под влиянием различных химических раздражителей, с которыми человек сталкивается в процессе естественных взаимоотношений с природой, позволяет полнее установить возможные последствия и определить наиболее эффективные пути их коррекции в условиях действия эколого-химических факторов окружающей среды. Токсическое действие различных соединений тяжелых металлов преимущественно обусловлено взаимодействием с белками организма, поэтому их называют белковыми ядами. Одним из таких металлов является кадмий [6].

А.А. Тугаревым предложен комплекс информативных критериев для оценки токсического влияния ионов кадмия на морфофункциональные показатели эритроцитов периферической крови человека и животных [6, 7].

Д.В. Большим изучено распределение металлов между различными фракциями крови при экспозиции Zn, Cd, Mn, Pb in vitro [1]. Автором подтверждены данные литературы о преимущественном первичном связывании металлов в крови с альбумином. По проникающей способности исследованные металлы распределились Cd > Mn > Pb > Zn.

Внешняя оболочка клеток крови богата функциональными группами, способными связывать ионы металлов [1].

Биологическая роль вторичного связывания металлов весьма разнопланова и зависит как от природы металла, так и его концентрации и времени экспозиции [7].

В работах С.М. Охрименко показано повышение степени гемолиза эритроцитов после введения животным солей CaCl и HgCl2 [4].

Ионы кобальта способны непосредственно инициировать перекисное окисление липидов (ПОЛ), вытеснять железо из гема и гемопротеинов, в то время как механизм действия ртути заключается в связывании SH-групп белковых и небелковых тиолов. Предварительно введенный триптофан частично ограничивает усиление спонтанного гемолиза эритроцитов, вызванное ввдением хлорида кобальта. Отсутствие такого эффекта в случае введения в организм хлорида ртути свидетельствует о наличии другого механизма, видимо, связанного с высоким сродством ионов ртути к тиогруппам мембранных белков [4].

М.О. Трусевичем изучено влияние тяжелых металлов (хлориды Со, Mn, Ni, Zn) в конечных концентрациях от 0,008 до 1 мМ. На основании полученных результатов авторами сделан вывод о том, что все тяжелые металлы в концентрации свыше 0,008 мМ оказывают токсическое воздействие на резистентность эритроцитарной мембраны, исключая значения концентрации 0,04 мМ. Для хлорида Zn отмечено снижение уровня гемолиза эритроцитов в концентрации 0,04 мМ [5].

Материалы и методы исследования

В настоящей работе изучено влияние тяжелых металлов (Pb2+, Co2+, Zn2+) на мембранную устойчивость эритроцитов крови здорового человека и различных больных (сахарный диабет, опухоль щитовидной железы, острая пневмония).

Для опытов использовали кровь, взятую из пальца. Набирали 20 мм3 крови в 2 мл физиологического раствора.

Эритрограмма строилась по методу кислотных эритрограмм, предложенных Гительзоном и Терсковым [2].

Для наблюдения за кинетикой гемолиза использовали фотоэлектрический колориметр КФК-2. За стандартную принята концентрация эритроцитов, оптическая плотность которой в данных условиях составляла 0,700.

Результаты исследования

и их обсуждение

В суспензию эритроцитов добавляли растворы тяжелых металлов (хлориды Pb, Co, Zn) в конечных концентрациях от 10–5 до 10–3 М. Полученные образцы инкубировали в течение 10–60 минут. Затем определялась оптическая плотность эритроцитов в зависимости от концентрации и времени воздействия ионов тяжелых металлов. Кроме того, изучена кинетика кислотного гемолиза эритроцитов в крови здорового человека и крови больных в зависимости от концентрации ионов тяжелых металлов. Известно, что в зависимости от возраста человека изменяется мембранная устойчивость эритроцитов крови. В связи с этим при взятии крови учитывали возраст.

Установлено, что использованные ионы тяжелых металлов оказывают влияние на мембранную устойчивость эритроцитов, которая выражается в изменении плотности последних. Так, например плотность суспензии эритроцитов, подвергнутых воздействию ионов Pb2+ в концентрации 10–3 М в течение 60 минут, уменьшается на 90 %, а при влиянии ионов Co2+ и Zn2+ соответственно на 70 и 60 % (время действия 60 минут, концентрация 10–3 М), тогда как плотность суспензии эритроцитов необработанных ионами не изменяется.

Таким образом, установлено, что плотность суспензии эритроцитов изменяется в зависимости от концентрации и длительности воздействия ионов тяжелых металлов – чем выше концентрация и время воздействия, тем больше уменьшение плотности эритроцитов.

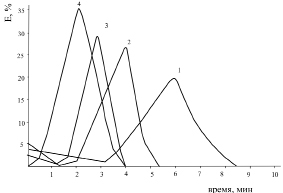

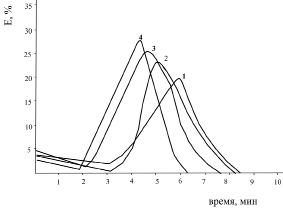

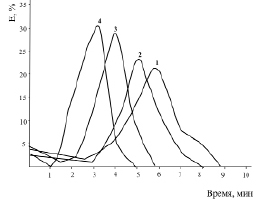

Из эритрограммы, характеризующей кислотный гемолиз эритроцитов крови здорового человека, видно, что начало гемолиза на 2-й минуте, длительность гемолиза составляла 8 минут, максимум 6 минут. Скорость кислотного гемолиза крови изменяется при действии ионов тяжелых металлов. Так, если сравним эритрограммы образцов крови, которые подвергались влиянию ионов Pb2+ (концентрация 10–3 М, время воздействия 30 минут), то можно заметить, что гемолиз длится в среднем 4 минуты и максимум распределения эритроцитов 2 минуты; по сравнению с ионами Pb2+ и Co2+ ионы Zn2+ оказывают слабое воздействие, и кислотный гемолиз длится 6, 5 минут, максимум 4 минуты (рис. 1, 2).

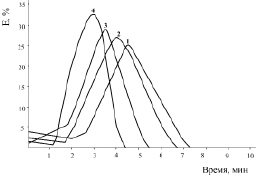

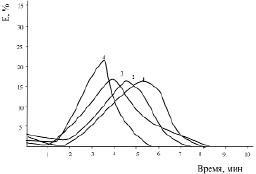

В представленной работе также изучена кинетика кислотного гемолиза эритроцитов крови больных сахарным диабетом, опухолью щитовидной железы и острой пневмонией. Как видно из полученных данных, в крови больных пневмонией и опухоли щитовидной железы происходит накопление в группе пониженно-стойких, среднестойких эритроцитов и уменьшение количества повышенно-стойких эритроцитов. А у больных сахарным диабетом эритрограмма крови с правой стороны приподнята. Это указывает на увеличение уровня эритропоэза в крови [2].

Влияние использованных в работе ионов тяжелых металлов на эритроциты крови больных отличается (рис 3, 4, 5). Так, например, ионы Zn2+ оказывают сильное воздействие на эритроциты крови больного острой пневмонией и опухолью щитовидной железы по сравнению с эритроцитами крови здорового человека. Подтверждением наших данных явились результаты исследований, проведенных у больных со злокачественными опухолями различной локализации, где были выявлены выраженные нарушения белкового состава (снижение содержания высокомолекулярных полипептидов при одновременном увеличении доли низкомолекулярных белков), а также показано, что с низкомолекулярными белками в основном связываются ионы Zn2+ [3,1]. При влиянии ионов Pb2+ на эритроциты крови больных наблюдается смещение всей эритрограммы влево, следовательно, теряет стойкость вся масса эритроцитов.

Рис. 1. Эритрограмма крови здорового человека после воздействия ионов Co2+:

1 – контроль; 2 – 10–5 M; 3 – 10–4 M; 4 – 10–3 M.

Время воздействия 30 мин P < 0,5

Рис. 2. Эритрограмма крови здорового человека после воздействия ионов Zn2+:

1 – контроль; 2 – 10–5 M; 3 – 10–4 M; 4 – 10–3 M.

Время воздействия 30 мин P < 0,5

Полученные данные позволяют считать, что изменение физико-химического состава эритроцитов, проявляющееся в непостоянстве их стойкости, является следствием повреждения мембраны эритроцитов при воздействии ионов тяжелых металлов. Влияние ионов тяжелых металлов (Pb2+, Co2+, Zn2+) зависит от концентрации, длительности их экспозиции и предшествующего состояния здоровья человека.

Рис. 3. Эритрограмма крови больных пневмонией после воздействия ионов тяжелых металлов:

1 – кровь больных пневмонией; 2 – Co2+ (10–5 M); 3 – Zn2+ (10–5 M); 4 – Pb2+( 10–5 M).

Время воздействия 30 мин P < 0,3

Рис. 4. Эритрограмма крови больных опухолью щитовидной железы

после воздействия ионов тяжелых металлов:

1 – кровь больных опухолью щитовидной железы; 2 – Co2+ (10–5 M); 3 – Zn2+ (10–5 M); 4 – Pb2+ (10–5 M). Время воздействия 30 мин P < 0,4

Рис. 5. Эритрограмма крови больных сахарным диабетом после воздействия ионов тяжелых металлов:

1 – кровь больных дибетом; 2 – Zn2+ (10–5 M); 3 – Co2+ (10–4 M); 4 – Pb2+( 10–3 M).

Время воздействия 30 мин P < 0,3

Рецензенты:

Халилов Р.И.Х., д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории радиоэкологии Института радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана, г. Баку;

Гусейнов Т.М., д.б.н., руководитель лаборатории экологической биофизики Института физики Национальной академии наук Азербайджана, г. Баку.

Металл в составе эритроцитов

Кровь. Плазма крови. Эритроциты человека.

Кровь — ткань внутренней среды защитно-трофической функции, состоящая из жидкого межклеточного вещества (плазмы), постклеточных структур (эритроцитов и тромбоцитов) и клеток как периферической крови и лимфы, так и клеток на всех стадиях своего развития в кроветворных органах. Клеточные и постклеточные структуры периферической крови называются форменными элементами. Объем крови в организме человека равен 5-5,5 л (или около 7% массы тела), при этом форменные элементы составляют 40-45%, а плазма — 55-60%.

Кровь выполняет следующие функции: 1) трофическую — перенос питательных веществ ко всем клеткам и тканям; 2) дыхательную — газообменную, или транспорт кислорода к тканям и удаление из организма углекислоты; 3) защитную (фагоцитоз, выработка антител); 4) регуляторную — транспорт гормонов и других гуморальных факторов регуляции; 5) гомеостатическую — поддержание физико-химического постоянства состава внутренней среды организма.

Плазма крови — это жидкое межклеточное вещество (рН 7,34-7,36), в котором во взвешенном состоянии находятся форменные элементы крови. 93% плазмы составляет вода, остальное — белки (альбумины, глобулины, фибриноген и десятки других), липиды, углеводы, минеральные вещества. При свертывании крови фибриноген переходит в нерастворимый белок — фибрин. Оставшаяся жидкая часть плазмы после свертывания фибриногена называется сывороткой. В сыворотке содержатся антитела (иммуноглобулины).

Форменные элементы крови представляют собой гетероморфную систему, состоящую из различно дифференцированных в структурно-функциональном отношении элементов. Объединяют их общность гистогенеза и совместное пребывание в периферической крови.

Количество эритроцитов в 1 л крови составляет — 4-5,5х10 12 у мужчин и 3,7-4,9х10 12 у женщин. Число эритроцитов может изменяться при разных физиологических состояниях организма и региональных особенностях проживания. Стойкое повышение их числа называется эритроцитозом, уменьшение — эритропенией. Диагностическое значение имеет скорость оседания (агглютинация) эритроцитов (СОЭ). В норме у мужчин СОЭ равна 4-8 мм в час, у женщин — 7-10 мм в час.

Покровная и рецепторно-трансдукторная системы эритроцита характеризуются рядом особенностей. Плазмолемма имеет толщину 20 нм. В ней хорошо развиты транспортные процессы за счет ионных насосов, каналов и белковых переносчиков. Она обладает избирательной проницаемостью, обеспечивает перенос кислорода, двуокиси углерода, ионов натрия и калия, но не препятствует соединению гемоглобина с окисью углерода (угарным газом). Свойства плазмолеммы позволяют эритроциту без повреждения проходить через капилляры, диаметр которых меньше диаметра самого эритроцита. Гликокаликс плазмолеммы, образованный гликолипидами и гликопротеинами, содержит агглютиногены А и В, определяющие групповую принадлежность крови. Наличие в гликокаликсе аглютиногена — резус фактора, определяет принадлежность человека к резус-положительной (86 % людей имеют этот фактор) или резус-отрицательной популяциям.

Рецепторную функцию выполняют трансмембранные гликопротеины — гликофорины, обеспечивающие индивидуальные для каждого человека антигенные характеристики эритроцитов.

Двояковогнутая форма эритроцита поддерживается благодаря белкам опорно-двигательной системы, в частности спектрина, формирующего в примембранном пространстве эритроцита сеть филаментов, и некоторых других белков.

Основную массу эритроцита составляют вода (66%) и белок — гемоглобин (33%). Под электронным микроскопом содержимое эритроцитов выглядит очень плотным. В нем определяются многочисленные гранулы гемоглобина диаметром 4-5 нм. Гемоглобин — дыхательный пигмент. Белковая часть его называется глобин, железосодержащая часть — гем, который составляет 4-5% от массы гемоглобина и придает желтую окраску эритроциту. Гемоглобин легко присоединяет кислород воздуха, превращаясь в оксигемоглобин. Это происходит в капиллярах легких. В онтогенезе свойства гемоглобина, меняются, в связи с чем различают гемоглобин эмбриональный (фетальный) и гемоглобин взрослых. Благодаря накоплению гемоглобина при эритропоэзе эритроциты и выполняют дыхательную функцию. Наряду с транспортом кислорода и других веществ (аминокислот, антител, токсинов) эритроциты переносят двуокись углерода из тканей в легкие. Наличием гемоглобина обусловлена оксифилия эритроцитов, т. е. сродство к кислым красителям.

В гипотонической среде гемоглобин выходит из эритроцитов в результате поступления в них воды и разрыва оболочки. Выход гемоглобина называется гемолизом. Некоторые вещества (например, фенилгидразин) вызывают гемолиз. После удаления из эритроцита гемоглобина остается строма — бесцветная масса (или "тень" эритроцита).

Количество циркулирующих в организме эритроцитов составляет около 25-30х10 12 . Появлению эритроцитов в крови предшествует длинный путь эритроцитопоэза. В кровь поступают наряду со зрелыми эритроцитами и молодые, бедные гемоглобином формы — ретикулоциты, составляющие 1-2%.В них сохраняются некоторые органеллы, которые при окраске мазков метиленовым синим выявляются в виде базофильных сетчатых структур. Возрастание числа ретикулоцитов наблюдается при гипоксии, кровопотере и др.

Эритроциты живут в крови от 70 до 120 суток. Продолжительность жизни эритроцитов может сокращаться до 24 суток (например, при занятии "моржеванием"). Ежесуточно распадается около 200 млрд. эритроцитов. Разрушение их происходит в основном в селезенке и красном костном мозге. Специальные клетки — макрофаги захватывают эритроциты и обеспечивают реутилизацию (повторное использование) железа при развитии новых генераций эритроцитов.

Эритроциты. Строение и состав эритроцитов

В этих статьях на сайте мы начинаем обсуждение клеток крови и клеток макрофагальной и лимфатической систем. Сначала будут изложены функции эритроцитов— наиболее многочисленных клеток крови, необходимых для доставки кислорода к тканям.

Главной функцией эритроцитов, называемых также красными клетками крови, является транспорт гемоглобина, который переносит кислород от легких к тканям. У некоторых низших животных гемоглобин циркулирует в виде свободного белка плазмы, не заключенного в красные клетки крови. Если свободный гемоглобин появляется в плазме человека, всякий раз, когда кровь проходит через капилляры, примерно 3% гемоглобина утекает через стенку капилляров в тканевые пространства или через мембраны клубочковых капилляров почек в первичную мочу. Следовательно, чтобы гемоглобин оставался в крови, он должен находиться внутри эритроцитов.

Красные клетки крови имеют и другие функции. Например, они содержат большое количество угольной ангидразы — фермента, который катализирует обратимую реакцию между углекислым газом (CO2 ) и водой с формированием угольной кислоты (H2CO3), увеличивая скорость этой реакции в несколько тысяч раз. Высокая скорость этой реакции делает возможным транспорт кровью из тканей в легкие громадных количеств CO2 в форме иона бикарбоната (HCO3 - ). В легких он снова превращается в CO2 и выделяется в атмосферу как конечный продукт метаболизма. Гемоглобин в клетках является отличным кислотно-щелочным буфером (что справедливо для большинства белков), поэтому эритроциты ответственны за основную часть буферной емкости цельной крови.

а) Форма и размер эритроцитов. Нормальные эритроциты, показанные на рис. 32-3, представляют собой двояковогнутые диски со средним диаметром около 7,8 мкм и толщиной 2,5 мкм в самой толстой части и 1 мкм или менее в центре. Средний объем эритроцита составляет 90-95 мкм .

При прохождении красных клеток крови через капилляры их форма может заметно меняться. Фактически эритроциты представляют собой «мешок», который может деформироваться, принимая почти любую форму. Более того, поскольку нормальная клетка имеет большой избыток клеточной мембраны относительно количества материала внутри нее, мембрана при деформации растягивается незначительно и, следовательно, эритроцит не разрывается, как случилось бы со многими другими клетками в этой ситуации.

б) Концентрация эритроцитов в крови. У здорового мужчины среднее число эритроцитов в 1 мм крови 5200000 (±300000); у здоровой женщины — 4700000 (±300000). У людей, живущих на больших высотах, количество эритроцитов больше.

в) Количество гемоглобина в клетках. Красные клетки крови способны концентрировать гемоглобин в клеточной жидкости в количестве примерно до 34 г на каждые 100 мл клеток. Концентрация не поднимается выше этого значения, поскольку существует метаболическое ограничение механизма формирования гемоглобина в клетке. Более того, у здоровых людей процент гемоглобина в каждой клетке почти всегда практически максимален. Однако при недостаточности образования гемоглобина процент его в клетках может падать значительно ниже этого значения, как и объем эритроцита, поскольку он содержит меньше гемоглобина.

Когда гематокритный показатель (процентное содержание клеток крови, равное в норме 40-45%) и количество гемоглобина в каждом эритроците нормальны, цельная кровь мужчины содержит в среднем 15 г гемоглобина на 100 мл; для женщин содержание гемоглобина составляет в среднем 14 г на 100 мл.

Известно, что каждый 1 г чистого гемоглобина способен связывать 1,34 мл кислорода. Следовательно, у здорового мужчины каждые 100 мл крови могут транспортировать в виде соединения с гемоглобином максимально примерно 20 мл кислорода, а у здоровой женщины то же количество крови транспортирует максимально около 19 мл кислорода.

Видео урок физиология кроветворной системы

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Цельная кровь состоит из жидкой части (плазмы) и форменных элементов, к которым относят эритроциты, лейкоциты и кровяные пластинки — тромбоциты.

Функции крови:

1) транспортная — перенос газов (02 и С02), пластических (аминокислот, нуклеозидов, витаминов, минеральных веществ), энергетических (глюкоза, жиры) ресурсов к тканям, а конечных продуктов обмена — к органам выделения (желудочно-кишечный тракт, легкие, почки, потовые железы, кожа);

2) гомеостатическая — поддержание температуры тела, кислотно-основного состояния организма, водно-солевого обмена, тканевого гомеостаза и регенерации тканей;

3) защитная — обеспечение иммунных реакций, кровяного и тканевого барьеров против инфекции;

4) регуляторная — гуморальной и гормональной регуляции функций различньгх систем и тканей;

5) секреторная — образование клетками крови биологически активных веществ.

Функции и свойства эритроцитов

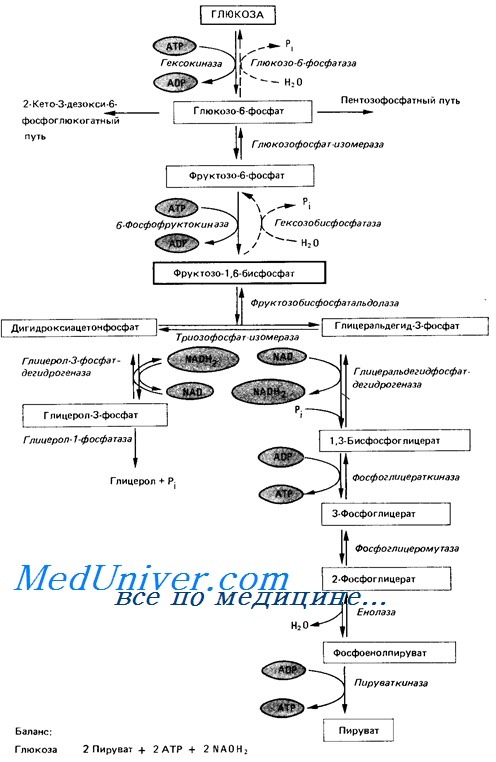

Эритроциты переносят 02 содержащимся в них гемоглобином от легких к тканям и С02 от тканей к альвеолам легких. Функции эритроцитов обусловлены высоким содержанием гемоглобина (95 % массы эритроцита), деформируемостью цитоскелета, благодаря чему эритроциты легко проникают через капилляры с диаметром меньше 3 мкм, хотя имеют диаметр от 7 до 8 мкм. Глюкоза является основным источником энергии в эритроците. Восстановление формы деформированного в капилляре эритроцита, активный мембранный транспорт катионов через мембрану эритроцита, синтез глютатиона обеспечиваются за счет энергии анаэробного гликолиза в цикле Эмбдена—Мейергофа. В ходе метаболизма глюкозы, протекающего в эритроците по побочному пути гликолиза, контролируемого ферментом дифосфоглицератмутазой, в эритроците образуется 2,3-дифосфоглицерат (2,3-ДФГ). Основное значение 2,3-ДФГ заключается в уменьшении сродства гемоглобина к кислороду.

В цикле Эмбдена—Мейергофа расходуется 90 % потребляемой эритроцитами глюкозы. Торможение гликолиза, возникающее, например, при старении эритроцита и уменьшающее в эритроците концентрацию АТФ, приводит к накоплению в ней ионов натрия и воды, ионов кальция, повреждению мембраны, что понижает механическую и осмотическую устойчивость эритроцита, и стареющий эритроцит разрушается. Энергия глюкозы в эритроците используется также в реакциях восстановления, защищающих компоненты эритроцита от окислительной денатурации, которая нарушает их функцию. Благодаря реакциям восстановления атомы железа гемоглобина поддерживаются в восстановленной, т. е. двухвалентной форме, что препятствует превращению гемоглобина в метгемоглобин, в котором железо окислено до трехвалентного, вследствие чего метгемоглобин неспособен к транспорту кислорода. Восстановление окисленного железа метгемоглобина до двухвалентного обеспечивается ферментом — метгемоглобинредуктазой. В восстановленном состоянии поддерживаются и серусодержащие группы, входящие в мембрану эритроцита, гемоглобин, ферменты, что сохраняет функциональные свойства этих структур.

Цикл Эмбден-Мейергоффа эритроцитов

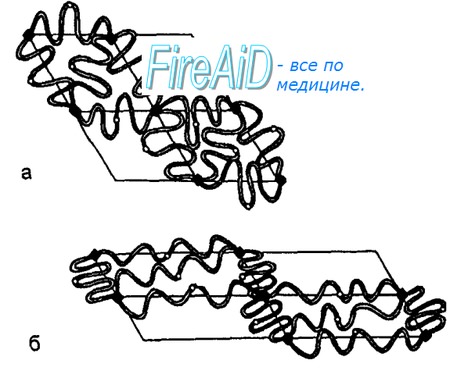

Эритроциты имеют дисковидную, двояковогнутую форму, их поверхность — около 145 мкм2, а объем достигает 85—90 мкм3. Такое соотношение площади к объему способствует деформабильно-сти (под последней понимают способность эритроцитов к обратимым изменениям размеров и формы) эритроцитов при их прохождении через капилляры. Форма и деформабильность эритроцитов поддерживаются липидами мембран — фосфолипидами (глицерофосфолипидами, сфинголипидами, фосфотидилэтаноламином, фосфатидилсирином и др.), гликолипидами и холестерином, а также белками их цитоскелета. В состав цитоскелета мембраны эритроцита входят белки — спектрин (основной белок цитоскелета), анкирин, актин, белки полосы 4.1, 4.2, 4.9, тропомиозин, тропомодулин, адцуцин. Основой мембраны эритроцита является липидный бислой, пронизанный интегральными белками цитоскелета — гликопротеинами и белком полосы 3. Последние связаны с частью белковой сети цитоскелета — комплексом спектрин—актин—белок полосы 4.1, локализованным на цитоплазматической поверхности липидного бислоя мембраны эритроцита (рис. 7.1).

Взаимодействие белкового цитоскелета с липидным бислоем мембраны обеспечивает стабильность структуры эритроцита, поведение эритроцита как упругого твердого тела при его деформации. Нековалентные межмолекулярные взаимодействия белков цитоскелета легко обеспечивают изменение размеров и формы эритроцитов (их деформацию) при прохождении этих клеток через микроциркуляторное русло, при выходе ретикулоцитов из костного мозга в кровь — благодаря изменению расположения молекул спектрина на внутренней поверхности липидного бислоя. Генетические аномалии белков цитоскелета у человека сопровождаются появлением дефектов мембраны эритроцитов. В результате последние приобретают измененную форму (так называемые сфероциты, элиптоциты и др.) и имеют повышенную склонность к гемолизу. Увеличение соотношения холестерин—фосфолипиды в мембране увеличивает ее вязкость, уменьшает текучесть и эластичность мембраны эритроцита. В результате снижается деформируемость эритроцита. Усиление окисления ненасыщенных жирных кислот фосфолипидов мембраны перекисью водорода или супероксидными радикалами вызывает гемолиз эритроцитов (разрушение эритроцитов с выходом гемоглобина в окружающую среду), повреждение молекулы гемоглобина эритроцита. Постоянно образующийся в эритроците глютатион, а также антиоксиданты (остокоферол), ферменты — глутатионредуктаза, супероксиддисмутаза и др. защищают компоненты эритроцита от этого повреждения.

Рис. 7.1. Схема модели изменений цитоскелета мембраны эритроцита во время его обратимой деформации. Обратимая деформация эритроцита изменяет лишь пространственную конфигурацию (стереометрию) эритроцита, следующую за изменением пространственного расположения молекул цитоскелета. При этих изменениях формы эритроцита площадь поверхности эритроцита остается неизменной. а — положение молекул цитоскелета мембраны эритроцита при отсутствии его деформации. Молекулы спектрина находятся в свернутом состоянии.

До 52 % массы мембраны эритроцитов составляют белки гликопротеины, которые с олигосахаридами образуют антигены групп крови. Глико-протеины мембраны содержат сиаловую кислоту, которая придает отрицательный заряд эритроцитам, отталкивающий их друг от друга.

Энзимы мембраны — Ка+/К+-зависимая АТФаза обеспечивает активный транспорт Na+ из эритроцита и К+ в его цитоплазму. Са2+-зависимая АТФаза выводит Са2+ из эритроцита. Фермент эритроцита карбоангидраза катализирует реакцию: Са2+ Н20 Н2С03 о Н+ + НСО3, поэтому эритроцит транспортирует часть углекислого газа от тканей к легким в виде бикарбоната, до 30 % С02 переносится гемоглобином эритроцитов в форме карбаминового соединения с радикалом NH2 глобина.

Что такое эритроциты: состав, нормы и отклонения

В 1673 году в тихом голландском городке Дельфте произошло любопытное событие, которому суждено было стать историческим. Владелец небольшой мануфактурной лавки и служащий местного муниципалитета Антони ван Левенгук, впоследствии всемирно известный ученый-естествоиспытатель, с помощью «магического стекла» обнаружил в капле крови человека «мельчайшие частицы, придающие крови красный цвет».

Первый микроскоп и эритроциты

Тогда в Голландии многие занимались шлифовкой оптических стекол для изготовления линз. Увлекся шлифованием и Левенгук, причем достиг в этом деле высокого мастерства. Его маленькие короткофокусные двояковыпуклые линзы, вставленные в миниатюрную оправу собственной конструкции, давали увеличение в 300 раз и очень отчетливое изображение.

С помощью этого нехитрого прибора три века назад А. Левенгуку удалось увидеть красные клетки крови — эритроциты, выполняющие самую важную ее функцию — снабжение тканей кислородом, функцию, без которой невозможна жизнь.

Многие микроскопы, сделанные руками Левенгука, сохранились до наших дней. Хотя они совсем не похожи на современные микроскопы, тем не менее, с их помощью он не только рассмотрел красные клетки крови, но и составил верное представление об их величине.

Важные факты об эритроцитах

Эритроциты (от греческих слов erythros — красный и kytos — клетка) составляют основную массу крови. В кубическом миллиметре их содержится 4,6—5,5 миллиона у мужчин и 4—5 миллионов — у женщин. А в 5—6 литрах крови, циркулирующей в организме взрослого человека, находится примерно 25 триллионов эритроцитов!

В отличие от других клеток эритроцит не имеет ядра, весь его объем заполнен гемоглобином — белком красного цвета, особым дыхательным пигментом. Этот белок обладает поразительной способностью легко соединяться с кислородом, превращаясь в оксигемоглобин.

Соединение происходит в легочных капиллярах, где эритроциты соприкасаются с вдыхаемым нами воздухом. Обогащенная кислородом алая кровь идет из легких в сердце, а оттуда по артериям — ко всем органам и тканям. Быстро отдав им кислород, гемоглобин так же быстро соединяется с углекислым газом, образуя карбоксигемоглобин.

В легких эритроциты отдают углекислый газ (он удаляется из организма во время выдоха) и вновь забирают кислород, поступающий в легкие. За одни сутки эритроциты взрослого человека переносят около 800 литров кислорода и 200 литров углекислого газа.

Форма эритроцита — в виде двояковогнутого диска — обеспечивает относительно большую поверхность для соприкосновения гемоглобина с газами. Любопытно, что суммарная поверхность эритроцитов — около трех тысяч квадратных метров, то есть в полторы тысячи раз больше поверхности нашего тела.

Нормы эритроцитов в крови

Нормальное содержание гемоглобина — 13—18 граммов на 100 миллилитров крови, в среднем около 16. Когда в лабораториях проводят необходимые анализы, такое соотношение принимают за 100 процентов. Как правило, у женщин гемоглобина меньше, чем у мужчин, а у полных людей больше, чем у худых.

Уменьшение числа эритроцитов или снижение содержания в них гемоглобина приводит к кислородному голоданию. Оно бывает, например, у человека, поднявшегося без специальной подготовки высоко в горы. У него развивается так называемая «горная болезнь»: резко учащается дыхание, появляются головная боль, чувство усталости и ощущение, похожее на опьянение — с тошнотой, головокружением, рвотой.

Примерно десяти дней достаточно для акклиматизации на высоте, скажем, 4 500 метров. За это время в организме начинают усиленно вырабатываться эритроциты, и повышается содержание в них гемоглобина, а, следовательно, возрастает способность крови переносить кислород.

Так происходит не только при акклиматизации. Обследования спортсменов показали, что у бегунов на длинные дистанции, лыжников, велогонщиков, гребцов способность организма поглощать кислород может увеличиваться вдвое и более. Соответственно изменяются и показатели крови: увеличивается ее объем, растет число эритроцитов, уровень гемоглобина.

Состав эритроцитов

За последние два десятилетия ученые достигли особенно больших успехов в изучении красных клеток крови. Удалось выяснить структуру молекулы гемоглобина. Определены не только все 150 аминокислот, входящих в состав этой молекулы, но и точно установлено их расположение.

Эти данные пролили свет на причину опасного врожденного заболевания — серповидно-клеточной анемии, распространенной в странах Средиземноморья. Оказалось, что эта тяжелая болезнь обусловлена заменой одной из аминокислот в молекуле гемоглобина.

Было обнаружено также, что недостаток лишь одного фермента в эритроците приводит к непереносимости некоторых пищевых и лекарственных веществ. Результаты исследований на молекулярном уровне расширяют возможности лечения и профилактики многих тяжелых заболеваний.

Гибель эритроцитов

Красные клетки крови образуются непрерывно в течение всей жизни человека в костном мозге грудины, костей таза и в длинных трубчатых костях рук и ног. Процесс созревания эритроцитов хорошо изучен. Его продолжительность — 3-4 суток. За это время сравнительно крупные костномозговые клетки с большим ядром, почти не содержащие гемоглобина, размножаются путем ряда последовательных делений. Постепенно утрачивая ядро, они уменьшаются в размерах, в них синтезируется гемоглобин, и они превращаются в эритроциты.

Но в процессе своей жизнедеятельности эритроциты «изнашиваются». Они живут не более 100—120 дней, а затем разрушаются и удаляются из крови клетками селезенки и печени. Каждые сутки человек теряет в среднем 115 миллионов эритроцитов в минуту. На смену им в таком же темпе костный мозг вырабатывает новые.

Клетки красной крови, открытые впервые Левенгуком, обладают многими замечательными свойствами. Об одном из них нельзя умолчать. В эритроцитах были открыты факторы, определяющие групповые свойства крови.

Группы крови

Основных групп крови четыре. Оказалось, что красные клетки людей разных групп крови отличаются присутствием или отсутствием в этих клетках особых белков — агглютиногенов (антигенов), обозначаемых латинскими буквами А и В.

У одних антигены А и В отсутствуют (1 группа, «универсальный» донор), эритроциты других содержат только антиген А (II группа), у третьих — только антиген В (III группа), а у четвертых — и А и В (IV группа, «универсальный» реципиент).

Таким образом, кровь не всех групп совместима. И если перелить человеку кровь несовместимой группы, наступит тяжелое осложнение — склеивание (агглютинация) эритроцитов, а затем и их разрушение (гемолиз).

Идеально совместимой для реципиента (человека, которому производят переливание) является кровь той же группы. Но при необходимости можно использовать и кровь «универсального» донора. «Универсальному» реципиенту практически можно переливать кровь любой группы.

Переливание, хранение крови

Переливание крови стало возможным благодаря открытию ее групповых свойств. Миллионы доноров без всякого вреда для своего здоровья регулярно сдают кровь. Надежно упакованная и сохраняемая в специальных флаконах, она поступает во все лечебные учреждения нашей страны.

Успешно была решена проблема консервации и длительного хранения крови, научились заготавливать и применять плазму и сыворотку. Они удобны, так как при их переливании не нужно учитывать совместимость групп. Ученые нашли возможность сохранять в особых условиях и эритроциты, годами не теряющие своих драгоценных свойств.

Переливание крови — это гуманное и могучее средство восстановления здоровья человека — получило очень широкое распространение. Кровь доноров несет спасение людям.

Триста лет назад А. Левенгук сделал первый шаг в изучении крови, которую еще в глубокой древности считали символом жизни. На протяжении последующих веков ученые всего мира отдали много сил и энергии для того, чтобы дать в руки врачам животворное лекарство — донорскую кровь.

Читайте также: