Металлы в твердом состоянии

Обновлено: 29.05.2024

В технике под металлами понимают вещества, обладающие комплексов металлических свойств: характерным металлическим блеском, высокой электропроводностью, хорошей теплопроводностью, высокой пластичностью.

Кристаллические решетки. Все вещества в твердом состоянии могут иметь кристаллическое или аморфное строение. В аморфном веществе атомы расположены хаотично, а в кристаллическом — в строго определенном порядке. Все металлы в твердом состоянии имеют кристаллическое строение.

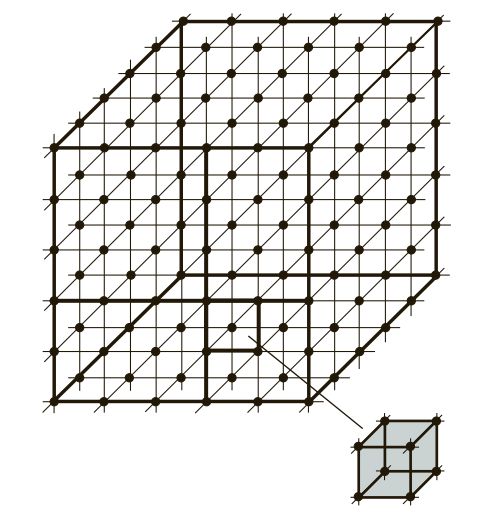

Для описания кристаллической структуры металлов пользуются понятием кристаллической решетки. Кристаллическая решетка — это воображаемая пространственная сетка, в узлах которой расположены атомы. Наименьшая часть кристаллической решетки, определяющая структуру металла, называется элементарной кристаллической ячейкой,

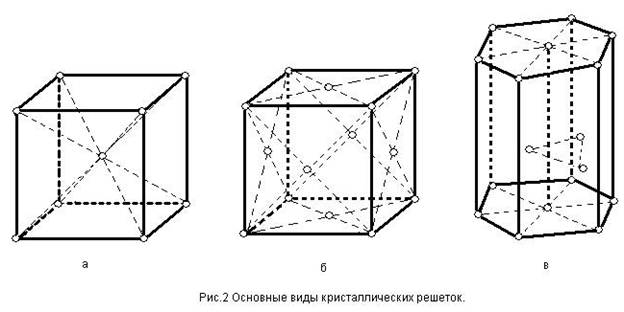

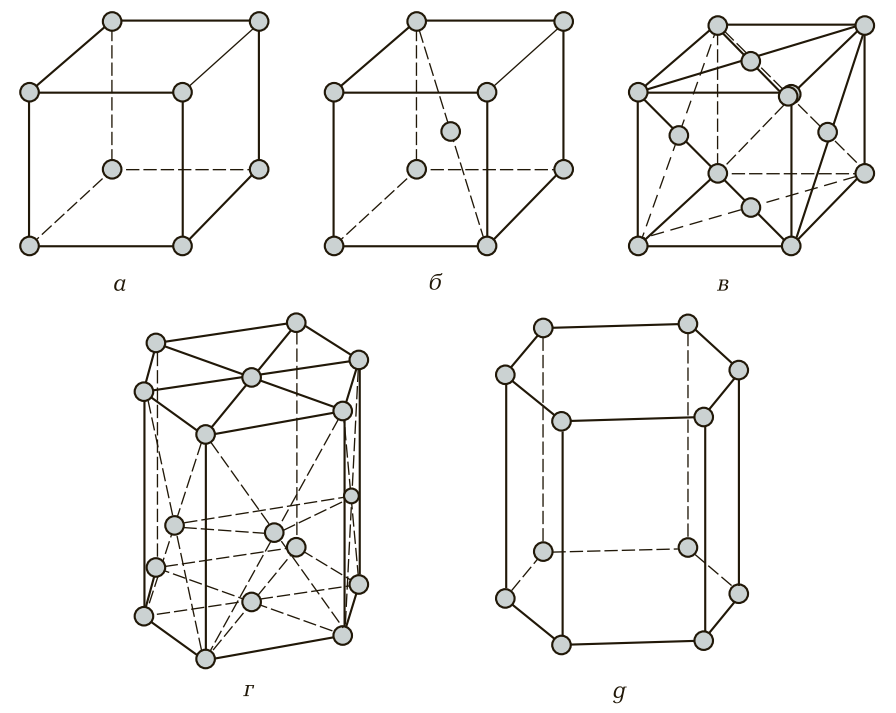

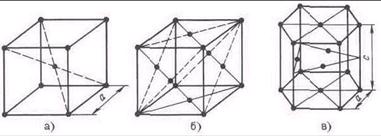

На рис. 2 изображены элементарные ячейки для наиболее распространенных кристаллических решеток. В кубической объемно-центрированной решетке (рис. 2, а) атомы расположены в ушах ячейки и один атом в центре куба.

Такую решетку имеют хром, вольфрам, молибден и др. В кубической гранецентрированной решетке (рис. 2, б) атомы расположены в вершинах куба и в центре каждой грани. Эту решетку имеют алюминий, медь, никель и другие металлы. В гексагональной плотноупакованной решетке (рис. 2, в) атомы расположены в вершинах и центрах оснований шестигранной призмы и три атома в середине призмы. Такой тип решетки имеют магний, цинк и некоторые другие металлы.

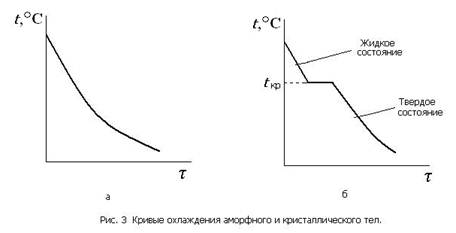

Кристаллизация металлов. Процесс образования в металлах кристаллической решетки называется кристаллизацией. Для изучения процесса кристаллизации строят кривые охлаждения металлов, которые показывают изменение температуры (t) во времени (τ). На рис. 3 приведены кривые охлаждения аморфного и кристаллического веществ. Затвердевание аморфного вещества (рис. 3, а) происходит постепенно, без резко выраженной границы между жидким и твердым состоянием- На кривой охлаждения кристаллического вещества (рис. 3, б) имеется горизонтальный участок с температурой tкр, называемой температурой кристаллизации. Наличие этого участка говорит о том, что процесс сопровождается выделением скрытой теплоты кристаллизации. Длина горизонтального участка — это время кристаллизации.

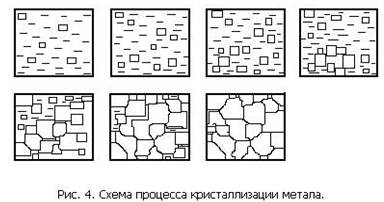

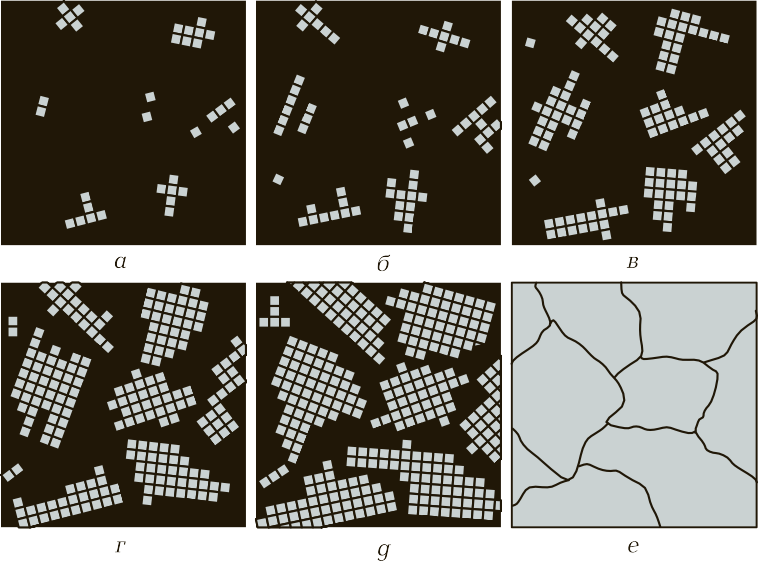

Кристаллизация металла происходит постепенно. Она объединяет два процесса, происходящих одновременно: возникновение центров кристаллизации и рост кристаллов. В процессе кристаллизации когда растущий кристалл окружен жидкостью, он имеет правильную геометрическую форму. При столкновении растущих кристаллов их правильная форма нарушается (рис. 4). После окончания кристаллизации образуются кристаллы неправильной

формы, которые называются зернами или кристаллитами. Внутри каждого зерна имеется определенная ориентация кристаллической решетки, отличающаяся от ориентации решеток соседних зерен.

Полиморфизм. Некоторые металлы в зависимости от температуры могут существовать в различных кристаллических формах. Это явление называется полиморфизм или аллотропия, а различные кристаллические формы одного вещества называются полиморфными модификациями. Процесс перехода от одной кристаллической формы к другой называется полиморфным превращением. Полиморфные превращения протекают при определенной температуре.

Полиморфные модификации обозначают строчными греческими буквами α, β, γ, δ и т. д., причем α соответствует модификации, существующей при наиболее низкой температуре. Полиморфизм характерен для железа, олова, кобальта, марганца, титана и некоторых других металлов.

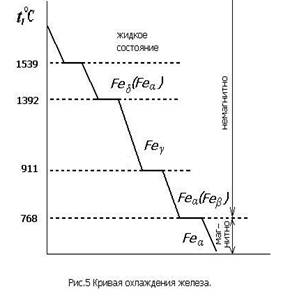

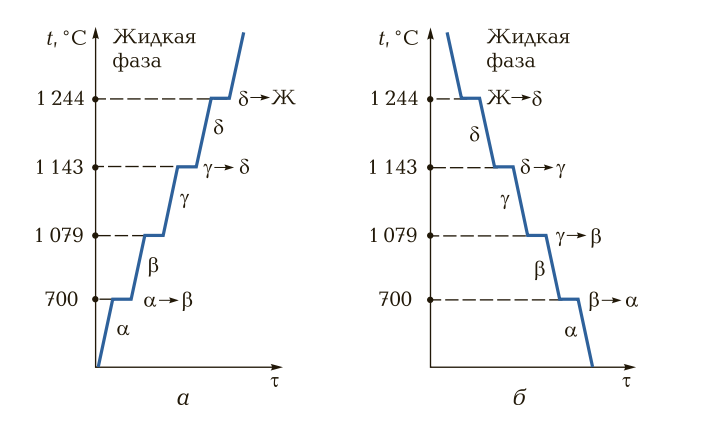

Важное значение имеет полиморфизм железа. На рис. 5 изображена кривая охлаждения железа.

Полиморфные превращения характеризуются горизонтальными участками на кривой охлаждения, так как при них происходит полная перекристаллизация металла. До 911°С устойчиво Feα, имеющее кубическую объемноцептрированную решетку. В интервале 911…1392 °С существует Feγ с кубической гранецентрированной кристаллической решеткой.

При 1392…1539 °С вновь устойчиво Feα. Часто высокотемпературную модификацию Feα обозначают Feδ. Остановка на кривой охлаждения при 768 °С связана не с полиморфным превращением, а с изменением магнитных свойств. До 768 °С железо магнитно, а выше — немагнитно.

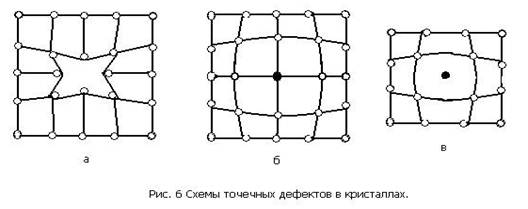

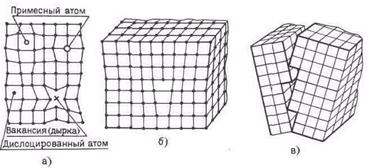

Дефекты кристаллического строения. Реальный металлический кристалл всегда имеет дефекты кристаллического строения. Они подразделяются на точечные, линейные и поверхностные (рис. 6).

Точечные дефекты малы во всех трех измерениях. К точечным дефектам относятся вакансии, представляющие собой узлы кристаллической решетки в которых отсутствуют атомы (рис. 6, а), а также замещенные атомы примеси (рис. 6, б) и внедренные атомы (рис. 6, в) которые могут быть как примесными, так и атомами основного металла.

Точечные дефекты вызывают местные искажения кристаллической решетки, которые затухают достаточно быстро по мере удаления от дефекта.

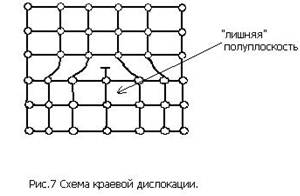

Линейные дефекты имеют малые размеры в двух измерениях и большую протяженность в третьем. Эти дефекты называют дислокациями. Краевая дислокация (рис. 7) представляет собой искажение кристаллической решетки, вызванное наличием «лишней» атомной полуплоскости.

Поверхностные дефекты малы только в одном измерении. К ним относятся, например, границы между отдельными зернами или группами зерен.

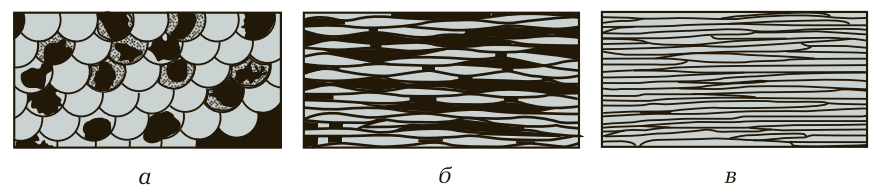

Наклеп и рекристаллизация. При пластической деформации изменяется не только форма и размеры металла, но также его внутреннее строение и механические свойства. Зерна разворачиваются, деформируются и сплющиваются, вытягиваясь в направлении деформации. Образуется волокнистая структура. При этом прочность и твердость металла повышаются, а пластичность и вязкость снижаются. Явление упрочнения металла при пластической деформации называется наклепом.

Волокнистое строение и наклеп могут быть устранены при нагреве металла. Частичное снятие наклепа происходит уже при небольшом нагреве (до 300…400 °С для железа). Но волокнистая структура при этом сохраняется. При нагреве до более высокой температуры в металле происходит образование новых равноосных зерен. Этот процесс называется рекристаллизацией. Наклеп при этом снимается полностью.

Температура, при которой начинается процесс рекристаллизации называется температурой рекристаллизации. Абсолютная температура рекристаллизации Тp связана с абсолютной температурой плавления простой зависимостью:

где а — коэффициент, зависящий от состава и структуры металла. Для особо чистых металлов а = 0,2, для металлов технической чистоты а = 0,3…0,4, для сплавов а = 0,5…0,6.

Если деформирование металла происходит при температуре, которая выше температуры рекристаллизации, то наклеп после деформации не возникает. Такая деформация называется горячей. При горячей деформации идут одновременно процессы упрочнения и рекристаллизации. Деформация, которая происходит ниже температуры рекристаллизации называется холодной.

Что такое металлы и их строение

Определение металлов можно дать с позиций химии, физики и техники.

В химии металлы — это химические элементы, находящиеся в левой части периодической системы элементов Д. И. Менделеева, которые обладают особым механизмом взаимодействия валентных электронов (ионов) с ядром как в самих металлах, так и при вступлении в химические реакции с другими элементами, в том числе с металлами.

Физика характеризует металлы как твердые тела, обладающие цветом, блеском, способностью к плавкости (расплавлению) и затвердеванию (кристаллизации), тепло- и электропроводностью, магнитными и другими свойствами.

В технике металлы — это конструкционные материалы, обладающие высокой обрабатываемостью (ковкостью, штампуемостью, обрабатываемостью резанием, паяемостью, свариваемостью и др.), прочностью, твердостью, ударной вязкостью и рядом других ценных свойств, благодаря которым они находят широкое применение.

Русский ученый М. В. Ломоносов (1711 — 1765), исследуя металлы и неметаллы в своем труде «Первые основания металлургии или рудных дел», дал металлам определение: «Металлом называется светлое тело, которое ковать можно. Таких тел находим только шесть: золото, серебро, медь, олово, железо и свинец». Это определение М. В. Ломоносов дал в 1773 г., когда известны были только шесть металлов.

Из металлов, добываемых из недр земли, получают большую группу конструкционных материалов, применяемых в различных отраслях промышленности. В природе одни металлы встречаются в чистом, самородном виде, другие — в виде оксидов (соединений металла с кислородом), нитридов и сульфидов, из которых состоят различные руды этих металлов.

Самыми распространенными металлами, применяемыми в качестве конструкционных материалов, являются железо, алюминий, медь и сплавы на основе этих металлов.

К металлам относятся более 80 элементов периодической системы Менделеева. Все эти металлы подразделяются на две большие группы: черные металлы и цветные металлы.

Характерными признаками черных металлов являются темно-серый цвет, блеск, высокие плотность и температура плавления, твердость, прочность, вязкость и полиморфизм (аллотропия). По физикохимическим свойствам черные металлы подразделяют на пять групп:

- железистые (железо, кобальт, никель, марганец);

- тугоплавкие (вольфрам, рений, тантал, молибден, ниобий, ванадий, хром, титан и др.);

- урановые — актиниды (уран, торий, плутоний и др.);

- редкоземельные — лантаниды (лантан, церий, иттрий, скандий и др.);

- щелочно-земельные (литий, натрий, калий, кальций и др.).

Из этих пяти групп черных металлов особенно широкое применение в промышленном производстве находят железистые и тугоплавкие металлы.

Железистые металлы, кроме марганца, называют еще ферромагнетиками. Ферромагнетики способны намагничиваться и притягивать металлы своей группы.

К тугоплавким относятся металлы, которые имеют температуру плавления выше температуры плавления железа (1 539 °С): титан — 1 667 °С, ванадий — 1 902 °С, хром — 1 903 °С, молибден — 2 615 °С, ниобий — 2 460 °С, тантал — 2 980 °С, вольфрам — 3 410 °С. Тугоплавкие металлы в основном применяются как легирующие элементы в производстве жаропрочных, жаростойких, теплостойких и специальных сплавов, в том числе твердых сплавов и высоколегированных сталей.

2. Строение металлов

Атомно-кристаллическая структура металлов. Как известно, все вещества состоят из атомов, в том числе и металлы. Каждый металл (химический элемент) может находиться в газообразном, жидком или твердом агрегатных состояниях. Каждое агрегатное состояние будет иметь свои особенности, отличные друг от друга. В газообразном металле расстояние между атомами велико, силы взаимодействия малы и атомы хаотично перемещаются в пространстве; газ стремится к расширению в сторону большего объема. При понижении температуры и давления вещество переходит в жидкое состояние. Свойства жидкого вещества резко отличаются от свойств газообразного. В жидком металле атомы сохраняют лишь так называемый ближний порядок атомов, т. е. в объеме расположено небольшое количество атомов, а не атомы всего объема. При понижении температуры жидкий металл переходит в твердое состояние, которое имеет строгую закономерность расположения атомов.

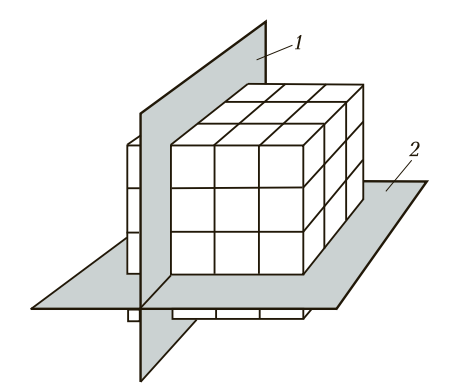

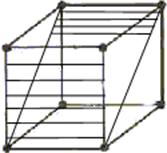

Если условно провести вертикальные и горизонтальные линии связи через центры атомов, можно увидеть, что у металлов в твердом состоянии атомы расположены в строго определенном порядке и представляют собой множество раз повторяющиеся элементарные геометрические фигуры — параллелепипеды (рис. 1). Наименьшую геометрическую фигуру называют элементарной ячейкой. Элементарные ячейки, расположенные на горизонтальных и вертикальных кристаллографических плоскостях (рис. 2), образуют пространственную кристаллическую решетку.

Рис. 1. Схема расположения элементарных геометрических ячеек в атомных решетках металлов и сплавов

Рис. 2. Расположение кристаллографических плоскостей: 1 и 2 — соответственно горизонтальная и вертикальная кристаллографические плоскости

Элементарные кристаллические решетки характеризуют следующие основные параметры: расстояние между атомами по осям координат (по линиям связи), углы между линиями связи, координационное число — число атомов, находящихся на наиболее близком и равном расстоянии от любого атома в решетке. Форму элементарной ячейки рассматривают по кристаллографическим плоскостям в трех измерениях.

Таким образом, любой металл можно представить не как однородную цельную массу, а как массу, сложенную из множества элементарных ячеек. Блок элементарных атомных кристаллических ячеек образует атомно-кристаллическую ячейку (решетку). Если выделить эту элементарную ячейку, то в зависимости от металла получим следующие типы кристаллических ячеек (рис. 3): куб (К), объемно-центрированный куб (ОЦК), гранецентрированный куб (ГЦК), гексагональная плотноупакованная ячейка (ГПУ), гексагональная простая ячейка (Г) и др.

Простая кубическая ячейка (рис. 3, а) характерна для неметаллов, которые обладают наибольшими плотностью и удельным весом, и имеет восемь атомов, которые расположены в каждой вершине куба.

Объемно-центрированная кубическая ячейка (рис. 3, б ) состоит из восьми атомов, которые расположены по одному атому в каждой вершине куба, и одного, находящегося в центре куба на равных расстояниях от его граней. Эту форму атомной кристаллической ячейки имеют железо модификации Fe-α, ванадий, вольфрам, молибден, тантал и хром, т. е. в основном черные металлы.

Гранецентрированная кубическая ячейка (рис. 3, в) имеет 14 атомов — по одному атому в каждой вершине куба (восемь атомов) и по одному атому в центре каждой грани (шесть атомов). Гранецентрированную кубическую ячейку имеют алюминий, железо модификации Fe-γ, золото, кобальт, медь, никель, платина и серебро, в основном это цветные металлы и часть черных металлов.

Гексагональная плотноупакованная ячейка (рис. 3, г) состоит из 17 атомов. Форма геометрического тела, которую образуют эти атомы, является шестигранной призмой. При этом по шесть атомов расположены в каждой вершине верхнего и нижнего оснований, по одному атому в центре этих оснований и три атома в центре одной их трех граней (через грань). Гексагональную плотноупакованную ячейку имеют бериллий, кадмий, магний, ванадий, тантал.

Простая гексагональная ячейка (рис. 3, д) состоит из 12 атомов, которые расположены в вершинах верхнего и нижнего оснований шестигранной призмы. Такую кристаллическую ячейку имеют ртуть и цинк.

Рис. 3. Геометрические формы элементарных кристаллических ячеек: а — куб; б — объемно-центрированный куб; в — гранецентрированный куб; г — гексагональная плотноупакованная ячейка; д — гексагональная простая ячейка

Связь между атомами в кристаллической решетке и между решетками осуществляется за счет так называемой металлической связи. От прочности этой связи зависят прочность и твердость металлов. Чем выше эта связь, тем бо´льшую прочность и твердость имеют металлы. Механизм связи между атомами в решетке и между решетками имеет сложную физико-химическую природу.

В практике идеальное расположение кристаллических решеток обычно не наблюдается. Кристаллы, образуемые кристаллическими решетками, имеют искаженную геометрическую форму и различную величину.

Анизотропия металлов. Анизотропия (от гр. anisos — неравный и tropos — направление) — неодинаковость физических свойств среды (тела) в различных направлениях. Анизотропия предполагает зависимость свойств металлов от направления по плоскостям атомно-кристаллических решеток. Чем больше в плоскости атомов, тем выше свойства металлов. В горизонтальных плоскостях в любой форме атомно-кристаллических решеток больше, чем в вертикальных плоскостях. Следовательно, прочность металлов, испытанная в горизонтальном направлении, выше, чем в вертикальном. Анизотропия проявляется в процессе обработки конструкционных материалов давлением (проката, волочения, штамповки и других технологических способов получения заготовок и изделий).

На рис. 2 кристаллографические плоскости совпадают с линиями связи, проходящими через атомы металла. Форма элементарной кристаллической ячейки, расстояние между атомами и прочность металлической связи определяют физические, механические и технологические свойства металлов. Если исследуемый металл рассматривать по трем кристаллографическими плоскостям, по линиям связи между атомами, то можно заметить, что свойства по этим трем измерениям будут различны. Число атомов в этих плоскостях неодинаково. Металлическая связь между горизонтально и вертикально расположенными атомами также неодинакова. Это, в свою очередь, приводит к различной прочности металлов в продольном и поперечном направлениях. Например, предел прочности меди в продольном направлении будет в 2 раза больше, чем в поперечном.

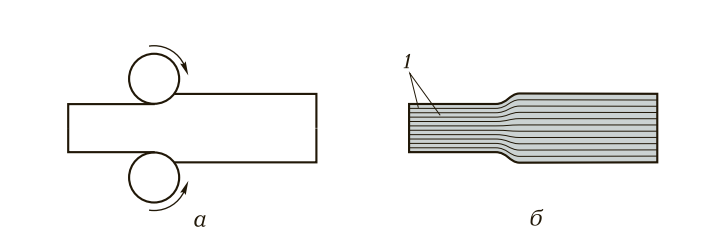

Все металлы анизотропны, так как они состоят из кристаллов. Кристаллическое строение металлов обусловливает пластическую деформацию, т. е. изменение внешней формы и размеров под действием нагрузок без разрушения. Способность металлов и сплавов пластически деформироваться положена в основу их обработки давлением (прокатка, волочение, ковка, штамповка и прессование). При обработке давлением, например прокатке (рис. 4, а), происходит перемещение одного слоя атомных решеток по другому по кристаллографическим плоскостям (рис. 4, б).

Рис. 4. Схема деформации металлов и сплавов (прокатка): а — деформация; б — скольжение металлов по кристаллографическим плоскостям в процессе деформации; 1 — кристаллографические плоскости

В процессе деформации металла при прокатке происходит не только изменение поперечных и продольных размеров заготовок, но и изменение микроструктуры металла.

Зерна под действием давления прокатных валков искажаются, приобретая продолговатую или пластинчатую форму, а затем преобразуются в волокна. Изменение микроструктуры металла в процессе деформации условно показано на рис. 5.

Процесс кристаллизации. Рассмотрим, как происходит образование кристаллов у чистых металлов. Установлено, что процесс кристаллизации металлов из жидкого состояния в твердое идет в две стадии:

- образование центров кристаллизации;

- рост кристаллов вокруг этих центров (рис. 6).

Рис. 5. Изменение микроструктуры металла в процессе деформации: а — микроструктура металла до деформации; б — микроструктура металла после первой операции деформации; в — микроструктура металла после окончательной деформации

Рис. 6. Процесс кристаллизации металлов и сплавов: а — е — последовательные этапы процесса

Далее вновь появляются новые центры, и происходит рост твердой фазы вокруг первичных и вторичных центров. Процесс происходит до того момента, пока образованные таким образом кристаллы не будут соприкасаться друг с другом и не будет наличия жидкой фазы металла (см. рис. 6, г — е). Когда образование кристалла идет в жидкой фазе (в расплавленном металле), он будет иметь правильную форму, т. е. состоять из определенных геометрических фигур правильной формы. Когда кристаллы начинают соприкасаться друг с другом, а процесс затвердевания еще не закончен, тогда происходят искажения формы зерен. В практике замечено, что когда идет быстрое охлаждение, образуются мелкие зерна — мелкозернистая структура. При медленном охлаждении появление новых центров кристаллизации замедляется, но происходит рост зерна вокруг первичных центров кристаллизации. В этом случае металл будет иметь крупнозернистую структуру.

Процесс образования кристаллов в жидком состоянии и перехода металла в твердое состояние называется первичной кристаллизацией. Величина и форма зерна влияет на механические свойства металлов. Чем зерна мельче и чем правильнее их форма, тем большую твердость и прочность будет иметь металл. Чем зерна больше и чем искаженнее их форма, тем ниже твердость и прочность металла.

Аллотропия металлов. Такие металлы, как железо, кобальт, никель и др., обладают способностью изменять кристаллическую решетку при нагревании в твердом состоянии. Процесс изменения кристаллических решеток в твердом состоянии называется вторичной кристаллизацией, или аллотропией, а состояние вещества (металла) при наличии нескольких кристаллических решеток при изменении параметров (давления, температуры) — аллотропическими модификациями, или полиморфизмом. Такие металлы, как железо, молибден, вольфрам, литий в твердом состоянии при нормальной температуре имеют объемно-центрированную кубическую ячейку; алюминий, медь, серебро в твердом состоянии при нормальной температуре имеют форму гранецентрированной кубической ячейки.

На рис. 7 представлены кривые нагрева и охлаждения металла (на примере марганца). Аллотропные состояния (модификации), имеющие те или иные кубические ячейки, обозначаются греческими буквами. Первоначальное аллотропное состояние при нормальной температуре обозначается буквой α, при дальнейших повышении температуры и перекристаллизации металла — буквами β, γ, δ и т. д. При охлаждении металлов и сплавов процесс аллотропного превращения происходит в обратном порядке, как правило при тех же температурах.

Рис. 7. Кривые нагрева (а) и охлаждения (б) марганца: t — температура; τ — время

1. Общая характеристика элементов металлов

Из \(118\) известных на данный момент химических элементов \(96\) образуют простые вещества с металлическими свойствами, поэтому их называют металлическими элементами .

Металлические химические элементы в природе могут встречаться как в виде простых веществ, так и в виде соединений. То, в каком виде встречаются металлические элементы в природе, зависит от химической активности образуемых ими металлов.

Металлические элементы, образующие химически активные металлы ( Li–Mg ), в природе чаще всего встречаются в виде солей (хлоридов, фторидов, сульфатов, фосфатов и других).

Соли, образуемые этими металлами, являются главной составной частью распространённых в земной коре минералов и горных пород.

В растворённом виде соли натрия, кальция и магния содержатся в природных водах. Кроме того, соли активных металлов — важная составная часть живых организмов. Например, фосфат кальция Ca 3 ( P O 4 ) 2 является главной минеральной составной частью костной ткани.

Металлические химические элементы, образующие металлы средней активности ( Al–Pb ), в природе чаще всего встречаются в виде оксидов и сульфидов.

Металлические элементы, образующие химически неактивные металлы ( Cu–Au ), в природе чаще всего встречаются в виде простых веществ.

|  |  |

| Рис. \(7\). Самородное золото Au | Рис. \(8\). Самородное серебро Ag | Рис. \(9\). Самородная платина Pt |

Исключение составляют медь и ртуть, которые в природе встречаются также в виде химических соединений.

В Периодической системе химических элементов металлы занимают левый нижний угол и находятся в главных (А) и побочных (Б) группах.

Рис. \(13\). Положение металлов в Периодической системе. Знаки металлических химических элементов расположены ниже ломаной линии B — Si — As — Te

В электронной оболочке атомов металлов на внешнем энергетическом уровне, как правило, содержится от \(1\) до \(3\) электронов. Исключение составляют только металлы \(IV\)А, \(V\)А и \(VI\)А группы, у которых на наружном энергетическом уровне находятся соответственно четыре, пять или шесть электронов.

В атомах металлов главных подгрупп валентные электроны располагаются на внешнем энергетическом уровне, а у металлов побочных подгрупп — ещё и на предвнешнем энергетическом уровне.

Радиусы атомов металлов больше, чем у атомов неметаллов того же периода. В силу отдалённости положительно заряженного ядра атомы металлов слабо удерживают свои валентные электроны.

Рис. \(14\). Характер изменения радиусов атомов химических элементов в периодах и в группах. Радиусы атомов металлов существенно больше, чем радиусы атомов неметаллов, находящихся в том же периоде

Главное отличительное свойство металлов — это их сравнительно невысокая электроотрицательность (ЭО) по сравнению с неметаллами.

Рис. \(15\). Величины относительных электроотрицательностей (ОЭО) некоторых химических элементов (по Л. Полингу). ОЭО металлических химических элементов уступает соответствующей величине неметаллических химических элементов

Атомы металлов, вступая в химические реакции, способны только отдавать электроны, то есть окисляться, следовательно, в ходе превращений могут проявлять себя в качестве восстановителей .

Кристаллическое строение металлов

Все металлы в твердом состоянии имеют кристаллическое строение. Атомы в твердом металле расположены упорядочение и образуют кристаллические решетки (рис. 1).

Рис. 1. Схемы кристаллических решеток: а – объемно-центрированная кубическая; б –гранецентрированная; в – гексагональная плотноупакованная

Кристаллическая решетка представляет собой наименьший объем кристалла, дающий полное представление об атомной структуре металла, и носит название элементарной ячейки.

Для металлов характерны кристаллические решетки трех видов: кубическая объемно-центрированная (ОЦК), в которой атомы расположены по вершинам элементарной ячейки и один в ее центре; кубическая гранецентрированная (ГЦК), в которой атомы расположены по вершинам элементарной ячейки и в центрах ее граней; гексагональная плотноупакованная (ГПУ), представляющая собой шестигранную призму, в которой атомы расположены в три слоя.

Свойства материала зависят от вида кристаллическ4ой решетки и параметров, ее характеризующих:

1) межатомное расстояние, измеряется в ангстремах 1А°=10 -8 см

2) плотность упаковки (базис решетки – число частиц, приходящихся на одну элементарную ячейку). Кубическая простая – Б1, ОЦК – Б2, ГЦК – Б4, ГПУ – Б6.

3) координационное число (КЧ) – максимальное количество атомов равноудаленных и находящихся на ближайшем расстоянии от атома, взятоого за точку отсчета. Кубическая простая – КЧ=6, ОЦК – КЧ=8, ГЦК – КЧ=12, ГПУ – КЧ=12.

Свойства материала, определенные в направлении передней плоскости и диагональной плоскости, отличаются – это явление называется анизотропия, т. е. неравномерность свойств в различных направлениях. Этим свойством обладают все металлические материалы. Аморфные тела обладают свойством изотропии, т.е. имеют одинаковые свойства во всех направлениях.

Кристаллические решетки могут иметь различные структурные несовершенства, существенно изменяющие свойства материала. Реальный единичный кристалл всегда имеет свободную (наружную) поверхность, на которой уже вследствие поверхностного натяжения решетка искажена.

Дефекты внутреннего строения подразделяют на точечные, линейные и плоскостные.

К точечным дефектам относятся вакансии (когда отдельные узлы кристаллической решетки не заняты атомами); дислоцированные атомы (если отдельные атомы оказываются в междоузлиях) или примесные атомы, количество которых даже в чистых металлах весьма велико. Около таких дефектов решетка будет упруго искаженной на расстоянии одного-двух периодов (рис. 2, а).

Рис. 2. Дефекты кристаллической решетки: а - точечные; б - линейные; в - плоскостные

Линейные дефекты малы в двух измерениях и достаточно велики в третьем. К таким дефектам относятся смещение атомных плоскостей или дислокации и цепочки вакансий (рис. 2,б). Важнейшим свойством таких дефектов являются их подвижность внутри кристалла и активное взаимодействие между собой и с другими дефектами.

Изменение кристаллической решетки материала возможно под воздействием внешних факторов, а именно температуры и давления. Некоторые металлы в твердом состоянии в различных температурных интервалах приобретают разные кристаллические решетки, что всегда приводит к изменению их физико-химических свойств.

Существование одного и того же металла в нескольких кристаллических формах носит название полиморфизма. Температура, при которой происходит изменение кристаллической решетки – называется температурой полиморфного превращения. На этом явлении основаны все процессы термической обработки. Полиморфные модификации обозначают греческими буквами (a, b, g и другими, которые в виде индекса добавляют к символу элемента).

ТОП-20 самых твердых металлов в мире

Всего в мире насчитывается 94 вида металлов, различающихся по пластичности, ковкости, электропроводности, прочности. Ниже мы представим «двадцатку» самых твердых и перечислим их уникальные особенности.

Иридий

Это самый твердый металл на планете. Он почти не поддается обработке, но это не мешает его использованию в разных сферах промышленности. Из иридия делают комплектующие к ракетам и автомобильные детали. Его открыл в начале девятнадцатого века английский химик. Самый твердый в природе металл имеет следующие характеристики:

- температура плавления — 2 466 градусов;

- бело-серебристый окрас;

- температура кипения — 4 428 градусов.

В природе встречается мало иридия. Ученые предполагают, что его залежи располагаются ближе к ядру Земли.

Рутений

Металл серебристого оттенка, открытый русским химиком в 1844 году, полностью инертен. Он относится к платиновой группе и является самым редким на земле. Ученые установили, что всего в мире не более пяти тысяч тонн рутения. В году удается добывать до 18 тонн. Из-за сравнительно большой цены рутений почти не применяют в промышленности, но его выбирают:

- для каталитических реакций;

- защиты титана от коррозии;

- создания устойчивого сплава с платиной.

Высокопрочный тугоплавкий металл позволяет образовывать сложные химические соединения. Он придает золоту черный оттенок и применяется в аэрокосмической сфере.

Тантал

Открыт химиком из Швеции в 1804 году. Но выделить в чистом виде его смогли лишь через 120 лет и в Германии. Залежи редкого металла можно найти на западе Австралии. Сплавы с танталом не боятся попадания в агрессивную среду. Материал используют в авиакосмической и электронной промышленности, для создания атомной энергии, в составе медицинских протезов. Его считают самым плотным в мире — гарантировано высочайшее сопротивление коррозии.

Хром

Самый твердый и блестящий металл, который не боится кислотно-щелочного влияния, имеет голубоватый оттенок. Залежи хрома можно найти в Казахстане, Африке, на территории РФ. Открыт он был в России в 1763 году на Северном Урале.

Хром имеет высокую температуру плавления — до 1 856 градусов. Его добывают из кимберлита. По распространенности на планете занимает 22 позицию. На производство металлических сплавов приходится до 85 % запасов хрома. Используют его и в машиностроении, при проведении научных исследований, в синтезе искусственных рубинов.

Бериллий

Твердый металл, открытый французскими химиком в 1798 году, имеет серебристо-белый оттенок. Бериллий — высокотоксичный, может спровоцировать аллергические реакции. К нему нельзя приближаться без средств защиты. Но зато металл подходит для упрочнения стали — достаточно добавить 0,5 %, чтобы изделия выдерживали температуру красного каления. Бериллий выбирают для создания огнеупорных материалов, реактивного топлива. Из него создают экраны для аэрокосмической промышленности.

Осмий

Этот тугоплавкий и твердый металл был открыт в Великобритании в 1803 году. Он включен в платиновую группу и не боится агрессивного воздействия. Осмий используется в медицине при производстве кардиостимуляторов, легочных клапанов, в военном деле и химической промышленности. Это самый тяжелый и твердый металл в таблице Менделеева. Он плохо поддается обработке.

Рений

Один из самых редких тугоплавких металлов высокой прочности на планете. Его открыли в 1925 году химики из Германии, но первое предположение о существовании этого элемента высказывал еще Д.И. Менделеев в конце девятнадцатого века. Количество ежегодной добычи металла сейчас достигает сорока тонн. Его используют для производства катализаторов, самоочищающихся электрических контактов. Температура плавления достигает 2 000 градусов Цельсия. Металл находит применение в авиационных и ракетных двигателях.

Вольфрам

Серебристо-серый цвет и высокая тугоплавкость этого металла определяют сферы его применения. Вольфрам был открыт в 1781 году шведским химиком. Его используют для изготовления элементов накаливания, хирургических инструментов, контейнеров для хранения радиоактивных материалов. Этот металл плавится при температуре до 3422 градусов Цельсия. Способность сохранять эксплуатационные свойства при экстремально высоких температурах сделала вольфрам востребованным в военной промышленности.

Уран

Один из наиболее твердых металлов в мире был открыт в 1840 году, но о его высоких радиоактивных свойствах узнали только через 56 лет. Французский химик Беккерель потратил годы на исследование уранового излучения.

Залежи этого элемента в природе очень велики. Урановую руду активно добывают в Казахстане, Австралии, разных регионах России. Запасы радиоактивного элемента природного происхождения распространены в земной коре.

Титан

Это самый легкий и твердый металл из всех в мире. Титан удалось получить лишь в 1825 году шведским химиком. Его отличают серебристо-белый оттенок, высокая стойкость к механическим и коррозийным воздействиям. К другим свойствам относятся:

- температура плавления — до 1 668 градусов Цельсия;

- низкая электропроводность;

- высокая прочность на разрыв.

Титан выступает в роли легирующего элемента во многих сплавах, применяется в судостроительной отрасли и аэрокосмической промышленности, в медицине и машиностроении. Он содержится в виде оксидов в большей части магматических пород.

Родий

В ТОП самых твердых металлов входит и родий — самый дорогой из платиновой группы. Он имеет голубовато-серебристый оттенок. Родий — благородный металл с холодным, аристократическим блеском. Он содержится в никелевых и платиновых рудах, распространен в Южной Америке.

До 81 % всех запасов направляют на изготовление каталитических фильтров-нейтрализаторов. Родий устойчив кфизическому воздействию. Механическая обработка возможна только при нагревании до 810-900 градусов Цельсия. Серная кислота и раскаленная царская водка не способны растворить этот металл. Родий легко сплавляется с другими платиноидами.

Палладий

Благородный металл серебристого цвета из платиновой группы. Крупнейшие месторождения находятся в Норильске (Россия), на Аляске, в Австралии, Африке и Канаде.

Палладий используют для производства искусственных волокон, постоянных магнитов, электрических контактов в приборах. Это ковкий, тягучий металл, который не тускнеет на воздухе. Редкий элемент был открыт английским химиком в 1803 году — его обнаружили в самородной платине. Температура плавления составляет 1 554 градуса Цельсия.

Железо

Уникальный ковкий металл, составляющий большую часть ядра нашей планеты. Это наиболее распространенный элемент земной коры. Железо в чистом виде — довольно пластичный металл серебристо-серого цвета, который используется в разных направлениях промышленности. Он имеет малую стоимость. К характеристикам относятся:

- плотность — 7,84 г/см3;

- температура кипения — 2 862 градуса Цельсия;

- температура плавления — 1 538 градусов Цельсия.

Сталь

Высокая твердость сплава железа с углеродом, устойчивость к коррозийному воздействию позволяют использовать разные марки инструментальной стали в промышленности. Это самый твердый металл для ножа, из которого делают сверла и другие части инструментов, механизмы для строительной сферы. Легированная высокоуглеродистая сталь относится к наиболее твердым. Помимо железа и углерода она может включать молибден, марганец, ванадий, хром.

Платина

Редкий драгоценный металл, который встречается в магматических месторождениях. Платина имеет цвет, переходящий от серо-стального к темно-серому. Этот минерал редко встречается в чистом виде, содержит примеси иридия и никеля, палладия. Разведанные запасы составляют около 80 000 тонн и распределяются по ЮАР, США и России.

Платина применяется в качестве катализатора, легирующей добавки для высокопрочных сталей, в ювелирной промышленности, для производства постоянных магнитов, в виде покрытия для деталей СВЧ-техники.

Никель

В природе никель встречается в минералах с высоким содержанием серы или мышьяка. Это переходный элемент, который используется в металлопрокате для производства сталей. На это уходит до 68 % от общего объема добычи. Никель выбирают и для чеканки монет, при разработке аккумуляторных батарей и в гальванике, в музыкальной промышленности, медицине, химических и радиационных технологиях.

Крупные запасы располагаются в Индонезии, на территории России, на Филиппинах. Никель плавится при температуре 1 453 градуса Цельсия. Он был открыт в Швеции в 1751 году.

Бронза

Это сплав меди с оловом, марганцем и другими добавками, включая свинец и фосфор. Его температура плавления варьируется от 930 до 1 140 градусов Цельсия. Бронза — пластичная и твердая. Оттенки варьируются в зависимости от состава. Различают золотистую и серебристую, красную, серую и черную бронзу. Она используется при производстве:

- фурнитуры и элементов декора;

- деталей для механизмов и машин;

- многочисленных фитингов (переходники, муфты, тройники);

- ювелирных изделий.

Медь

Это один из немногих элементов, которые встречаются в природе в пригодной для использования форме. Медь не требует предварительного извлечения из минеральных руд, поэтому она стала пригодной для эксплуатации очень давно. Еще до нашей эры ее использовали с оловом для получения бронзы. Сейчас медь применяется при производстве кровельных материалов, сантехнического оборудования, кабелей и электрических проводов. Этот металл плавится при температуре 1083 градуса Цельсия. Предел его текучести достигает 340 мПа.

Алюминий

Это широко используемый в разных отраслях промышленности и строительства цветной металл. Из него состоит около 8 % всей земной коры. Алюминий используется в аэрокосмической промышленности, при развитии городской инфраструктуры, для производства металлургического оборудования. К его главным характеристикам относятся:

- устойчивость к коррозийному воздействию;

- низкая плотность;

- текучесть — до 120 мПа;

- температура плавления — до 660 градусов.

Золото

Один из самых востребованных в ювелирном деле драгоценных металлов. Исторически сложилось, что золото используется в медицине, электронной промышленности и для изготовления денег. Свыше 10 % всех мировых запасов идет на производство коррозийно-стойких элементов. Геологи уверены, что недра нашей планеты скрывают свыше 80 % золотых запасов. Температура плавления металла — 1064 градуса Цельсия, а его текучесть — до 30 мПа. Золото характеризуется:

- высокой плотностью, тягучестью;

- хорошей полируемостью и отражающей способностью;

- большим удельным весом;

- низким сопротивлением электризации.

Таблица по твёрдости Мооса

Самые твердые металлы по шкале Мооса представлены в таблице по убыванию значений:

Читайте также: