Электронное строение внешнего уровня атома металла

Обновлено: 28.06.2024

Многообразие химических соединений обусловлено различным сочетанием атомов химических элементов в молекулы и немолекулярные вещества. Способность же атома вступать в химические соединения, его химические и физические свойства определяются структурой атома. В связи с этим для химии первостепенное значение имеет внутреннее строение атома и в первую очередь структура его электронной оболочки.

Модели строения атома

В начале XIX века Д. Дальтон возродил атомистическую теорию, опираясь на известные к тому времени основополагающие законы химии (постоянства состава, кратных отношений и эквивалентов). Были проведены первые эксперименты по изучению строения вещества. Однако, несмотря на сделанные открытия (атомы одного и того же элементы обладают одними и теми же свойствами, а атомы других элементов – иными свойствами, введено понятие атомной массы), атом считали неделимым.

После получения экспериментальных доказательств (конец XIX начало XX века) сложности строения атома (фотоэффект, катодные и рентгеновские лучи, радиоактивность) было установлено, что атом состоит из отрицательно и положительно заряженных частиц, которые взаимодействуют между собой.

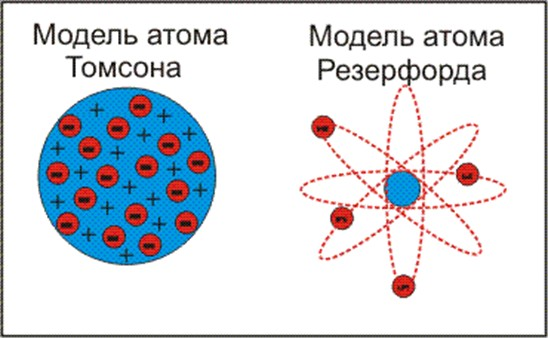

Эти открытия дали толчок к созданию первых моделей строения атома. Одна из перых моделей была предложена Дж. Томсоном (1904) (рис. 1): атом представлялся как «море положительного электричества» с колеблющимися в нем электронами.

После опытов с α-частицами, в 1911г. Резерфорд предложил так называемую планетарную модель строения атома (рис. 1), похожую на строение солнечной системы. Согласно планеетарной модели, в центре атома находится очень маленькое ядро с зарядом Zе, размеры которого приблизительно в 1000000 раз меньше размеров самого атома. Ядро заключает в себе практически всю массу атома и имеет положительный заряд. Вокруг ядра по орбитам движутся электроны, число которых определяется зарядом ядра. Внешняя траектория движения электронов определяет внешние размеры атома. Диаметр атома составляет 10 -8 см, в то время, как диаметр ядра много меньше -10 -12 см.

Рис. 1 Модели строения атома по Томсону и Резерфорду

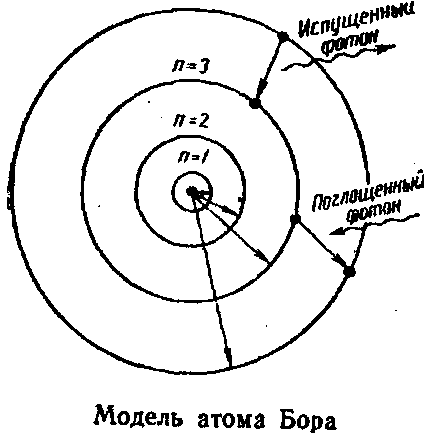

Опыты по изучению атомных спектров показали несовершенство планетарной модели строения атома, поскольку эта модель противоречит линейчатой структуре атомных спектров. На основании модели Резерфорда, учении Энштейна о световых квантах и квантовой теории излучения планка Нильс Бор (1913) сформулировал постулаты, в которых заключается теория строения атома (рис. 2): электрон может вращаться вокруг ядра не по любым, а только по некоторым определенным орбитам (стационарным), двигаясь по такой орбите он не излучает электромагнитной энергии, излучение (поглощение или испускание кванта электромагнитной энергии) происходит при переходе (скачкообразном) электрона с одной орбиты на другую.

Рис. 2. Модель строения атома по Н. Бору

Накопленный экспериментальный материал, характеризующий строение атома, показал, что свойства электронов, а также других микрообъектов не могут быть описаны на основе представлений классической механики. Микрочастицы подчиняются законам квантовой механики, которая стала основой для создания современной модели строения атома.

Главные тезисы квантовой механики:

— энергия испускается и поглощается телами отдельными порциями – квантами, следовательно, энергия частиц изменяется скачкообразно;

— электроны и другие микрочастицы имеют двойственную природу – проявляет свойства и частицы, и волны (корпускулярно-волновой дуализм);

— квантовая механика отрицает наличие определенных орбит у микрочастиц (для движущихся электронов невозможно определить точное положение, т.к. они движутся в пространстве вблизи ядра, можно лишь определить вероятность нахождения электрона в различных частях пространства).

Пространство вблизи ядра, в котором достаточно велика вероятность нахождения электрона (90%), называется орбиталью.

Квантовые числа. Принцип Паули. Правила Клечковского

Состояние электрона в атоме можно описать с помощью четырех квантовых чисел.

n – главное квантовое число. Характеризует общий запас энергии электрона в атоме и номер энергетического уровня. n приобретает целочисленные значения от 1 до ∞. Наименьшей энергией электрон обладает при n=1; с увеличением n – энергия возрастает. Состояние атома, когда его электроны находятся на таких энергетических уровнях, что их суммарная энергия минимальна, называется основным. Состояния с более высокими значениями называются возбужденными. Энергетические уровни обозначаются арабскими цифрами в соответствии со значением n. Электроны можно расположить по семи уровням, поэтому, реально n существует от 1 до 7. Главное квантовое число определяет размеры электронного облака и определяет средний радиус нахождения электрона в атоме.

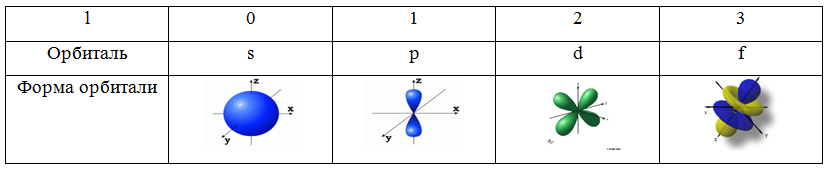

l – орбитальное квантовое число. Характеризует запас энергии электронов в подуровне и форму орбитали (табл. 1). Принимает целочисленные значения от 0 до n-1. l зависит от n. Если n=1,то l=0, что говорит о том, что на 1-м уровне 1-н подуровень.

Таблица 1. Формы орбиталей

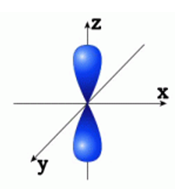

me – магнитное квантовое число. Характеризует ориентацию орбитали в пространстве. Принимает целочисленные значения от –l через 0 до +l. Так, при l=1 (p-орбиталь), me принимает значения -1, 0, 1 и ориентация орбитали может быть различной (рис. 3).

Рис. 3. Одна из возможных ориентаций в пространстве p-орбитали

s – спиновое квантовое число. Характеризует собственное вращение электрона вокруг оси. Принимает значения -1/2(↓) и +1/2 (↑). Два электрона на одной орбитали обладают антипараллельными спинами.

Состояние электронов в атомах определяется принципом Паули: в атоме не может быть двух электронов с одинаковым набором всех квантовых чисел. Последовательность заполнения орбиталей электронами определяется правилами Клечковского: орбитали заполняются электронами в порядке возрастания суммы (n+l) для этих орбиталей, если сумма (n+l) одинакова, то первой заполняется орбиталь с меньшим значением n.

Однако, в атоме обычно присутствуют не один, а несколько электронов и, чтобы учесть их взаимодействие друг с другом используют понятие эффективного заряда ядра – на электрон внешнего уровня действует заряд, меньший заряда ядра, вследствие чего внутренние электроны экранируют внешние.

Основные характеристики атома: атомный радиус (ковалентный, металлический, ван-дер-ваальсов, ионный), сродство к электрону, потенциал ионизации, магнитный момент.

Электронные формулы атомов

Все электроны атома образуют его электронную оболочку. Строение электронной оболочки изображается электронной формулой, которая показывает распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням. Число электронов на подуровне обозначается цифрой, которая записывается справа вверху от буквы, показывающей подуровень. Например, атом водорода имеет один электрон, который расположен на s-подуровне 1-го энергетического уровня: 1s 1 . Электронная формула гелия, содержащего два электрона записывается так: 1s 2 .

5B 1s 2 2s 2 2p 1

У атомов некоторых элементов, наблюдается явление «проскока» электрона с внешнего энергетического уровня на предпоследний. Проскок электрона происходит у атомов меди, хрома, палладия и некоторых других элементов. Например:

24Cr 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1

Связь электронного строения атома с положением элемента в Периодической системе

Номер группы для элементов главных подгрупп равен числу электронов на внешнем энергетическом уровне, такие электроны называют валентными (они участвуют в образовании химической связи). Валентными электронами у элементов побочных подгрупп могут быть электроны внешнего энергетического уровня и d-подуровня предпоследнего уровня. Номер группы элементов побочных подгрупп III-VII групп, а также у Fe, Ru, Os соответствует общему числу электронов на s-подуровне внешнего энергетического уровня и d-подуровне предпоследнего уровня

Задания:

Изобразите электронные формулы атомов фосфора, рубидия и циркония. Укажите валентные электроны.

Ответ:

15P 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 Валентные электроны 3s 2 3p 3

37Rb 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 1 Валентные электроны 5s 1

40Zr 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 2 5s 2 Валентные электроны 4d 2 5s 2

Строение атомов металлов и их особенности

Если провести в Периодической таблице Д.И. Менделеева символическую линию из верхнего левого угла в нижний правый угол, то все элементы, находящиеся ниже этой линии, будут металлами.

Металлы можно охарактеризовать при помощи нескольких свойств, которые будут общими для всех элементов. К таким характеристикам следует отнести высокую электрическую проводимость и теплопроводность, пластичность, благодаря которой металлы можно подвергать ковке, прокатке, штамповке или вытягиванию в проволоку, металлический блеск и непрозрачность.

В зависимости от температуры кипения все металлы подразделяют на тугоплавкие (Tкип> 1000 o С) и легкоплавкие (Tкип< 1000 o С). Примером тугоплавких металлов может быть – Au, Cu, Ni, W, легкоплавких – Hg, K, Al, Zn.

Электронное строение металлов и их особенности

Атомы металлов, также как, и неметаллов состоят из положительно заряженного ядра внутри которого находятся протоны и нейтроны, а по орбитам вокруг него движутся электроны. Однако, по сравнению с неметаллами, атомные радиусы металлов намного больше. Это связано с тем, что валентные электроны атомов металлов (электроны внешнего энергетического уровня) расположены на значительном удалении от ядра и, как следствие, связаны с ним слабее. По этой причине металлы характеризуются низкими потенциалами ионизации и легко отдают электроны (являются восстановителями в ОВР) при образовании химической связи.

Все металлы за исключением ртути представляют собой твердые вещества с атомной кристаллической решеткой. Рассмотрим строение металлов в кристаллическом состоянии. В атомах металлов имеются «свободные» электроны (электронный газ), которые могут перемещаться по кристаллу даже под действием слабых электрических полей, что обусловливает высокую электропроводимость металлов.

Среди металлов присутствуют s-, p-, d- и f-элементы. Так, s- элементы – это металлы I и II групп Периодической системы (ns 1 , ns 2 ), р- элементы – металлы, расположенные в группах III – VI (ns 2 np 1-4 ). Металлы d-элементы имеют большее число валентных электронов по сравнению с металлами s- и p-элементами. Общая электронная конфигурация валентных электронов металлов d-элементов – (n-1)d 1-10 ns 2 . Начиная с 6 периода появляются металлы f-элементы, которые объединены в семейства по 14 элементов (за счет сходных химических свойств) и носят особые названия лантаноидов и актиноидов. Общая электронная конфигурация валентных электронов металлов f-элементов – (n-2)f 1-14 (n-1)d 0-1 ns 2 .

Примеры решения задач

| Задание | При взаимодействии 6,0 г металла с водой выделилось 3,36 л водорода (н.у.). Определите этот металл, если он в своих соединениях двухвалентен. |

| Решение | Запишем уравнение реакции растворения металла в воде. Поскольку металл двухвалентен, его реакция с водой будет описываться уравнением следующего вида: |

Согласно уравнению реакции:

N (Ме) =n (Н2) = 3,36/22,4 = 0,15 моль.

Найдем относительную атомную массу металла:

Ar(Ме) = m / n= 6,0/0,15 = 40 г/моль

Следовательно, этот металл — кальций.

| Задание | При действии на смесь меди и железа массой 20 г избытком соляной кислоты выделилось 5,6 л газа (н.у.). Определить массовые доли металлов в смеси. |

| Решение | Известно, что медь не растворяется в соляной кислоте, поскольку стоит в ряду активности металлов после водорода, т.е. выделение водорода происходит только в результате взаимодействия хлороводородной кислоты с железом. |

Запишем уравнение реакции:

Найдем количество вещества водорода:

Согласно уравнению реакции n(H2) : n(Fe) = 1:1, т.е.n(H2) = n(Fe) = 0,25 моль. Тогда масса железа будет равна (молярная масса – 56 г/моль):

Электронное строение атома

Понятие «атом» знакомо человечеству ещё со времен Древней Греции. Согласно высказыванию древних философов, атом представляет собой мельчайшую частицу, входящую в состав вещества.

Атом состоит из положительно заряженного ядра внутри которого находятся протоны и нейтроны. Вокруг ядра по орбитам движутся электроны, каждый из которых можно охарактеризовать набором из четырех квантовых чисел: главного (n), орбитального (l), магнитного (ml) и спинового (ms или s).

Главное квантовое число определяет энергию электрона и размеры электронных облаков. Энергия электрона главным образом зависит от расстояния электрона от ядра: чем ближе к ядру находится электрон, тем меньше его энергия. Другими словами, главное квантовое число определяет расположение электрона на том или ином энергетическом уровне (квантовом слое). Главное квантовое число имеет значения ряда целых чисел от 1 до бесконечности.

Орбитальное квантовое число характеризует форму электронного облака. Различная форма электронных облаков обусловливает изменение энергии электронов в пределах одного энергетического уровня, т.е. расщепление её на энергетические подуровне. Орбитальное квантовое число может имеет значения от нуля до (n-1), всего n значений. Энергетические подуровни обозначают буквами:

более сложная форма

Магнитное квантовое число показывает ориентацию орбитали в пространстве. Оно принимает любое целое числовое значение от (+l) до (-l), включая нуль. Число возможных значений магнитного квантового числа равна (2l+1).

Электрон, двигаясь в поле ядра атома, кроме орбитального момента импульса обладает также собственным моментам импульса, характеризующим его веретенообразное вращение вокруг собственной оси. Это свойства электрона получило название спина. Величину и ориентацию спина характеризует спиновое квантовое число, которое может принимать значения (+1/2) и (-1/2). Положительное и отрицательное значения спина связаны с его направлением.

До того, как все вышеописанное стало известно и подтверждено экспериментально существовало несколько моделей строения атома. Одна из первых моделей строения атома была предложена Э. Резерфордом, который в опытах по рассеянию α-частиц показал, что почти вся масса атома сосредоточена в очень малом объеме – положительно заряженном ядре. Согласно его модели, вокруг ядра на достаточно большом расстоянии движутся электроны, причем их число таково, что в целом атом электронейтрален.

Развивать модель строения атома Резерфорда стал Н. Бор, который в своем исследовании также объединил учения Эйнштейна о световых квантах и квантовую теорию излучения Планка. Завершили начатое и представили миру современную модель строения атома химического элемента Луи де Бройль и Шредингер.

| Задание | Укажите количество протонов и нейтронов, которые содержатся в ядрах азота (атомный номер 14), кремния (атомный номер 28) и бария (атомный номер 137). |

| Решение | Количество протонов в ядре атома химического элемента определяется по его порядковому номеру в Периодической таблице, а количество нейтронов – это разница между массовым числом (М) и зарядом ядра (Z). |

n (Ba)= M –Z = 137-56 = 81.

б) Орбиталям 4d, 5s, 5р, 6s будут соответствовать числа 7, 5, 6 и 6. Следовательно заполнение электронами будет происходить в следующей последовательности: 5s, 5p, 6s, 4d.

в) Орбиталям 4f, 5s, 6р; 4d, 6s будут соответствовать числа 7, 5, 76 и 6. Следовательно заполнение электронами будет происходить в следующей последовательности: 5s, 4d,6s, 4f, 6р.

г) Орбиталям 5d, 6s, 6р, 7s, 4f будут соответствовать числа 7, 6, 7, 7 и 7. Следовательно заполнение электронами будет происходить в следующей последовательности: 6s, 4f, 5d, 6р, 7s.

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов

Атомы элементов IА–IIIА групп имеют сходство в строении электронных оболочек и закономерностях изменения свойств, что приводит к некоторому сходству их химических свойств и свойств их соединений.

Металлы IA (первой группы главной подгруппы) также называются «щелочные металлы«. К ним относятся литий, натрий, калий, рубидий, цезий. Франций – радиоактивный элемент, в природе практически не встречается. У всех металлов IA группы на внешнем энергетическом уровне, на s-подуровне в основном состоянии есть один неспаренный электрон:

… ns 1 — электронное строение внешнего энергетического уровня щелочных металлов

Металлы IA группы — s-элементы. В химических реакциях они отдают один валентный электрон, поэтому для них характерна постоянная степень окисления +1.

Рассмотрим характеристики элементов IA группы:

Все щелочные металлы — сильные восстановители. Это самые активные металлы, которые могут непосредственно взаимодействовать с неметаллами. С ростом порядкового номера и уменьшением энергии ионизации металлические свойства элементов усиливаются. Щелочные металлы образуют с кислородом оксиды Э2О. Оксиды щелочных металлов реагируют с водой с образованием основания (щелочи):

Водородные соединения щелочных металлов — это гидриды с общей формулой ЭН. Степень окисления водорода в гидридах равна -1.

Металлы IIA (второй группы главной подгруппы) — щелочноземельные. Раньше к щелочноземельным металлам относили только кальций, стронций, барий и радий, но по решению ИЮПАК бериллий и магний также называются щелочноземельными.

У щелочноземельных металлов на внешнем энергетическом уровне расположены два электрона. В основном состоянии это два спаренных электрона на s-подуровне:

… ns 2 — электронное строение внешнего энергетического уровня элементов IIA группы

Щелочноземельные металлы — s-элементы. Отдавая два валентных электрона, они проявляют постоянную степень окисления +2. Все элементы подгруппы бериллия — сильные восстановители, но восстановительные свойства выражены слабее, чем у щелочных металлов.

Характеристики элементов IIA группы:

Металлы подгруппы бериллия довольно активны. На воздухе они легко окисляются, образуя основные оксиды с общей формулой ЭО. Этим оксидам соответствуют гидроксиды Э(ОН)2.

Первый элемент IIA группы, бериллий, по большинству свойств гораздо ближе к алюминию (диагональное сходство). Это проявляется в свойствах бериллия. Например, он не взаимодействует с водой. Магний взаимодействует с водой только при нагревании. Кальций, стронций и барий — это типичные металлы. Они реагируют с водой при обычных условиях.

Элементам IIA группы соответствуют гидриды с общей формулой ЭН2.

Элементы IIIA (третьей группы главной подгруппы) — это бор, алюминий, галлий, индий, таллий и нихоний. В основном состоянии содержат на внешнем энергетическом уровне три электрона, которые распределены по s- и р-подуровням:

… ns 2 nр 1 — электронное строение внешнего энергетического уровня элементов IIIA группы

Все элементы подгруппы бора относятся к р-элементам. В химических соединениях проявляются степень окисления +3. Хотя для таллия более устойчивая степень окисления +1.

Металлические свойства у элементов подгруппы бора выражены слабее, чем у элементов IIA подгруппы. Элмент бор относится к неметаллам. Энергия ионизации атома у бора наибольшая среди элментов IIIA подгруппы. Алюминий относится к типичным металлам, но оксид и гидроксид алюминия проявляют амфотерные свойства. У таллия более сильно выражены металлические свойства, в степени окисления +1 он близок по свойствам к щелочным металлам. Наибольшее практическое значение среди элементов IIIA подгруппы имеет алюминий.

Периодический закон

Периодический закон — это фундаментальный закон, который был сформулирован Д.И. Менделеевым в 1869 году.

В формулировке Дмитрия Ивановича Менделеева периодическ ий закон звучал так: « Свойства элементов, формы и свойства образуемых ими соединений находятся в периодической зависимости от величины их атомной массы .» Периодическое изменение свойств элементов Менделеев связывал с атомной массой. Понимание периодичности изменения многих свойств позволило Дмитрию Ивановичу определить и описать свойства веществ, образованных еще не открытыми химическими элементами, предсказать природные рудные источники и даже места их залегания.

Более поздние исследования показали, что свойства атомов и их соединений зависят в первую очередь от электронного строения атома. А электронное строение определяется свойствами атомного ядра. В частности, зарядом ядра атома .

Поэтому современная формулировка периодического закона звучит так:

« Свойства элементов, форма и свойства образованных ими соединений находятся в периодической зависимости от величины заряда ядер их атомов «.

Следствие периодического закона – изменение свойств элементов в определенных совокупностях, а также повторение свойств по периодам, т.е. через определенное число элементов. Такие совокупности Менделеев назвал периодами.

Периоды – это горизонтальные ряды элементов с одинаковым количеством заполняемых электронных уровней. Номер периода обозначает число энергетических уровней в атоме элемента. Все периоды (кроме первого) начинаются щелочным металлом ( s -элементом), а заканчиваются благородным газом.

Группы – вертикальные столбцы элементов с одинаковым числом валентных электронов, равным номеру группы. Различают главные и побочные подгруппы. Главные подгруппы состоят из элементов малых и больших периодов, валентные электроны которых расположены на внешних ns— и np— подуровнях.

1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева

Периодическая система элементов Д. И. Менделеева состоит из семи периодов, которые представляют собой горизонтальные последовательности элементов, расположенные по возрастанию заряда их атомного ядра.

Каждый период (за исключением первого) начинается атомами щелочных металлов (Li, Na, К, Rb, Cs, Fr) и заканчивается благородными газами (Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), которым предшествуют типичные неметаллы.

В периодах слева направо возрастает число электронов на внешнем уровне.

В периодах слева направо постепенно ослабевают металлические и усиливаются неметаллические свойства.

1) Li 2) Ca 3) Cs 4) N 5) S

Ответ: 154

1) Be 2) Ba 3) Mg 4) N 5) F

Ответ: 541

В первом периоде имеются два элемента – водород и гелий. При этом водород условно размещают в IA или VIIA подгруппе, так как он проявляет сходство и со щелочными металлами, и с галогенами. Как и щелочные металлы, водород является восстановителем. Отдавая один электрон, водород образует однозарядный катион H + . Как и галогены, водород – неметалл, образует двухатомную молекулу H2 и может проявлять окислительные свойства при взаимодействии с активными металлами:

2Na + H2 → 2NaH

В четвертом периоде вслед за Са расположены 10 переходных элементов (от скандия Sc до цинка Zn), за которыми находятся остальные 6 основных элементов периода ( от галлия Ga до криптона Кr). Аналогично построен пятый период. Переходными элементами обычно называют любые элементы с валентными d– или f–электронами.

Шестой и седьмой периоды имеют двойные вставки элементов. За элементом Ва расположены десять d–элементов (от лантана La — до ртути Hg), а после первого переходного элемента лантана La следуют 14 f–элементов — лантаноидов (Се — Lu). После ртути Hg располагаются остальные 6 основных р-элементов шестого периода (Тl — Rn).

В седьмом (незавершенном) периоде за Ас следуют 14 f–элементов- актиноидов (Th — Lr). В последнее время La и Ас стали причислять соответственно к лантаноидам и актиноидам. Лантаноиды и актиноиды помещены отдельно внизу таблицы.

В Периодической системе каждый элемент расположен в строго определенном месте, которое соответствует его порядковому номеру .

Элементы в Периодической системе разделены на восемь групп (I – VIII), которые в свою очередь делятся на подгруппы — главные , или подгруппы А и побочные , или подгруппы Б. Подгруппа VIIIБ-особая, она содержит триады элементов, составляющих семейства железа (Fе, Со, Ni) и платиновых металлов (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt).

Внутри каждой подгруппы элементы проявляют похожие свойства и схожи по химическому строению. А именно:

В главных подгруппах сверху вниз усиливаются металлические свойства и ослабевают неметаллические.

В зависимости от того, какая энергетическая орбиталь заполняется в атоме последней, химические элементы можно разделить на s-элементы, р-элементы, d- и f-элементы.

У атомов s-элементов заполняются s-орбитали на внешних энергетических уровнях. К s-элементам относятся водород и гелий, а также все элементы I и II групп главных подгрупп (литий, бериллий, натрий и др.). У p-элементов электронами заполняются p-орбитали. К ним относятся элементы III-VIII групп, главных подгрупп. У d-элементов заполняются, соответственно, d-орбитали. К ним относятся элементы побочных подгрупп.

Номер периода соответствует числу заполняемых энергетических уровней.

Номер группы, как правило, соответствует числу валентных электронов в атоме (т.е. электроном, способных к образованию химической связи).

Номер группы, как правило, соответствует высшей положительной степени окисления атома. Но есть исключения!

О каких же еще свойствах говорится в Периодическом законе?

Периодически зависят от заряда ядра такие характеристики атомов, как орбитальный радиус, энергия сродства к электрону, электроотрицательность, энергия ионизации, степень окисления и др.

2. Радиус атома

Рассмотрим, как меняется атомный радиус . Вообще, атомный радиус – понятие довольно сложное и неоднозначное. Различают радиусы атомов металлов и ковалентные радиусы неметаллов.

Радиус атома металла равен половине расстояния между центрами двух соседних атомов в металлической кристаллической решетке. Атомный радиус зависит от типа кристаллической решетки вещества, фазового состояния и многих других свойств.

Мы говорим про орбитальный радиус изолированного атома .

Орбитальный радиус – это теоретически рассчитанное расстояние от ядра до максимального скопления наружных электронов.

Орбитальный радиус завит в первую очередь от числа энергетических уровней, заполненных электронами.

Чем больше число энергетических уровней, заполненных электронами, тем больше радиус частицы.

Например , в ряду атомов: F – Cl – Br – I количество заполненных энергетических уровней увеличивается, следовательно, орбитальный радиус также увеличивается.

Если количество заполняемых энергетических уровней одинаковое, то радиус определяется зарядом ядра частицы.

Чем больше заряд ядра, тем сильнее притяжение валентных электронов к ядру.

Чем больше притяжение валентных электронов к ядру, тем меньше радиус частицы. Следовательно:

Чем больше заряд ядра атома (при одинаковом количестве заполняемых энергетических уровней), тем меньше атомный радиус.

Например , в ряду Li – Be – B – C количество заполненных энергетических уровней, заряд ядра увеличивается, следовательно, орбитальный радиус также уменьшается.

В группах сверху вниз увеличивается число энергетических уровней у атомов. Чем больше количество энергетических уровней у атома, тем дальше расположены электроны внешнего энергетического уровня от ядра и тем больше орбитальный радиус атома.

В главных подгруппах сверху вниз увеличивается орбитальный радиус.

В периодах же число энергетических уровней не изменяется. Зато в периодах слева направо увеличивается заряд ядра атомов. Следовательно, в периодах слева направо уменьшается орбитальный радиус атомов.

В периодах слева направо орбитальный радиус атомов уменьшается.

1) O 2) Se 3) F 4) S 5) Na

Решение:

В одной группе Периодической системы находятся элементы кислород O, селен Se и сера S.

В группе снизу вверх атомный радиус уменьшается, а сверху вниз – увеличивается. Следовательно, правильный ответ: O, S, Se или 142.

Ответ: 142

1) K 2) Li 3) F 4) B 5) Na

Решение:

В одном периоде Периодической системы находятся элементы литий Li, фтор F и натрий Na.

В периоде слева направо атомный радиус уменьшается, а справа налево – увеличивается. Следовательно, правильный ответ: Li, B, F или 243.

Ответ: 243

1) Ca 2) P 3) N 4) О 5) Ti

p-элементы это фосфор Р, азот N, кислород О.

В периоде слева направо атомный радиус уменьшается, а справа налево – увеличивается. В группе — сверху вниз увеличивается. Следовательно, правильный ответ: P, N, O или 234.

Ответ: 234

Рассмотрим закономерности изменения радиусов ионов : катионов и анионов.

Катионы – это положительно заряженные ионы. Катионы образуются, если атом отдает электроны.

Радиус катиона меньше радиуса соответствующего атома. С увеличением положительного заряда иона радиус уменьшается.

Например , радиус иона Na + меньше радиуса атома натрия Na:

Анионы – это отрицательно заряженные ионы. Анионы образуются, если атом принимает электроны.

Радиус аниона больше радиуса соответствующего атома.

Радиусы ионов также зависят от числа заполненных энергетических уровней в ионе и от заряда ядра.

Например , радиус иона Cl – больше радиуса атома хлора Cl.

Изоэлектронные ионы – это ионы с одинаковым числом электронов. Для изоэлектронных частиц радиус также определяется зарядом ядра: чем больше заряд ядра иона, тем меньше радиус.

Например : частицы Na + и F ‒ содержат по 10 электронов. Но заряд ядра натрия +11, а у фтора только +9. Следовательно, радиус иона Na + меньше радиуса иона F ‒ .

3. Электроотрицательность

Еще одно очень важное свойство атомов – электроотрицательность (ЭО).

Электроотрицательность – это способность атома смещать к себе электроны других атомов при образовании связи. Оценить электроотрицательность можно только примерно. В настоящее время существует несколько систем оценки относительной электроотрицательности атомов. Одна из наиболее распространенных – шкала Полинга.

По Полингу наиболее электроотрицательный атом – фтор (значение ЭО≈4). Наименее элекроотрицательный атом –франций (ЭО = 0,7).

В главных подгруппах сверху вниз уменьшается электроотрицательность.

В периодах слева направо электроотрицательность увеличивается.

1) Mg 2) P 3) O 4) N 5) Ti

Элементы-неметаллы – это фосфор Р, кислород О и азот N.

Электроотрицательность увеличивается в группах снизу вверх и слева направо в периодах. Следовательно, правильный ответ: P, N, O или 243.

Читайте также: