Металлы строение физические свойства

Обновлено: 28.06.2024

Металлы, как и все химические элементы, имеют три формы существования: атомы, простые и сложные вещества. Из 118 элементов периодической системы к металлам относят 96.

Общие физические свойства металлов.

Физические свойства металлов обусловлены металлической кристаллической решёткой и металлической химической связью. Напомним, что для металлов характерны металлический блеск, пластичность, высокая электро- и теплопроводность, рост электрического сопротивления при повышении температуры, а кроме того, такие практически значимые свойства, как ковкость, твёрдость, магнитные свойства.

Металлы — твёрдые при обычных условиях вещества (кроме ртути, которая становится твёрдой и ковкой при низких температурах).

Металлы пластичны и тягучи, кроме хрупких висмута и марганца. Из меди, алюминия, олова, а также золота изготавливают тончайшие листы — фольгу. Золотая фольга может иметь толщину около 100 нм! Такую фольгу используют для золочения предметов интерьера, стен и потолков, изделий из гипса, дерева, металла, стекла и пластика.

Все металлы имеют металлический блеск, большинство из них серебристо-белого или серого цвета. Из-за того, что стронций, золото и медь поглощают в большей степени близкие к фиолетовому цвету короткие волны и отражают длинные волны светового спектра, эти металлы окрашены в светло-жёлтый и медный цвет. Очень тонкие листки серебра и золота имеют совершенно необычный вид — они представляют собой голубовато-зелёную фольгу, а мелкие порошки металлов кажутся тёмно–серыми и даже чёрными. И только порошки магния и алюминия сохраняют серебристо-белый цвет.

В технике металлы принято классифицировать по различным физическим свойствам:

Металлы принято делить на чёрные (железо и его сплавы) и цветные (остальные металлы и сплавы). Соответственно называются и отрасли металлургической промышленности: чёрная и цветная металлургия.

Важнейшими продуктами цветной металлургии являются титан, вольфрам, молибден и другие металлы, которые могут использоваться в качестве специальных легирующих добавок для производства сверхтвёрдых, тугоплавких, устойчивых к коррозии сплавов, широко применяемых в машино– и станкостроении, в оборонно–космической отрасли.

Современные композиционные материалы, выполненные на основе керамики или полимеров, становятся сверхпрочными, если укреплены металлическими нитями из молибдена, вольфрама, титана, специальных сталей и т. д.

Химические свойства металлов.

Во всех реакциях простые вещества — металлы проявляют только восстановительные свойства.

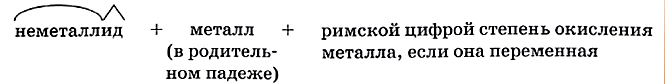

- Металлы взаимодействуют с неметаллами, образуя бинарные соединения. По правилам ИЮПАК названия этих соединений образуются в соответствии со схемой:

Так, с очень активными неметаллами (галогенами, серой) металлы образуют соединения, которые молено рассматривать, как соли бескислородных кислот: 2Na + Сl2 = 2NaCl

Если металл проявляет переменные степени окисления, подобная соль имеет состав, который зависит от окислительных свойств неметалла. Например, железо энергично взаимодействует с хлором, образуя хлорид железа(III): 2Fe + 3Сl2 = 2FeCl3

При взаимодействии железа с серой, окислительная способность которой ниже, чем у галогенов, продуктом реакции является сульфид железа(II): Fe + S = FeS

- При взаимодействии металлов с кислородом образуются оксиды или пероксиды:

Оксиды в этом случае имеют основный или амфотерный характер:

2Mg + O2 = 2MgO

4Аl + 3O2 = 2Аl2O3

Эти реакции сопровождаются выделением большого количества теплоты и очень ярким пламенем, поэтому применяются для изготовления сигнальных ракет, фейерверков, салютов и других пиротехнических средств. Поэтому обращение с ними требует строгого соблюдения правил техники безопасности.

Продуктом горения железа в кислороде является смешанный оксид 3Fe + 2O2 = Fe3O4

- Металлы — простые вещества, образованные элементами IA– и IIА–групп, в полном соответствии с названием этих групп взаимодействуют с водой с образованием щёлочи и водорода. В общем виде эти реакции можно записать так:

2М + 2Н2O = 2МОН + Н2↑, где М — щелочной металл

М + 2Н2O = М(ОН)2 + H2↑, где М — Mg или щёлочноземельный металл.

Для характеристики химических свойств металлов важное значение имеет их положение в электрохимическом ряду напряжений:

К, Са, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, (H2) , Cu, Hg, Ag, Au

Вспомните известные вам из курса основной школы два вывода:

- взаимодействие металлов с растворами кислот происходит, если металл находится в ряду напряжений левее водорода;

- взаимодействие металлов с растворами солей происходит, если металл находится в ряду напряжений левее металла соли.

Лабораторный способом получения водорода:

Zn + 2НСl = ZnCl2 + H2↑

Zn 0 + 2H + = Zn 2+ + H2 0

Аналогично протекает реакция металлов и с органическими кислотами:

2СН3СООН + Zn —> (CH3COO)2Zn + Н2↑

2СН3СООН + Zn –> 2СН3СОO – + Zn 2+ + Н2 0

Реакция между цинком и раствором сульфата меди(II) протекает согласно уравнению:

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Сu

Zn 0 + Сu 2+ = Zn 2+ + Сu 0

Подчеркнём, что в этом случае металл может находиться в ряду напряжений и после водорода, но не после металла соли. Например, реакция замещения серебра медью:

Cu + 2AgNO3 = Сu(NО3)2 + 2Ag

Cu 0 + 2Ag + = Cu 2+ + 2Ag 0

В завершение рассмотрим ещё одно характерное не для всех металлов свойство, которое называется металлотермия. Такие активные металлы, как алюминий, кальций, магний, литий, способны взаимодействовать с оксидами других металлов. Для того чтобы началась такая реакция, смесь активного металла и оксида металла (её называют термитной) необходимо поджечь. После этого процесс сопровождается выделением большого количества теплоты и света (отсюда и название процесса). Металлотермию применяют для получения и более ценных металлов: 2Аl + Сr2О3 = Al2O3 + 2Сг

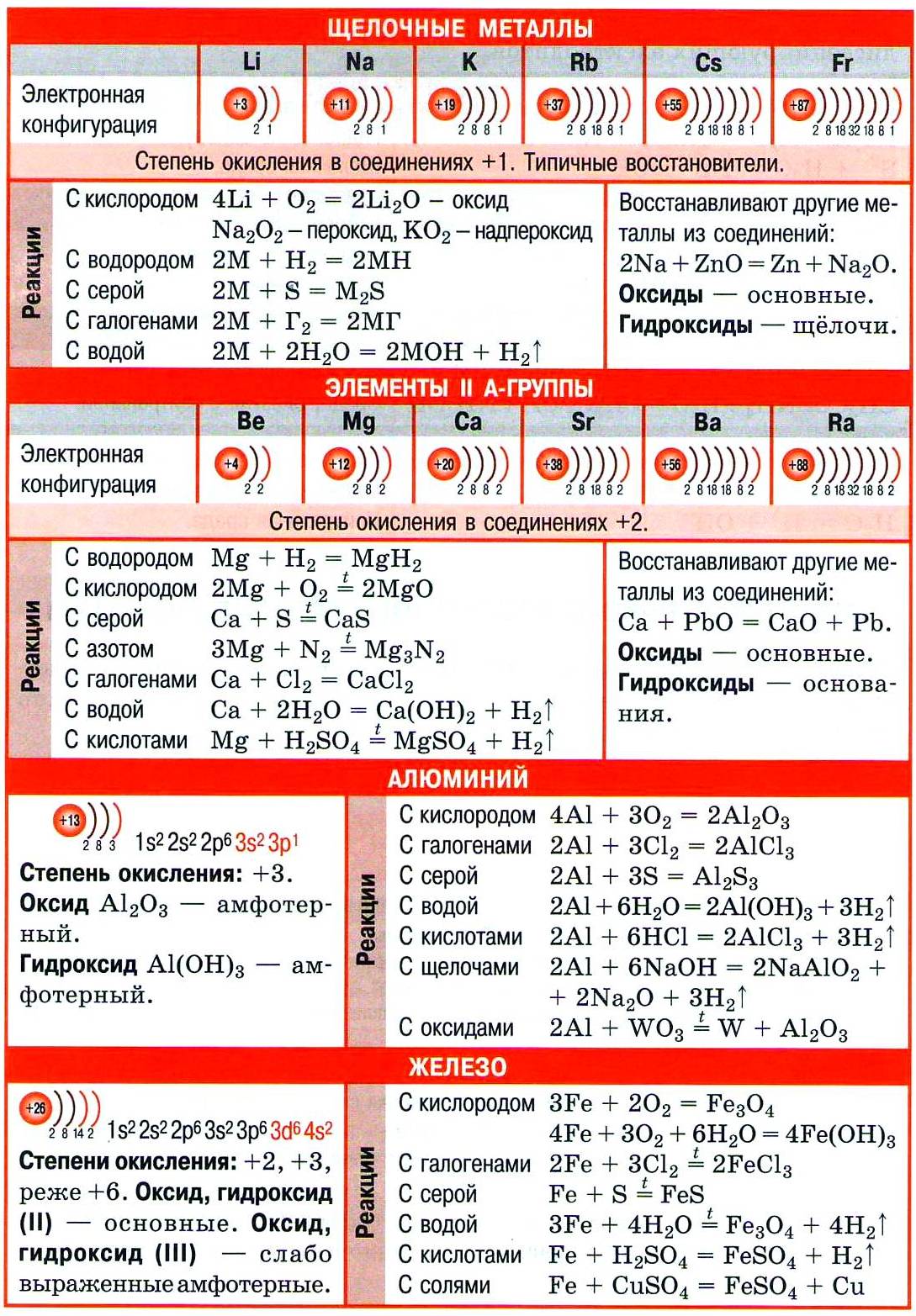

Химия металлов (таблица)

Конспект урока по химии в 11 классе «Металлы». В учебных целях использованы цитаты из пособия «Химия. 11 класс : учеб, для общеобразоват. организаций : базовый уровень / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М. : Просвещение». Выберите дальнейшее действие:

Металлы

К металлам относится большая часть элементов периодической системы – 82 химических элементов. Какими свойствами они обладают, и чем отличаются от неметаллов?

Общая характеристика

Металлами называют группу элементов, в виде простых веществ, которые обладают металлическими свойствами (пластичность, ковкость, блеск, электронная проводимость и т. д.)

Основное отличие элементов-металлов – они обладают только восстановительными свойствами, а в реакциях могут только окисляться. В соединениях они могут иметь только положительные степени окисления как в элементарных положительно заряженных ионах, так и в сложных ионах, где они образуют положительные центры.

Рис. 1. Список металлов.

Как правило, на внешнем уровне элементов металлов находится небольшое число электронов (1-3), значения электроотрицательности невысокие. К металлам относятся все s-элементы (кроме водорода и гелия), d- и f-элементы, а также p-элементы под чертой бор-астат. Для типичных металлов характерен большой размер атомов, что способствует легкости отдачи валентных электронов. Образующиеся положительные ионы устойчивы, так как имеют завершенную внешнюю электронную оболочку.

Физические и химические свойства

Все металлы, кроме ртути, при нормальных условиях в виде простых веществ находятся в твердом агрегатном состоянии и образуют металлическую кристаллическую решетку.

Рис. 2. Металлы в таблице Д.И. Менделеева.

Таблица «Металлы»

В следующей таблицы представлены группы основных металлов:

| Группа металлов | Металл |

| Щелочные | литий, натрий, калий и т.д. |

| Щелочноземельные | кальций, стронций, барий и т.д. |

| Переходные | уран, титан, железо, платина и т.д. |

| постпереходные | алюминий, свинец, олово и т.д. |

| Тугоплавкие | молибден, вольфрам |

| Цветные | медь, титан, магний и т.д. |

| Благородные | золото, серебро и т.д. |

Металлы пластичны и ковки, особенно если на внешнем электронном уровне атомов по одному электрону: слои атомов перемещаются относительно друг друга без разрушения кристаллической решетки (щелочные металлы, медь, серебро, золото). В атомах непластичных хрупких металлов хрома и марганца – большое число валентных электронов.

Плотность, твердость, температура плавления металлов изменяются в широком диапазоне и зависят от атомной массы, строения атома и геометрии кристаллической решетки. Самый легкий металл – литий (плотность 0,53 г/см 3 ), самый тяжелый – осмий (плотность 22,5 г/см 3 ). Металлы с плотностью больше 5 г/см 3 относят к тяжелым, меньше 5 г/см 3 – к легким металлам.

Самая низкая температура плавления у ртути (-39 градусов по Цельсию), самый тугоплавкий металл – вольфрам (температура плавления 3410 градусов по Цельсию.) Энергия атомизации вольфрама составляет 836 кДж/моль, а температура кипения его 5930 градусов.

Металлы вступают в реакцию как с простыми, так и со сложными веществами. Как типичные восстановители металлы реагируют почти со всеми неметаллами-окислителями (кислород, сера, азот и т. д.):

Также металлы реагируют с такими сложными веществами, как оксиды и гидроксиды, разбавленные растворы кислот, с растворенными в воде щелочами.

В пределах одного и того же периода металлические свойства ослабевают, а неметаллические усиливаются; в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) металлические свойства усиливаются, а неметаллические ослабевают

Рис. 3. Металлы главных подгрупп.

Нахождение металлов и способы их получения

Самый распространенный на земле элемент-металл – алюминий. За ним следуют железо, кальций, натрий.

Некоторые металлы встречаются в природе в самородном состоянии (золото, ртуть, платина), но в основном они находятся в природе в виде оксидов и солей.

Получение металлов происходит с помощью металлургии (получение из руд), пирометаллургии (получение с помощью реакции восстановления при высокой температуре), гидрометаллургии (извлечение из руд в виде растворимых соединений), электрометаллургии (получение металлов электролизом расплавов и растворов их соединений).

Что мы узнали?

Металлы – вещества, которые обладают высокой электро- и теплопроводностью, ковкостью, пластичностью и металлическим блеском. В данной статье по химии 9 класса рассматриваются их физические и химические свойства, формулы класса металлов, а также способы получения.

Физические свойства металлов

Физические свойства металлов отличают их от неметаллов. Все металлы, кроме ртути, – твёрдые кристаллические вещества, являющиеся восстановителями в окислительно-восстановительных реакциях.

Положение в таблице Менделеева

Металлы занимают I-II группы и побочные подгруппы III-VIII групп. Металлические свойства, т.е. способность отдавать валентные электроны или окисляться, увеличиваются сверху вниз по мере увеличения количества энергетических уровней. Слева направо металлические свойства ослабевают, поэтому наиболее активные металлы находятся в I-II группах, главных подгруппах. Это щелочные и щелочноземельные металлы.

Определить степень активности металлов можно по электрохимическому ряду напряжений. Металлы, стоящие до водорода, наиболее активны. После водорода стоят слабоактивные металлы, не вступающие в реакцию с большинством веществ.

Строение

Вне зависимости от активности все металлы имеют общее строение. Атомы в простом металле расположены не хаотично, как в аморфных веществах, а упорядоченно – в виде кристаллической решётки. Удерживает атомы в одном положении металлическая связь.

Такой вид связи осуществляется за счёт положительно заряженных ионов, находящихся в узлах кристаллической ячейки (единицы решётки), и отрицательно заряженных свободных электронов, которые образуют так называемый электронный газ. Электроны отделились от атомов, превратив их в ионы, и стали перемещаться в решётке хаотично, скрепляя ионы вместе. Без электронов решётка бы распалась за счёт отторжения одинаково заряженных ионов.

Различают три типа кристаллической решётки. Кубическая объемно-центрированная состоит из 9 ионов и характерна хрому, железу, вольфраму. Кубическая гранецентрированная включает 14 ионов и свойственная свинцу, алюминию, серебру. Из 17 ионов состоит гексагональная плотноупакованная решётка цинка, титана, магния.

Свойства

Строение кристаллической решётки определяет основные физические и химические свойства металлов. Металлы блестят, плавятся, проводят тепло и электричество. Промышленность и металлургия нашли применение физическим свойствам металлов в изготовлении деталей, фольги, корпусов машин, зеркал, бытовой и промышленной химии. Особенности металлов и их использование представлены в таблице физических свойств металлов.

Свойства

Особенности

Примеры

Применение

Способность отражать солнечный свет

Наиболее блестящими металлами являются Hg, Ag, Pd

Лёгкие – имеют плотность меньше 5 г/см 3

Na, K, Ba, Mg, Al. Самый лёгкий металл – литий с плотностью 0,533 г/см 3

Изготовление облицовки, деталей самолётов

Тяжёлые – имеют плотность больше 5 г/см 3

Sn, Fe, Zn, Au, Pb, Hg. Самый тяжёлый – осмий с плотностью 22,5 г/см 3

Использование в сплавах

Способность изменять форму без разрушений (можно раскатать в тонкую фольгу)

Наиболее пластичные – Au, Cu, Ag. Хрупкие – Zn, Sn, Bi, Mn

Формовка, сгибание труб, изготовление проволоки

Мягкие – режутся ножом

Изготовление мыла, стекла, удобрений

Твёрдые – сравнимы по твёрдости с алмазом

Самый твёрдый – хром, режет стекло

Изготовление несущих конструкций

Легкоплавкие – температура плавления ниже 1000°С

Hg (38,9°С), Ga (29,78°С), Cs (28,5°С), Zn (419,5°C)

Производство радиотехники, жести

Тугоплавкие – температура плавления выше 1000°С

Cr (1890°С), Mo (2620°С), V (1900°С). Наиболее тугоплавкий – вольфрам (3420°С)

Изготовление ламп накаливания

Способность передавать тепло другим телам

Лучше всего проводят ток и тепло Ag, Cu, Au, Al

Приготовление пищи в металлической посуде

Способность проводить электрический ток за счёт свободных электронов

Передача электричества по проводам

Из урока 9 класса узнали о физических свойствах металлов. Кратко рассмотрели положение металлов в периодической таблице и особенности строения кристаллической решётки. Благодаря строению металлы обладают пластичностью, твёрдостью, способностью плавиться, проводить электрический ток и тепло. Свойства металлов неоднородны. Различают лёгкие и тяжёлые металлы, лёгкоплавкие и тугоплавкие, мягкие и твёрдые. Физические свойства используются для изготовления сплавов, электрических проводов, посуды, мыла, стекла, конструкций различной формы.

Что такое металлы и их строение

Определение металлов можно дать с позиций химии, физики и техники.

В химии металлы — это химические элементы, находящиеся в левой части периодической системы элементов Д. И. Менделеева, которые обладают особым механизмом взаимодействия валентных электронов (ионов) с ядром как в самих металлах, так и при вступлении в химические реакции с другими элементами, в том числе с металлами.

Физика характеризует металлы как твердые тела, обладающие цветом, блеском, способностью к плавкости (расплавлению) и затвердеванию (кристаллизации), тепло- и электропроводностью, магнитными и другими свойствами.

В технике металлы — это конструкционные материалы, обладающие высокой обрабатываемостью (ковкостью, штампуемостью, обрабатываемостью резанием, паяемостью, свариваемостью и др.), прочностью, твердостью, ударной вязкостью и рядом других ценных свойств, благодаря которым они находят широкое применение.

Русский ученый М. В. Ломоносов (1711 — 1765), исследуя металлы и неметаллы в своем труде «Первые основания металлургии или рудных дел», дал металлам определение: «Металлом называется светлое тело, которое ковать можно. Таких тел находим только шесть: золото, серебро, медь, олово, железо и свинец». Это определение М. В. Ломоносов дал в 1773 г., когда известны были только шесть металлов.

Из металлов, добываемых из недр земли, получают большую группу конструкционных материалов, применяемых в различных отраслях промышленности. В природе одни металлы встречаются в чистом, самородном виде, другие — в виде оксидов (соединений металла с кислородом), нитридов и сульфидов, из которых состоят различные руды этих металлов.

Самыми распространенными металлами, применяемыми в качестве конструкционных материалов, являются железо, алюминий, медь и сплавы на основе этих металлов.

К металлам относятся более 80 элементов периодической системы Менделеева. Все эти металлы подразделяются на две большие группы: черные металлы и цветные металлы.

Характерными признаками черных металлов являются темно-серый цвет, блеск, высокие плотность и температура плавления, твердость, прочность, вязкость и полиморфизм (аллотропия). По физикохимическим свойствам черные металлы подразделяют на пять групп:

- железистые (железо, кобальт, никель, марганец);

- тугоплавкие (вольфрам, рений, тантал, молибден, ниобий, ванадий, хром, титан и др.);

- урановые — актиниды (уран, торий, плутоний и др.);

- редкоземельные — лантаниды (лантан, церий, иттрий, скандий и др.);

- щелочно-земельные (литий, натрий, калий, кальций и др.).

Из этих пяти групп черных металлов особенно широкое применение в промышленном производстве находят железистые и тугоплавкие металлы.

Железистые металлы, кроме марганца, называют еще ферромагнетиками. Ферромагнетики способны намагничиваться и притягивать металлы своей группы.

К тугоплавким относятся металлы, которые имеют температуру плавления выше температуры плавления железа (1 539 °С): титан — 1 667 °С, ванадий — 1 902 °С, хром — 1 903 °С, молибден — 2 615 °С, ниобий — 2 460 °С, тантал — 2 980 °С, вольфрам — 3 410 °С. Тугоплавкие металлы в основном применяются как легирующие элементы в производстве жаропрочных, жаростойких, теплостойких и специальных сплавов, в том числе твердых сплавов и высоколегированных сталей.

2. Строение металлов

Атомно-кристаллическая структура металлов. Как известно, все вещества состоят из атомов, в том числе и металлы. Каждый металл (химический элемент) может находиться в газообразном, жидком или твердом агрегатных состояниях. Каждое агрегатное состояние будет иметь свои особенности, отличные друг от друга. В газообразном металле расстояние между атомами велико, силы взаимодействия малы и атомы хаотично перемещаются в пространстве; газ стремится к расширению в сторону большего объема. При понижении температуры и давления вещество переходит в жидкое состояние. Свойства жидкого вещества резко отличаются от свойств газообразного. В жидком металле атомы сохраняют лишь так называемый ближний порядок атомов, т. е. в объеме расположено небольшое количество атомов, а не атомы всего объема. При понижении температуры жидкий металл переходит в твердое состояние, которое имеет строгую закономерность расположения атомов.

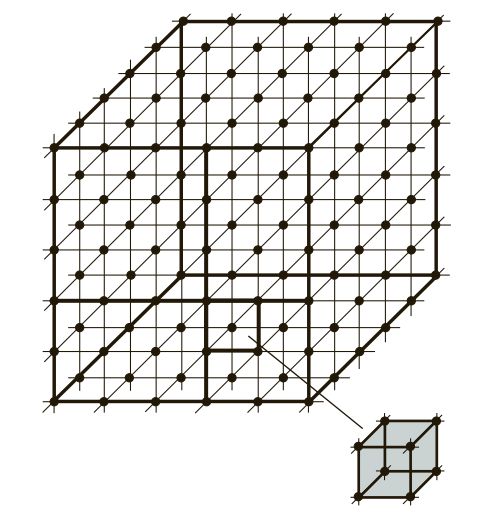

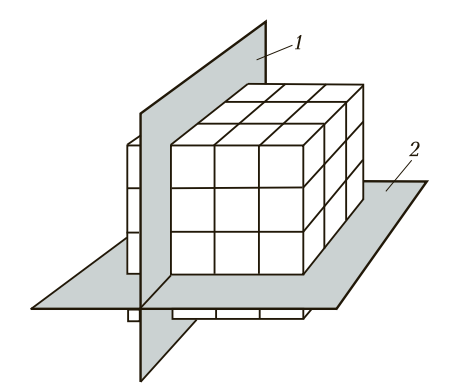

Если условно провести вертикальные и горизонтальные линии связи через центры атомов, можно увидеть, что у металлов в твердом состоянии атомы расположены в строго определенном порядке и представляют собой множество раз повторяющиеся элементарные геометрические фигуры — параллелепипеды (рис. 1). Наименьшую геометрическую фигуру называют элементарной ячейкой. Элементарные ячейки, расположенные на горизонтальных и вертикальных кристаллографических плоскостях (рис. 2), образуют пространственную кристаллическую решетку.

Рис. 1. Схема расположения элементарных геометрических ячеек в атомных решетках металлов и сплавов

Рис. 2. Расположение кристаллографических плоскостей: 1 и 2 — соответственно горизонтальная и вертикальная кристаллографические плоскости

Элементарные кристаллические решетки характеризуют следующие основные параметры: расстояние между атомами по осям координат (по линиям связи), углы между линиями связи, координационное число — число атомов, находящихся на наиболее близком и равном расстоянии от любого атома в решетке. Форму элементарной ячейки рассматривают по кристаллографическим плоскостям в трех измерениях.

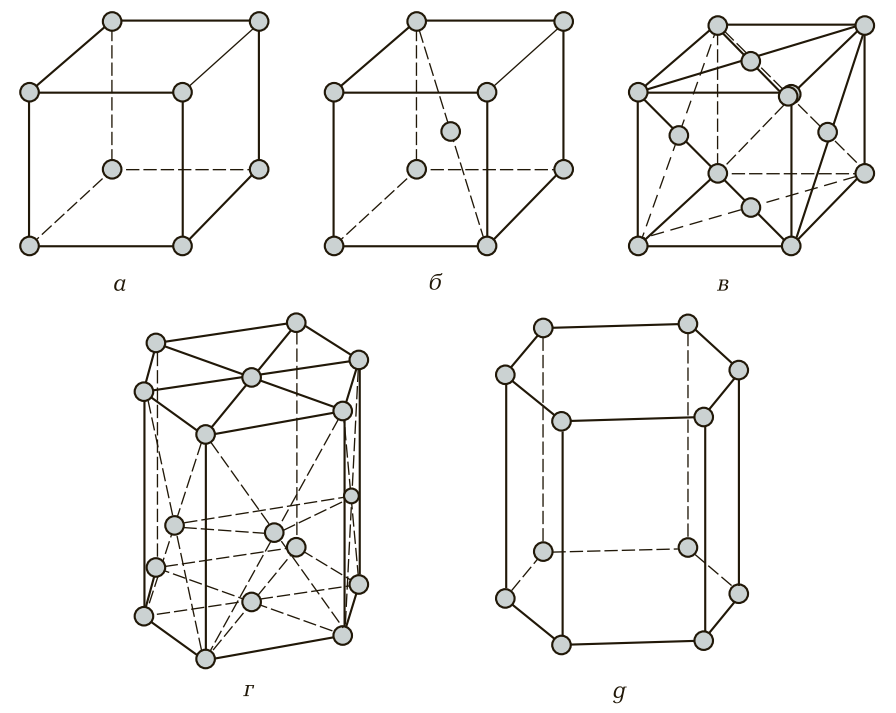

Таким образом, любой металл можно представить не как однородную цельную массу, а как массу, сложенную из множества элементарных ячеек. Блок элементарных атомных кристаллических ячеек образует атомно-кристаллическую ячейку (решетку). Если выделить эту элементарную ячейку, то в зависимости от металла получим следующие типы кристаллических ячеек (рис. 3): куб (К), объемно-центрированный куб (ОЦК), гранецентрированный куб (ГЦК), гексагональная плотноупакованная ячейка (ГПУ), гексагональная простая ячейка (Г) и др.

Простая кубическая ячейка (рис. 3, а) характерна для неметаллов, которые обладают наибольшими плотностью и удельным весом, и имеет восемь атомов, которые расположены в каждой вершине куба.

Объемно-центрированная кубическая ячейка (рис. 3, б ) состоит из восьми атомов, которые расположены по одному атому в каждой вершине куба, и одного, находящегося в центре куба на равных расстояниях от его граней. Эту форму атомной кристаллической ячейки имеют железо модификации Fe-α, ванадий, вольфрам, молибден, тантал и хром, т. е. в основном черные металлы.

Гранецентрированная кубическая ячейка (рис. 3, в) имеет 14 атомов — по одному атому в каждой вершине куба (восемь атомов) и по одному атому в центре каждой грани (шесть атомов). Гранецентрированную кубическую ячейку имеют алюминий, железо модификации Fe-γ, золото, кобальт, медь, никель, платина и серебро, в основном это цветные металлы и часть черных металлов.

Гексагональная плотноупакованная ячейка (рис. 3, г) состоит из 17 атомов. Форма геометрического тела, которую образуют эти атомы, является шестигранной призмой. При этом по шесть атомов расположены в каждой вершине верхнего и нижнего оснований, по одному атому в центре этих оснований и три атома в центре одной их трех граней (через грань). Гексагональную плотноупакованную ячейку имеют бериллий, кадмий, магний, ванадий, тантал.

Простая гексагональная ячейка (рис. 3, д) состоит из 12 атомов, которые расположены в вершинах верхнего и нижнего оснований шестигранной призмы. Такую кристаллическую ячейку имеют ртуть и цинк.

Рис. 3. Геометрические формы элементарных кристаллических ячеек: а — куб; б — объемно-центрированный куб; в — гранецентрированный куб; г — гексагональная плотноупакованная ячейка; д — гексагональная простая ячейка

Связь между атомами в кристаллической решетке и между решетками осуществляется за счет так называемой металлической связи. От прочности этой связи зависят прочность и твердость металлов. Чем выше эта связь, тем бо´льшую прочность и твердость имеют металлы. Механизм связи между атомами в решетке и между решетками имеет сложную физико-химическую природу.

В практике идеальное расположение кристаллических решеток обычно не наблюдается. Кристаллы, образуемые кристаллическими решетками, имеют искаженную геометрическую форму и различную величину.

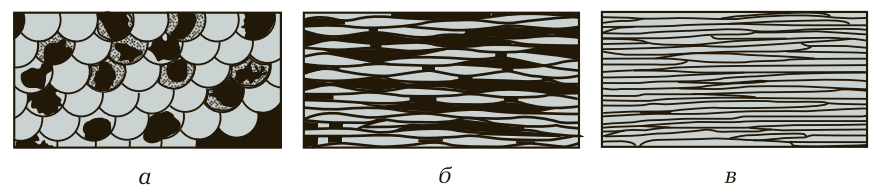

Анизотропия металлов. Анизотропия (от гр. anisos — неравный и tropos — направление) — неодинаковость физических свойств среды (тела) в различных направлениях. Анизотропия предполагает зависимость свойств металлов от направления по плоскостям атомно-кристаллических решеток. Чем больше в плоскости атомов, тем выше свойства металлов. В горизонтальных плоскостях в любой форме атомно-кристаллических решеток больше, чем в вертикальных плоскостях. Следовательно, прочность металлов, испытанная в горизонтальном направлении, выше, чем в вертикальном. Анизотропия проявляется в процессе обработки конструкционных материалов давлением (проката, волочения, штамповки и других технологических способов получения заготовок и изделий).

На рис. 2 кристаллографические плоскости совпадают с линиями связи, проходящими через атомы металла. Форма элементарной кристаллической ячейки, расстояние между атомами и прочность металлической связи определяют физические, механические и технологические свойства металлов. Если исследуемый металл рассматривать по трем кристаллографическими плоскостям, по линиям связи между атомами, то можно заметить, что свойства по этим трем измерениям будут различны. Число атомов в этих плоскостях неодинаково. Металлическая связь между горизонтально и вертикально расположенными атомами также неодинакова. Это, в свою очередь, приводит к различной прочности металлов в продольном и поперечном направлениях. Например, предел прочности меди в продольном направлении будет в 2 раза больше, чем в поперечном.

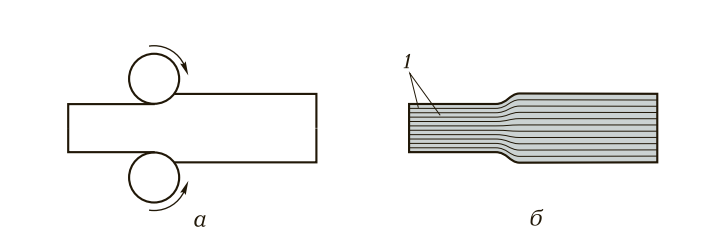

Все металлы анизотропны, так как они состоят из кристаллов. Кристаллическое строение металлов обусловливает пластическую деформацию, т. е. изменение внешней формы и размеров под действием нагрузок без разрушения. Способность металлов и сплавов пластически деформироваться положена в основу их обработки давлением (прокатка, волочение, ковка, штамповка и прессование). При обработке давлением, например прокатке (рис. 4, а), происходит перемещение одного слоя атомных решеток по другому по кристаллографическим плоскостям (рис. 4, б).

Рис. 4. Схема деформации металлов и сплавов (прокатка): а — деформация; б — скольжение металлов по кристаллографическим плоскостям в процессе деформации; 1 — кристаллографические плоскости

В процессе деформации металла при прокатке происходит не только изменение поперечных и продольных размеров заготовок, но и изменение микроструктуры металла.

Зерна под действием давления прокатных валков искажаются, приобретая продолговатую или пластинчатую форму, а затем преобразуются в волокна. Изменение микроструктуры металла в процессе деформации условно показано на рис. 5.

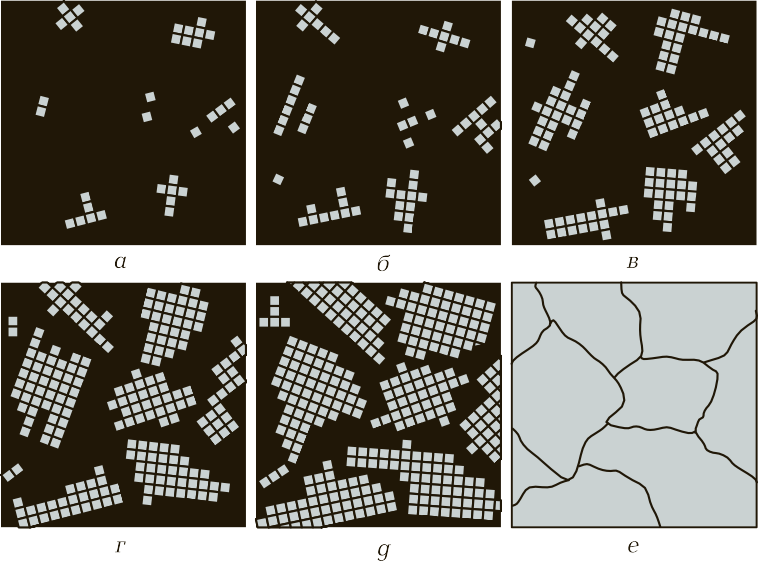

Процесс кристаллизации. Рассмотрим, как происходит образование кристаллов у чистых металлов. Установлено, что процесс кристаллизации металлов из жидкого состояния в твердое идет в две стадии:

- образование центров кристаллизации;

- рост кристаллов вокруг этих центров (рис. 6).

Рис. 5. Изменение микроструктуры металла в процессе деформации: а — микроструктура металла до деформации; б — микроструктура металла после первой операции деформации; в — микроструктура металла после окончательной деформации

Рис. 6. Процесс кристаллизации металлов и сплавов: а — е — последовательные этапы процесса

Далее вновь появляются новые центры, и происходит рост твердой фазы вокруг первичных и вторичных центров. Процесс происходит до того момента, пока образованные таким образом кристаллы не будут соприкасаться друг с другом и не будет наличия жидкой фазы металла (см. рис. 6, г — е). Когда образование кристалла идет в жидкой фазе (в расплавленном металле), он будет иметь правильную форму, т. е. состоять из определенных геометрических фигур правильной формы. Когда кристаллы начинают соприкасаться друг с другом, а процесс затвердевания еще не закончен, тогда происходят искажения формы зерен. В практике замечено, что когда идет быстрое охлаждение, образуются мелкие зерна — мелкозернистая структура. При медленном охлаждении появление новых центров кристаллизации замедляется, но происходит рост зерна вокруг первичных центров кристаллизации. В этом случае металл будет иметь крупнозернистую структуру.

Процесс образования кристаллов в жидком состоянии и перехода металла в твердое состояние называется первичной кристаллизацией. Величина и форма зерна влияет на механические свойства металлов. Чем зерна мельче и чем правильнее их форма, тем большую твердость и прочность будет иметь металл. Чем зерна больше и чем искаженнее их форма, тем ниже твердость и прочность металла.

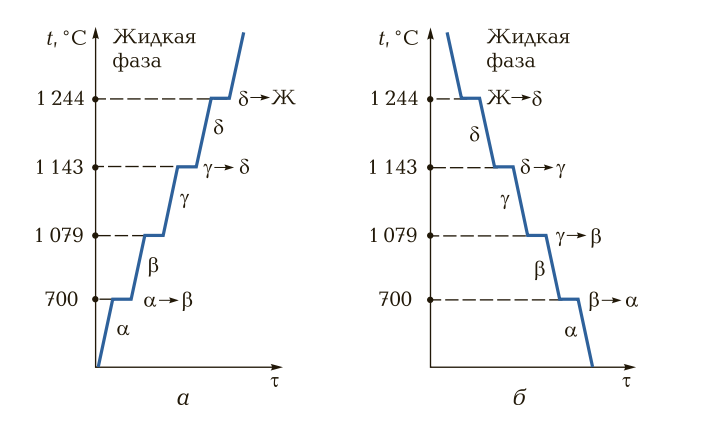

Аллотропия металлов. Такие металлы, как железо, кобальт, никель и др., обладают способностью изменять кристаллическую решетку при нагревании в твердом состоянии. Процесс изменения кристаллических решеток в твердом состоянии называется вторичной кристаллизацией, или аллотропией, а состояние вещества (металла) при наличии нескольких кристаллических решеток при изменении параметров (давления, температуры) — аллотропическими модификациями, или полиморфизмом. Такие металлы, как железо, молибден, вольфрам, литий в твердом состоянии при нормальной температуре имеют объемно-центрированную кубическую ячейку; алюминий, медь, серебро в твердом состоянии при нормальной температуре имеют форму гранецентрированной кубической ячейки.

На рис. 7 представлены кривые нагрева и охлаждения металла (на примере марганца). Аллотропные состояния (модификации), имеющие те или иные кубические ячейки, обозначаются греческими буквами. Первоначальное аллотропное состояние при нормальной температуре обозначается буквой α, при дальнейших повышении температуры и перекристаллизации металла — буквами β, γ, δ и т. д. При охлаждении металлов и сплавов процесс аллотропного превращения происходит в обратном порядке, как правило при тех же температурах.

Рис. 7. Кривые нагрева (а) и охлаждения (б) марганца: t — температура; τ — время

1. Общая характеристика элементов металлов

Из \(118\) известных на данный момент химических элементов \(96\) образуют простые вещества с металлическими свойствами, поэтому их называют металлическими элементами .

Металлические химические элементы в природе могут встречаться как в виде простых веществ, так и в виде соединений. То, в каком виде встречаются металлические элементы в природе, зависит от химической активности образуемых ими металлов.

Металлические элементы, образующие химически активные металлы ( Li–Mg ), в природе чаще всего встречаются в виде солей (хлоридов, фторидов, сульфатов, фосфатов и других).

Соли, образуемые этими металлами, являются главной составной частью распространённых в земной коре минералов и горных пород.

В растворённом виде соли натрия, кальция и магния содержатся в природных водах. Кроме того, соли активных металлов — важная составная часть живых организмов. Например, фосфат кальция Ca 3 ( P O 4 ) 2 является главной минеральной составной частью костной ткани.

Металлические химические элементы, образующие металлы средней активности ( Al–Pb ), в природе чаще всего встречаются в виде оксидов и сульфидов.

Металлические элементы, образующие химически неактивные металлы ( Cu–Au ), в природе чаще всего встречаются в виде простых веществ.

|  |  |

| Рис. \(7\). Самородное золото Au | Рис. \(8\). Самородное серебро Ag | Рис. \(9\). Самородная платина Pt |

Исключение составляют медь и ртуть, которые в природе встречаются также в виде химических соединений.

В Периодической системе химических элементов металлы занимают левый нижний угол и находятся в главных (А) и побочных (Б) группах.

Рис. \(13\). Положение металлов в Периодической системе. Знаки металлических химических элементов расположены ниже ломаной линии B — Si — As — Te

В электронной оболочке атомов металлов на внешнем энергетическом уровне, как правило, содержится от \(1\) до \(3\) электронов. Исключение составляют только металлы \(IV\)А, \(V\)А и \(VI\)А группы, у которых на наружном энергетическом уровне находятся соответственно четыре, пять или шесть электронов.

В атомах металлов главных подгрупп валентные электроны располагаются на внешнем энергетическом уровне, а у металлов побочных подгрупп — ещё и на предвнешнем энергетическом уровне.

Радиусы атомов металлов больше, чем у атомов неметаллов того же периода. В силу отдалённости положительно заряженного ядра атомы металлов слабо удерживают свои валентные электроны.

Рис. \(14\). Характер изменения радиусов атомов химических элементов в периодах и в группах. Радиусы атомов металлов существенно больше, чем радиусы атомов неметаллов, находящихся в том же периоде

Главное отличительное свойство металлов — это их сравнительно невысокая электроотрицательность (ЭО) по сравнению с неметаллами.

Рис. \(15\). Величины относительных электроотрицательностей (ОЭО) некоторых химических элементов (по Л. Полингу). ОЭО металлических химических элементов уступает соответствующей величине неметаллических химических элементов

Атомы металлов, вступая в химические реакции, способны только отдавать электроны, то есть окисляться, следовательно, в ходе превращений могут проявлять себя в качестве восстановителей .

Читайте также: