Термопара для измерения температуры металла

Обновлено: 28.06.2024

Среди большого количества типов термопар стоит выделить термопары хромель-алюмель, хромель-копель, ВР5/ВР20, которые являются наиболее востребованными ввиду своих характеристик.

Принцип работы и конструкции термопар

В простейшем случае термопара представляет из себя два разнородных проводника, которые образуют замкнутую электрическую цепь. Для получения такой цепи концы проводников соединяют друг с другом с помощью пайки, сварки или скрутки.

Если поместить один конец (спай) термопары в среду с температурой T1, а другой - с температурой T2, то в цепи будет протекать электрический ток, который вызывается термо-ЭДС. Данное явление получило название эффект Зеебека. При этом величина термо-ЭДС зависит только от разности температур спаев и материалов проводников. Таким образом, по изменению величины термо-ЭДС можно определить соответствующее изменение температуры. Проводники принято называть термоэлектродами, а места соединения проводников - спаями.

Схема простейшей термопары. t1 > t2. А - положительный термоэлектрод, В - отрицательный термоэлектрод. Спай с температурой t1 - горячий спай (рабочий конец), с температурой t2 - холодный спай (свободный конец). Стрелками показано направление тока.

На практике температуру измеряют с помощью термоэлектрического термометра, в котором термопара является чувствительным элементом. Помимо нее в такой системе присутствуют и другие компоненты, которые, например, измеряют термо-ЭДС и преобразуют полученные значения в градусы.

Основными факторами, которые определяют конструкцию термопары, являются условия ее эксплуатации. Основные из них: диапазон измеряемых температур и свойства среды, в которой осуществляются измерения. Перечисленные факторы влияют на способ соединения термоэлектродов в рабочем спае, изоляции термоэлектродов, защиты термопары.

Соединение термоэлектродов может проводиться с помощью сварки, спайки или скрутки. В зависимости от диапазона измеряемых температур термоэлектроды могут быть изолированы друг от друга с помощью воздуха или специальных керамических трубок. В зависимости от свойств среды, в которой осуществляются измерения, термопара может иметь защитный чехол.

Конструкция термопары. 1 - защитная гильза, 2 - неподвижный штуцер (существуют варианты исполнения с передвижным штуцером), 3 - головка, 4 - розетка из изоляционного материала с зажимами для присоединения термоэлектродов и удлиняющих проводов, 5 - патрубок с сальниковым уплотнением, 6 - соединительная трубка, 7 - термоэлектроды.

Типы термопар и их характеристики

Наиболее распространенной классификацией термопар является классификация по типу материалов, из которых изготовлены термоэлектроды. Например, благородные металлы, тугоплавкие и другие. Ниже представлены типы термопар, разделенные по указанному принципу.

Термопары из неблагородных металлов

Наиболее широким классом термопар являются термопары, изготовленные из неблагородных металлов. Среди наиболее используемых можно выделить термопары хромель-алюмель, хромель-копель, железо-константан.

Термопары из тугоплавких металлов

К данному классу относятся термопары, предназначенные для измерения высоких температур.

- Используется для измерения высоких температур в диапазоне от +1300 °С до +2500 (+3000) °С. В скобках указана максимальная температура при кратковременном измерении.

- Может работать в инертной атмосфере или вакууме.

- Обладает хорошими механическими свойствами при высоких температурах.

- Используется для измерения высоких температур в диапазоне от +1400 °С до +1800 (+2400) °С. В скобках указана максимальная температура при кратковременном измерении.

- Может работать в инертной среде, среде водорода или вакууме.

- Имеет невысокую стоимость по сравнению с другими термопарами для измерения высоких температур.

- Имеет низкую чувствительность.

Термопары из благородных металлов

Данные термопары являются самыми точными и часто применяются в качестве эталонных.

- Используется для измерения температур в диапазоне от 300 °С до +1400 (+1600) °С. В скобках указана максимальная температура при кратковременном измерении.

- Может работать в окислительной и инертной атмосфере. При наличии защиты может использоваться в восстановительных средах.

- Не рекомендуется применение ниже 300 °С, т.к термо-ЭДС в этой области мала и крайне нелинейна.

- Дает высокую точность измерений.

- Имеет хорошую воспроизводимость и стабильность термо-ЭДС.

- Используется в качестве эталонной термопары.

- Имеет высокую стоимость.

- Чувствительна к химическим загрязнениям металлическими и неметаллическими примесями.

- Используется для измерения температур в диапазоне от 600 °С до +1600 (+1800) °С. В скобках указана максимальная температура при кратковременном измерении.

- Может работать в окислительной и нетральной среде. Возможно использование в вакууме. При наличии защиты может использоваться в восстановительных средах.

- Не рекомендуется применение при температуре ниже 600 °С, где термо-ЭДС очень мала и нелинейна.

- Дает высокую точность измерений.

- Имеет хорошую воспроизводимость и стабильность термо-ЭДС.

- Используется в качестве эталонной термопары.

- Имеет высокую стоимость.

- Чувствительна к химическим загрязнениям металлическими и неметаллическими примесями.

телефоны:

8 (800) 200-52-75

(495) 366-00-24

(495) 504-95-54

(495) 642-41-95

Термометры сопротивления: виды, типы конструкции, классы допуска

Термометрия относится к наиболее простым и эффективным методам измерений. Она основана на том, что физические свойства материала меняются в зависимости от температуры. В частности, измеряя сопротивление металла, сплава или полупроводникового элемента, можно определить его температуру с высокой степенью точности. Датчики такого типа называются термоэлектрическими или термосопротивлениями. Предлагаем рассмотреть различные виды этих устройств, их принцип работы, конструкции и особенности.

Виды термодатчиков

Наиболее распространенными считаются следующие типы термометров сопротивления (далее ТС):

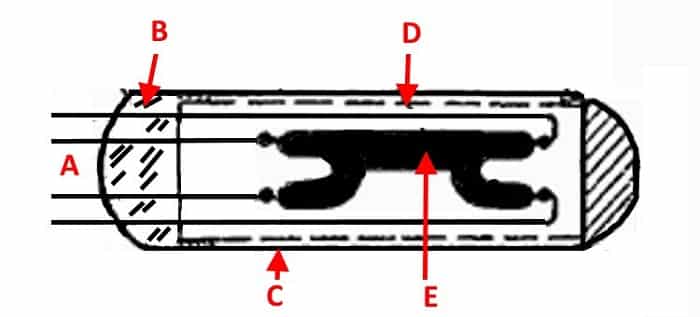

- Полупроводниковые датчики. Отличительные особенности этих приборов заключается в высокой точности и стабильной чувствительности, а также в возможности измерения быстротечных процессов. Благодаря низкому измерительному току имеется возможность работы со сверхнизкими температурами (до -270°С). Пример конструкции полупроводникового ТС. Конструкция термистора

Обозначения:

- А – Выводы измерителя.

- В – Стеклянная пробка, закрывающая защитную гильзу.

- С – Защитная гильза, наполненная гелием.

- D – Электроизоляционная пленка, покрывающая внутреннюю часть гильзы.

- E – Полупроводниковый чувствительный элемент (далее ЧЭ), в приведенном примере это германий, легированный сурьмой.

- Металлические датчики. У таких измерителей в качестве ЧЭ выступает проволочный или пленочный резистор, помещенный в керамический или металлический корпус. Металл, используемый для изготовления чувствительного элемента, должен быть технологичен и устойчив к окислению, а также обладать достаточным температурным коэффициентом. Таким критериям практически идеально отвечает платина. Там, где не столь высокие требования к измерениям, может использоваться никель или медь. В качестве примера можно привести термодатчики: PT1000, PT500, ТСП 100 П, ТСП pt100, ТСП 50П, ТСМ 296, ТСМ 045, ТС 125, Jumbo, ДТС Овен и т.д.

Расшифровка аббревиатур

Чтобы не возникало вопросов, что такое ТСМ, приведем расшифровку этой и других аббревиатур:

- ТСМ это термометр сопротивления (ТС), в чувствительном элементе (ЧЭ) которого используется медная проволока (М).

- ТСП, в применяется платиновый (проволока из платины) ЧЭ.

- КТС б – обозначение комплекта из нескольких платиновых ТС., позволяющих провести многозонные измерения, как правило, монтаж таких устройств производится на вход и выход системы отопления, чтобы установить разность температур.

- ТПТ – технический (Т) платиновый термометр (ПТ).

- КТПТР – комплект из ТПТ приборов, буква «Р» в конце указывает, что может производиться не только измерение разницы температур между различными датчиками.

- ТСПН – «Н» в конце ТСП, обозначает, что датчик низкотемпературный.

- НСХ – под данным сокращением подразумевается «номинальная статическая характеристика», соответствующая стандартной функции «температура-сопротивление». Достаточно посмотреть таблицу НСХ для pt100 или любого другого датчика (например, pt1000, rtd, ntc и т.д.), чтобы иметь представление о его характеристиках.

- ЭТС – эталонные приборы, служащие для калибровки датчиков.

Чем отличается термосопротивление от термопары?

Схема термопары, ее конструкция, а также принцип работы существенно отличается от термометра сопротивления, расскажем об этом простыми словами. У устройства pt100, а также других датчиков, принцип действия основан на сопоставимости между изменением температуры металла и его сопротивлением.

Принцип термопары построен на различных свойствах двух металлов собранных в единую биметаллическую конструкцию. Устройство, подключение, назначение термопары, а также описание погрешности этих приборов будет рассмотрено в отдельной статье.

Сейчас достаточно понимать, что термопара и ТСП, например pt100, это совершенно разные приборы, отличающиеся принципом работы.

Платиновые измерители температуры

Учитывая распространенность металлических датчиков, имеет смысл привести краткое описание этих устройств, чтобы наглядно показать сравнительные характеристики различных видов, особенности, а также описать сферу применения.

В соответствии с нормами ГОСТ 6651 2009 и МЭК 60751, у рабочих приборов данного типа значение температурного коэффициента должно быть 0,00385°С -1 , эталонных – 0,03925°С -1 . Диапазон измеряемой температуры: от-196,0°С до 600,0°С. К несомненным достоинствам следует отнести высокий коэффициент точности, близкую к линей характеристику «Температура-сопротивление», стабильные параметры. Недостаток – наличие драгметаллов увеличивает стоимость конструкции. Необходимо заметить, что современные технологии позволяют минимизировать содержание этого металла, что делает возможным снижение стоимости продукции.

Основная область применения – контроль температуры различных технологических процессов. Например, такой прибор может быть установлен в трубопроводе, в котором плотность рабочей среды сильно зависит от температуры. В этом случае показания вихревой расходометра корректируются информацией о температуре рабочей среды.

Датчик термопреобразователь ТСП 5071 производства Элемер

Никелевые термометры сопротивления

Температурный коэффициент (далее ТК) у данного типа измерительных устройств самый высокий – 0,00617°С -1 . Диапазон измеряемых температур также существенно уже, чем у платиновых ЧЭ (от -60,0°С до 180,0°С). Основное достоинство данных приборов – высокий уровень выходного сигнала. В процессе эксплуатации следует учитывать особенность, связанную с приближением температуры нагрева к точке Кюри (352,0°С), вызывающую существенное изменение параметров ввиду непредсказуемого гистерезиса.

Данные устройства практически не используются, поскольку в большинстве случаев их можно заменить приборами с медными чувствительными элементами, которые существенно дешевле и технологичнее (проще в производстве).

Медные датчики (ТСМ)

ТК медных измерительных приборов – 0,00428°С -1 , диапазон измеряемых температур немного уже, чем у никелевых аналогов (от -50,0°С до 150°С). К несомненным преимуществам медных измерителей следует отнести их относительно невысокую стоимость и наиболее близкую к линейной характеристику «температура-сопротивление». Но, узкий диапазон измеряемых температур и низкие параметры удельного сопротивления существенно ограничивают сферу применения термопреобразователей ТСМ.

Но, тем не менее, медные датчики рано списывать, есть немало примеров удачных реализаций, например, ТХА Метран 2700, который предназначен как для различных видов промышленности, но также удачно используется в ЖКХ.

Учитывая, что платиновые терморезисторы наиболее востребованы, рассмотрим варианты их конструктивного исполнения.

Типовые конструкции платиновых термосопротивлений

Наиболее распространение получило исполнение ЧЭ в ПТС, называемое «свободной от напряжения спиралью», у зарубежных изготовителей оно проходит под термином «Strain free». Упрощенный вариант такой конструкции представлен ниже.

Конструктивное исполнение «Strain free»

- А – Выводы термоэлектрического элемента.

- В – Защитный корпус.

- С – Спираль из платиновой проволоки.

- D – Мелкодисперсный наполнитель.

- E – Глазурь, герметизирующая ЧЭ.

Как видно из рисунка, четыре спирали из платиновой проволоки, размещают в специальных каналах, которые потом заполняются мелкодисперсным наполнителем. В роли последнего выступает очищенный от примесей оксид алюминия (Al2O3). Наполнитель обеспечивает изоляцию между витками проволоки, а также играет роль амортизатора при вибрациях или когда происходит ее расширение, вследствие нагрева. Для герметизации отверстий в защитном корпусе применяется специальная глазурь.

На практике встречается много вариаций типового исполнения, различия могут быть в дизайне, герметизирующем материале и размерах основных компонентов.

Исполнение Hollow Annulus.

Данный вид конструкции относительно новый, она разрабатывалась для использования в атомной индустрии, а также на объектах особой важности. В других сферах датчики данного типа практически не применяются, основная причина этого высокая стоимость изделий. Отличительные особенности высокая надежность и стабильные характеристики. Приведем пример такой конструкции.

Пример исполнения «Hollow Annulus»

- А – Выводы с ЧЭ.

- В – Изоляция выводов ЧЭ.

- С – Изолирующий мелкодисперсный наполнитель.

- D – Защитный корпус датчика.

- E – Проволока из платины.

- F – Металлическая трубка.

ЧЭ данной конструкции представляет собой металлическую трубку (полый цилиндр), покрытый слоем изоляции, сверху которой наматывается платиновая проволока. В качестве материала цилиндра используется сплав с температурным коэффициентом близким к платине. Изоляционное покрытие (Al2O3) наносится горячим напылением. Собранный ЧЭ помещается с защитный корпус, после чего его герметизируют.

Для данной конструкции характерна низкая инерционность, она может быть в диапазоне от 350,0 миллисекунд до 11,0 секунд, в зависимости от того используется погружаемый или монтированный ЧЭ.

Пленочное исполнение (Thin film).

Основное отличие от предыдущих видов заключается в том, что платина тонким слоем (толщиной в несколько микрон) напыляется на керамическое или пластиковое основание. На напыление наносится стеклянное, эпоксидное или пластиковое защитное покрытие.

Миниатюрный пленочный датчик

Это наиболее распространенный тип конструкции, основные достоинства которой заключаются в невысокой стоимости и небольших габаритах. Помимо этого пленочные датчики обладают низкой инерционностью и относительно высоким внутренним сопротивлением. Последнее практически полностью нивелирует воздействие сопротивления выводов на показания прибора (таблицы термосопротивлений можно найти в сети).

Что касается стабильности, то она уступает проволочным датчикам, но следует учитывать, что пленочная технология усовершенствуется год от года, и прогресс довольно ощутим.

Стеклянная изоляция спирали.

В некоторых дорогих ТС платиновую проволоку покрывают стеклянной изоляцией. Такое исполнение обеспечивает полную герметизацию ЧЭ и увеличивает влагостойкость, но сужает диапазон измеряемой температуры.

Класс допуска

Согласно действующим нормам допускается определенное отклонение от линейной характеристики «температура-сопротивление». Ниже представлена таблица соответствия класса точности.

Таблица 1. Классы допуска.

Приведенная в таблице погрешность отвечает текущим нормам.

Схемы включения ТСМ/ТСП

Существует три варианта подключения:

- 2-х проводное (см. А на рис. 7), этот наиболее простой способ используется в тех случаях, когда точность результатов не критична. Дополнительную погрешность создает номинальное сопротивление проводников, которыми подключается датчик. Обратим внимание, что для классов точности A и AA данная схема включения неприемлема. Рисунок 7. Двухпроводная, трехпроводная и четырехпроводная схема включения термометра сопротивления

- 3-х проводное (В). Такой вариант обладает более высокой точностью, чем 2-х проводная схема вариант подключения. Это происходит за счет того, что появляется возможность измерить сопротивление монтажных проводов, чтобы учесть их воздействие.

- 4-х проводное. Этот вариант позволяет полностью исключить воздействие сопротивления монтажных проводов на результаты измерений.

В измерительных приборах ТС, как правило, включен по мостовой схеме.

Пример подключения по мостовой схеме вторичного прибора (pt100) для измерения температуры воздуха

Обратим внимание, что под rл.с. в электрической схеме подразумевается сопротивление линий связи, то есть проводов, которыми подключен датчик.

Обслуживание

Информация о ТО температурного датчика указана в паспорте прибора или инструкции эксплуатации, там же приводится типовые неисправности и способы их ремонта, рекомендуемая длина кабеля для подключения, а также друга полезная информация.

Термометры сопротивления не требуют специального ТО, в задачу обслуживающего персонала входит:

- Проверка условий, в которых эксплуатируется датчик.

- Внешний осмотр на предмет целостности конструкции и кабельных соединений, проверка хода подвижного штуцера (если таковой имеется).

- Помимо этого проверяется наличие пломб.

- Проверяется заземление.

Такой осмотр должен проводиться с периодичностью один раз в месяц или чаще.

Помимо этого должна проводиться поверка приборов, с использованием эталонного датчика, например, ЭТС 100.

Платиновый эталонный ПТС (датчик ЭТС 100)

Для градуировки датчиков используются специальные таблицы, в качестве примера приведена одна из них для термосопротивления pt100. Саму методику калибровки мы приводить не будем, ее описание несложно найти в сети.

Градуировочная таблица для терморезистора pt100 (фрагмент, без указания пределов градуировки измерений)

Что касается методики поверки эталонных платиновых датчиков, то она должна производиться на специальных реперных точках.

О термопарах: что это такое, принцип действия, подключение, применение

В автоматизации технологических процессов очень часто приходится снимать показатели о температурных изменениях, для их загрузки в системы управления, с целью дальнейшей обработки. Для этого требуются высокоточные, малоинерционные датчики, способные выдерживать большие температурные нагрузки в определённом диапазоне измерений. В качестве термоэлектрического преобразователя широко используются термопары – дифференциальные устройства, преобразующие тепловую энергию в электрическую.

Устройства также являются простым и удобным датчиком температуры для термоэлектрического термометра, предназначенного для осуществления точных измерений в пределах довольно широких температурных диапазонов. В частности, управляющая автоматика газовых котлов и других отопительных систем срабатывает от электрического сигнала, поступающего от сенсора на базе термопары. Конструкции датчика обеспечивают необходимую точность измерений в выбранном диапазоне температур.

Устройство и принцип действия

Термопара конструктивно состоит из двух проволок, каждая из которых изготовлена из разных сплавов. Концы этих проводников образуют контакт (горячий спай) выполненный путём скручивания, с помощью узкого сварочного шва либо сваркой встык. Свободные концы термопары замыкаются с помощью компенсационных проводов на контакты измерительного прибора или соединяются с автоматическим устройством управления. В точках соединения образуется другой, так называемый, холодный спай. Схематически устройство изображено на рисунке 1.

Рис. 1. Схема строения термопары

Красным цветом выделено зону горячего спая, синим – холодный спай.

Электроды состоят из разных металлов (металл А и металл В), которые на схеме окрашены в разные цвета. С целью защиты термоэлектродов от агрессивной горячей среды их помещают в герметичную капсулу, заполненную инертным газом или жидкостью. Иногда на электроды надевают керамические бусы, как показано на рис. 2).

Рис. 2. Термопара с керамическими бусами

Принцип действия основан на термоэлектрическом эффекте. При замыкании цепи, например милливольтметром (см. рис. 3) в точках спаек возникает термо-ЭДС. Но если контакты электродов находятся при одинаковой температуре, то эти ЭДС компенсируют друг друга и ток не возникает. Однако, стоит нагреть место горячей спайки горелкой, то согласно эффекту Зеебека возникнет разница потенциалов, поддерживающая существование электрического тока в цепи.

Рис. 3. Измерение напряжения на проводах ТП

Примечательно, что напряжение на холодных концах электродов пропорционально зависит от температуры в области горячей спайки. Другими словами, в определённом диапазоне температур мы наблюдаем линейную термоэлектрическую характеристику, отображающую зависимость напряжения от величины разности температур между точками горячей и холодной спайки. Строго говоря, о линейности показателей можно говорить лишь в том случае, когда температура в области холодной спайки постоянна. Это следует учитывать при выполнении градуировок термопар. Если на холодных концах электродов температура будет изменяться, то погрешность измерения может оказаться довольно значительной.

В тех случаях, когда необходимо добиться высокой точности показателей, холодные спайки измерительных преобразователей помещают даже в специальные камеры, в которых температурная среда поддерживается на одном уровне специальными электронными устройствами, использующими данные термометра сопротивления (схема показана на рис. 4). При таком подходе можно добиться точности измерений с погрешностью до ± 0,01 °С. Правда, такая высокая точность нужна лишь в немногих технологических процессах. В ряде случаев требования не такие жёсткие и погрешность может быть на порядок ниже.

Рис. 4. Решение вопроса точности показаний термопар

На погрешность влияют не только перепады температуры в среде, окружающей холодную спайку. Точность показаний зависит от типа конструкции, схемы подключения проводников, и некоторых других параметров.

Различные сплавы, используемые для изготовления термопар, обладают разными коэффициентами термо-ЭДС. В зависимости от того, из каких металлов изготовлены термоэлектроды, различают следующие основные типы термопар:

- ТПП13 – платинородий-платиновые (тип R);

- ТПП10 – платинородий-платиновые (тип S);

- ТПР – платинородий-платинродиевые (тип B);

- ТЖК – железо-константановые (тип J);

- ТМКн – медь-константановые (тип T);

- ТНН – нихросил-нисиловые (тип N);

- ТХА – хромель-алюмелевые (тип K);

- ТХКн – хромель-константановые (тип E);

- ТХК – хромель-копелевые (тип L);

- ТМК – медь-копелевые (тип M);

- ТСС – сильх-силиновые (тип I);

- ТВР – вольфрамрениевые (типы A-1 – A-3).

Технические требования к термопарам задаются параметрами определёнными ГОСТ 6616-94, а их НСХ (номинальные статические характеристики преобразования), оптимальные диапазоны измерений, установленные классы допуска регулируются стандартами МЭК 62460, и определены ГОСТ Р 8.585-2001. Заметим, также, что НСХ в вольфрам-рениевых термопарах отсутствовали в таблицах МЭК до 2008 г. На сегодняшний день указанными стандартами не определены характеристики термопары хромель-копель, но их параметры по прежнему регулируются ГОСТ Р 8.585-2001. Поэтому импортные термопары типа L не являются полным аналогом отечественного изделия ТХК.

Классификацию термодатчиков можно провести и по другим признакам: по типу спаев, количеству чувствительных элементов.

Типы спаев

В зависимости от назначения термодатчика спаи термопар могут иметь различную конфигурацию. Существуют одноэлементные и двухэлементные спаи. Они могут быть как заземлёнными на корпус колбы, так и незаземленными. Понять схемы таких конструкций можно из рисунка 5.

Рис. 5. Типы спаев

Буквами обозначено:

- И – один спай, изолированный от корпуса;

- Н – один соединённый с корпусом спай;

- ИИ – два изолированных друг от друга и от корпуса спая;

- 2И – сдвоенный спай, изолированный от корпуса;

- ИН – два спая, один из которых заземлён;

- НН – два неизолированных спая, соединённых с корпусом.

Заземление на корпус снижает инерционность термопары, что, в свою очередь, повышает быстродействие датчика и увеличивает точность измерений в режиме реального времени.

С целью уменьшения инерционности в некоторых моделях термоэлектрических преобразователей оставляют горячий спай снаружи защитной колбы.

Многоточечные термопары

Часто требуется измерение температуры в различных точках одновременно. Многоточечные термопары решают эту проблему: они фиксируют данные о температуре вдоль оси преобразователя. Такая необходимость возникает в химических и нефтехимических отраслях, где требуется получать информацию о распределении температуры в реакторах, колоннах фракционирования и в других ёмкостях, предназначенных для переработки жидкостей химическим способом.

Многоточечные измерительные преобразователи температуры повышают экономичность, не требуют сложного обслуживания. Количество точек сбора данных может достигать до 60. При этом используется только одна колба и одна точка ввода в установку.

Таблица сравнения термопар

Выше мы рассмотрели типы термоэлектрических преобразователей. У читателя, скорее всего, резонно возник вопрос: Почему так много типов термопар существует?

Дело в том, что заявленная производителем точность измерений возможна только в определённом интервале температур. Именно в этом диапазоне производитель гарантирует линейную характеристику своего изделия. В других диапазонах зависимость напряжения от температуры может быть нелинейной, а это обязательно отобразится на точности. Следует учитывать, что материалы обладают разной степенью плавкости, поэтому для них существует предельное значение рабочих температур.

Для сравнения термопар составлены таблицы, в которых отображены основные параметры измерительных преобразователей. В качестве примера приводим один из вариантов таблицы для сравнения распространённых термопар.

Способы подключения

Каждая новая точка соединения проводов из разнородных металлов образует холодный спай, что может повлиять на точность показаний. Поэтому подключения термопары выполняют, по возможности, проводами из того же материала, что и электроды. Обычно производители поставляют изделия с подсоединёнными компенсационными проводами.

Некоторые измерительные приборы содержат схемы корректировки показаний на основе встроенного термистора. К таким приборам просто подключаются провода, соблюдая их полярность (см. рис. 6).

Рис. 6. Компенсационные провода

Часто используют схему подключения «на разрыв». Измерительный прибор, подключают через проводник того же типа что и клеммы (чаще всего медь). Таким образом, в местах соединения отсутствует холодный спай. Он образуется лишь в одном месте: в точке присоединения провода к электроду термопары. На рисунке 7 показана схема такого подключения.

Рис. 7. Схема подключения на разрыв

При подключении термопары следует как можно ближе размещать измерительные системы, чтобы избежать использования слишком длинных проводов. Во всяком проводе возможны помехи, которые усиливаются с увеличением длины проволоки. Если от радиопомех можно избавиться путём экранирования проводки, то бороться с токами наводки гораздо сложнее.

В некоторых схемах используют компенсирующий терморезистор между контактом измерительного прибора и точкой холодного спая. Поскольку внешняя температура одинаково влияет на резистор и на свободный спай, то данный элемент будет корректировать такие воздействия.

И напоследок: подключив термопару к измерительному прибору, необходимо, пользуясь градуировочными таблицами, выполнить процедуру калибровки.

Применение

Термопары используются везде, где требуется измерение температуры в технологической среде. Они применяются в автоматизированных системах управления в качестве датчиков температуры. Термопары типа ТВР, у которых внушительный диаметр термоэлектрода, незаменимы там, где требуется получать данные о слишком высокой температуре, в частности в металлургии.

Газовые котлы, конвекторы, водонагревательные колонки также оборудованы термоэлектрическими преобразователями.

Преимущества

- высокая точность измерений;

- достаточно широкий температурный диапазон;

- высокая надёжность;

- простота в обслуживании;

- дешевизна.

Недостатки

Недостатками изделий являются факторы:

- влияние свободных спаев на показатели приборов;

- ограничение пределов рабочего диапазона нелинейной зависимостью ТЭДС от степени нагревания, порождающей сложности в разработке вторичных преобразователей сигналов;

- при длительной эксплуатации в условиях перепадов температур ухудшаются градуировочные характеристики;

- необходимость в индивидуальной градуировке для получения высокой точности измерений, в пределах погрешности в 0,01 ºC.

Благодаря тому, что проблемы связанные с недостатками решаемы, применение термопар более чем оправдано.

Что такое термопара, принцип действия, основные виды и типы

Термопара – это устройство для измерения температур во всех отраслях науки и техники. Данная статья представляет общий обзор термопар с разбором конструкции и принципом действия устройства. Описаны разновидности термопар с их краткой характеристикой, а также дана оценка термопары как измерительного прибора.

Устройство термопары

Принцип работы термопары. Эффект Зеебека

Работа термопары обусловлена возникновением термоэлектрического эффекта, открытым немецким физиком Томасом Зеебеком (Tomas Seebeck) в 1821 г.

Явление основано на возникновении электричества в замкнутом электрическом контуре при воздействии определенной температуры окружающей среды. Электрический ток возникает при наличии разницы температур между двумя проводниками (термоэлектродами) различного состава (разнородных металлов или сплавов) и поддерживается сохранением места их контактов (спаев). Устройство выводит на экран подсоединенного вторичного прибора значение измеряемой температуры.

Выдаваемое напряжение и температура находятся в линейной зависимости. Это означает, что увеличение измеряемой температуры приводит к большему значению милливольт на свободных концах термопары.

Находящийся в точке измерения температуры спай называется «горячим», а место подключения проводов к преобразователю — «холодным».

Компенсация температуры холодного спая (КХС)

Компенсация холодного спая (КХС) – это компенсация, вносимая в виде поправки в итоговые показания при измерении температуры в точке подсоединения свободных концов термопары. Это связано с расхождениями между реальной температурой холодных концов с вычисленными показаниями градуировочной таблицы для температуры холодного спая при 0°С.

КХС является дифференциальным способом, при котором показания абсолютной температуры находятся из известного значения температуры холодного спая (другое название эталонный спай).

Конструкция термопары

При конструировании термопары учитывают влияние таких факторов, как «агрессивность» внешний среды, агрегатное состояние вещества, диапазон измеряемых температур и другие.

Особенности конструкции термопар:

1) Спаи проводников соединяются между собой скруткой или скруткой с дальнейшей электродуговой сваркой (редко пайкой).

ВАЖНО: Не рекомендуется использовать способ скручивания из-за быстрой потери свойств спая.

2) Термоэлектроды должны быть электрически изолированы по всей длине, кроме точки соприкосновения.

3) Способ изоляции подбирается с учетом верхнего температурного предела.

- До 100-120°С – любая изоляция;

- До 1300°С – фарфоровые трубки или бусы;

- До 1950°С – трубки из Al2O3;

- Свыше 2000°С – трубки из MgO, BeO, ThO2, ZrO2.

4) Защитный чехол.

Материал должен быть термически и химически стойким, с хорошей теплопроводностью (металл, керамика). Использование чехла предотвращает коррозию в определенных средах.

Удлиняющие (компенсационные) провода

Данный вид проводов необходим для удлинения концов термопары до вторичного прибора или барьера. Провода не используются в случае наличия у термопары встроенного преобразователя с унифицированным выходным сигналом. Наиболее широкое применение получил нормирующий преобразователь, размещенный в стандартной клеммной головке датчика с унифицированным сигналом 4-20мА, так называемая «таблетка».

Материал проводов может совпадать с материалом термоэлектродов, но чаще всего заменяется на более дешевый с учетом условий, предотвращающих образования паразитных (наведенных) термо-ЭДС. Применение удлиняющих проводов также позволяет оптимизировать производство.

Лайфхак! Для правильного определения полярности компенсационных проводов и их подключения к термопаре запомните мнемоническое правило ММ — минус магнитится. То есть берём любой магнит и минус у компенсации будет магнитится, в отличии от плюса.

Типы и виды термопар

Многообразие термопар объясняется различными сочетаниями используемых сплавов металлов. Подбор термопары осуществляется в зависимости от отрасли производства и необходимого температурного диапазона.

Термопара хромель-алюмель (ТХА)

Положительный электрод: сплав хромель (90% Ni, 10% Cr).

Отрицательный электрод: сплав алюмель (95% Ni, 2% Mn, 2% Al, 1% Si).

Изоляционный материал: фарфор, кварц, окиси металлов и т.д.

Диапазон температур от -200°С до 1300°С кратковременного и 1100°С длительного нагрева.

Рабочая среда: инертная, окислительная (O2=2-3% или полностью исключено), сухой водород, кратковременный вакуум. В восстановительной или окислительно-восстановительной атмосфере в присутствии защитного чехла.

Недостатки: легкость в деформировании, обратимая нестабильность термо-ЭДС.

Возможны случаи коррозии и охрупчивания алюмеля в присутствии следов серы в атмосфере и хромеля в слабоокислительной атмосфере («зеленая глинь»).

Термопара хромель-копель (ТХК)

Положительный электрод: сплав хромель (90% Ni, 10% Cr).

Отрицательный электрод: сплав копель (54,5% Cu, 43% Ni, 2% Fe, 0,5% Mn).

Диапазон температур от -253°С до 800°С длительного и 1100°С кратковременного нагрева.

Рабочая среда: инертная и окислительная, кратковременный вакуум.

Недостатки: деформирование термоэлектрода.

Возможно испарение хрома при длительном вакууме; реагирование с атмосферой, содержащей серу, хром, фтор.

Термопара железо-константан (ТЖК)

Положительный электрод: технически чистое железо (малоуглеродистая сталь).

Отрицательный электрод: сплав константан (59% Cu, 39-41% Ni, 1-2% Mn).

Используется для проведения измерений в восстановительных, инертных средах и вакууме. Температура от -203°С до 750°С длительного и 1100°С кратковременного нагрева.

Применение складывается на совместном измерении положительных и отрицательных температур. Невыгодно использовать только для отрицательных температур.

Недостатки: деформирование термоэлектрода, низкая коррозийная стойкость.

Изменение физико-химических свойств железа около 700°С и 900 °С. Взаимодействует с серой и водными парами с образованием коррозии.

Термопара вольфрам-рений (ТВР)

Положительный электрод: сплавы ВР5 (95% W, 5% Rh)/ВАР5 (BP5 с кремнещелочной и алюминиевой присадкой)/ВР10 (90% W, 10% Rh).

Отрицательный электрод: сплавы ВР20 (80% W, 20% Rh).

Изоляция: керамика из химически чистых окислов металлов.

Отмечается механическая прочность, термостойкость, малая чувствительность к загрязнениям, легкость изготовления.

Измерение температур от 1800°С до 3000°С, нижний предел – 1300°С. Измерения проводятся в среде инертного газа, сухого водорода или вакуума. В окислительных средах только для измерения в быстротекущих процессах.

Недостатки: плохая воспроизводимость термо-ЭДС, ее нестабильность при облучении, непостоянная чувствительность в температурном диапазоне.

Термопара вольфрам-молибден (ВМ)

Положительный электрод: вольфрам (технически чистый).

Отрицательный электрод: молибден (технически чистый).

Изоляция: глиноземистая керамика, защита кварцевыми наконечниками.

Инертная, водородная или вакуумная среда. Возможно проведение кратковременных измерений в окислительных средах в присутствии изоляции. Диапазон измеряемых температур составляет 1400-1800°С, предельная рабочая температура порядка 2400°С.

Недостатки: плохая воспроизводимость и чувствительность термо-ЭДС, инверсия полярности, охрупчивание при высоких температурах.

Термопары платинородий-платина (ТПП)

Положительный электрод: платинородий (Pt c 10% или 13% Rh).

Отрицательный электрод: платина.

Изоляция: кварц, фарфор (обычный и огнеупорный). До 1400°С — керамика с повышенным содержанием Al2O3, свыше 1400°С — керамику из химически чистого Al2O3.

Предельная рабочая температура 1400°С длительно, 1600°С кратковременно. Измерение низких температур обычно не производят.

Рабочая среда: окислительная и инертная, восстановительная в присутствии защиты.

Недостатки: высокая стоимость, нестабильность при облучении, высокая чувствительность к загрязнениям (особенно платиновый электрод), рост зерен металла при высоких температурах.

Термопары платинородий-платинородий (ТПР)

Положительный электрод: сплав Pt c 30% Rh.

Отрицательный электрод: сплав Pt c 6% Rh.

Среда: окислительная, нейтральная и вакуум. Использование в восстановительных и содержащих пары металлов или неметаллов средах в присутствии защиты.

Максимальная рабочая температура 1600°С длительно, 1800°С кратковременно.

Изоляция: керамика из Al2O3 высокой чистоты.

Менее подвержены химическим загрязнениям и росту зерна, чем термопара платинородий-платина.

Схема подключения термопары

- Подключение потенциометра или гальванометра непосредственно к проводникам.

- Подключение с помощью компенсационных проводов;

- Подключение обычными медными проводами к термопаре, имеющей унифицированный выход.

Стандарты на цвета проводников термопар

Цветная изоляция проводников помогает отличить термоэлектроды друг от друга для правильного подключения к клеммам. Стандарты отличаются по странам, нет конкретных цветовых обозначений для проводников.

ВАЖНО: Необходимо узнать используемый стандарт на предприятии для предотвращения ошибок.

Точность измерения

Точность зависит от вида термопары, диапазона измеряемых температур, чистоты материала, электрических шумов, коррозии, свойств спая и процесса изготовления.

Термопарам присуждается класс допуска (стандартный или специальный), устанавливающий доверительный интервал измерений.

ВАЖНО: Характеристики на момент изготовления меняются в период эксплуатации.

Быстродействие измерения

Быстродействие обуславливается способностью первичного преобразователя быстро реагировать на скачки температуры и следующим за ними потоком входных сигналов измерительного прибора.

Факторы, увеличивающие быстродействие:

- Правильная установка и расчет длины первичного преобразователя;

- При использовании преобразователя с защитной гильзой необходимо уменьшить массу узла, подобрав меньший диаметр гильз;

- Сведение к минимуму воздушного зазора между первичным преобразователем и защитной гильзой;

- Использование подпружиненного первичного преобразователя и заполнения пустот в гильзе теплопроводящим наполнителем;

- Быстро движущаяся среда или среда с большей плотностью (жидкость).

Проверка работоспособности термопары

Для проверки работоспособности подключают специальный измерительный прибор (тестер, гальванометр или потенциометр) или измеряют напряжение на выходе милливольтметром. При наличии колебаний стрелки или цифрового индикатора термопара является исправной, в противном случае устройство подлежит замене.

Причины выхода из строя термопары:

- Неиспользование защитного экранирующего устройства;

- Изменение химического состава электродов;

- Окислительные процессы, развивающиеся при высоких температурах;

- Поломка контрольно-измерительного прибора и т.д.

Преимущества и недостатки использования термопар

Достоинствами использования данного устройства можно назвать:

- Большой температурный диапазон измерений;

- Высокая точность;

- Простота и надежность.

К недостаткам следует отнести:

- Осуществление постоянного контроля холодного спая, поверки и калибровки контрольной аппаратуры;

- Структурные изменения металлов при изготовлении прибора;

- Зависимость от состава атмосферы, затраты на герметизацию;

- Погрешность измерений из-за воздействия электромагнитных волн.

Термометр сопротивления — датчик для измерения температуры: что это такое, описание и виды

Что такое тензодатчик, типы тензометрических датчиков, схема подключения и их применение

Что такое люминесцентная лампа и как она работает?

Что такое частотный преобразователь, основные виды и какой принцип работы

Типы термопар

Термопары зависимо от сферы применения, величины измеряемых температур и своего состава делятся на разные типы.

Хромель-алюмель тип К

Это один из самых применяемых типов термопар. На протяжении долгого времени измеряет температуры до 1100 0 С, в коротком – до 1300 0 С. Измерение пониженных температур возможно до -200 0 С. Отлично функционирует в условиях окислительной атмосферы и инертности. Возможно применение в сухом водороде, и недолго в вакууме. Чувствительность – 40 мкВ/ 0 С. Это самый стойкий тип термопары способный работать в реактивных условиях.

Минусами является высокая деформация электродов и нестабильная ЭДС.

Хромель-алюмель или термопара типа К не применяется в среде с содержанием О2 более чем 3%. При большем содержании кислорода хром окисляется и снижается термическая ЭДС. Тип К с защитным чехлом можно использовать в переменной окислительно-восстановительной атмосфере.

Для защиты термопары ХА применяется оболочка из фарфорового, асбестового, стекловолоконного, кварцевого, эмалевого материала или высокоогнеупорных окислов.

Чаще всего хромель-алюмель выходит из строя из-за разрушения алюмелевого электрода. Происходит это после нагревания электрода до 650 градусов в серной среде. Предотвратить коррозию алюмели можно лишь исключив попадание серы в рабочую среду термопары.

Хром портится из-за внутреннего окисления, когда в атмосфере содержится водяной пар или повышенная кислотность. Защитой является применение вентилируемой защиты.

Хромель-копель тип L

Это также часто применяемая термопара позволяющая измерять в инертной и окислительной среде. Длительное измерение до 800 0С, короткое – 1100 0С. Нижний предел -253 0С. Длительная работа до 600С. Это самая чувствительная термопара из всех измерительных устройств промышленного типа. Обладает линейной градуировкой. При температуре 600 градусов выделяется термоэлектрической стабильностью. Недостатком является повышенная предрасположенность электродов к деформациям.

Положительным электродом у термопары типа L является хромель, а отрицательным – копель. Рабочая среда – окислительная или с инертно газовой составляющей. Возможно применение в вакууме при повышенной температуре короткое время. Используя хорошую газоплотную защиту ТХК можно использовать в серосодержащей и окислительной среде. В хлорной или фторсодержащей атмосфере возможна эксплуатация, но только до 200 градусов.

Железо-константан тип J

Используется в восстановительной, окислительной, инертной и вакуумной среде. Измерение положительных сред до 1100 0С, отрицательных – до -203 0С. Именно тип J рекомендуется применять в положительной среде с переходом в условия отрицательной температуры. Только в отрицательной среде ТЖК использовать не рекомендуется. На протяжении длительного времени измеряет температуры до 750 0С, в коротком интервале 1100 0С. Минусы: высокочувствительна - 50-65 мкВ/ 0С, поддается деформациям, низкая коррозийная стойкость электрода содержащего железо.

Положительным электродом у термопары типа J есть технически чистое железо, а отрицательным – медно-никелевый сплав константан.

ТЖК устойчива к окислительной и восстановительной среде. Железо при температурах от 770 0С поддается магнитным и ↔- превращениям, влияющим на термоэлектрические свойства. Нахождение термопары в условиях больше 760 0С не способно далее в точности измерять показатели температуры нижеуказанных цифр. В данном случае ее показания не соответствуют градуировочной таблице.

Скоки эксплуатации зависят от поперечного сечения электродов. Диаметр должен соответствовать измеряемым показателям.

В условиях температур выше 500С с содержанием серы в атмосфере рекомендуется применять защитный газоплотный чехол.

Вольфрам-рений тип А-1, А-2, А-3

Отлично измеряет температуры до 1800 градусов. В промышленности используется для измерения показателей около 3000 0 С. Нижний предел ограничивается – 1300 0 С. Можно эксплуатировать в аргоновой, азотной, гелиевой, сухой водородной и вакуумной средах.

Термо-ЭДС при 2500 0 С - 34 мВ для измерительных устройств из сплавов ВР5/20 и ВАР5 /ВР20 и 22 мВ, для термопар из сплава ВР10/20, чувствительность – 7-10 и 4-7 мкВ/ 0 С.

ТВР характеризуется механической устойчивостью даже в условиях высокой температуры, справляется со знакопеременными нагрузками и резкими тепловыми сменами. Удобна в установке и практически не теряет свойств при загрязнении.

Минусы: низкая производимость термо-ЭДС; при облучениях нестабильная термо-ЭДС ; падение чувствительности при 2400 0 С и более.

Более точные результаты у сплавов ВАР5/ВР20 наблюдаются при длительном измерении, что не так характерно для сплавов ВР5/20.

В ТВР электроды изготавливаются из сплавов ВР5 – положительный и ВР20 – отрицательный; ВАР5 – положительный и ВР20 – отрицательный или ВР10 – положительный и ВР20 – отрицательный электрод.

Незначительное наличие О2 способно вывести термопару вольфрам-рений из строя. В окислительной среде используются лишь в быстротекущем процессе. В условиях сильного окисления моментально выходит из строя.

Иногда эта термопара может использоваться в работе высокотемпературной печи совместно с графитовым нагревательным элементом.

В качестве электродных изоляторов применяют керамику. Оксид бериллия можно применять, как изолятор в том случае, когда воздействующая на него температура не превышает температур плавления. При измерении значений меньше 1600 0С электроды защищают чистым оксидом алюминия или магния. Керамический изолятор должен быть прокален для возможности очистки разных примесей. В условиях повышенного окисления используются чехлы из металла и сплавов Mo- Re, W-Re с покрытиями. Измерительный прибор с защитой из иридия можно кратковременно использовать на воздухе.

Вольфрам-молибден

Эксплуатируется в инертной, водородной и вакуумной сфере. Температуры измерений – 1400 0 С -1800 0 С, пределы рабочих показателей - 2400 0 С. Чувствительность - 6,5 мкВ/ 0 С. Обладает высокой механической прочностью. Не нуждается в химической чистоте.

Минусы: низкая термо-ЭДС; инверсия полярности, повышение хрупкости при повышенных температурах.

Рекомендуется применять в водородной, инертногазовой и вакуумной среде. Окисление на воздухе происходит при 400 градусах. При повышении термической подачи окисление ускоряется. ТВМ не вступает в реакцию с Н и инертным газом до температур плавления. Данный тип термопары лучше не использовать без изоляторов, так как она при повышении температуры может вступать в реакцию с окислами. При наличии керамического изолятора возможно кратковременное применение в окислительной среде.

Для измерения термической составляющей жидкого металла изолируется обычно глиноземистой керамикой с применением кварцевого наконечника.

Платинородий-платина типы R, S

Самые распространенные типы термопары для температур до 1600 0 С. К данным устройствам относятся платина со сплавом платины и родия 10%-ти или 13%-ным составом. Применяются в инертной и окислительной среде. Длительное использование при 1400С, кратковременное - 1600С. Обладают линейной термоэлектрической особенностью в диапазоне 600-1600 0 С. Показатель чувствительности - 10-12 мкВ/ 0 С (10% Rh) и 11-14 мкВ/С (13% Rh). Производят высокоточное измерение, обладают высокой воспроизводимостью и стабильностью термо-ЭДС.

Минусы: нестабильность в облучаемой среде, повышенная чувствительность к загрязнениям.

ТПП с хорошим изолятором может применяться в восстановительной среде, и в условиях содержащих мышьяковые пары, серу, свинец, цинк и фосфор.

Практически не используются для измерения отрицательных температур по причине снижения чувствительности. Но, в отдельной сборке возможно измерение значений до -50 градусов. Для значений 300-600 0 С применяются в качестве сравнительных показателей. Краткое применение – до 1600 0 С, длительное – 1400 0 С. С наличие защиты можно длительно эксплуатировать при 1500 0 С.

Изоляторами в условиях температуры до 1200 0 С применяются кварцевые и фарфоровые материалы или муллит и силлиманит. Образцовые термопары изолируют плавленым кварцем.

При использовании с вырабатываемой температурой в 1400 0 С в качестве изолятора лучше применять керамику с окислю Al2O3. При слабоокислительной и восстановительной среде около 1200 0 С.

В слабоокислительных и восстановительных условиях с температурой выше 1200 и независимо от условий с температурами выше 1400 0С необходимо в качестве изолятора использовать керамический высокочистый оксид алюминия. В восстановительной среде возможно применение оксида магния.

Обычно внутренний чехол для термопары состоит из того же материала из которого выполнен изолятор. Данные материалы должны быть газоплотными. В условиях разового измерения температур жидкой стали, чтобы защитить рабочий спай измерителя используются кварцевые наконечники.

Вся рабочая длина электродов должна быть заизолирована трубкой из керамики двухканального типа. Места стыка трубки и чехла, электрода и трубки должны иметь зазоры для вентиляции. Электроды должны тщательно очищаться от смазки перед установкой в изолятор. В свою очередь металлический чехол тоже должен быть сухим и чистым. Перед установкой на объект все компоненты термопары должны пройти отжиг. Термоэлектроды не должны выполнять опорную функцию для изолятора. Особенно это важно для вертикальных термопар.

Платинородий-платинородий тип В

Используется в окислительных и нейтральных условиях. Возможна эксплуатация в вакуумной среде. Максимальная температура измерений длительного потока 1600 0 С, кратковременная - 1800С. Чувствительность - 10,5-11,5 мкВ/ 0 С. Выделяется хорошей стабильностью термического ЭДС. Возможно применение без удлинительных проводов из-за низкой чувствительности в температурном диапазоне от 0 до 100 0 С.

Изготавливается из сплава платины и родия ПР30 и ПР6.

В атмосфере восстановительного типа и паров металлического и неметаллического состава необходима надежная защита. В качестве изолятора используется керамическое сырье из чистого Al2O3.

Характеристики эксплуатации и прочностные данные соответствуют термопарам типов R, S. Но, выходят они из строя намного реже по причине низкой подверженности химзагрязнениям и росту зерен.

Читайте также: