С увеличением напряжения сварочный шов уменьшается или увеличивается

Обновлено: 17.06.2024

Если меры предотвращения образования сварочных напряжений и деформаций оказываются недостаточными, появляется необходимость в устранении (снятии) возникших напряжений и деформаций.

Снятие сварочных напряжений путем термообработки. Для полного снятия напряжений сварные соединения подвергают термообработке. С этой целью при сварке углеродистых конструкционных сталей проводят общий высокий отпуск конструкции (нагрев до 630 - 650 º С с выдержкой при этой температуре в течение 2- 3 мин на 1 мм толщины металла). Охлаждение должно быть медленным для того, чтобы при его прохождении снова не возникли напряжения. Режим охлаждения в основном зависит от химического состава стали. Чем больше содержание элементов, способствующих закалке, тем меньше должна быть скорость охлаждения. Во многих случаях деталь охлаждают до температуры 300 º С с печью, а затем на спокойном воздухе.

При высоком отпуске сварочные напряжения снимаются вследствие того, что при температуре 600 º С предел текучести металла близок к нулю и материал практически не оказывает сопротивления пластической деформации, в процессе которой происходит релаксация сварочных напряжений. При температуре отпуска 600 - 620 º С наблюдается некоторое охрупчивание металла, порог хладноломкости перемещается в сторону положительных температур. Особенно это проявляется на сталях, содержащих ванадий. Снижение температуры отпуска до 550 - 560 º С устраняет указанный недостаток.

В ряде случаев можно ограничиться высоким отпуском отдельных элементов конструкции. Так, при изготовлении сферических резервуаров для хранения различных продуктов ограничиваются только отпуском лепестков с приваренными люками. Отпуск отдельных узлов применяют также при изготовлении сварных рам тележек вагонов и локомотивов. Такие операции значительно проще, чем отпуск всей конструкции, и, как показал опыт, обеспечивают требуемую эксплуатационную надежность.

Высокий отпуск является дорогой операцией, удлиняющей технологический процесс изготовления конструкции, и его следует применять в действительно необходимых случаях. Если механическая обработка проводится на детали, не прошедшей отпуска, то в связи с перераспределением напряжений может произойти изменение ее размеров. В большинстве случаев при сварке изделий из стали с повышенным содержанием углерода и легирующих элементов можно ограничиться только предварительным местным или общим подогревом и не проводить последующей термообработки.

Термопластический метод снятия напряжений. Метод основан на создании пластических деформаций в зоне шва, что осуществляется путем нагрева смежных со швом участков основного металла.

При этом достигается тот же эффект, что и при растяжении внешними силами. Снятие напряжений достигается только при тщательной регулировке источника нагрева и определенной скорости перемещения его вдоль шва.

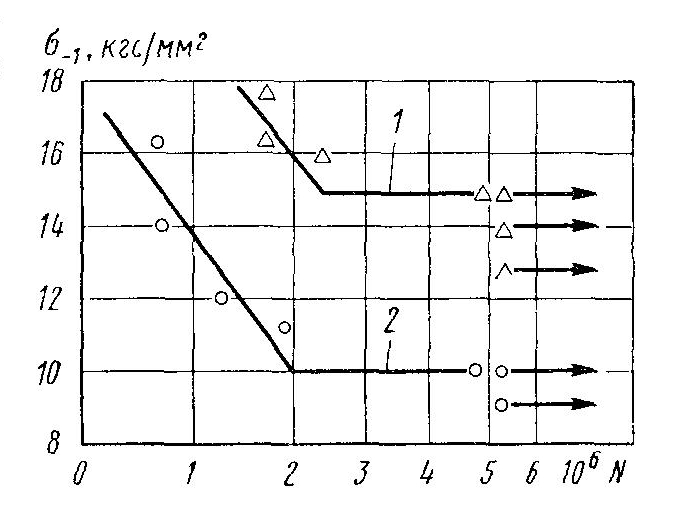

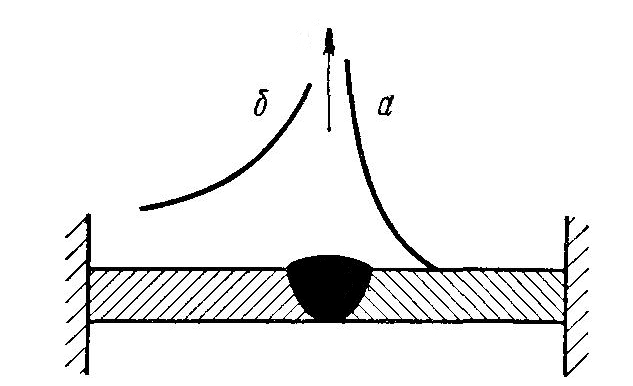

Снятие сварочных напряжений с помощью аргоно-дуговой обработки. Одной из мер снятия сварочных напряжений является расплавление участка перехода от шва к основному металлу неплавящимся электродом в аргоне. При этом нарушается равновесие внутренних сил напряженного поля вследствие перехода части металла в жидкое и пластическое состояние. Естественно, что при кристаллизации расплавленного металла будут вновь возникать напряжения, однако они сравнительно малы, так как количество этого металла во много раз меньше, чем металла шва. Расплавление небольшого количества основного металла и металла шва приводит к уменьшению напряжений на 60 - 70%. Получаемый при этом плавный переход от шва к основному металлу способствует значительному повышению прочности сварных соединений при переменных нагрузках (рис. 1.)

Рис. 1. Кривые выносливости сварных образцов из стали 10Г2Б с накладками: 1 - швы оплавлены; 2 - швы не обработаны

Снятие сварочных напряжений путем проковки металла шва и околошовной зоны. Сварочные напряжения могут быть сняты почти полностью, если в шве и околошовной зоне создать дополнительные пластические деформации. Это достигается проковкой швов. Проковку производят в процессе остывания металла при температурах 450 º С и выше либо от 150 º С и ниже. В интервале температур 400 - 200 º С в связи с пониженной пластичностью металла при ее проковке возможно образование надрывов. Специаль ный нагрев сварного соединения для выполнения проковки, как правило, не требуется. Удары наносят вручную молотком массой 0,6 - 1,2 кг с закругленным бойком или пневматическим молотком с небольшим усилием. При многослойной сварке проковывают каждый слой, за исключением первого, в котором от удара могут возникнуть трещины. Этот прием применяют для снятия напряжений при заварке трещин и замыкающих швов в жестких конструкциях. Проковка сварного соединения также способствует повышению усталостной прочности конструкции.

Снятие сварочных напряжений путем нагружения конструкции до напряжений, равных пределу текучести металла. Эффективной мерой снятия сварочных напряжений в конструкциях, изготовляемых из незакаливающихся сталей, является воздействие на сварную конструкцию внешних сил, от которых в ней возникают напряжения, равные пределу текучести металла. Нагружение конструкции должно быть статическим и проводиться в условиях, когда металл находится в пластическом состоянии (при положительной температуре). Такой метод снятия напряжений особо следует рекомендовать для конструкций, работающих в тяжелых условиях эксплуатации (низкие температуры, большие скорости приложения нагрузок) перед вводом их в работу.

Если в первый период эксплуатации конструкция работает в условиях, когда металл находится в пластическом состоянии, происходит смягчение остроты концентраторов напряжений. При этом сварочные напряжения не повлияют на статическую прочность конструкции при тяжелых условиях ее эксплуатации. При снятии напряжений этим способом не все элементы конструкции могут быть нагружены до предела текучести. Поэтому напряжения снимаются только в элементах, наиболее нагруженных от прилагаемых нагрузок, в остальных, например в участках с приваренными ребрами, фланцами и т.п., они остаются почти без изменений.

Нагружение до предела текучести конструкций, при сварке которых возможно образование малопластических закалочных структур в околошовной зоне, не приводит к снятию сварочных напряжений. В этом случае сварочные напряжения могут быть сняты только высоким отпуском. Выполнен ряд исследовательских работ по уменьшению либо полному устранению сварочных напряжений при помощи ультразвука.

Устранение деформации путем термической правки. При термической правке нагрев производят газокислородным пламенем либо электрической дугой неплавящимся электродом. Температура нагрева деформированного участка при термической правке составляет 750 - 850 º С. Нагретый участок стремится расшириться, однако окружающий его холодный металл ограничивает возможность расширения, в результате чего возникают пластические деформации сжатия. После охлаждения линейные размеры нагретого участка уменьшаются, что приводит к уменьшению или полному устранению деформаций

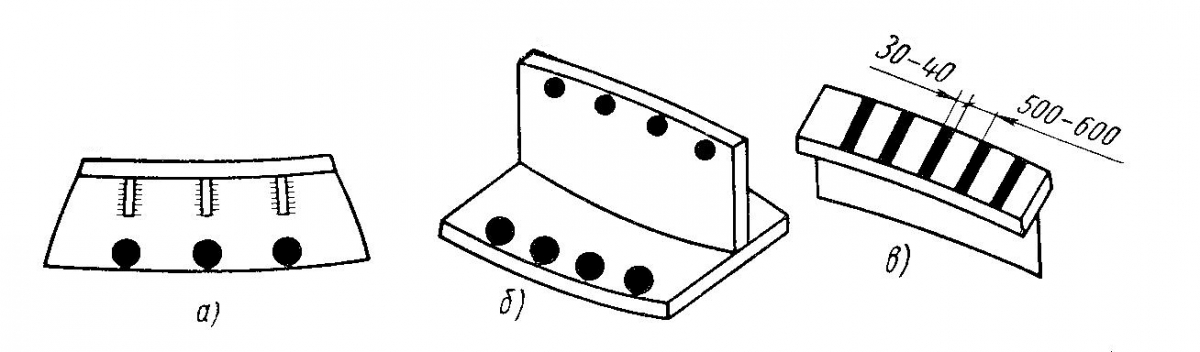

Рис. 2. Правка деформированной тавровой балки нагревом (кружками и полосками указаны места нагрева): а - правка при вогнутой полке, б - правка при сложной деформации, в - правка при выпуклой полке

Для правки сварных конструкций требуется определенный навык. Поэтому, если в производственных условиях неизбежна правка конструкций, то для выполнения термической правки необходимо специально обучать рабочих. В случае деформации тонкого листа, приваренного к массивной раме, правку можно осуществлять путем нагрева в симметрично расположенных точках с выпуклой стороны листа. Нагрев следует начинать от центра выпуклости.

Устранение деформации путем механической правки. Для устранения деформации механическую правку можно осуществлять на прессах или при толщине металла до 3 мм вручную ударами молотка. Этот вид правки менее целесообразен, чем термическая правка, и его применение следует ограничивать. При механической правке образуется местный наклеп, повышающий предел текучести металла. Пластические свойства металла резко снижаются, особенно у кипящей стали. Вызываемая наклепом неоднородность механических свойств сказывается отрицательно на статической прочности конструкции и при эксплуатации конструкции под переменными нагрузками.

Влияние параметров режима на форму и размеры шва при сварке под флюсом

Форма и размеры шва зависят от многих параметров режима сварки под флюсом: величины сварочного тока, напряжения дуги, диаметра электродной проволоки, скорости сварки и др. Такие параметры, как наклон электрода или изделия, величина вылета электрода, грануляция флюса, род тока и полярность и т. п. оказывают меньшее влияние на форму и размеры шва.

Влияние параметров режима на форму и размеры шва обычно рассматривают при изменении одного из них и сохранении остальных постоянными. Приводимые ниже закономерности относятся к случаю наплавки на пластину, когда глубина проплавления не превышает 0,7 ее толщины (при большей глубине проплавления ухудшение теплоотвода от нижней части сварочной ванны резко увеличивает глубину проплавления и изменяет форму и размеры шва).

С увеличением силы сварочного тока глубина проплавления возрастает почти линейно до некоторой величины. Это объясняется ростом давления дуги на поверхность сварочной ванны, которым оттесняется расплавленный металл из-под дуги (улучшаются условия теплопередачи от дуги к основному металлу), и увеличением погонной энергии. Ввиду того, что повышается количество расплавляемого электродного металла, увеличивается и высота усиления шва. Ширина шва возрастает незначительно, так как дуга заглубляется в основной металл (находится ниже плоскости основного металла).

Увеличение плотности сварочного тока (уменьшение диаметра электрода при постоянном токе) позволяет резко увеличить глубину проплавления. Это объясняется уменьшением подвижности дуги. Ширина шва при этом уменьшается. Путем уменьшения диаметра электродной проволоки можно получить шов с требуемой глубиной проплавления в случае, если величина максимального сварочного тока, обеспечиваемая источником питания дуги, ограничена. Однако при этом уменьшается коэффициент формы провара шва.

Род и полярность тока оказывают значительное влияние на форму и размеры шва, что объясняется различным количеством теплоты, выделяющимся на катоде и аноде дуги. При сварке на постоянном токе прямой полярности глубина проплавления на 40 - 50%, а на переменном - на 15 - 20% меньше, чем при сварке на постоянном токе обратной полярности. Поэтому швы, в которых требуется небольшое количество электродного металла и большая глубина проплавления (стыковые и угловые без разделки кромок), целесообразно выполнять на постоянном токе обратной полярности.

При увеличении напряжения дуги (длины дуги) увеличивается ее подвижность и возрастает доля теплоты дуги, расходуемая на расплавление флюса (количество расплавленного флюса). При этом растет ширина шва, а глубина его проплавления остается практически постоянной. Этот параметр режима широко используют в практике для регулирования ширины шва.

Увеличение скорости сварки уменьшает погонную энергию и изменяет толщину прослойки расплавленного металла под дугой. В результате этого основные размеры шва уменьшаются. Однако в некоторых случаях (сварка тонкими проволоками на повышенной плотности сварочного тока) увеличение скорости сварки до некоторой величины, уменьшая прослойку расплавленного металла под дугой и теплопередачу от нее к основному металлу, может привести к росту глубины проплавления. При чрезмерно больших скоростях сварки и силе сварочного тока в швах могут образовываться подрезы.

С увеличением вылета электрода возрастает интенсивность его подогрева, а значит, и скорость его плавления. В результате толщина прослойки расплавленного металла под дугой увеличивается и, как следствие этого, уменьшается глубина проплавления. Этот эффект иногда используют при сварке под флюсом электродными проволоками диаметром 1-3 мм для увеличения количества расплавляемого электродного металла при сварке швов, образуемых в основном за счет добавочного металла (способ сварки с увеличенным вылетом электрода). В некоторых случаях, особенно при автоматической наплавке под флюсом, электроду сообщают колебания поперек направления шва с различной амплитудой и частотой, что позволяет в широких пределах изменять форму и размеры шва. При сварке с поперечными колебаниями электрода глубина проплавления и высота усиления уменьшаются, а ширина шва увеличивается и обычно несколько больше амплитуды колебаний.

Состав и строение частиц флюса оказывают заметное влияние на форму и размеры шва. При уменьшении насыпной массы флюса (пемзовидные флюсы) повышается газопроницаемость сдоя флюса над сварочной ванной и, как результат этого, уменьшается давление в газовом пузыре дуги. Это приводит к увеличению толщины прослойки расплавленного металла под дугой, а значит, и к уменьшению глубины проплавления. Флюсы с низкими стабилизирующими свойствами, как правило, способствуют более глубокому проплавлению.

Пространственное положение электрода и изделия при сварке под флюсом оказывает такое же влияние на форму и размеры шва, как и при ручной сварке покрытыми электродами (MMA, SMAW). Для предупреждения отекания расплавленного флюса, ввиду его высокой жидкотекучести, сварка этим способом возможна только в нижнем положении при наклоне изделия на угол не более 10-15°.

Перед началом автоматической сварки под флюсом следует проверить чистоту кромок и правильность их сборки и направления электрода по оси шва. Металл повышенной толщины сваривают многопроходными швами с необходимым смещением электрода с оси шва. Перед наложением последующего шва поверхность предыдущего тщательно зачищают от шлака и осматривают с целью выявления наличия в нем наружных дефектов.

При автоматической сварке под слоем флюса (SAW) стыковых соединений на весу практически сложно получить шов с проваром по всей длине стыка из-за вытекания в зазор между кромками расплавленного металла и флюса и, как результат, - образования прожогов. Для предупреждения этого применяют различные приемы, способствующие формированию корня шва (сварка на флюсовую подушку, на керамическую подкладку или сварка на остающуюся стальную подкладку).

Выбор параметров режима

Сварку обычно выполняют на постоянном токе обратной полярности. Иногда возможна сварка на переменном токе. При прямой полярности скорость расплавления в 1,4-1,6 раз выше, чем при обратной, однако дуга горит менее стабильно, с интенсивным разбрызгиванием.

Диаметр электродной проволоки

Выбирают в пределах 0,5-3,0 мм в зависимости от толщины свариваемого материала и положения шва в пространстве. Чем меньше диаметр проволоки, тем устойчивее горение дуги, больше глубина проплавления и коэффициент наплавки, меньше разбрызгивание.

Больший диаметр проволоки требует увеличения сварочного тока.

Сварочный ток

Устанавливают в зависимости от диаметра электрода и толщины свариваемого металла. Сила тока определяет глубину проплавления и производительность процесса в целом. Ток регулируют скоростью подачи сварочной проволоки.

Напряжение на дуге

С ростом напряжения на дуге глубина проплавления уменьшается, а ширина шва и разбрызгивание увеличиваются. Ухудшается газовая защита, образуются поры. Напряжение на дуге устанавливают в зависимости от выбранного сварочного тока и регулируют положением вольт-амперной характеристики, изменяя напряжение холостого хода источника питания.

Скорость подачи электродной проволоки

Связана со сварочным током. Устанавливают с таким расчетом, чтобы процесс сварки происходил стабильно, без коротких замыканий и обрывов дуги

Скорость сварки

Устанавливают в зависимости от толщины свариваемого металла с учетом качественного формирования шва. Металл большой толщины лучше сваривать узкими швами на высокой скорости.

Медленная сварка способствует разрастанию сварочной ванны и повышает вероятность образования пор в металле шва.

При чрезмерной скорости сварки могут окислиться конец проволоки и металл шва.

Расход защитного газа

Определяют в зависимости от диаметра проволоки и силы сварочног о тока. Для улучшения газовой защиты увеличивают расход газа, снижают скорость сварки, приближают сопло к поверхности металла или используют защитные экраны.

Вылет электрода

Расстояние от точки токоподвода до горна сварочной проволоки. С увеличением вылета ухудшаются устойчивость горения дуги и формирование шва, интенсивнее разбрызгивается металл. Малый вылет затрудняет процесс сварки, вызывает подгорани газового сопла и токоподводяшего наконечника.

Выпуск электрода

Расстояние от сопла горелки до торца сварочной проволоки. С увеличением выпуска ухудшается газовая зашита зоны сварки. При малом выпуске усложняется техника сварки, особенно угловых и тавровых соединений.

Вылет и выпуск зависят от диаметра электродной проволоки:

Диаметр проволоки, мм

Вылет электрода, мм

Выпуск электрода, мм

Расход газа, л/мин

Оптимальная совокупность параметров режима делает процесс стабильным на трех стадиях:

1 - при зажигании дуги и установлении рабочего режима сварки;

2 - в широком диапазоне рабочих режимов;

3 - в период окончания сварки.

Процесс сварки считается стабильным, если электрические и тепловые характеристики его не изменяются во времени или изменяются по определенной программе. В связи с этим механизированную сварку в защитных газах ведут стационарной дугой, импульсно-дуговым способом, с синергетической системой управления.

Сварка стационарной дугой

Случайные колебания скорости подачи электродной проволоки и длины дуги могут нарушить стабильность процесса, привести к коротким замыканиям. обрыву дуги. Во избежание этого необходимо изменять скорость плавления электрода, т.е. соответствующим образом варьировать силу сварочного тока.

вольт-амперная характеристика дуги (ВАХ дуги) в защитных газах при плавящемся электроде имеет возрастающий характер.

В определенный момент стабильного процесса сварки скорость подачи электродной проволоки Vп1 равна скорости плавления Vпл1. При этом параметры по току и напряжению определялись рабочей точкой А1 с длиной дуги lд1. Допустим, что в связи со сбоями в механизме подачи проволоки скорость подачи уменьшилась. Тогда возникает относительная скорость плавления ΔVпл = Vпл1 - Vп2, которая приводит к перемещению рабочей точки в новое положение - А2. Оно характеризуется уменьшением сварочною тока (Δl), что приводит к уменьшению первоначальной скорости плавления. Процесс сварки вернулся в точку А1 с длиной дуги lд1. Этот процесс носит название -саморегулирование по длине дуги. Оно становится интенсивнее при более жесткой волыамперной характеристике источника питания.

При сварке от источника с жесткой характеристикой сварщик корректирует режим по току, регулируя скорость подачи проволоки. Однако при этом изменяются длина дуги и напряжение на ней. Для поддержания нужной длины дуги при настройке режима следует корректировать вольт-амперную характеристику ИП, переходя с одной (I) на другую (II).

Стабильность дуги, особенно в потолочном положении, а также размеры шва и его качество зависят от вида переноса электродного металла через дуговой промежуток. Таких видов переноса существует три.

1. Крупнокапельный перенос с короткими замыканиями дуги. Образуются капли размером в 1,5 раза превышающие диаметр электродной проволоки. Процесс сопровождается короткими замыканиями с естественным импульсно-дуговым процессом, обусловленным параметрами режима. Напряжение на дуге периодически снижается до 0 и в момент отрыва капли увеличивается до рабочего значения. Ток в момент короткого замыкания возрастает, что приводит к отрыву капли электродного металла.

Процесс протекает с разбрызгиванием металла, что ухудшает внешний вид сварного соединения, приводит к непроварам, чрезмерной выпуклости шва.

2. Среднекапельный перенос без коротких замыканий.

Дуга горит непрерывно, а электродный металл переносится через дугу каплями, диаметр которых близок к диаметру проволоки.

Сварка идет с периодическим изменением напряжения на дуге и сварочного тока.

Импульсно-дуговой процесс зависит от параметров режима сварки и также сопровождается разбрызгиванием, снижается качество шва.

3. Струйный перенос.

Дуга горит непрерывно, оплавленный конец электрода вытянут конусом, с которого в сварочную ванну стекают капли размером менее 2/3 диаметра электрода. Масса капли невелика, поэтому электродный металл легко переносится в ванну при сварке во всех пространственных положениях.

Разбрызгивание при струйном переносе незначительно. Производительность высока. Получить струйный перенос можно в аргоне. В углекислом газе такой перенос достигается при высокой плотности сварочного тока или при проволоках, активированных редкоземельными элементами

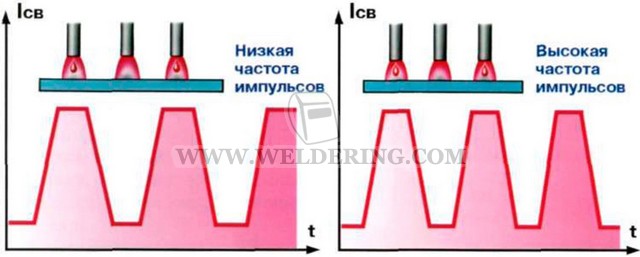

Управляемый перенос электродного металла с требуемыми размерами капель успешно достигается при импульсно-дуговом процессе, когда периодически измененяют напряжение на дуге и ток сварки.

Импульсно-дуговая сварка

Импульсно-дуговая (нестационарной дугой) сварка способом MIG/MAG возможна при низком сварочном токе во всех пространственных положениях шва при минимальном разбрызгивании и качественном формировании шва.

Существуют два основных вида переноса электродного металла:

- с непрерывным горением дуги - "длинной дугой";

- с короткими замыканиями дугового промежутка - "короткой дугой"

Особенность импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом состоит в том, что процессом переноса электродного металла можно управлять. При сварке "длинной дугой" возможны две разновидности переноса:

- один импульс - одна капля;

- один импульс - несколько капель.

Перенос "короткой дугой" характерен для сварки в углекислом газе. Нестабильность и усиленное разбрызгивание электродного металла определяются свойствами источника питания и зависят от характера изменения мгновенной мощности как в период горения дуги, так и при коротком замыкании.

При импульсно-дуговой сварке способом MIG/MAG эффективно синергетическое управление процессом.

Синергетическое управление

Инверторные источники питания позволяют ускорить изменения параметров по току до 1000 А/мс. Высокое быстродействие источника способствует оптимальному выбору токов импульса и паузы, времени импульса и паузы, частоты импульса в зависимости от скорости подачи проволоки Это обеспечивает стабильный перенос капли электродного металла за один импульс.

В современных полуавтоматах внедрены микропроцессорные технологии управления импульсными процессами сварки в зависимости от марки стали, диаметра проволоки, вида защитного газа. Такие системы называются синергетическими.

Благодаря предварительному программированию импульсных режимов во время сварки регулируются только два параметра: сварочный ток и длина дуги. Синергетическое оборудование легко перестраивает режимы сварки в зависимости от марки свариваемой стали, диаметра электродной проволоки и вида защитною газа.

В синергетической системе оборудования фирмы "Кемппи" запрограммированы оптимальные параметры режима сварки для различных комбинаций материала: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы; диаметров электродной проволоки сплошного сечения: 1,0; 1,2; 1,6 мм; времени заварки кратера.

Для каждого диаметра проволоки имеется широкий диапазон токовых значений режима, который позволяет сваривать материалы разной толщины и во всех пространственных положениях. Синергетические системы повышают производительность на 20% по сравнению с обычной сваркой MIG/MAG.

Влияние параметров режима сварки на формирование шва

Влияние параметров режима сварки под флюсом на формирование шва

Режим автоматической сварки под флюсом включает ряд параметров. Основные из них:

- сила сварочного тока,

- напряжение дуги,

- скорость сварки,

- диаметр электрода,

- род тока,

- полярность тока.

- вылет электрода,

- наклон электрода

- и др.

Параметры режима сварки выбирают исходя из толщины свариваемого металла и требуемой формы сварного шва, которая определяется глубиной проплавления и шириной шва. Режим сварки определяют по экспериментальным (справочным) таблицам или приближенным расчетом с последующей проверкой на технологических пробах. Обычно режим сварки выбирают в следующем порядке: в зависимости от толщины свариваемого металла выбирают диаметр электродной проволоки, затем в зависимости от диаметра устанавливают силу сварочного тока, далее скорость подачи электрода и скорость сварки. Примерные режимы автоматической сварки под флюсом приведены в табл. 1.

Таблица 1. Режим сварки под флюсом

Толщина металла, мм

Диаметр электрода, мм

Сварочный ток, А

Напряжение дуги, В

Скорость сварки, м/ч

Ниже рассматривается влияние перечисленных параметров режимов на формирование шва и приводятся рекомендации к их выбору.

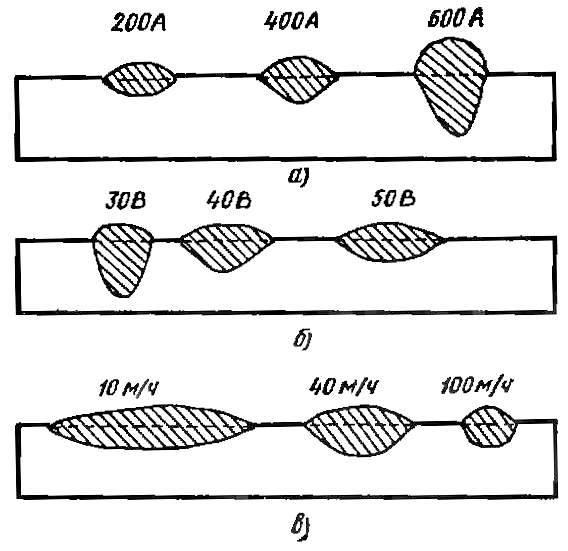

Сила сварочного тока. От силы тока зависит тепловая мощность дуги. При увеличении силы тока количество выделяющейся теплоты возрастает и увеличивается давление дуги на ванну. Это приводит к увеличению глубины проплавления основного металла и доли участия его в формировании швов. Ширина шва при этом практически мало изменяется (рис. 1, а).

Рис. 1. Влияние параметров режима на форму шва: а – сварочный ток, б – напряжение дуги, в – скорость сварки

Диаметр электродной проволоки. При увеличении диаметра электродной проволоки и неизменном сварочном токе плотность тока на электроде уменьшается, одновременно усиливается блуждание дуги между концом электрода и поверхностью сварочной ванны, что приводит к возрастанию ширины шва и уменьшению глубины провара. И, наоборот, при уменьшении диаметра электродной проволоки плотность тока в ней увеличивается, уменьшается блуждание дуги, происходит концентрация теплоты на малой площади сварочной ванны и глубина провара возрастает, ширина шва при этом уменьшается. Это позволяет при сварке тонкой электродной проволокой сравнительно на небольших токах получать глубокий провар.

Напряжение дуги. Из всех параметров режимов автоматических способов дуговой сварки напряжение дуги (рис. 1, б) оказывает наибольшее влияние на ширину шва. С повышением напряжения увеличиваются ее длина и подвижность, в результате чего возрастает доля теплоты идущей на плавление поверхности основного металла и флюса. Это приводит к значительному увеличению ширины шва, причем глубина проплавления уменьшается, что особенно важно при сварке тонкого металла. Несколько уменьшается и высота выпуклости шва.

С повышением напряжения дуги увеличение ширины шва зависит и от рода тока. При одних и тех же напряжениях дуги ширина шва при сварке на постоянном токе, а в особенности при обратной полярности, значительно больше ширины шва, выполненного на переменном токе.

Род тока и полярность. Характер зависимости формы и размеров шва от основных параметров режимов сварки при переменном примерно такой же, как и при постоянном. Однако полярность постоянного тока оказывает различное влияние на глубину и плавления, что объясняется разным количеством теплоты, выделяемой на катоде и аноде. При дуговой сварке под флюсом постояным током применяется, как правило. обратная полярность.

Скорость сварки. Влияние скорости сварки (рис. 1, в) на глубину проплавления и ширину шва носит сложный характер. Сначала при увеличении скорости сварки столб дуги все больше вытесняет жидкий металл, толщина прослойки жидкого мета. под дугой уменьшается и глубина проплавления возрастает. При дальнейшем увеличении скорости сварки (более 40 – 50 м/ч) заметно уменьшается погонная энергия и глубина проплавления на начинает уменьшаться. Во всех случаях при увеличении скорости сварки ширина постоянно уменьшается. При скорости сварки более 70 – 80 м/ч основной металл не успевает достаточно прогреваться, в результате чего по обеим сторонам шва возможны несплавления кромок или подрезы. При необходимости ведения сварки на больших скоростях применяют специальные методы (двухдуговая, сварка трехфазной дугой и др.).

Скорость подачи электродной проволоки. Этот параметр режима сварки тесно связан с силой сварочного тока и напряжением дуги. Для устойчивого процесса сварки скорость подачи электродной проволоки должна быть равна скорости ее плавления. При недостаточной скорости подачи проволоки возможны периодические обрывы дуги, при слишком большой скорости происходят частые короткие замыкания электрода на сварочную ванну. Все это ведет к появлению непроваров и неудовлетворительному формированию шва.

Вылет электрода. С увеличением вылета электрода возрастает интенсивность его предварительного подогрева проходящим сварочным током. Электрод плавится быстрее, а основной металл остается сравнительно холодным. Кроме того, увеличивается длина дуги, что приводит к уменьшению глубины проплавления и некоторому увеличению ширины шва. Обычно вылет составляет 40 – 60 мм.

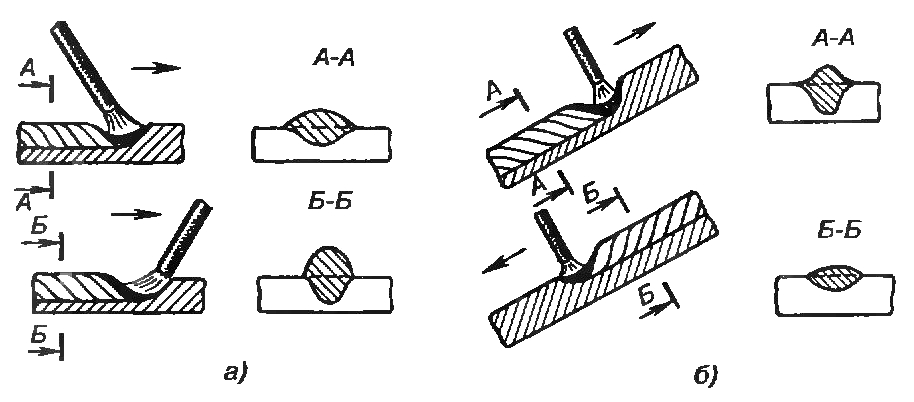

Наклон электрода вдоль шва. Обычно сварку выполняют вертикально расположенным электродом, но в отдельных случаях она может производиться с наклоном электрода углом вперед или углом назад (рис. 2, а).

При сварке углом вперед жидкий металл подтекает под дугу, толщина его прослойки увеличивается, а глубина проплавления уменьшается. Уменьшается также высота выпуклости шва, но заметно возрастает ширина, что позволяет использовать этот метод при сварке металла небольшой толщины. Кроме того, при сварке углом вперед лучше проплавляются свариваемые кромки, что дает возможность производить сварку на повышенных скоростях. При сварке углом назад жидкий металл давлением газов вытесняется из-под дуги, т. е. толщина его прослойки под дугой уменьшается, а глубина проплавления увеличивается. Увеличивается также высота выпуклости шва, но значительно уменьшается его ширина. Ввиду глубокого проплавления и недостаточного прогрева свариваемых кромок возможны несплавление основного металла с наплавленным и образованием пористости шва. Учитывая это, данный метод применяют ограниченно, в основном при сварке металла большой толщины на больших скоростях, например при двухдуговой сварке или выполнении кольцевых швов небольшого диаметра.

Рис. 2. Влияние наклона при сварке на форму шва: а – электрода, б – детали

Наклон изделия. Обычно автоматическая и механизированная сварка под флюсом производится в нижнем положении (рис. 2, а). Возможна сварка на подъем или на спуск (рис. 2, б). При сварке на подъем жидкий металл под действием собственного веса вытекает из-под дуги, толщина его прослойки уменьшается, что приводит к увеличению глубины проплавления и уменьшению ширины шва. При угле наклона 6 – 8° по обе стороны шва могут образоваться подрезы, ухудшающие форму шва.

При сварке на спуск расплавленный металл подтекает под дугу, что приводит к увеличению толщины его прослойки. Глубина проплавления при этом уменьшается. Этот метод, позволяющий несколько увеличить скорость сварки при хорошем формировании шва и небольшой глубине проплавления, применяется при сварке тонкого металла. При угле наклона более 15 – 20° происходит сильное растекание электродного металла, который только натекает на поверхность свариваемого изделия, но не сплавляется с ним, поэтому не применяется.

Марка флюса и его грануляция. Различные флюсы обладают разными стабилизирующими свойствами, с повышением которых увеличиваются длина дуги и ее напряжение в результате чего возрастает ширина шва и уменьшается глубина проплавления. Чем крупнее флюс, тем меньше его объемная масса. Флюсы с малой объемной массой (крупнозернистые стекловидные и пемзовидные) оказывают меньшее давление на газовую полость зоны сварки, что способствует получению более широкого шва с меньшей глубиной проплавления. Применение мелкозернистого флюса с большей объемной массой приводит к увеличению глубины проплавления и уменьшению ширины шва.

Предотвращение и снижение сварочных напряжений и деформаций

Величина и характер сварочных напряжений и деформаций определяются рядом факторов. Рассмотрим влияние некоторых из них.

Вид и способ сварки. Значительное влияние на величину сварочных деформаций оказывает степень концентрации теплоты. Высокая концентрация теплоты способствует сужению зоны, подвергающейся пластическим деформациям, и уменьшению деформаций конструкций. Это подтверждается опытом применения автоматической сварки под флюсом.

При практически одной и той же погонной энергии сварка под флюсом благодаря большей скорости перемещения дуги (изотермы вытянуты и сдвинуты в область, уже пройденную дугой) вызывает меньшие остаточные деформации, чем ручная дуговая сварка. Снизить величины остаточных деформаций можно также, заменив ручную дуговую сварку покрытыми электродами автоматической или полуавтоматической сваркой в углекислом газе, аргоне, порошковой проволокой или активированной проволокой без дополнительной защиты. Применение полуавтоматической сварки в угл 'кислом газе позволило ~простить технологию изготовления ряда тонколистовых конструкций (кузова тепловозов, электровозов и пр.) и сократить расходы на последующую правку.

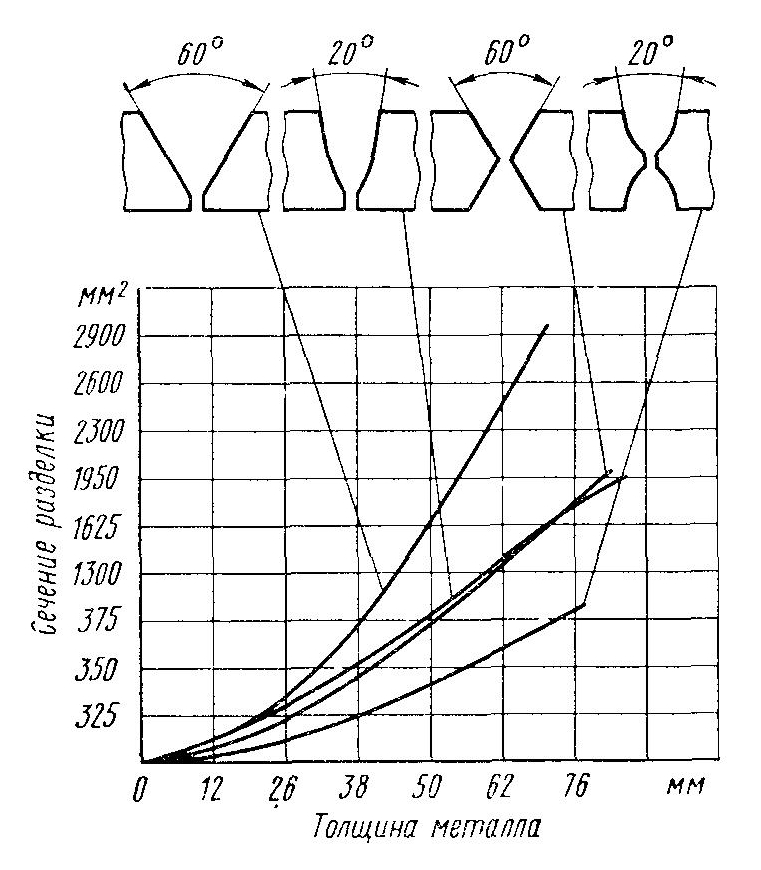

Влияние конфигурации шва. От конфигурации шва в известной мере зависят величина и характер остаточных деформаций. При прочих равных условиях Х-образная подготовка кромок благодаря симметричному расположению шва относительно нейтральной оси вызывает меньшую угловую деформацию, чем У- образная. С целью уменьшения деформаций в некоторых случаях целесообразно применять двустороннюю сварку. При сварке под флюсом меньшие деформации происходят в соединениях без скоса кромок. В случае электрошлакового процесса, где сама техника выполнения сварки предопределяет симметричное расположение шва относительно нейтральной оси, угловые деформации весьма невелики. Эффективной мерой уменьшения деформаций является уменьшение сечения шва за счет применения сварочных материалов, обеспечивающих более высокую прочность металла шва. Как показали исследования, при сварке соединения с угловыми швами сечение может быть уменьшено до 40 %.

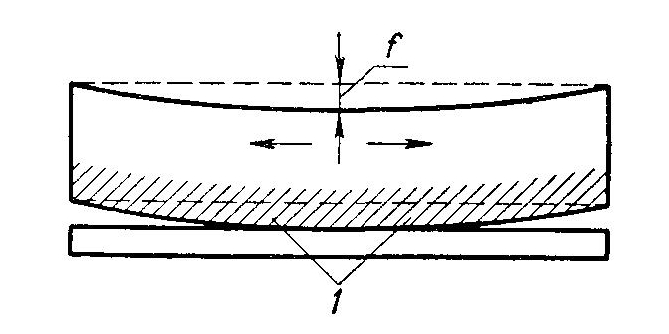

Режим сварки. Величина и характер сварочных напряжений и остаточных деформаций находятся в прямой зависимости от погонной энергии сварки, которая определяется режимом сварки и зависит от сечения шва или слоя. Увеличение сечения шва или слоя приводит к заметному росту величины остаточной деформации. Для обеспечения минимальной деформации сварной конструкции следует назначать наименьшие (допустимые из условий прочности конструкции) сечения швов и не допускать их увеличения в процессе изготовления конструкции. В отношении уменьшения сечения шва наиболее рациональной является двусторонняя рюмкообразная разделка (рис. 1). На зависимости между величиной остаточной деформации и режимом сварки (погонной энергией) основан расчетный метод определения остаточных деформаций.

Рис. 1. Зависимость между толщиной металла, формой и сечением разделки

Порядок сварки и закрепление свариваемых деталей. На величину возникающих при сварке остаточных деформаций и напряжений существенно влияет порядок наложения шва по его длине и сечению. Наибольшие остаточные деформации образуются при сварке на проход, т.е. при наложении шва от начала до конца без длительных перерывов. При ручной сварке для уменьшения величины деформации швы накладывают от середины к концам. Этот метод эффективен при выполнении шва двумя сварщиками.

При правильном выборе длины ступени обратноступенчатая сварка резко уменьшает величину напряжений и деформаций. При этом способе шов следует разбивать на участки таким образом, чтобы к началу сварки последующего участка температура металла составляла 200-300 º С. При однослойной сварке это условие обеспечивается, если длина ступени равна участку, образованному за счет расплавления одного электрода (при сечении шва, равном 1,2 сечения стержня электрода). Уменьшение деформаций и напряжений при обратноступенчатой сварке связано с тем, что ее выполняют по увеличенному зазору. При охлаждении одновременно с уменьшением ширины шва уменьшается и предварительно расширенный зазор, что способствует уменьшению реактивных напряжений и деформаций.

Для уменьшения величины остаточных напряжений и деформаций при сварке многопроходных швов применяют каскадный метод сварки. Существенное влияние на величину напряжений и остаточных деформаций оказывает направление сварки отдельных швов. Эффективной мерой снижения остаточных деформаций является закрепление свариваемых деталей в специальных приспособлениях-кондукторах.

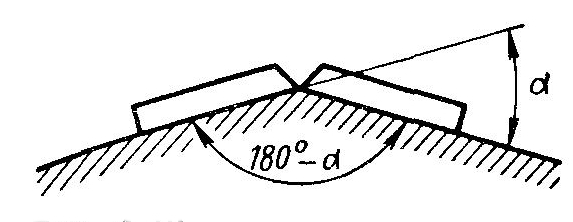

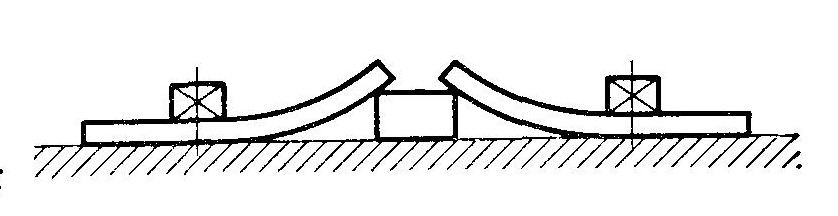

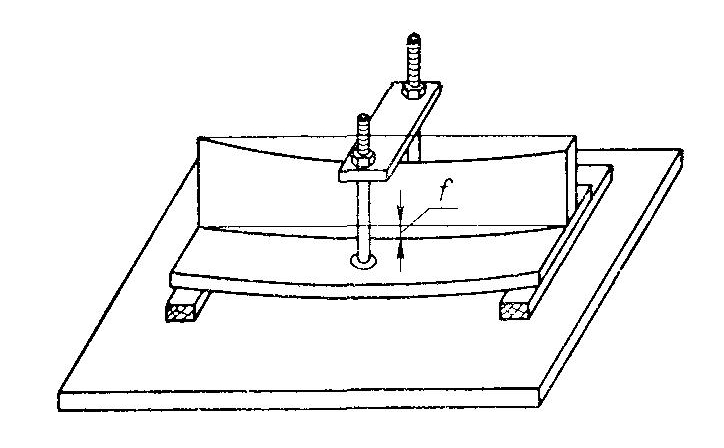

Предварительный изгиб свариваемых деталей. В производственных условиях для борьбы с деформациями часто применяют предварительный обратный изгиб свариваемых деталей. Этот метод используют для борьбы с угловыми деформациями при сварке стыковых и нахлесточных соединений. При сварке листов небольшой ширины с V-образной разделкой кромок их располагают с предварительным выгибом в сторону, обратную ожидаемой деформации (рис. 2). Листы большой ширины можно укладывать с предварительным изгибом свариваемых кромок (рис. 3). Монтажные стыки с закрепленными листами рекомендуется сваривать с предварительно отогнутыми кромками, что достигается при помощи домкратов или специальных приспособлений (рис. 4). Для предотвращения деформаций из плоскости тавровых или двутавровых сечений производят упругую или пластическую деформацию пояса (рис. 5). С целью устранения продольных деформаций в плоскости при сварке тавровых балок применяют приспособления, которые изгибают балку в сторону, обратную ожидаемой деформации (рис. 6).

Рис. 2. Укладка свариваемых деталей для предотвращения угловой деформации при стыковом соединении

Рис. 3. Обратный изгиб свариваемых деталей для предотвращения угловой деформации при стыковом соединении

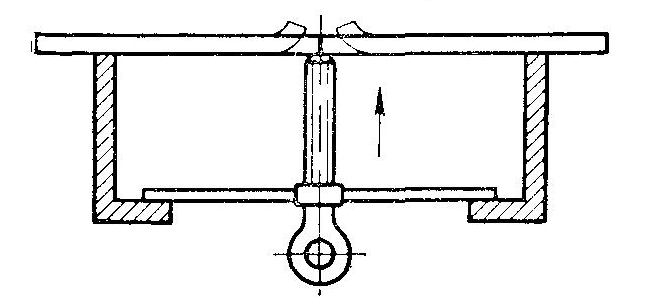

Рис. 4. Обратный изгиб свариваемых кромок в местах монтажных стыков

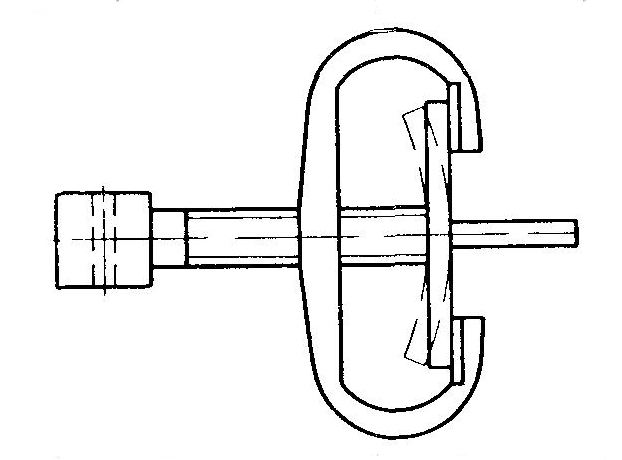

Рис. 5. Обратный изгиб пояса для

предотвращения грибовидной деформации

Предварительный обратный изгиб можно создать с помощью наклепа кромок и стенки балок либо нагревом до температуры 700 - 750 º С (рис. 7). Эффективной мерой предотвращения выпучивания стенки в двутавровой балке, вызываемой сваркой поясных швов, является сборка с предварительным натяжением стенки. Для натяжения стенки используют сборочные стенды с домкратным устройством. Повысить жесткость тонких листов в сварных конструкциях с целью уменьшения деформаций можно путем гофрирования. При помощи прессов на тонких листах предварительно выдавливают узоры жесткости или гофры. Мерой уменьшения сварочных напряжений может быть предварительное растяжение или сжатие элемента с помощью продольно сжимающей силы.

Рис. 6. Обратный изгиб балки

Рис. 7. Место нагрева (или наклепа) кромки вертикальной стенки тавровой балки для создания обратного изгиба 1 - область нагрева или на клена

Рис. 8. Характер распределения температуры при сварке стыкового соединения:а - с искусственным охлажден нем, б - без охлаждения

Резкое охлаждение свариваемых деталей. При резком охлаждении сварного соединения нагреваемый при сварке участок, в котором возникают пластические деформации, сужается, что приводит к уменьшению остаточных деформаций и напряжений. На рис. 8 схематически показаны характер распределения температуры и размеры участков пластических деформаций при искусственном охлаждении и без него. При охлаждении участок пластической деформации значительно короче, чем при сварке в обычных условиях.

Однако искусственное охлаждение применимо только при сварке низкоуглеродистых сталей. Для уменьшения остаточных деформаций и напряжений при сварке сталей с повышенным содержанием углерода и легированных закаливающихся сталей метод искусственного охлаждения неприменим, так как он может привести к образованию малопластичных закалочных структур. Некоторое влияние на величину сварочных деформаций оказывает также и начальная температура изделия. При сварке в условиях естественных низких температур деформации снижаются весьма мало.

Влияние подогрева свариваемых деталей. При предварительном или сопутствующем подогреве уменьшается перепад температур между участками сварного соединения, благодаря чему несколько снижаются напряжения. Установлено, что при подогреве до температуры 200 º С остаточные напряжения по сравнению со сваркой без подогрева снижаются на 30%. При более высокой температуре подогрева достигаются еще более благоприятные результаты.

Значительный эффект дает и сопутствующий подогрев. При сварке можно проводить как общий, так и местный сопутствующий подогрев. Общий подогрев назначают при сварке деталей небольших размеров или непластичных материалов, например чугуна. При местном подогреве нагревают участок шириной не менее 40 - 50 мм по обе стороны от шва. Нагрев только свариваемых кромок не дает заметного эффекта. При сварке с предварительным или сопутствующим подогревом в большинстве случаев не требуется последующей термообработки (отпуска) конструкции. Подогрев можно осуществлять индукционным способом, газовым пламенем и электрическими нагревателями.

Температура предварительного подогрева зависит от химического состава и толщины металла, а также жесткости конструкции. С увеличением содержания углерода и легирующих примесей, толщины металла и жесткости конструкции необходим подогрев до более высоких температур.

При изготовлении особо ответственных конструкций из низко- углеродистых сталей при толщине металла выше 40 мм иногда применяют предварительный подогрев до температуры 100- 120 º С. При сварке среднеуглеродистых и низколегированных конструкционных сталей целесообразно применять предварительный подогрев до температуры 150--200 º С при толщине металла более 30 мм.

Читайте также: